令和2年2月20日、文化庁主催のシンポジウムが東京・国立新美術館3階講堂で開催された。

テーマは「企業の文化投資は経済界・文化界に何をもたらすのか」。同庁では、企業の文化芸術領域への投資活動の促進や企業・組織の保有する美術品の活用等を通じた、文化界・経済界双方の発展のために「文化経済戦略推進事業」を実施しており、今回はその一環での開催となった。

LoveTech Mediaは、良質な愛ある社会には「多様性溢れるアート・カルチャー」が必要不可欠であると考えており、それをドライブする存在としてまた、テクノロジーも重要な存在であると認識している。 そんなテーマについて考えるべく、当編集部も本シンポジウムに参加した。

そもそも、「文化経済戦略」とは何なのか。どのような背景のもとで策定され、具体的にどのような取り組みがなされているのか。

前編では、文化庁次長・今里譲氏による講演、および前文化庁長官であり現多摩美術大学理事長の青柳正規氏による基調講演について、それぞれお伝えする。

文化庁が推進する「文化経済戦略」とは

まず始めに、文化庁次長 今里譲氏が「文化庁が推進する“文化と経済の好循環”」というタイトルで講演した。

文化庁次長 今里譲氏

文化庁次長 今里譲氏

「文化と経済の好循環」実現を目指して

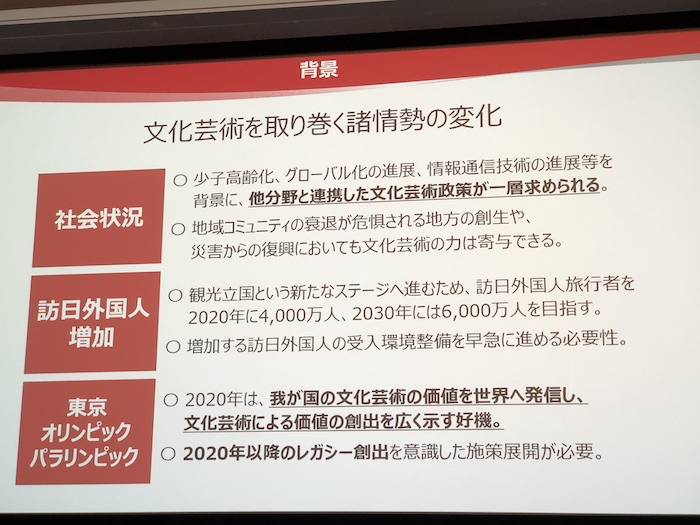

まずは文化と経済の好循環実現を目指す背景として、文化芸術を取り巻く諸情勢の変化について。

要因としては大きく3つ、「社会状況」「訪日外国人の増加」「東京オリパラ」である。特に今里氏が強調したのが「社会状況」であった。

「昨年度は特に災害などが多かった中で、文化芸術の力は復興において、本質的な役割として寄与できると考えています。それは地域のコミュニティとして、人と人をつなぐような力です。

本来的に文化芸術は、人が人として生きていくために、水や空気と同じように重要なものと言えます。」

そんな背景のもと、2017年12月、内閣官房(文化経済戦略特別チーム)と文化庁が連名で「文化経済戦略」を策定した。

これは、同年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2017」及び「未来投資戦略2017」において「文化経済戦略」を策定することが閣議決定されたことを背景にしたもので、以下3つを目指している。

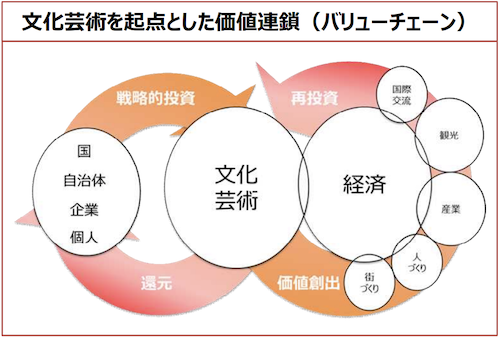

- 国・地方自治体・企業・個人が文化への戦略的投資を拡大

- 文化を起点に産業等他分野と連携した創造的活動によって新たな価値を創出

- その新たな価値が文化に再投資され持続的な発展につながる好循環を構築

つまり、「文化」と「経済」の関係を積極的に捉え、「文化と経済の好循環」の実現を目指したものと言える。

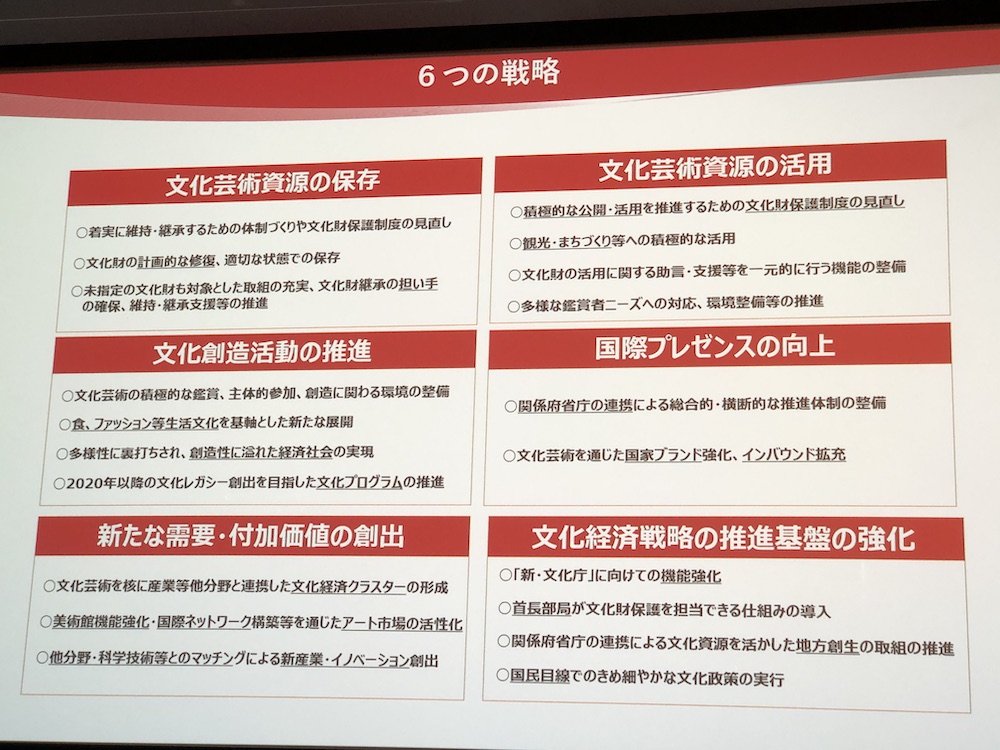

また2018年8月には、関係府省庁の主要施策を取りまとめた文化経済アクションプランも作成され、政府全体で達成すべき全体目標と共に、6つの重点戦略に即して各施策の成果指標も設定されたている。(詳細はこちら)

- 重点戦略1:文化芸術資源(文化財)の保存

- 重点戦略2:文化芸術資源(文化財)の活用

- 重点戦略3:文化創造活動の推進

- 重点戦略4:国際プレゼンスの向上

- 重点戦略5:周辺領域への波及、新たな需要・付加価値の創出

- 重点戦略6:文化経済戦略の推進基盤の強化

ちなみに日本国政府としては、2018年度の骨太方針および未来投資戦略において、上画像の通り位置づけている。

色々な分野に文化芸術を生かすことができる

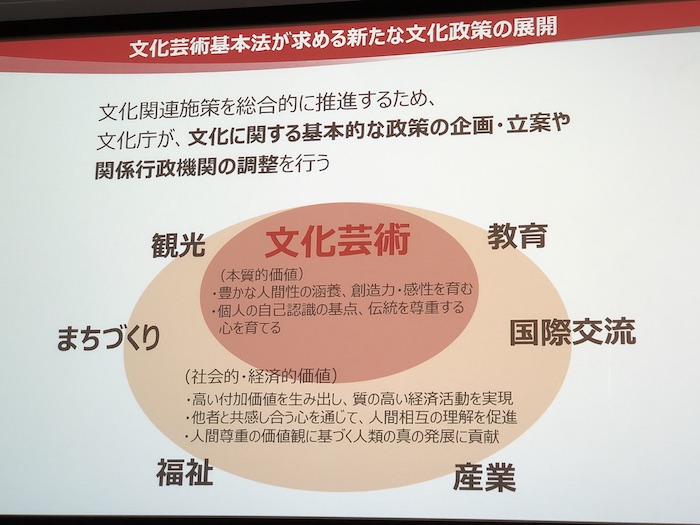

では文化庁として具体的にどのような取り組みを行っているかということだが、まず前提として、「文化芸術基本法」というものがある。これは、2001年に可決・成立した、超党派の音楽議員連盟が中心となった議員立法「文化芸術振興基本法」を、2017年6月に改正し交付・施行されたもの。

「文化芸術の振興」という枠にとどまらず、観光・まちづくり・国際交流・福祉・教育・産業その他の各関連分野の施策を法律の範囲に含み、文化芸術によって生み出される様々な価値をその継承と発展および創造に活用することを目指したものとなる。

「要するに、色々な分野に文化芸術を生かすことができるという考え方に立脚しており、そのことを積極的にお伝えしています。」

この、文化関連施策を総合的に推進するために、文化庁が、文化に関する基本的な政策の企画・立案や関係行政機関の調整を行うこととしている。そのため組織体制も2018年10月に改編され、文化経済戦略を実現する「文化経済・国際課」という組織が創設されている。ここで文化経済という名称が初めて、組織に登場したわけだ。

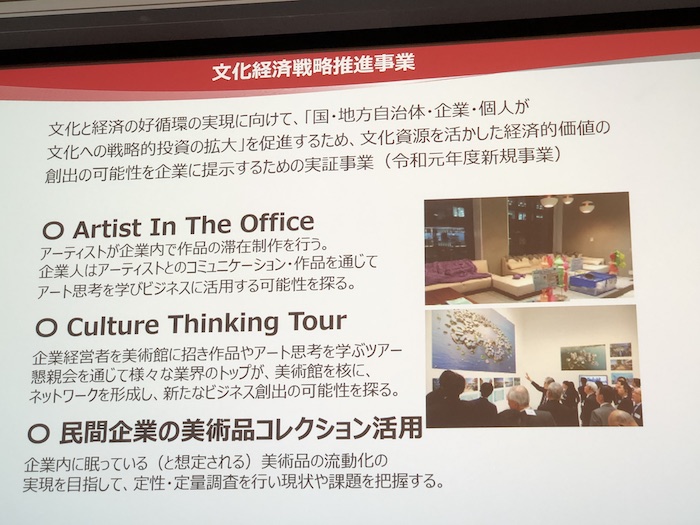

具体的な文化経済戦略推進事業としては、大きく3軸が挙げられた。

- Artist in the office

- Culture Thinking Tour

- 民間企業の美術品コレクション活用

各項目で『ビジネス活用・創出』といった言葉が並んでいるが、これは狭い意味でのビジネスチャンスを求めるような場ではなく、例えば“Artist In the Office”については、あくまで『アート思考を学ぶ』という観点が重要になってくるという。

「今後についてですが、文化的価値と経済的価値は方向性を異にするわけではなく、それぞれが対等な関係で連携することによって、新たな価値を生むことができると信じています。

これからも文化庁が中心となって本気で取り組んで参りますので、ご協力をお願いします。」

諸外国の取り組みから考える、日本の取るべき文化政策

次に、前文化庁長官であり現多摩美術大学理事長の青柳正規氏が「文化と経済の好循環を生むためには –アートを中心に-」というタイトルで基調講演をされた。

多摩美術大学理事長/山梨県立大学美術館館長/東京大学名誉教授/前文化庁長官 青柳正規氏

多摩美術大学理事長/山梨県立大学美術館館長/東京大学名誉教授/前文化庁長官 青柳正規氏

観光後進国の日本がやるべきこと

「社会の変容が加速するVUCA時代において、外部環境に受け身で対応するのではなく、自ら働きかけて環境そのものを創り出す力が求められています。」

こうはじめた青柳氏。VUCAとは、Volatility(激動)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(不透明性)の頭文字をつなぎ合わせた造語。これら4要因によって、現在の社会環境が非常に予測困難であるという時代認識を表す言葉である。

昨今、例えば教育領域においてSTEAMやリベラルアーツの重要性が説かれている背景と同じく、創造性をもって自らが切り開いていく能力がますます問われる時代であることが、冒頭に示されたわけだ。

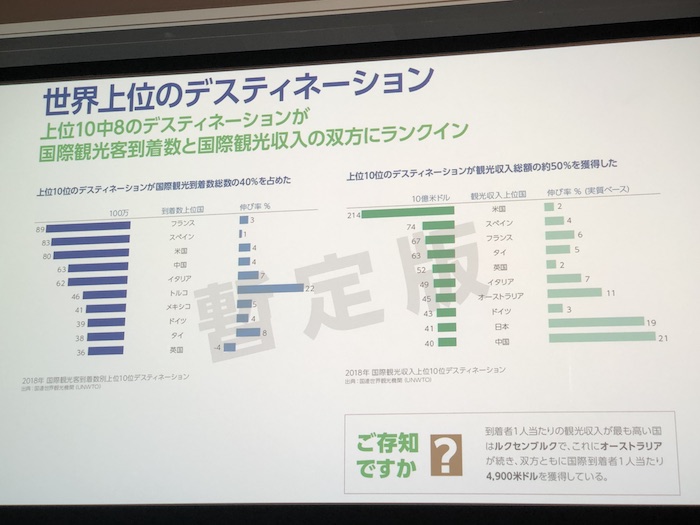

その中で、青柳氏が例示したテーマが「観光」。

観光には、貿易赤字を削減し、そのほかの財・サービスの輸出低迷を埋め合わせる強大な力があり、新興国および先進国双方において輸出の多様性を確保するための重要な要素であると言える。例えば2018年、国際慣行による輸出収入は前年比で1,210億米ドル増加しており、世界中の多くのデスティネーションにおいて重要な外貨獲得源となっている。

「しかし、日本はまだまだ観光後進国。この世界では小学生みたいなものです。伸び代があるからということで、政府も力を入れているわけですが、非常に大きなリスクがあります。つまり、設備投資をしてからまだそれほど回収できてないので、例えば今の新型コロナウイルスのような事態が続くとまずいわけです。

観光はどんどん変わります。昔から観光が強いところは、好況と不況の両方を繰り返して経験してきているので、それだけの免疫ができているのですが、日本はまだ免疫ができていません。だからこそ、注意して進めていかねばなりません。」

そこで重要となるのが、ソフトツーリズム(Soft tourism)だという。これは、自然や歴史、生活、文化など、地域にもともと備わっている環境や資源を利用した観光形態。リゾートホテルやテーマパーク、ショッピングモールなど、人工的な施設や空間を中心に展開する観光の形態であるハードツーリズムと対をなす概念である。ちなみに、災害被災跡地や戦争跡地などを対象にしたダークツーリズムも、ソフトツーリズムに含まれる。

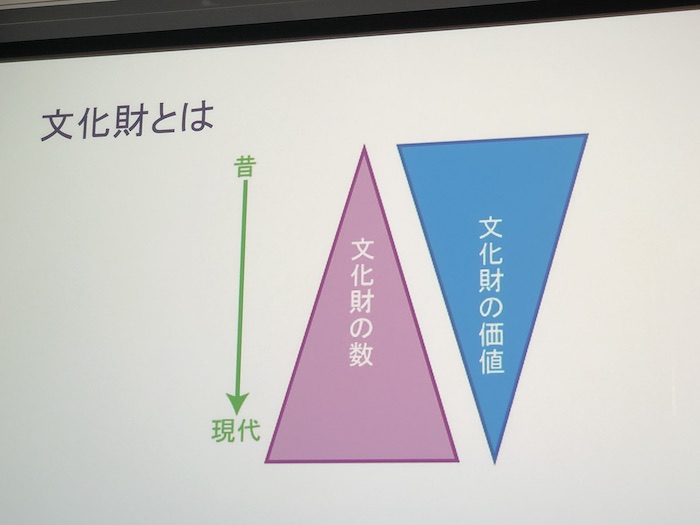

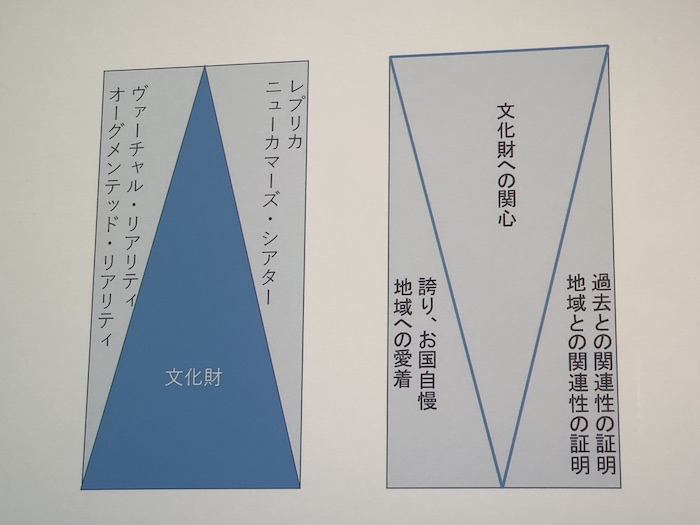

文化財の数・価値・関心をバランスよくする

「では文化財はどうかと見てみると、昔であればあるほど数は少なくなり、逆に現代になればなるほど多くなります。一方で人々が感じる文化財への価値は、古いものほど大きくなり、最近のものほど小さくなる。つまり、古いものに負荷がかかりやすいのです。」

それに対して、例えばレプリカやクローン文化財(※)の製作や、VRやARを使うなどして、少しでも文化財への負荷を軽減する必要があるという。また文化財への関心に対しても、自分の住んでいる地域への愛着醸成や過去との関連性を証明することで、現在に近い文化財においてもより高い価値を感じてもらうようにすることが必要であるとした。

※クローン文化財:最新テクノロジーや専門的知見、伝統美術の職人芸等を組み合わせて文化財を複製すること。見るだけでなく、触ることもできるなど、公開することで文化の共有にもつながる。東京藝術大学にて文化財保存修復の複製画を専門とする宮廻正明名誉教授らが確立し命名

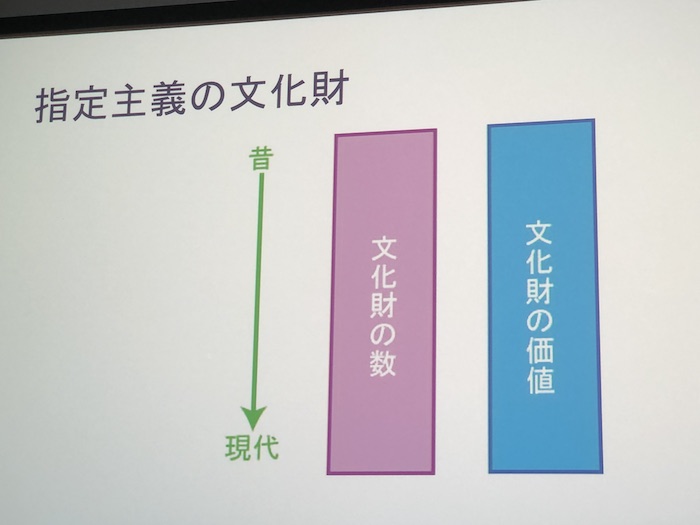

これによって、文化財の数および文化財への関心がそれぞれ寸胴型になり、バランスの良い形となるわけだ。

「文化財の数が増えるわけですから、その分、保存や活用のための予算を増やしていかねばなりません。ところが、日本は明治時代から、文化人達がなるべく政治と交わらないようになっており、それがつい最近までずっと続いていました。つまり、文化財の予算を増やしていくプッシュをかけないで来てしまっているのです。

このような歴史的な過去があるから、日本の文化関係予算は1,067億円と、フランスや韓国などの諸外国と比べて圧倒的に少ない状況となっているわけです。

そしてこれは、文化に携わってきた我々の責任でもあります。」

まずはプラットフォームづくりから

青柳氏によると、日本は“文化”を活用しないともう先に進めない、国際競争力を持てない状況になっているという。

「ただし、文化財をそのままいきなり競争市場に放り込むと、狼の中に子羊を入れるようなものです。そうならないために、文化財がサステナブルな生き方ができるような一定の保存や修復、記録保存などの手当てをしていく必要があります。」

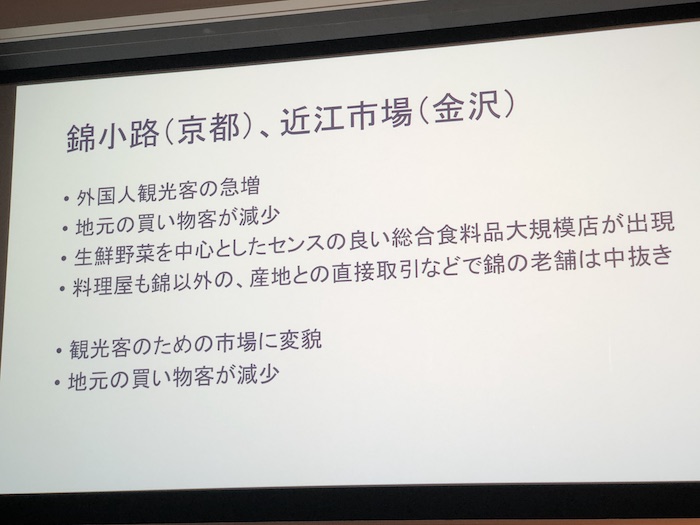

欧米では今、「トリプルボトムライン」が強く意識されている。つまり、企業の財務パフォーマンスのみで評価するのではなく、企業活動の「環境的側面」「社会的側面」「経済的側面」の3方向から評価することだ。ここでいう環境とは、原材料やエネルギー、水、生物多様性のこと。社会とは、人権や社会貢献活動のことを示す。また経済についても、自社の財務状況だけでなく、グローバルレベルの経済システムに対して組織が与える影響も含めている。これを怠った日本でのオーバーツーリズム事例としては、京都の錦小路や金沢の近江市場が有名な事例として挙げられる。

「日本はまずは、プラットフォームづくりに着手しなければなりません。」

その要因として挙げられたのが、以下の3点。

- 税制(シャウプ勧告に基づく税制)

- 価格評価システム

- 美術品や文化財を持つことに対する社会のリスペクト

特に二番目の価格評価システムについて、最近では一般財団法人東美鑑定評価機構もできて、鑑定評価を依頼するところが増えてきているわけだが、例えばフランスにおいては“LACOMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS”という鑑定人組合がしっかりと機能しており、あらゆる文化財を評価できるシステムが出来上がっている。よって、コレクターも安心して買うことができ、またそれらを銀行の担保などにもできるようになっている。つまり、社会の仕組みの中において、美術品が一定の立場を保っているという。

「フランスでは、文化多様性条約(※)をユネスコで結んで、例えばハリウッドなどの強力な『文化の均一化』圧力に対してストップガードができるような仕組みづくりをしております。自由貿易に反するような印象ですが、文化に関しては例外としているわけです。」

ちなみに日本はまだ、この文化多様性条約を批准していない。

※文化多様性条約:2005年10月20日にユネスコ(国連教育科学文化機関)の総会で採択され、2007年3月18日に発効した条約。正式名称は「文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約」

「これから文化と経済の親和性を高めようとしたら、当然のことながら文化庁は、農水省や経産省、国交省など、様々なところとギリギリの折衝をしていかねばなりません。そして共通の法律づくりもしていかねばならないでしょう。

ですから、きちっとした体制づくりはもちろん、できることならば文化庁を“文化省”にして、この素晴らしい取り組みを後押ししていくよう、みんなで応援していきたいと思います。」

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200226bunkacho2/”]