金融庁と日本経済新聞社が共催する、ブロックチェーン(分散型台帳)技術に関する国際会議「BG2C FIN/SUM BB」。

「ブロックチェーンの健全な発展と新しいビジネス創造のために」をメインテーマに掲げ、8月24日〜25日の2日間で、東京・日本橋およびオンラインのハイブリッド型で開催された、大規模国際ビジネス&テクノロジーカンファレンスである。

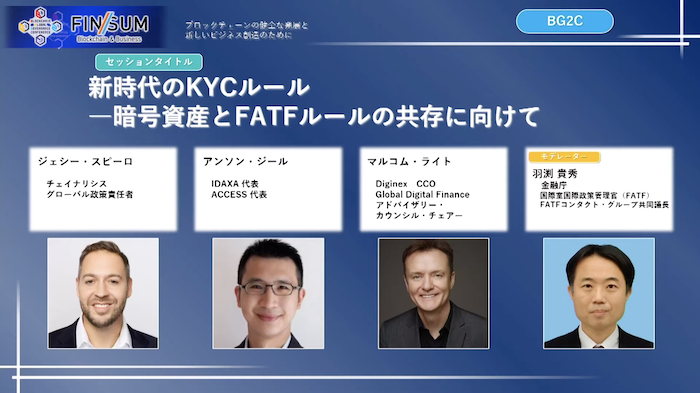

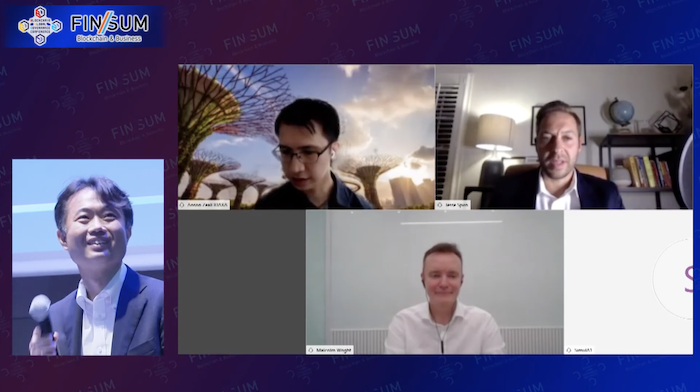

レポート第5弾では、「新時代のKYCルール -暗号資産とFATFルールの共存に向けて」というテーマで設置されたセッションの様子をお伝えする。第4弾レポートでみていった、FATFによる暗号資産分野への各種ルール整備状況を前提にご覧いただきたい。

- ジェシー・スピーロ

チェイナリシス グローバル政策責任者

- アンソン・ジール

IDAXA 代表/ACCESS 代表

- マルコム・ライト

Diginex CCO/Global Digital Finance アドバイザリー・カウンシル・チェアー

- 羽渕貴秀 ※モデレーター

金融庁 国際室国際政策管理官(FATF)/FATFコンタクト・グループ共同議長

メッセージング標準化に向けた「intervasp.org」

羽渕氏:まずは業界として、トラベル・ルール遵守に向けてどういう取り組みをされているのでしょうか?

ライト氏:さまざまな取り組みを行なっています。代表的なものは、VASP間で実際に送受信されるメッセージング情報についてです。やり取りされるトランザクションの詳細と一緒に、個人情報をどのように移動させるかということです。

これにはいくつかの業界ソリューションがあり、またいくつかの商用ソリューションがあり、情報が正しい方法で送信され、送信時に常に意図した通りに受信されているかを確認しています。例えば、生年月日を送信する際にUSフォーマットなのかUKフォーマットなのか。はたまた日付が最初に来るのか(DD/MM)月が最初にくるのか(MM/DD)。色々なフォーマットがあります。

これに対して私やアンソン(ジール氏)は、米デジタル商工会議所(CDC)やグローバルデジタルファイナンス(GDF)、およびIDAXA(仮想通貨規制の国際標準を検討する団体)と共にジョイント・ワーキンググループを作り、VASP間におけるメッセージング・フォーマットの標準化に向けた団体を立ち上げました。これがintervasp.orgになります。

ここで定義した規格が少しずつ採用されるようになってきています。これを使えば、VASP間の情報のやり取りが、よりスムーズになると言えます。

ジール氏:私からは少し過去の話について。2019年5月にウィーンでFATF主催の民間セクター諮問フォーラム(Private Sector Consultative Forum)が開催され、そこに参加した多くの国々の規制当局は具体的なソリューションを求めていました。

またそれに対して、多くの企業が実に多くのソリューション開発に乗り出していったのですが、大きな問題として、どれ一つとして標準的なものとしてまとまっていなかったのです。だからこそ、私たちはintervasp.orgに向けたジョイント・ワーキンググループを作りました。

現在は標準仕様がいったん固まって実装され、アルファおよびベータ顧客が実際に使って検証を進めています。目下の課題としては、より多くの企業が参加することにえると言えるでしょう。

羽渕氏:ソリューションプロバイダーの立場からはいかがでしょうか?

スピーロ氏:これらの取り組みを考える際は、3つのカテゴリに分けて考えるのが良いでしょう。特定された業界へのソリューション、特定されたいくつかの商用ソリューション、そしてチェイナリシス(Chainalysis)のようなプロバイダー提供のソリューションです。

私たちチェイナリシスは、トラベル・ルールにおけるコンプライアンスをサポートしております。つまり、トラベル・ルールの閾値に達してるようなトランザクションを特定しており、または不正取引が疑われるトランザクションも特定しています。

また、トラベル・ルールには具体的な要件が定義されているわけですが、企業のリスクアペタイトによってはもっと突っ込んだ運用もありえます。つまり、リアルタイムのトランザクション・モニタリングをやりたいなどのケースです。

チェイナリシスを使えば、オンチェーン上でどういうアクティビティが起きているかVASP毎にチェックできるので、多くのカウンターパーティーを特定することができます。

羽渕氏:ありがとうございます。現在感じている課題についてはいかがでしょう?

スピーロ氏:やはり相互接続性や相互運用性、様々なソリューション間のインターオペラビリティがネックになってくるのは間違いないと思います。あとサンライズ問題(※)もありますね。

それ以外にも、それぞれの法域によって要件が若干違うことも、問題になることもあります。アメリカにはレガシーのトラベルルール、いわゆる銀行秘匿ルールがあり、閾値がFATFのものに比べて低いという違いもあることから、そこもちゃんとやっていかねばならないでしょう。

このように課題もあるわけですが、かなり前進していると言えます。

※サンライズ問題:別名「日の出の問題」。トラベル・ルールなしで管轄区域にあるVASPを処理する際に、どのようなアプローチを取るべきかが明確でない問題。記事執筆時点では、VASPのトラベル・ルール要件を導入しているFATFメンバーは半分未満であり、このギャップは、より広範なグローバルネットワークではさらに大きくなる可能性がある。つまり、トラベル・ルールのコンプライアンスに向けたグローバルなフレームワークがまだないということになる。これは、すべての管轄区域が要件を導入するまで続くことになる(「暗号資産・暗号資産交換業者に関する新たなFATF基準についての12ヵ月レビューの報告書」より)

トラベル・ルール解釈のばらつきが問題

羽渕氏:将来について。ソリューションプロバイダーは次にどういうことをやろうとしていますか?広く普及するソリューションというものは、来年6月(2021年6月)までに可能になりそうでしょうか?

スピーロ氏:より多くのソリューションが出てくることになるでしょう。現時点においても、それぞれがパイロットプログラムを提供しており、コアリションができている状況だと言えます。

彼らのソリューションをVASPも活用しようとしており、法域によっては、例えば東南アジアを見てみても複数のソリューションが使われることになると思うので、次のステップとしては、パイロットが向こう6〜9ヶ月の間でかなり増えるのでは無いかと思います。

2021年6月までについては、パイロットが増えて、より多くのVASPがトラベル・ルール準拠を実現できると思っています。

羽渕氏:それは本当に期待しています。業界としてはどのようにお考えでしょうか?幅広く採用されるソリューションが来年6月までに実現すると思いますか?

ジール氏:業界としては、様々なトレーダーやVASPと協力して、世界中の規制当局と対話する必要があるでしょう。

その上で次なる課題としては、各規制当局間でトラベル・ルールの解釈がかなり異なっている点です。解釈が異なるので、達成する目標や意見も異なってきます。例えば簡単な例として、香港のいちVASPが最近、暗号資産のブローカーになるライセンスを得ました。香港にとっては良いニュースだったのですが、シンガポールとしては課題が残ります。というのも、多くの企業はまだMESが何を求めようとしているのか把握しようとしているのです。MESが企業に対して「トラベル・ルールをどう解釈するか」と聞いたときに、その多くが「これをソリューションで使用する」と述べたのですが、MESが本当に望んでいた答えは、これがどのように行われるかについての基本的なメカニズムを確認することにありました。

何が言いたいかというと、最初の質問でも触れられた通り、業界が規制当局と協力して調和を図る必要があるということです。そして、FATFの要件を満たすだけではなく、様々な法域で期待されているものを実装する必要があるということです。

ライト氏:私としては4つの観点があると思います。

一点目は自明のこととして、VASPはしっかりとKYCを実施する必要があるということです。情報を送信するためには、そもそも情報をしっかりと取得する必要があります。

次に二点目は、VASPが受け取り側である場合、その情報をちゃんと保管する必要があります。情報を受け取って、データ・プライバシー・セキュリティの高い状態で保存せねばならないということです。メインデータベースや一般アクセスから制限のかかった形が理想でしょう。現在GDFのAMLワーキンググループで、オンボーディングの質問事項を開発しています。VASPがカウンターパートのVASPに顧客情報を送るには、まずはオンボーディングのアンケートに答え、その一定に標準化された質問への回答がなされることで、安心して情報を送れるという流れを想定しています。gdf.ioで近々公表すると思います。

三点目は、VASPにおけるスクリーニングです。スクリーニングとは、例えばインバウンドのペイメントが来た際に、どこから送られてきたトランザクションかを名前を見ながら参照データベースと突き合わせて見ることです。送り側が、既知の制裁リストに載っていないかどうかを確認するために実施するべきものです。そしてこれには、経験のある人手が必要ということになります。VASPはコンプライアンスチームを編成して、しっかりとチェックする必要があるでしょう。

そして最後、四点目は業界全体に関わることですが、マルチプロトコルのディスカバリーに関する話です。VASPはそれぞれが、トラベル・ルールの要件を満たしていなければなりません。例えば、ジェシーが前述した「OpenVASP」の場合、顧客は仮想資産口座番号(Virtual Assets Account Number)または「バン(VAAN)」と呼ばれるものを使用する必要があります。つまり、例えば私がアンソンにビットコインを送りたい場合、私の名前や私のビットコインアドレス、そしてVAANを送る必要があるというわけです。みんな同じシステムを使用していれば簡単なのですが、違う場合はどういう情報を渡せば良いのかわからなくなるわけです。ワーキンググループでは、この領域についてっも話し合っています。

VASPのコンプライアンス強化から、統合型リスクマネジメントへ

羽渕氏:最後に伺いたいこととして、ブロックチェーン・コミュニティとブロックチェーン・エンジニアは、FATF基準のコンプライアンスにどういうサポートができるでしょうか?もちろんその中にはトラベル・ルールも入ってきます。

スピーロ氏:ブロックチェーン・コミュニティについては、方向は正しいベクトルに動いていると思っています。クライアントプログラムに対するソリューションの採用も広がっていくでしょう。

コンプライアンスのためのエンジニアリングで一つ気になるのは、プライバシーデータセキュリティですね。特にデジタルファイナンス全体にとって、これは極めて重要だと思っています。例えば北朝鮮によるVASPのハッキングなどは、すごいボリュームのキャプチャーができてしまっているので、セキュリティの強化が必須だと感じています。

このようにコミュニティにとって中期的に重要性が増しているのがVASPのコンプライアンス強化であり、さらにその次の流れとしては、統合型リスクマネジメント(ERM)の重要性になるでしょう。ライセンシングや登録など、進んでいるVASPについてはERMがしっかりと見られるようになってきています。

ジール氏:私としては、規制当局やFATFとのコミュニケーションおよび対話が大事だと感じます。例えば先述のメッセージング標準化について、実際に企業に導入を進めてみると、それぞれ異なったフィードバックを得ることができます。ここで得たフィードバックをしっかりとFATFや規制当局に伝えていきたいと思います。

企業は伝統的な産業から人を採用し、既存エンジニアはリサーチを続ける。そして銀行といった既存の金融機関は何をやっているのか学ぶ。こうすることで、標準化の導入がよりうまく進むと思います。このように、短期的にはコミュニケーションの課題だと思います。

あと、ブロックチェーン・コミュニティとしては、ワーキンググループなどを通じてエンゲージメントを続けていきます。

ライト氏:アンソンがいっていた通り、規制当局とのエンゲージが極めて重要だと思います。つまり、お互いの視点を理解するということです。

あと先ほど出てきた、マルチプロトコルのディスカバリー問題も対応していく必要があるでしょう。そのためには規制当局とのディスカッションに加えて、インフラ規格構築の進め方を検討する必要があります。「IVMS101」と同じ取り組みが必要になってくるということです。

商用ソリューションはもう開発されていて、微妙なトラベル・ルールの要件にも応えられるようになってきています。またそれと同時に、TLP(機密情報共有手順)といった業界ソリューションも出てきています。

いずれにせよ、IVMS101通信規格をとりあえず使ってみて、他通信規格とのインターオペラビリティを確認する。そして最終的にはトラステッドVASP、つまりはハイスタンダードを満たすVASPがオンボーディングのチェックをしっかりとやる。これが大事なことだと考えます。

本セッションの動画

※BG2C FIN/SUM BBでは、セッション動画がYouTube「日経 XSUM Channel」にアップロードされています。

編集後記

今回は前後編に渡って、昨年時点でFATFが新たに勧告に盛り込んだトラベル・ルールと、それに対する各ステークホルダーによる対応状況について見ていきました。

FATFやAML/CFT、KYC、トラベル・ルール等の用語がよくわからない、という方は、ぜひReport4から読んでいただければと思います。

個人的に気になったのがサンライズ問題。トラベル・ルールのコンプライアンスに向けたグローバルなフレームワークがまだない状況の中、どうやってルールメイキングして、どうやって業界標準を運用レベルまで落とし込んでいくのか。より広範な議論と巻き込みが必要だと感じた次第です。

またReprt4にも記載した通り、現在のFATFによる暗号資産関連の規制が最高にベストなものかというと、第一原理的な思想としてはそうでもないと感じつつも、現時点で既存金融機関含めた各ステークホルダーの状況に鑑みて取りうるベストプラクティスとしてあるものだという観点から、引き続き全法域内の要件遵守が進むことを期待したいと思います。

次回Report6では、今度はAML(アンチ・マネーロンダリング)について取り上げたセッション「プライバシー保護技術の進展とAML対策 -規制当局者と技術との対話を通じて見える世界」の内容についてレポートします。

お楽しみに!

BG2C FIN/SUM 2019 レポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. 自己主権型アイデンティティ(SSI)がもたらす、新しい社会のありよう

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200831bg2c01/”]Report2. TRUSTDOCKが考える、デジタルアイデンティティ社会実装の進め方

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200901bg2c02/”]Report3. アイデンティティ管理に、ブロックチェーンを使うべきか否か

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200902bg2c03/”]Report4. FATFが進めるVA・VASPへの対応概要と、12ヶ月レビュー報告書の内容

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200907bg2c04/”]Report5. トラベル・ルール遵守に向け、業界とVASPが進める取り組みとは

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200908bg2c05/”]Report6. プライバシー保護技術の進展とAML対策のこれから(仮題)※9月上旬配信予定

Report7. 新興国におけるブロックチェーン活用から見る、デジタル包摂のいま(仮題)※9月上旬配信予定

Report8. ブロックチェーンの社会実装はどこまで進んでいるか(仮題)※9月中旬配信予定

Report9. ブロックチェーンを活用した次世代送金基盤「Ripple」のいま(仮題)※9月中旬配信予定

Report10. 世界のユースケースに見るブロックチェーンの可能性(仮題)※9月中旬配信予定

Report11. G20声明を踏まえた、次なるグローバル協力によるブロックチェーンガバナンス(仮題)※9月中旬配信予定