経済産業省が設置した教育改革に関する有識者会議「『未来の教室』とEdTech研究会」が、2019年6月25日に第2次提言を公表した。

EdTechとは、Education(教育)× Technology(テクノロジー)の造語。AIや動画、オンライン会話といったデジタル技術を活用した教育技法のことを示す。

昨年1月に始動した「『未来の教室』とEdTech研究会」では、このEdTechを活用して、いかに人の創造性や課題解決力を育み、個別最適化された新しい教育を作り上げるか、という点について議論が重ねられてきた。

昨年6月に発表された第1次提言では、「創造的な課題発見・解決力」というテーマに集約される形で、学習者が学び方をデザインする「学びの社会システム」の提案など、チェンジ・メイカー資質を育むための教育イノベーションの必要性に言及された。

今回はそれに続く第2次提言ということで、第1次提言をもとに、その後全国各地の教育現場で実施した23の実証事例の成果を踏まえ、初等中教育分野に焦点を絞って、今後の政策課題を整理したものとなる。

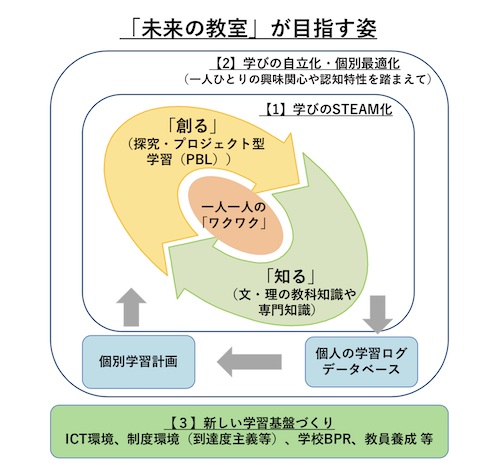

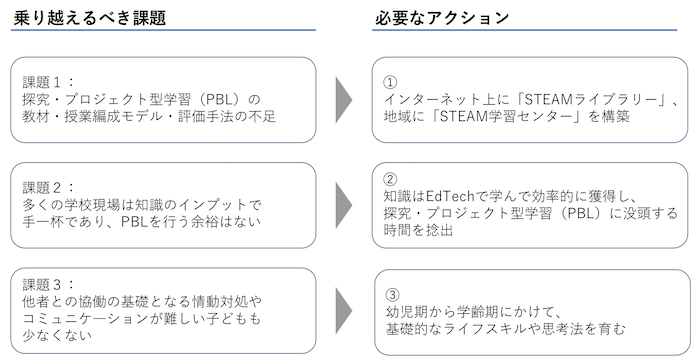

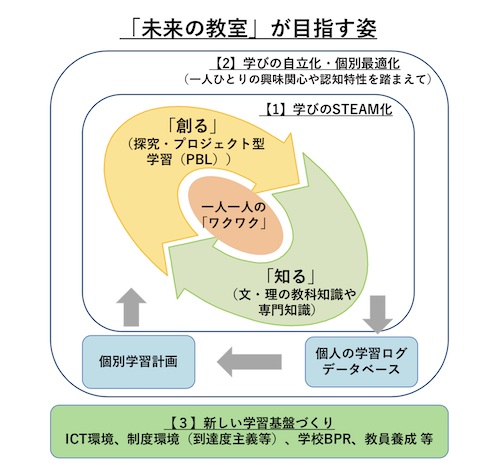

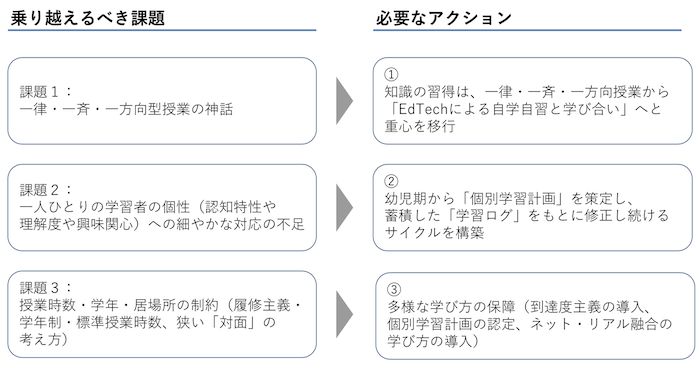

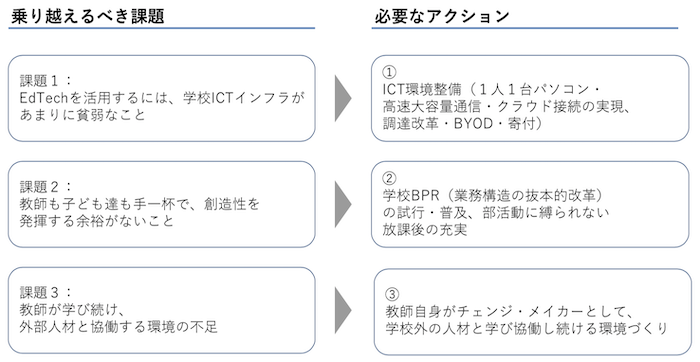

具体的には、「学びのSTEAM化」「学びの自立化・個別最適化」「新しい学習基盤の整備」という、3つの柱で構成され、その実現に向けて乗り越えるべき9つの課題とそれに対応するアクションについての提言になっているという。

| 柱 | 課題とアクション |

| 学びのSTEAM化 | ①【課題】 STEAM学習プログラム・授業編成モデル・評価手法の不足 【アクション】 インターネット上に「STEAMライブラリー」、地域に「STEAM学習センター」を構築 |

| ②【課題】 学校現場は知識のインプットで手一杯であり、探求・プロジェクト型学習(PBL)を行う余裕がないこと 【アクション】 知識はEdTechで学んで効率的に獲得し、探求・プロジェクト型学習(PBL)に没頭する時間を捻出 |

|

| ③【課題】 他者との協働の基礎となる情動対処やコミュニケーションが難しい子どもも少なくないこと 【アクション】 幼児期から学齢期にかけて、基礎的なライフスキルや思考法を育む |

|

| 学びの自立化・個別最適化 | ①【課題】 一律・一斉・一方向型授業の神話 【アクション】 知識の習得は、一律・一斉・一方向授業から「EdTechによる自学自習と学び合い」へと重心を移行 |

| ②【課題】 一人ひとりの学習者の個性(認知特性や理解度の興味関心)への細やかな対応の不足 【アクション】 幼児期から「個別学習計画」を策定し、蓄積した「学習ログ」をもとに修正し続けるサイクルを構築 |

|

| ③【課題】 授業時数・学年・居場所の制約(履修主義・学年制・標準授業時数、狭い「対面」の考え方) 【アクション】 多様な学び方の保障(到達度主義の導入、個別学習計画の認定、ネット・リアル融合の学び方の導入) |

|

| 新しい学習基盤づくり | ①【課題】 EdTechを活用するには、学校ICTインフラがあまりに貧弱なこと 【アクション】 ICT環境整備(1人1台パソコン・高速大容量通信・クラウド接続の実現、調達改革・BYOD・寄付) |

| ②【課題】 教師も子ども達も手一杯で、創造性を発揮する余裕がないこと 【アクション】 学校BPR(業務構造の抜本的改革)の試行・普及、部活動に縛られない放課後の充実 |

|

| ③【課題】 教師が学び続け、外部人材と協働する環境の不足 【アクション】 教師自身がチェンジ・メイカーとして、学校外の人材と学び協働し続ける環境づくり |

本記事では、EdTechを活用して今後の未来を担う全ての子ども達の教育をイノベーションするという、まさにLoveTechな取り組みということで、はじめに我が国の教育が抱える課題を確認し、その後、上述の提言された3つの柱、合計9課題とアクションについて、それぞれ概要をお伝えする。

「令和時代の教育改革」に向けた課題とアクション

会の冒頭、まずは議論の大前提として、今の日本の実力を直視すべきであると切り出したのは、本研究会の事務局である経済産業省 教育産業室 室長の浅野大介氏。

経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室 室長 浅野大介氏

経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室 室長 浅野大介氏

第二次世界大戦後の急激な人口増加をベースに続いた右肩上がりの経済成長は、経済的なパイの拡大によって、様々な社会的矛盾を吸収しながら、日本社会に大きな「成功体験」をもたらしてきた。

しかし平成に入り、内外の環境は大きく変わった。少子高齢化に伴う人口構成の変化、デジタル産業技術を核とした産業構造の変化、そして目まぐるしく進化する技術革新。いずれも、我が国が抜本的に対応ができていないのが現状だ。

このような時代において求められるのが「創造的な課題発見・解決力」である。

昨年6月に発表された第1次提言では、一人ひとりが未来を創る当事者(チェンジ・メイカー)に育つ環境づくりが必要であるとし、「50センチ革命」「越境」「試行錯誤」という3つの力の育成が、教育改革のキーワードとして設定された。

「50センチ革命」とは、現状に満足せず変化に向けた小さな一歩を踏み出すこと、「越境」とは従来の分野や組織を超えて多様な人や知識に触れて協働すること、「試行錯誤」とは失敗を恐れずに挑戦し、その結果から学び次の一歩に進み続けることを意味している。

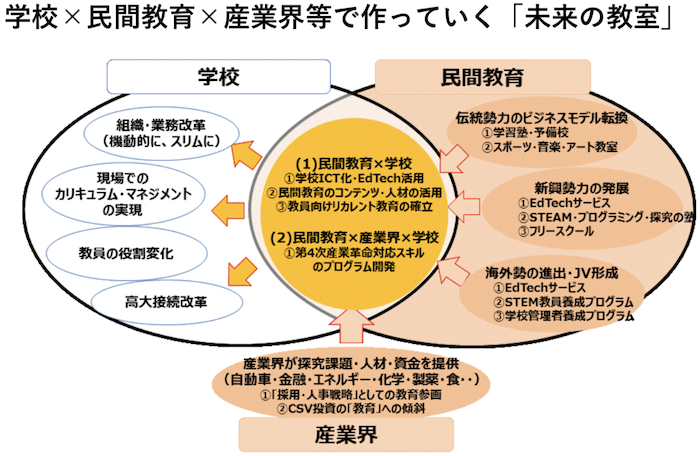

平成が終わり令和が始まった今、あらゆる環境の変化に適応した新しい教育のあり方を、過去の成功体験の呪縛にとらわれずに構想する必要があることから、今回、「未来の教室」の姿として上述の3つの柱をベースにした提言へと昇華されたというわけだ。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p2

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p2

ここから先の具体的な内容については、本研究会の座長である津田塾大学の森田朗氏にバトンタッチされた。

津田塾大学 総合政策学部 教授/東京大学 名誉教授 森田朗氏

津田塾大学 総合政策学部 教授/東京大学 名誉教授 森田朗氏

「この『未来の教室とEdTech研究会』には実に様々な委員の先生方がおり、全員の意見を反映することはできていませんが、最大公約数的なものを盛り込んでおります。

今回の提案はあくまでベースとなるもので、ここから各先生方の意見を盛り込んでいく、というものであることを前提にお聞きください。」

第1の柱:学びのSTEAM化

STEAM教育という言葉をご存知だろうか。科学技術の素養や論理的思考力を育む「STEM」(Science, Technology, Engineering and Mathematics)の要素に加え、そこに、より幸福な人間社会を想像する上で欠かせないデザイン思考や幅広い教養、つまりリベラルアーツ(Arts)の要素を編み込んだ学びの総称である。

ここではまず、「知る」と「創る」を循環させ、新たな知を構築するという「学びのSTEAM化」を推進するための課題とアクションについて説明された。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p3

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p3

STEAMライブラリーとSTEAM学習センター構想

子ども達の興味の幅は多種多様であるが、そんな一人ひとりの学び欲求に応える事の出来るSTEAM学習プログラムが圧倒的に不足しているという。また、そうしたプログラムを用いて教科横断的・合科的な授業編成を実現するためのモデルや評価手法も確立されていない。

そのような状況から、政府としてまずは、学校の教師や民間教育サービス、企業のエンジニア、大学などの研究者等の協力を集め、良質なSTEAM学習コンテンツの開発と、そのデジタルコンテンツ化を促進するべきだと提言された。

例えば「未来の教室」実証事業の一つでは、スマート農業をテーマに、IoTセンサーの仕組みの理解と施策、圃場管理に必要なデータの取得・分析といった、数学と理科などの横断した教科を関連づけて学べるプログラム構築を進めている。

「農業×データ科学×IoT×ロボティクス」のテーマにおいて、全国農業高等学校校長協会の協力のもと、ベジタリア株式会社が実施したプロジェクト。写真は、クラウドIoTセンサー自作の様子。(出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p18)

「農業×データ科学×IoT×ロボティクス」のテーマにおいて、全国農業高等学校校長協会の協力のもと、ベジタリア株式会社が実施したプロジェクト。写真は、クラウドIoTセンサー自作の様子。(出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p18)

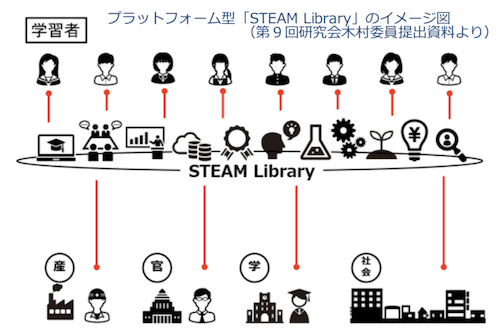

また、個別のコンテンツ開発のみならず、同じコンテンツを用いて学ぶ子ども達が、学校間の壁を超えて協働的に学習したり、コンテンツの改良にも参画できるようなオンラインの「STEAMライブラリー」の構築も望まれるという。

イメージとしてはYoutube × Wikipedia。

出典:「未来の教室」ビジョンp7

出典:「未来の教室」ビジョンp7

様々なステークホルダーにより作成された知のコンテンツが動画ベースで用意されており、学び・アイディア・人・機会がプールされたマッチングの場としての機能も併せ持つ仕組みである。

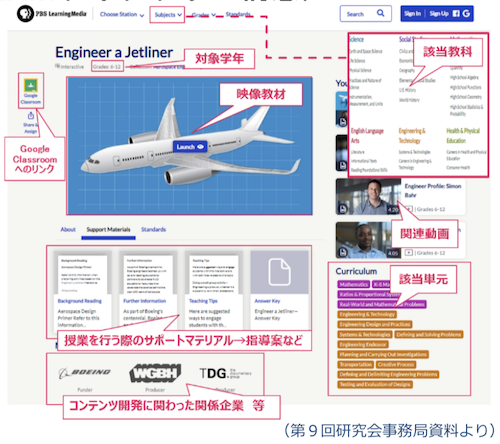

海外には、アメリカの公共放送PBSが運営するlearning Mediaのように、様々な業種の企業が提供した、STEAM学習コンテンツと、それを学校の授業で使用する際の指導案、さらに該当する単元の一覧や発展学習のヒントも一覧性を持って掲載されている、オンライン学習型メディアも存在する。大いに参考にするべきだ。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p5

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p5

また、こうしたオンラインコンテンツでの学習にとどまらず、オフラインでの創造を通じた学びを得る場としての「STEAM学習センター」の構築も望ましいだろう。

具体的には、農業における圃場や工作機械などプロジェクトを実践する施設・設備をもつ高校の農業科(全国で303校)や工業科・情報科等の専門学科(のべ1987校)、および民間のファブ・ラボ等を、各地域における学びの共有財産として活用するというアイディアだ。

これについて、広尾学園中学校・高等学校の木村健太氏より補足がなされた。

広尾学園中学校・高等学校 医進・サイエンスコース統括長 木村健太氏

広尾学園中学校・高等学校 医進・サイエンスコース統括長 木村健太氏

「ここへの思いは大きく2つあります。

まずは、学習者の意欲というものは様々であるので、それぞれに対応できるような形にしていきたいというのが一つ。

もう一つは、学習者だけではなく、企業・産官学・社会全体・地域含めて様々な人や知と出会えるプラットフォームになることを期待しています。

将来的には、アイデアと人、知が集合する出会いの場になっていってくれたらと考えています。」

知識習得はEdTechで効率化し、捻出分を探求・PBL学習へ

次に、探求・PBL学習を行う時間が足りないという課題について。学校現場は知識のインプットで手一杯なのである。

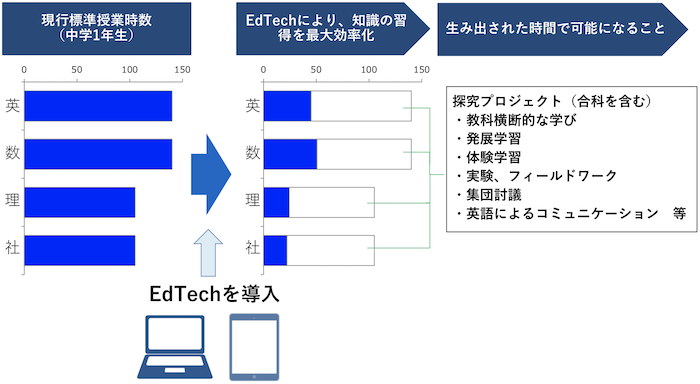

これはまさに、テクノロジーが得意とするところ。EdTechを活用して知識のインプットに要する時間を効率化し、捻出された時間を探求・PBL学習に充当するというやり方だ。

株式会社スプリックスが実施した実証事業では、EdTech活用によって、数学・英語・社会・理科の知識習得にかかる時間を圧縮することが可能であるという仮説がまとめられた。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p6

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p6

こうした時間の有効活用が実現することで、例えば歴史の授業では、史実や年号の記憶は最小限の時間に抑えられ、その代わりに一つひとつの史実間の因果関係の理解や、現代へのアナロジーとしての活用に充当できることが期待される。

幼児期から基礎的なライフスキルや思考法を育む

このような探求・PBL学習を成立させるには、そうした学びを進めるための基礎力が必要となる。具体的には、言語・数理・社会等に関する基礎的な知識の理解の他に、情動やストレス対処の力、効果的なコミュニケーションスキル、課題や事象の構造を掴むシステム思考力やデザイン思考といったものである。

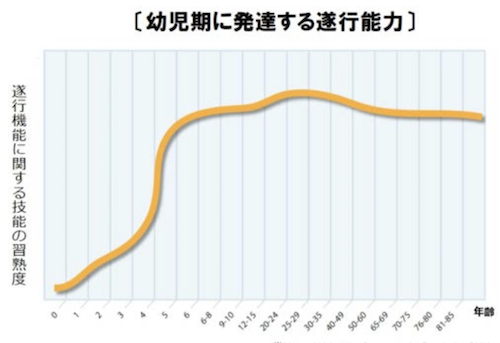

昨今の研究成果によると、子どもの脳は生まれてから最初の5年間に最も早く、そして著しく成長し、この5年間が障害の健康や幸福を支える「成功の基礎」を築く時期であると言われている。特に、上述の基礎力としての「遂行能力(Executive Function)」(※)に注目した研究では、4〜5歳で最も成長すると言われている。

※遂行能力:脳にある情報を保持・操作し、関心を集中させ、気をそらすものを取り除き、心のギアを切り替えることを可能にする技能

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p7

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p7

今後の教育改革を考える上で、幼児期からのライフスキルの重要性を普及していくことも大切になってくるだろう。

なお、STEAM教育についての補足として、ジャズピアニストであり株式会社steAm 代表取締役でもある中島さち子氏がコメントされた。

ジャズピアニスト/株式会社steAm 代表取締役 中島さち子氏

ジャズピアニスト/株式会社steAm 代表取締役 中島さち子氏

「STEAMというと、どうしても理系教育をイメージされる方も多いと思いますが、いわゆる理系教育とは違ったものになるでしょう。

冒頭にもご説明があった通り、『創る』と『知る』とが循環する、まさにこの図が大事な概念になってきます。この循環と、それを支える基盤を構築することで、学習者も支援者も、創造的で主体的で楽しい学びを得ることができると考えています。

海外にも面白い事例がたくさんあるので、日本としてもどういうことを発信していけるかを、今後考えてまいりたいと思います。」

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p2

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p2

第2の柱:学びの自立化と個別最適化

次に、第2の柱は「学びの自立化と個別最適化」である。子どもは一人ひとり違う認知特性や持っており、学習到達度もバラバラである。

幼い頃から自分に適した学び方を模索し、必要な助けを得ながら自ら選び、組み立てることが可能な学習環境づくりを目指すにあたっての課題とアクションについて説明された。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p8

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p8

一律・一斉・一方向から個別学習・学びあいへ

かつての経済成長モデルの中においては、一律・一斉・一方向型授業は大きな学習効果があった。しかし、今やAIとデータの力を借りて、学習者一人ひとりに適した学びを模索することが可能な時代になった。

静岡県袋井一律三川小学校の5年生の算数の授業で凸版印刷株式会社が行なったEdTech活用実証実験では、算数について、EdTechを用いた自学自習と学びあいを主体とする授業への転換を試みた。その結果、テストの成績や意欲の向上、従来比での授業時間の圧縮、子ども同士の学び合いの広がりといった効果が見られたという。

協働学習による学び合いの風景(出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p22)

協働学習による学び合いの風景(出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p22)

EdTechによる自学自習と学びあいが可能な時代において、一律・一斉・一方向型授業の成功体験を、神話のように根強く残す必要性はないと言えるだろう。

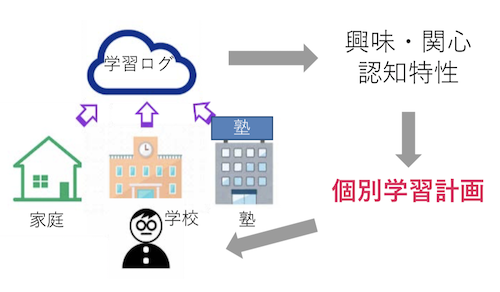

幼児期からの標準化された学習ログ蓄積と個別学習計画の策定

上述の一人ひとりに個別最適化された教育の実現には、幼児期から、その時々に最適化された個別学習計画が必要となる。

本提案では、学校や民間教育の現場で日々発生する学習や課外活動などのデータを「学習ログ」として蓄積し、学習者と保護者は、それを元に教師や専門家等から支援を受けながら「個別学習計画」を立てる、という流れが提案されている。データは鮮度が保たれるため、策定された計画は、随時更新され続けていくという。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p10

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p10

この学習ログの蓄積において大切なのは、フォーマットの標準化だという。様々な学校や学習塾、フリースクール、スポーツ教室といった習い事等においても使えるようになることで、初めて拡張性を持った相互運用が可能になるという。言われてみれば当たり前のことだ。1校のみでしか利用できない独自のフォーマットでの運用となっていては、学校外のログを蓄積するのが困難になってしまう。

標準化されたフォーマットによる学習ログが構築されることで、将来的には教育政策の改善や、入学試験の多様化に活かされることが期待される。

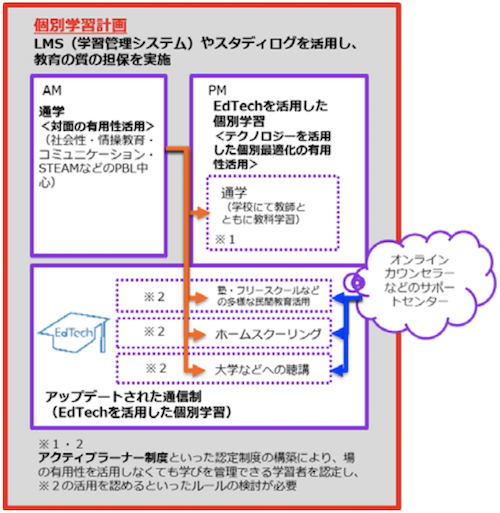

多様な学び方の保障

子ども達一人ひとりには教科の得意不得意があり、理解に必要な時間も様々であることから、3つ目は、ある授業中に、児童がそれぞれ取り組むべき教科や単元がそもそも異なっても良いのではないだろうか、という提言である。

現在の集団的かつ時間的に管理をする考え方一辺倒では、限定的な学びとなってしまうことが懸念される。

具体的には、決められた時数の授業に出席したか否かに重きを置く「履修主義」ではなく、理解度や達成度を客観的に測定する「到達度主義」に基づく評価と授業編成が求められるということだ。

不登校問題が深刻さを増す中で、例えば学校教育とフリースクールといった民間教育との組み合わせも含めた多様な学習機会を、教育委員会等による公的な認定のもとで実現することで、そもそも「不登校」という概念自体を解消することだって可能ということだ。

また、発達障害やギフテッド、その両方を併せ持つ2E(Twice Exceptional)の子ども達についても、各々の能力を開花させる環境とするべく、このような「個別学習計画」に基づく学習環境づくりが検討される必要がある。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p11

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p11

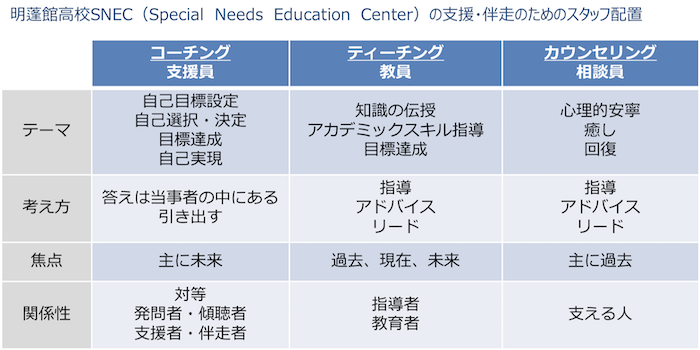

広域性通信制高校の明蓬館高校では、発達障害やギフテッドとされる生徒達に対して、スペシャル・ニーズ・エデュケーションセンター(SNEC)を用意し、生徒一人ひとりの特性に合わせた、個別支援・指導計画を、教員(ティーチング担当)に加えて、生徒本人、支援員(コーチング担当)、相談員(カウンセリング担当)が協力して作成し、それに沿ってオンラインで学んでいく体制を整えている。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p24

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p24

このように、ネットとリアルが融合した個別最適な「新しい対面型」の学びを、上述の高校のみならず、小中学でも設計することが望まれる。

ここでの柱の前提となる、EdTechの活用について、本研究会の座長代理であるデジタルハリウッド大学大学院 教授の佐藤昌宏氏より補足がなされた。

デジタルハリウッド大学大学院 教授 佐藤昌宏氏

デジタルハリウッド大学大学院 教授 佐藤昌宏氏

「デジタルテクノロジーの特徴として、データによって定量化され可視化され、分析できる状態にできる点が挙げられます。

これまで先生方による『職人の力』で成し遂げてきたことを、さらに見える化し科学することができるのではないか、と考えております。

これが、リアルな教室の補完になるのか、または代替になるのか。またはそれを上回るのか。色々と議論の余地はありますが、まずはオンラインとオフラインのハイブリッドであることが最良なのではないか、というステップ論を前提に進めております。」

第3の柱:新しい学習基盤づくり

これまで見てきた「学びのSTEAM化」と「学びの自立化・個別最適化」を実現するには、学習者中心のコンセプトを核にしながら、学校における子ども達の学習基盤の再構築が急務となる。

このような環境基盤の実現に向けた現状の課題とアクションについて説明された。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p12

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p12

1人1台のパソコン配布に向けて

Edtechを活用した学びへとシフトしていくには、1人1台のパソコンやタブレットが必要となるが、現在の政府による学校ICT環境の整備目標は「2022年までに3クラスに1クラス分」のパソコン配備目標に留まり、現状に至っては学校ICTインフラがあまりに貧弱なことが課題と言える。

「未来の教室」では、子ども達にとってパソコンが「新たな文房具」として認識され、常に使用し、高速大容量通信環境でのインターネット接続やクラウド上の作業が可能になるよう整備されるべきである。

またそれに向け、学校がそのような機器を低廉に調達できるような入札方法ガイドラインの策定や、LTE・5Gといったセルラー通信の活用検討、BYOD(持参)や寄附との組み合わせなど、様々な調達手段が検討されるべきだという。

特に通信については、一人ひとりが長尺の動画視聴をしても差し支えないような通信環境の整備が望まれるとされた。

学校BPRの試行と普及、そして部活動に縛られない放課後に向けて

多くの学校では、教師も子ども達も既存のことで手一杯であり、創造性を発揮するような余裕を持ち合わせていないのが現状と言える。

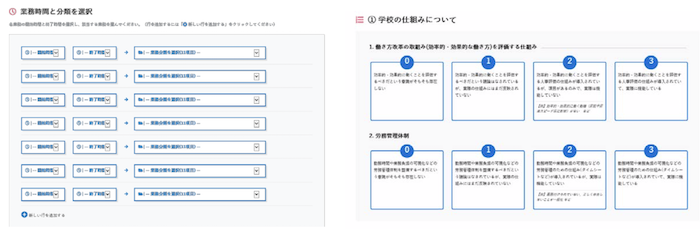

本提案では、まず多忙すぎる学校内の業務を、企業の業務改善に用いられるBPRの手法を用いて根本的に見直すことが提言された。

これに先駆け「未来の教室」実証事業では、BPRを用いた実態調査を9つの教育現場で実施し、個々の学校で異なる実態を把握することが行われた。業務改善が進まない要因として、前例を疑わない文化、教材や宿題の自前主義、子供のためなら残業も平気という空気、デジタル活用への不安など、様々な要因の復号結果であることが明確になったという。

今回の実証では事務局であるボストン・コンサルティング・グループが詳細にヒアリングを実施していったが、全ての学校で実施するのは難しいので、これらを教職員自らが抵抗感なく簡易に、そして無料で「自己診断」できるツールの整備が望まれる。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p14

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p14

また、教職員の働き方改革・少子化といった課題が表出する中で、部活動の価値も問われている。社会に求められる人材像が変容しつつある今日では、部活動もそのあり方を見直すべき時期が来ているとも言え、教職員に過度の負担を強いない形が展開されるべきであるされた。

教師自身がチェンジ・メイカーに!

ここまで見てきた「未来の教室」に向けた各要素を実現するためには、教師自身が前述のBPRの推進をはじめ、学校環境の改善を進めるチェンジ・メイカーであり、自らの追い求めるテーマを探求し続けるアクティブラーナーであり、子ども達の学びを助けるファシリテーターであることが必要となる。

「未来の教室」実証事業として、タクトピア株式会社が実施するアントレプレナーシップの要素を盛り込んだ「未来の先生」を目指す研修プログラムモデルの実践が行われた。教師が自分の勤務する学校の教育課程等の学習環境を改善するべく、起業家や企業人や他教師との議論を重ね、日々の自分のアクションや反省を報告し合い、互いに磨きをかけ続ける実践形式のプログラムだ。

出典:「未来の教室」ビジョン p18

出典:「未来の教室」ビジョン p18

今後こうしたプログラムを多数開発し、教員養成課程や教職課程に導入されることが望まれる。

さらに、学校の中だけではなく、産業界・研究機関・地域社会の教育参画のやり易くし、多様な人が学びの指導ができるよう、教員免許制度の見直しも必要となってくるだろう。またこれに併せて、企業側における兼業や副業といった働き方の柔軟化も求められる。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p15

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p15

このように双方の環境が整備されることで、全国の教育委員会や学校、そして民間教育との間で積極的な対話機会が創出され、それぞれの価値を認め合いながらの教育イノベーションが推進されていることが期待される。

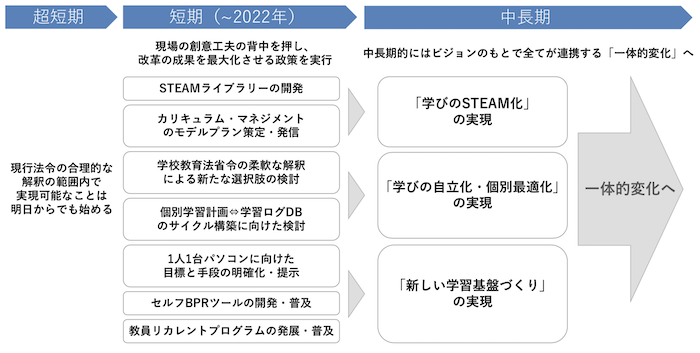

実現可能なことは明日からでも始める

最後に、今回発表された提言についてのスケジュールが提示された。

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p16

出典:「未来の教室」ビジョン(概要版) p16

「現行法令の合理的な解釈の範囲内で実現可能なことは明日からでも始める」ということが前提として明示され、その上で3年後の2022年までに「STEAMライブラリーの開発」や「1人1台パソコンに向けた目標と手段の明確化・提示」といった、改革の成果を最大化させる政策の実行が明言された。

そして中長期的には、ビジョンのもとで全てが連携する「一体的変化」を目指すとした。

プロジェクトを進めていく中での補足として、最後に、本研究会の事務局を担当しているボストン・コンサルティング・グループの丹羽恵久氏よりコメントがなされた。

ボストン・コンサルティング・グループ Partner & Managing Director 丹羽恵久氏

ボストン・コンサルティング・グループ Partner & Managing Director 丹羽恵久氏

「今回の研究会を通じて調査を進めていく中で、学校の先生は本当に大変だということがわかりました。世界でも有数の大変さであると言えるでしょう。

その中で感じたことが、大きく3つあります。

一つ目は、これは学校特有の問題ではないこと。我々は普段、企業のコンサルティングを行なっていますが、そこで感じている課題と構造的には同じと言えます。学校だけではなく、日本全体で考える必要がある課題であると言えます。

二つ目は、EdTechは学習者だけではなく、学校現場そのものにも使えるものが多いということ。

そして三つ目。現場の実態がどうなっているのかを、学校の中、そして保護者や社外の方にも共有されることが大事であり、一緒にどうするかを考えることが大切であると考えています。」

編集後記

日本は教育に問題がある、という意見をこれまでたくさん聞いてきましたが、具体的でサステナブルな案としてまとめられた今回の提言は、非常に大きな一歩であると感じます。

テクノロジーが発達した現代だからこそ、公教育領域でも、その恩恵を最大限に享受するべきです。

よくEdTechというと、既存の教室環境にICTを持ち込んで効率化する、というイメージを持たれる方が多いと思いますが、それはEdTechの表層的な活用方法にすぎません。

本来的には、今回の提言に盛り込まれているような、学校教育法省令の柔軟な解釈と新たな選択肢の提示含めた、広いレベルでの改善が期待できるものと言えます。

今回の第2次提言をベースに、改革の成果が最大化するような政策の実行へと繋がっていくことを期待したいと思います。