一人暮らし高齢者向け会話サービス「つながりプラス」をはじめ、親のための自分史作成サービス「親の雑誌™」、高齢者会話メソッドによるロボット・スマートスピーカー・チャットボット向け会話シナリオ開発など、相手とのコミュニケーションを軸に事業展開する株式会社こころみ。

まさにLove Techな事業ばかりである同社について、前編に引き続き、代表取締役社長 神山晃男(かみやまあきお)氏にお話を伺った。

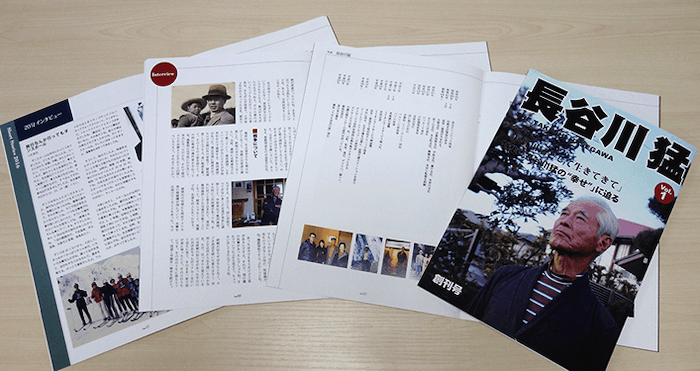

生きるエネルギーを引き出した「親の雑誌」

--親の雑誌って、コンセプトがとっても面白いですよね。どんな流れで事業化に至ったのでしょうか?

神山晃男(以下、神山氏):つながりプラスでの高齢者との会話では、単なる世間話だけでなく、趣味の話や自身の幼少期の体験など、普段話さないようなことを聞くことが多いんです。

その内容が非常に面白く、ご家族にとっても聞いたことがないようなストーリーがあるんですよね。そんな親御さんとのやりとりのレポートメールをご家族が楽しみにしているケースも多く、中にはそのレポートを毎回、印刷して大切に保管しているという声もあったくらいです。

これは切り離して別サービスとして展開した方が良いと考え、親の雑誌として展開することになりました。

--お一人おひとりのストーリーを雑誌として編集するのは非常に大変な作業だと思うのですが、どのようなオペレーションなのでしょうか?

神山氏:実は、ある程度フォーマットを標準化しています。

もちろんそれぞれストーリーは異なるのですが、年表のページなど、誌面構成の大枠は決まっており、それに合わせる形でインタビューを実施し、お客様にご用意いただいたお写真を配置していく作業となります。

--それならばオペレーションも標準化できますね。インタビューはどなたが実施されるのですか?

神山氏:弊社の専門スタッフです。つながりプラスで電話対応している者が、別部隊としてインタビューに伺うこともあります。

弊社の傾聴メソッドに則って丁寧にインタビューしていくので、最初は口数が少ない方でも、最後の方には積極的にお話しいただけています。

--これまでで特に印象的だった親御さんはいらっしゃいますか?

神山氏:みなさん非常に面白いストーリーでどなたも印象的なのですが、中でも、ベッドで寝たきりで「あと1週間程度」と言われていた男性が記憶に残っていますね。

ガンを患っていて立つのもままならない状態だったのですが、インタビューが終わる頃には見るからに元気になられていて、玄関までお見送りにいらっしゃったくらいでした。その後3ヶ月ほども元気でいらっしゃったというお話を、後にご家族から伺いました。

70代後半の方だったのですが、話すことで生きるエネルギーが引き出されたという、私たちにとっても非常に嬉しいご報告でした。

自己認識が高まって、最終的にはナンパする方も

--すごいエピソードですね。つながりプラスでも、そのような変化のエピソードはありそうですね。

神山氏:いっぱいありますよ。

例えば、もともとあまり電話口でお話をしてくれない高齢者がいらっしゃったのですが、時間とともに少しずつ自分からお話をしてくれるようになっていき、外出も増えて、しまいには花屋さんに行って店員の方とお話しし、仲良くなってそのまま焼肉に行ってきたなんていう凄いエピソードもありました。

他にも、つながりプラスでの電話を通じて、英会話教室に通いだしたというご報告も頂いたりしています。

--焼肉店はすごいですね!要は、ナンパしたということですよね。

神山氏:そうなんです(笑)

よく世間では「孤独はいけない」という論調があるのですが、孤独自体が問題というよりかは、孤独で孤立することで「承認欲求が満たされなくなること」「自己認識が低くなってしまうこと」が問題だと捉えています。

内閣府のデータなのですが、一人暮らし高齢者の中でも4割程度の方は、毎日会話できていません(出典元:平成21年内閣府「高齢者の生活実態に関する調査」結果、一人暮らし世帯の人は会話が少ない人が多く、会話が「2~3日に1回」以下と回答した男性は41.2%、女性は32.4%)。

人と話をしていないので、自己認識が低くなっていき、自分はダメなんだと思うようになって、生きる力がなくなっていくんです。

話すことで承認欲求を満たせますし、自分はこれでいいんだ!という自己認識も向上するんですよね。

ナンパなんて、自己認識が高くないとしませんから。いかに会話が承認欲求を満たすのに有効かが、事業を通じてよくわかります。

--最近、キレる高齢者の話題も多くなっていますが、あのようなケースはどうなのでしょうか?

神山氏:そのケースも自己認識が低いからこその問題です。満たされていないから自ら他者との間に壁を作り、保身のために怒るんです。

そういう方にも、弊社の傾聴メソッドは有効です。

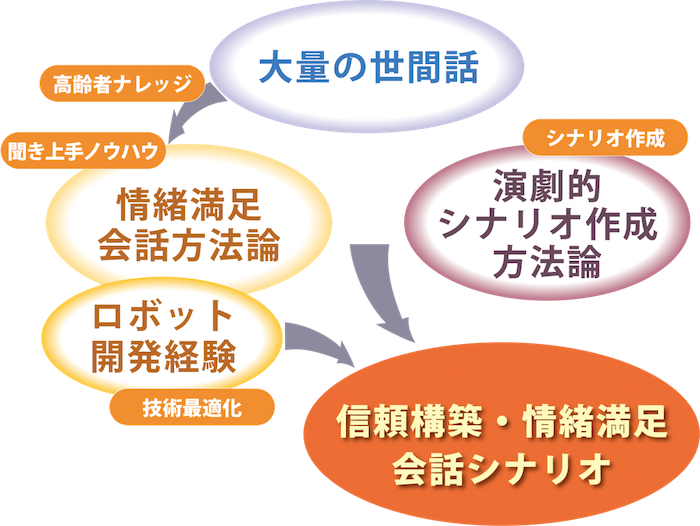

2,000時間を超える世間話データを活用したシナリオ作成

--これまで見てきたtoC向けのサービスの他に、「高齢者会話メソッド」という貴社独自のシナリオ作成サービスも、非常に面白いですね。

神山氏:有難うございます。これまでのコンシューマ向け(つながりプラスや親の雑誌)の事業を通じて、合計2,000時間を超える高齢者との会話データがあります。ざっくりと1,000人以上の方との会話データですね。

これらの「世間話」音声を文字データとして書き起こし、独自に学習させたエンジンを使って作成する、ルールベースの会話シナリオです。

具体的には、チャットボットやコミュニケーションロボットなど、人との会話が鍵を握るプロダクトに対して提供するサービスです。

私自身、先ほど(前編で)お伝えした通り演劇をかじっていたことがあるので、このシナリオプロデュースには、劇作家や役者、プロの脚本家などの知見を取り込んでディレクションするようにしています。

--2,000時間ってすごいですね!実際に例えばコミュニケーションロボットに実装する場合、どんなことがポイントになるのでしょうか?

神山氏:例えば人工知能を搭載したチャットボットやコミュニケーションロボットは、人々からの期待値が非常に高いんです。でも実際のところは、まだまだ技術的にスムーズな会話とまではいきません。結果、実際に会話してみるとがっかりすることが多くなってしまいます。

そこで私たちがポイントとしているのは、「期待値を下げる」ことです。あえて最初から頼りないキャラクターにすることで、まあいっか、となるわけです。期待値コントロールですね。

--なるほど。先日発表されたロボホンの事業もこのような思想でしょうか?

神山氏:そうですね。

ロボホンが利用者にインタビューし、ロボホンとの会話を通じて自分史「足あとノート」を完成させていくというサービスなのですが、例えば「初恋はいつですか?」という質問を人間がすると答えにくいですが、ロボットに対してだったら素直に答えることができる。

そんなロボットの特性と、親の雑誌でのインタビューノウハウを組み合わせて、会話パターンを設計しています。

ロボットへの期待値をもっと下げるべき

--ロボットとの会話含めたコミュニケーションについて、それぞれ得意・不得意はどのようにお考えでしょうか?

神山氏:まず大前提として先ほどもお伝えした通り、ロボットって期待値が非常に高いんですよ。

例えば会話でいうと、多くの人が無意識のうちに、最も話が上手な人とロボットを比較しているところがあります。その2者を比較するので、ロボットってまだまだじゃんってなっていると感じています。

少し視点を下げてみてみると、ロボホンは毎朝必ず「おはよう」と言えますよね。でも、毎朝「おはよう」と言えない人は沢山います。

人間が勝つ・負けるという話ではなく、ロボットは毎朝「おはよう」を言ってくれるので、そこに癒されることはあるよね、と思っています。

--なるほど。逆にロボットではなく、人間だからこその要素って何だとお考えですか?

神山氏:「この情報は人間発である」という前提は、当面リプレイスされないと思っています。

例えば通販サイトが過去の購買ビッグデータからはじき出したリコメンドの書籍と、親しい友人が勧めてきた書籍。どっちを選ぶかと言われると、親しい友人が勧めてきた書籍を取ると思うんです。

人間が人間と共感したいという欲求の強力さは、まだまだ健在だなと思います。

--有難うございます。最後に、今後の貴社の目標やビジョンについて教えてください。

神山氏:最初にもお伝えしましたが、私たちの軸はあくまで「聞き上手」です。

アナログ・デジタル問わず、ここはブレずに事業展開していきたいと考えています。

今はまだ言えませんが、高齢者とのコミュニケーションの中で、新たな事業も仕込み中です。

また発表できる形になったらお伝えしますので、楽しみにしていてください!

前編・中編では、株式会社こころみの事業内容と思いについて、代表自ら詳しくお話いただいた。最後の後編では、実際につながりプラスでのコミュニケーターや、親の雑誌のインタビュワーとして活躍される方に、現場でのお話を伺う。

[clink url=”https://lovetech-media.com/interview/cocolomi20190215/”]

本記事のインタビュイー

神山晃男(かみやま あきお)

株式会社こころみ 代表取締役社長

1978年5月12日生まれ 長野県伊那市出身

慶應義塾大学法学部政治学科卒業

・十年間、投資ファンドのアドバンテッジパートナーズに勤務。コメダ珈琲店、ウイングアーク1st等を担当。

・2013年6月に株式会社こころみを設立、2014年2月には高齢者向け会話型見守りサービス「つながりプラス」を開始。「コミュニケーション」と「高齢者マーケティング」の専門家として数々のセミナーや勉強会に出演中。

・2014年10月より「日常会話形式による認知症スクリーニング法の開発と医療介護連携(代表研究者:佐藤眞一大阪大学大学院教授)」の共同研究者に就任。

・2014年11月より「介護のほんねニュース」公認パートナーとして、超高齢社会問題やコミュニケーションに関する記事の寄稿を開始。

・株式会社テレノイドケア顧問

Twitterアカウントは、@akiokamiyama