2019年2月7日、新たなる家事支援サービスが発表された。

その名も「ugo(ユーゴー)」。ロボットとヒトが協働して家事支援するという、新しい仕組みだという。

家事支援といえば、ここ2〜3年で一般的に浸透してきた”家事代行”をイメージする方も多いだろう。共働き世帯が増加し、毎日の家事への時間を割けない家庭が多くなってきたからこそのニーズとして、現在その事業者数は600社を超えるとも言われている。

ロボットと人が協働する家事支援サービスとは一体どんなものなのか。Love Tech Mediaでは、「ugo」を開発・提供するMira Robotics株式会社の製品発表会に伺った。

ugoによる洗濯のデモ

ugoは、ロボットを人が遠隔操作することで、これまで家事支援サービス普及の障壁となっていた心理的ハードルやコストといった問題を解決し、今後増え続けると予想される共働き世帯や高齢者世帯に気楽に利用してもらえるサービスを目指している。

まずはデモの様子をご覧いただきたい。

今回は洗濯物を洗濯機から出し、物干し竿にかけて、最後に乾いた洗濯物をたたむ作業を行った。

いかがだろうか。思った以上に細かい作業もできるようだ。

特に洗濯物をたたむという作業は、非常に細かいものの、ugoにかかればロボットでも可能となる。

ちなみに今回はデモなので有線コードで繋げて動作しているが、実際の製品版では、無線で通信し、最大4時間はバッテリー稼働するものだという。

他人が家に入ってくる家事代行の心理的課題を解決

Mira Robotics株式会社 代表取締役CEOの松井健氏

Mira Robotics株式会社 代表取締役CEOの松井健氏

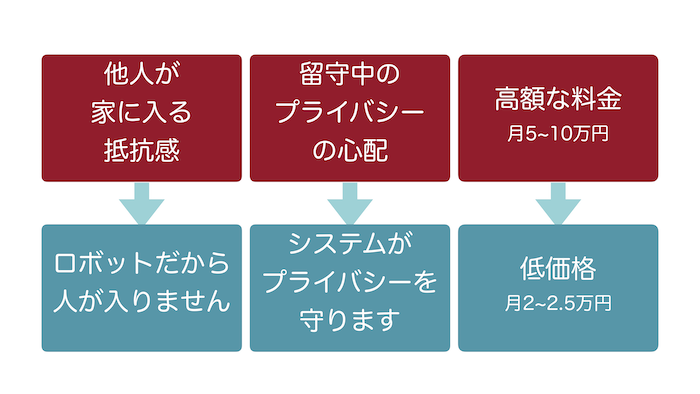

家事代行サービスで良いのではないかという意見があるかもしれないが、Mira Robotics株式会社 代表取締役CEOの松井健氏によると、これまでの家事代行をはじめとする家事支援サービスには、以下3つの課題があるという。

- 他人が家に入る抵抗感

- 留守中のプライバシーの心配

- 高額な料金

心理的な課題として、そもそも見知らぬ第三者が自宅に入る抵抗感は誰しもが感じるところだろう。また、留守中に見られたくないものを見られてしまったり、入って欲しくない部屋に侵入されるかもしれない、という心配も発生してしまう。もちろん、人が実際に自宅に伺って対応するので、人件費や交通費なども含め、費用としてはどうしても高額になってしまう。

その点、ugoを使うとこれらの課題が解決する。

人ではなくロボットなので、他人は家に入ってこない。

また、自宅内の行動範囲を制御することができるので、システムを通じて自宅内のプライバシーを守ってくれる。

さらにロボットの「目」となるカメラには、独自のフィルターが実装されており、例えば下着のようなものでもその「形状」だけを認識できるようになっている。つまり、どんな下着なのかを遠隔操作者が細かく確認することはできないわけだ。また、書類のような紙に印刷された文字についても、見えないように処理されるという。

価格についても、月に2〜2.5万円という、これまでの家事支援サービスよりも低い価格帯で提供される。これは、交通費がかからない上に、遠隔操作オペレーターが複数台を並行して運用できるという、遠隔操作による家事支援ならではのメリットによるものだ。

遠隔でダンスを踊ることも可能

ugoの細かい仕様もチェックする。ugoは2本のアームを持ち、高さ調節にも対応している。通常は約110 cmの身長で、最長で約180 cmほどにまで高さが伸びるという。

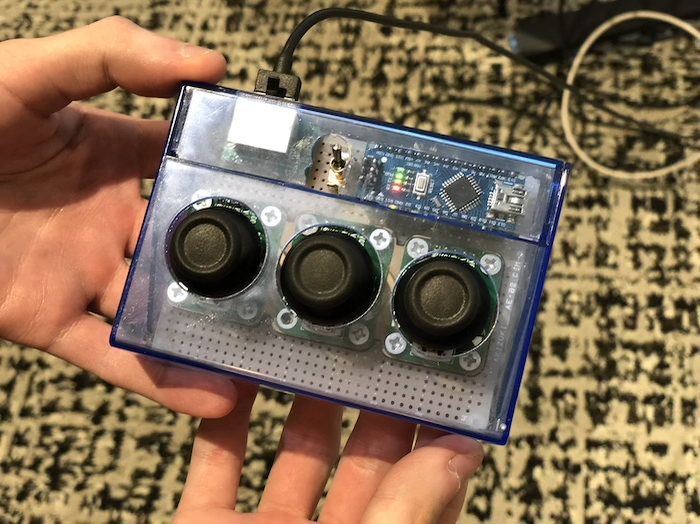

高さの制御含めた移動のオペレーションは、こちらのコントローラで実施するという。それぞれ、上下・左右・胴体の回転を制御している。

細かいアーム動作に関するオペレーションについてはこちら。

当初はVRヘッドセットでの遠隔操作も検討したが、現状はコスト的に高くなってしまい、安価に家事支援できるというコンセプトの実現が難しくなってしまうので、最終的にデスクトップパソコンで操作できる仕組みにしたという。とはいえ、マウスで操作するには複雑すぎる動作なので、独自のリモコンを開発し、手元の操作とロボットの動作をシンクロさせるようにしている。

実際にどこまで動作を再現できるものか、ロボットアームを操作していただいた様子がこちらである。

細かい腕の動作もいい感じで再現できていることがお分かりだろう。あえて動作のスピードに制限をかけているとのことで、実際はある程度激しいダンスのような動きも可能だという。

ちなみに、現状でロボットアームが持てるものは1〜2kg 程度まで。濡れたバスタオルが約500g なので、洗濯をする分には十分な耐性だろう。

重さは現時点では約72 kgであるが、今後の量産体制までには、30〜40 kgを目標に軽量化していくという。

足元はタイヤ駆動なので、階段などの段差は現時点では対応できない。開発段階で「クモ型」の足元の仕様も検討したというが、コストパフォーマンスに鑑みて、まずはマンションなどの自宅内段差の少ない場所での提供を想定してこのような仕様になった。

ちなみにベランダなどのちょっとした段差であれば、ロボットが移動可能なようにスロープを付属品として提供してくれるので、それを利用してほしいとのこと。

2020年の本格稼働に向けて

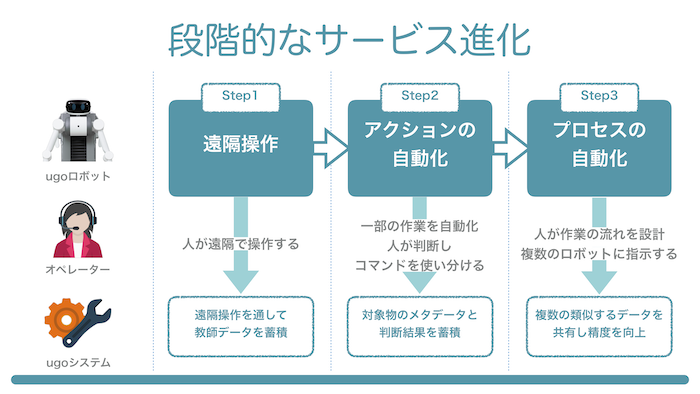

ugoは今後、3ステップで成長していく予定だ。

第一段階ではこれまで見ていただいた通り、遠隔操作を通じて多くの家事をこなしていく。想定しているメインの家事は洗濯であるが、その他にもペットの世話や窓・風呂の掃除など、できることを順次増やしていくという。この段階でまず、遠隔操作を通じた様々な家事動作を、教師データとして蓄積していくという。

次に第二段階では、それらの教師データを通じて一部の作業を自動化し、人の判断と並行してロボットが動くようにする。ここでは対象物のメタデータと人の判断結果について、データとして蓄積していく。

そして最後の第三段階では、一連のプロセスを自動化するという。人が作業の流れを設計し、それに対して複数のロボットに指示を出すという。ここまでくると、家事支援の領域において、人がやらなくても良い単純作業について、オペレーター含めて人の手をほとんど介さずに実施できるということだろう。素晴らしい世界だ。

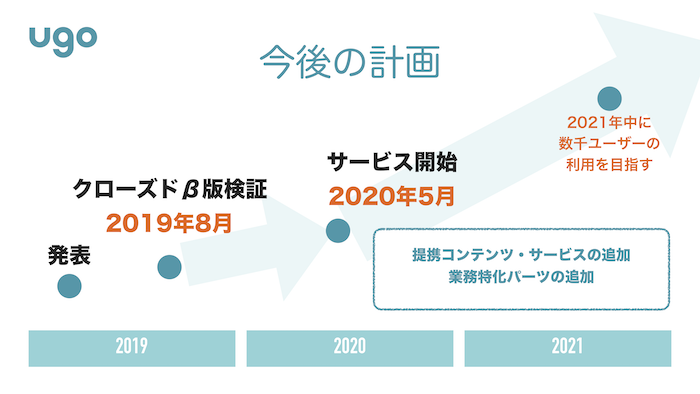

本日発表されたugoはまず、今年8月にクローズドβ版の検証を開始する。1ユーザーあたり数日間ugoを利用してもらい、そこでのフィードバックを、2020年5月に予定している本格稼働の製品版に反映するという。

家事支援サービスの市場規模は、2017年時点では約906億円であるが、諸々の課題を解決することによる2025年時点の将来市場規模は約2,176億円にものぼるという試算だ。

「まいにち ありがとう」と言われるロボットを目指して

最後に、当日の発表会でお話しされた、それぞれ専門家、業務提携先、そして代表のコメントをご紹介する。

伊達央氏(筑波大学 システム情報系 准教授)

「私たちは自律で動くロボットの研究をしているのですが、研究室の中だけでなく、実際の歩道などの”リアルワールド”での実験を進めています。そうすることで、研究室の中だけでは想像できない、そして人間が普段の生活でなかなか認知できないリアルなロボットの課題を知ることができるからです。

家事という指先を器用に扱う作業のロボット支援についてはまだまだ発展途上の中、今回のugoのように遠隔操作で実施するというのは、非常に良い考えだと思います。

人が上手な判断・認識で家事を、本物の家事現場で行う。またこれによってデータが蓄積されていき、少しずつ自動化が進んでいく。まさにリアルワールドでの検証の進め方という点で、非常に可能性を感じます。」

森本宏一氏(株式会社パソナグループ 副社長)

「人生100年時代と言われるライフシフトの時代。弊社は全国に人材プラットフォームがありますが、人不足や物理的な距離によるサービス提供の難しさを日々感じています。

そんな中、人とロボティクスを通じて『新しいワークスタイル』『新しいサービス』を提供したいと考え、今回Mira Robotics社との事業提携に至りました。

ロボティクスの力を借りて、一つでも多くの家庭にサービスを提供して参りたいと考えております。」

松井健氏(Mira Robotics株式会社 代表取締役社長)

「私たちが目指したのは『まいにち ありがとう』と言われるロボットです。多くの方が家事から解放されることで、これまでできなかったことに挑戦したり、身軽になった生活がやってきます。

まずはβ版の提供開始に向け、ユーザーを募集しておりますので、ご興味のある方は是非、お申し込みください。」

・実施期間:2019年8月(予定)

・1ユーザーあたりのご利用期間:数日間

・募集数:数組〜数十組のご家庭

・対象:東京、埼玉、神奈川、千葉のマンションにお住いの方で、ご家庭内に無線LANがある方

・募集方法:ugoのWebサイト上

編集後記

日本は圧倒的に家事にかける時間を割いてしまっている国だという調査があるほど、日々の家事負担は大きなものです。

家事の負担が大きいことにより、本来やるべきこと、やりたいことの時間がどんどん減っている方も多いのではないでしょうか。

今回のugoを通じて、多くの家庭における家事負担が減少し、人がやるべきことに時間を割ける未来がきてほしいものです。

まさにLove Techなサービスですね。

2020年の本格稼働に向けて、引き続き注目しております。

Mira Robotics株式会社の皆様