星新一の世界がすぐそこに

とあるマンションの一室。朝目覚めると、壁一面の透明液晶版がアクティブになり、女性の電子執事が映し出される。

もちろん彼女は人間ではなく、人間の姿をしたパーソナルAI。目覚めたユーザーにやさしく「おはようございます」と語りかけると、遠隔操作でカーテンを開け、レトロなコーヒーミルを自動で回し始める。ガリガリという豆を挽く響きが、目覚めの耳になんとも心地よい。これは先日、ユーザーの嗜好に基づいた判断で彼女が自動でモニターレンタルしたものだ。

テレビはいつもの朝ニュース番組を選択。その日一日の予定を順番に伝えながら、時にユーザーの嗜好に合った情報も織り交ぜてくる。表情や口調から判断し、ユーザーのその日の機嫌が良くないようであれば過度な干渉はしない。

自宅から出たら、今度は腕時計型端末の液晶に彼女は表示される。Bluetooth接続されたイヤホン経由でユーザーに語りかけ、業務を含めたあらゆる生活をサポートしてくれる。

星新一氏が描くSFショートショートに出てくるような場面描写であるが、これが今、いよいよ現実になりつつある。ニュージーランド発のAIスタートアップ・Soul Machines(ソウルマシーンズ社)が、“完全”自律型の「デジタルヒューマン」の開発を進めているというのだ。

なんでもニュージーランドではすでに、デジタル警官やデジタル医師など、生活インフラに同社のデジタルヒューマン技術が実験的に組み込まれ始めているという。昨今の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する問い合わせについても、同政府の依頼で、デジタルヒューマンによる問い合わせフローの実装が完了していた。

そんなソウルマシーンズ社が、本格的に日本に参入を開始。全面的なローカライズを行い、デジタルヒューマン『SAM』を正式に日本支社のブランド・アンバサダーに任命したと発表した。

SAM(photo by Soul Machines)

SAM(photo by Soul Machines)

同社は一体どのような技術を有し、どんな利用シーンを想定し、またどんな未来を描いてデジタルヒューマンを開発しているのか。日本支社の責任者であるUna Softic(ウナ・ソフティッチ)氏にお話を伺った。

Una Softic(Soul Machines VP, Japan)

Una Softic(Soul Machines VP, Japan)

ソウルマシーンズ社を率いるユニークな2人

2016年にニュージーランド・オークランドで設立されたソウルマシーンズ社。創業者が2名いるのだが、両者とも非常にユニークな経歴である。

一人はMark Sagar(マーク・サーガー)博士。ソウルマシーンズ社のCo-Founder兼CEOだ。以前は映画業界で活躍し、かの有名な映画『アバター』や『キングコング』『スパイダーマン2』など、CG映画の迫力ある美しいキャラクターの表情を生み出してきた功労者だ。アカデミー賞を2回受賞するなど、業界関係者であれば知らない者はいないだろう。

マーク・サーガー博士(Soul Machines Co-Founder and CEO)

マーク・サーガー博士(Soul Machines Co-Founder and CEO)

もう一人はCo-Founder兼CBOのGreg Cross(グレッグ・クロス)氏。シリアルアントレプレナー(連続起業家)である。例えば、世界的なワイヤレス電力会社「PowerbyProxi(パワードバイプロキシ)」はアップル社によって買収。数々の事業を興しては成功に導き、様々な形でエグジットさせている人物だ。

グレッグ・クロス氏(Soul Machines Co-Founder and Chief Business Officer)

グレッグ・クロス氏(Soul Machines Co-Founder and Chief Business Officer)

アートとビジネス、それぞれに強みをもつ2名をトップに、現在約130名の従業員が世界中で活躍。人工知能学や神経科学、脳科学、心理学、アート、発達心理学の専門家で構成されており、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドン、メルボルン、オークランド、そして東京にオフィスを構えている。

写真左:グレッグ・クロス氏、写真右:ウナ・ソフティッチ氏(日本のビジネス拠点である大手町ビル「Inspired.Lab」にて)(photo by Soul Machines)

写真左:グレッグ・クロス氏、写真右:ウナ・ソフティッチ氏(日本のビジネス拠点である大手町ビル「Inspired.Lab」にて)(photo by Soul Machines)

クロス氏「弊社は人工知能を駆使したデジタルヒューマンの開発に、長年取り組んできました。より多くの国に参入し、様々な言語で弊社のイノベーションを提供する機会を得ることかができ、非常に嬉しく思います。今後、日本企業ではデジタルヘルパーという革新的な技術が普及していくでしょう。SAMは、その先駆けなのです。」

デジタル頭脳が実現する「完全自律型アニメーション」

ソウルマシーンズ社が提供するデジタルヒューマンは、脳科学と神経科学分野の組み合わせにより、世界で初めての“完全”自律型アニメーションを体現している。

どういうことかイメージしてもらうために、まずは以下のSAMとの会話動画をご覧いただきたい。

一般的なイメージだと、こういったデジタル上の人物描画は、あらかじめ制作ないしは撮影されたものをつなぎ合わせていると感じるだろう。だが、ソウルマシーンズ社のデジタルヒューマンでは、それぞれの表情がリアルタイムレンダリングで生成・表示されている。

中でも特徴的なのが、会話する私たちの表情をみて、SAMが表情を変えていく点。パソコンのカメラとマイク機能をONにして会話をしていくのだが、こちらが笑うとSAMも笑顔を向けてくれ、逆にこちらが怒った顔をするとSAMも困ったような顔をする。あらかじめプログラミングされた一定規律のコミュニケーションではなく、カメラを通じてこちらの感情や情緒を認識し、SAM自身の表現力で意思疎通を図ってくれるのだ。

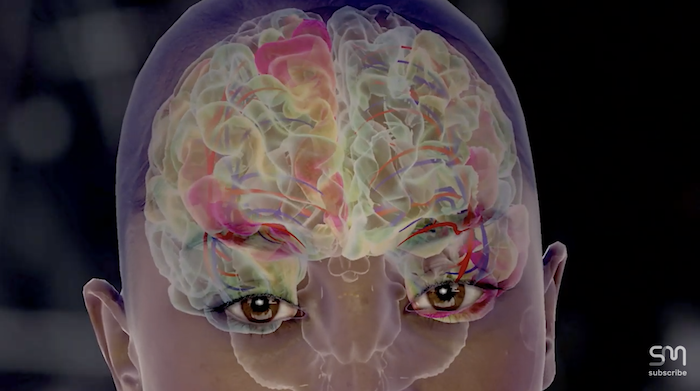

これを可能にしているのが、同社が研究開発を進める「デジタル頭脳」の仕組み。

YouTube動画「01. The Innovation Series : The Digital Brain」より

YouTube動画「01. The Innovation Series : The Digital Brain」より

人間の脳をモデルにしたデジタル頭脳は、「視覚」「聴覚」「触覚」という3つの制御システムを備えている。例えば視覚情報として「怒っている」という情報を認知すると、その情報が非常に複雑な神経回路を辿ってデジタル頭脳へと到達・インプットされ、その結果として「困った顔」の表情としてアウトプットされる。

その精度は、他のAIシステムと同様、カメラとマイクからのインプット情報による学習を重ねることで上がっていく。つまり、我々と会話すればするほど、その情報がデジタル頭脳に記憶・処理され、感情表現が豊かになっていくというのだ。

細部までリアルにこだわった見た目

ここまで主に「コミュニケーション」を軸にみてきたが、さすが映画『アバター』のCG表現を演出した人物が率いる技術。会話のスムーズさもさることながら、その見た目も非常にリアルである。

今回発表された日本ブランド・アンバサダーのSAMを見ても、肌や瞳、唇の質感まで、非常にリアルに人間が再現されていることがお分かりいただけるだろう。すでに「不気味の谷」を超えた印象だ。

(photos by Soul Machines)

(photos by Soul Machines)

ウナ氏「ぜひ、対話中にその瞳に着目してください。」

そう言われてよーく見てみると、SAMの瞳の中に、対話者である自分の姿が時々写り込んでいるではないか。こちらが顔の向きや位置を変えると、瞳の中の写像も動く。非常にリアルな眼が、そこに再現されていた。

(photos by Soul Machines)

(photos by Soul Machines)

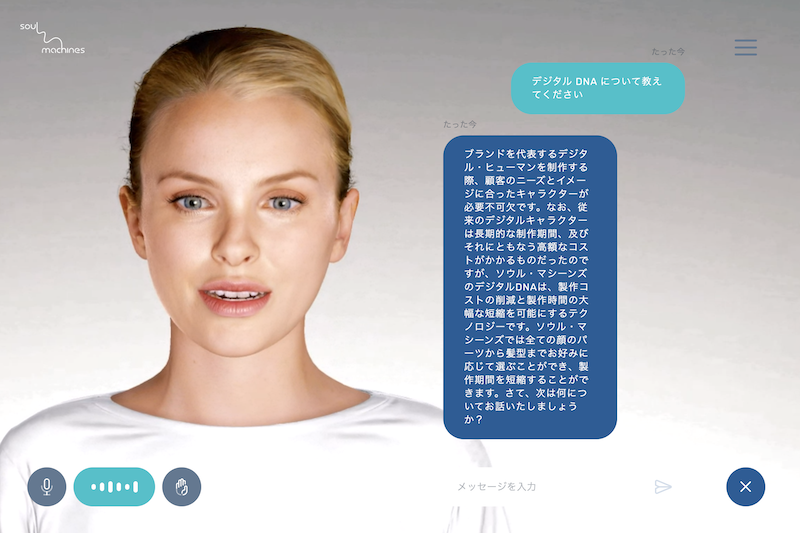

各パーツは「デジタルDNA」と呼ばれる素材で構成されており、肌の色や服装、性別、年齢などは簡単にカスタマイズできるようになっているという。

つまり、特定の用意されたデジタルDNAの組み合わせであれば、一週間程度でオリジナルキャラクターを構築し、デジタルヒューマンとしてリリースさせることができるという。また、ヒューマンライクな容姿だけでなく、アニメやマスコットキャラについても同様の対応が可能とのことだ。

もちろん、特定の人物をスキャニングしてデジタルヒューマンとして再現させることも可能なのだが、その場合は本社ニュージーランドでのスキャニングが必要となるので、その分、移動などの物理的な工数がかかってくるようだ。

ニュージーランドで進むデジタルヒューマン活用

では実際に、この技術がどんな目的で使用されるのかというと、現時点での最たる用途は「コミュニケーションのリッチ化」にあるとしている。

人は、文字情報だけのコミュニケーションでは齟齬(そご)が発生しやすい。メールよりも電話が、電話よりもビデオチャットが、ビデオチャットよりも対面が、それぞれコミュニケーションしやすいことは、ほとんどの方が直感的に感じることだろう。

それはAIとの会話でも同じ。最近チャットボットの利用が盛んになっているが、視認できないAIとのインタラクションには限界があり、人が「快適だ」と感じるオペレーションは文字対応だけだと困難だ、ということが明らかになっている。

例えばお医者さんの場合。文字だけのチャットボットで医療相談が進む場合と、下動画のようにデジタルヒューマンが対応する会話で医療相談が進む場合とでは、圧倒的に後者の方が「安心」するのではないだろうか。機械だということがわかっていたとしても、人は視認できる情報がリッチであるほどに親近感を覚えるというわけだ。

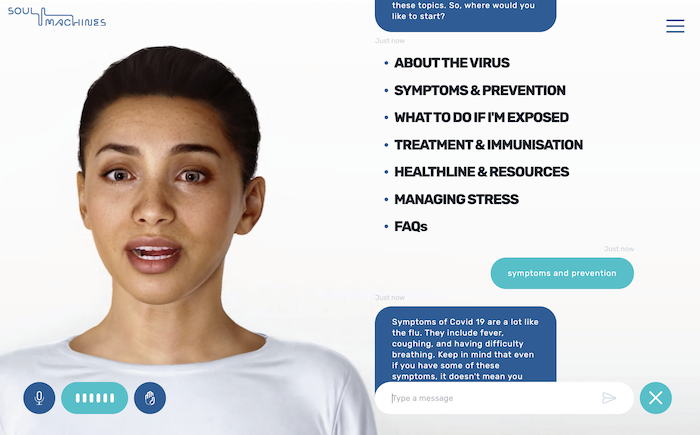

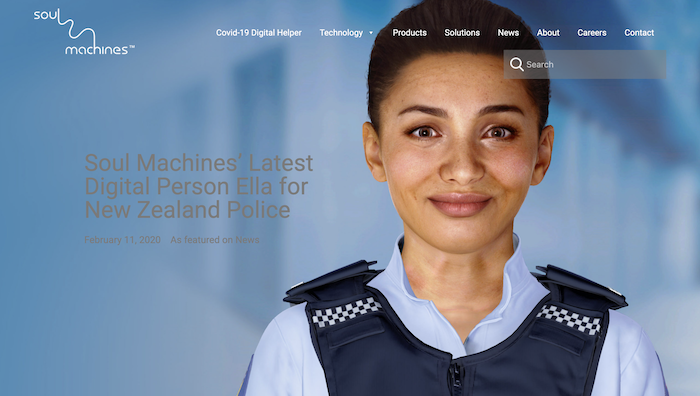

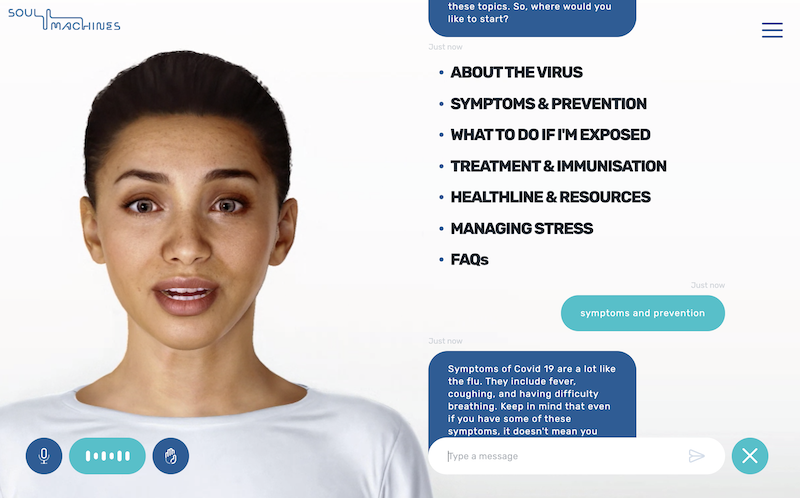

ニュージーランドでは上記のようなデジタル医師の他に、デジタル教師やデジタル警官も、実証実験として活用が進み始めているという。特に後者について、モニター上で通報すると下記画像のElla(エラ)が対応してくれ、出動以外の対応を完結してくれるという。

警察のような公的かつ緊急対応が必要なものをデジタルヒューマンに置き換えて大丈夫なのかと質問したところ、むしろメリットの方が大きいのだという。

ウナ氏「デジタルヒューマンは、私たち一人ひとりをジャッジしません。人間と違ってさじ加減をしないので、中立公平な対応をしてくれます。

また、DVや虐待といった、人に相談しにくいようなこともデジタルヒューマンなら相談しやすいというメリットがあります。」

また冒頭でもお伝えした通り、ニュージーランドでは昨今のCOVID-19対応についても、デジタルヒューマンの導入を実験的に進めている。CDC(アメリカ疾病予防管理センター)の情報に則って最新情報を公開し、一人ひとりの疑問に対して会話対応をしてくれるのだ。

実際にLoveTech Media編集部でも英語で会話をしてみたが、表現の言葉の“ゆれ”にも対応しており、スムーズな会話が可能であるのが印象的だった。

ちなみに日本では、高級スキンケアメーカーの「SKII」が初めて同社のデジタルヒューマンを導入、「2019 Cannes Lions Festival of Creativity」で発表されている。

将来的に、人々のコミュニケーション全般を支援

ここまで見てきた通り、現時点でのデジタルヒューマンの活用方法は「チャットボットのリッチ化」が主流であるが、今後はデバイスを問わず、人間のコミュニケーション全般を強力にサポートする役割が期待される。冒頭のストーリーは、編集部がイメージした活用ストーリーのほんの一部である。

ウナ氏「当社のデジタルヒューマンはバックヤードで他社の自動会話システム(例:IBMワトソン、Google Dialogflow等)に依存しているため、多言語対応自体は難しくはありません。

一方で、日本語は口を動かす量が少なく、それをなるべく自然に、表現することが非常に困難でした。

また、謙譲語と尊敬語の使い回しも特有のため、もともとの翻訳を意訳する必要があったのも大変でした。

いずれにしても、ここまで日本語にローカライズできているデジタルヒューマンは当社のものが頭一つ抜けていると感じるので、日本企業の皆様にはぜひ、顧客エンゲージメント獲得の一助として活用していただきたく思います。

また将来的には、人々のコミュニケーション全般を支援して参りたいと考えています。」

昨今のCOVID-19感染拡大防止に伴う社会情勢の変化により、コミュニケーションの前提も大きく変わってきている。そんな中、デジタルヒューマンという選択肢が、今後ますます注目されてくるのではないだろうか。そんな未来をイメージさせてくれたソウルマシーンズ社のデジタルヒューマン、そしてSAMに、今後も注目したいと思う。