記事の要点

・横浜で活動するデザイナー・エンジニアのイワモトユウ氏らが、音楽ストリーミングサービス「Spotify」の音楽の楽しみ方を広げるiOSアプリ「Chooning(チューニング)」をリリース。

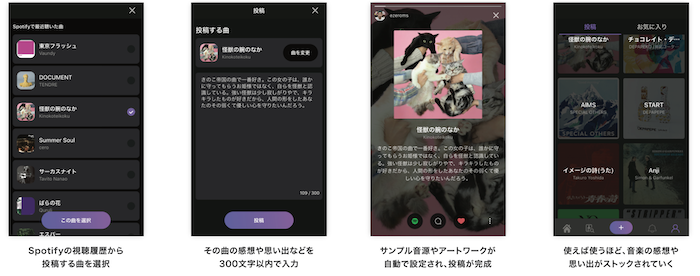

・Chooningは、Spotifyで聴いた曲について感想や思い出などを入力し、友達にシェアするためのiOSアプリ。シェアした投稿には曲名やアーティスト情報が表示されるほか、30秒のサンプル音源を試聴でき、投稿を読む人は音楽を聴きながら書き込みを読むことができる。

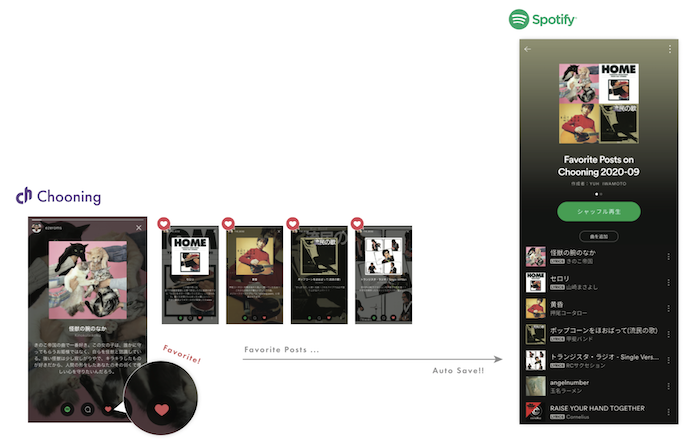

・Chooningでお気に入りに加えた投稿の曲は、Spotifyに送られて、自動的にプレイリストが生成される。

LoveTechポイント

「音楽と向き合う場所」。これがChooningのコンセプトであり、目指す世界観とのことです。

あらゆる楽曲に低コストでアプローチできる時代だからこそ、思わぬ楽曲とのセレンディピティ創出に長けたSpotifyの良さを生かしつつ、ひとつの曲との関係深度を深めるという設計思想が、LoveTechだと感じます。

編集部コメント

世の中には様々な音楽アプリがある。Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC、AWA etc…。アカウント登録して決済手段を指定すれば、あとは膨大な音楽リストの中から好きなものだけをストリーミングで聴くことができる。もちろん、一曲ずつの購入を楽しむことも可能だ。

1979年にウォークマンが誕生して以来、テクノロジーやデバイスの発達に伴って音楽のポータブル化は日々進化を続けており、私たちは膨大な数の楽曲に対して、低コストで瞬時に出会える環境に恵まれ続けている。

だが、その手軽さの一方で、一つひとつの音楽との“結びつき”を得るのが難しく、また実感しにくくなっているのも確かだ。

かつてCDメディアが全盛だった頃、人々は「自分のとっての貴重な1枚」を求めて店頭に赴き、お気に入りのアーティストが紡ぐ新作のパッケージ感を、手で触れて楽しんだものである。娯楽として一定の手間はかかっていたが、今のように音楽がインスタントに大量消費されるのではなく、時には店員との会話を楽しみ、時には店内をうろうろしてジャケ買いへのセレンディピティを求めていた。それはそれで良い時代だったと言える。

そんな、楽曲への愛情にフォーカスし、音楽と向き合う時間へと再帰する試みが始まった。

その名も「Chooning(チューニング)」。

Spotifyとの連携を前提に組まれたサービスで、Spotifyで聴いた曲について、感想や思い出などを入力し、友達にシェアできるスマホアプリである。

シェアした投稿には曲名やアーティスト情報だけでなく、30秒のサンプル音源が自動で設定される。このため、投稿を読む人は、実際にその音楽を聴きながら投稿文を読むことができる。

また、ユーザーたちはSpotifyで聴いた曲に対して、感想(レビュー)や思い出(エピソード)を投稿をしたり、他の人の投稿にコメントをすることができるので、それを起因としてコミュニケーションを楽しむことも可能だ。

さらに、Chooningで投稿を「お気に入り」にすると、その投稿曲は自動的に連携している自分のSpotifyアカウントに送られ、自動的に月ごとのプレイリストが生成される。つまり、Chooningの利用体験が、そのままSpotifyにもストックされていくという仕組みだ。

このように音楽の視聴体験が豊かになる仕組みが用意されており、ユーザーにとっては、人を媒介として音楽に出会ったり、音楽を媒介として人と出会うことができる。投稿を一覧することで、他アカウントの音楽視聴遍歴や趣味趣向を深く知ることができるというわけだ。

またアーティストとしては、自分たちの楽曲に対する思いや制作秘話などを投稿でき、ファンとの交流チャネルとして利用することができる。投稿からワンタップでSpotifyの楽曲に遷移できるので、Spotify再生数の増加施策としても有用だ。投稿にはURLを含めることもできるので、アーティストが楽曲にMVのURLを掲載することで、動画再生数の増加施策として活用できる。

さらに、メディアにとってもメリットがある。メディアがアカウントを開設することで、曲に興味を持ったユーザーが記事へ遷移する導線を設計したり、曲の持つ印象を記事やメディアがまとうことでブランディングに活用することもできる。もちろん、音楽メディアだけでなく、例えば地域創生メディアなどが、その地域にゆかりのあるアーティストや曲を紹介しながら地域の魅力を伝えるなど、音楽という話題を切り口にすることで新しい接点、コミュニケーションを育むことも可能だ。

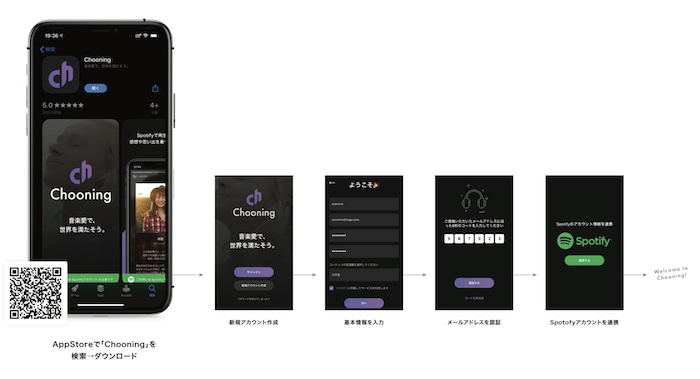

登録も簡単に進めることが可能

このChooningを開発するのは、横浜で活動するデザイナー・エンジニアのイワモトユウ氏を中心とする任意団体。20〜30代のエンジニアやデザイナー、ライター、編集者などが集まり、横浜・馬車道を拠点に活動しているという。

イワモトユウ氏:「コロナ禍でイベント規制があり、アーティストとファン、ファン同士が交流しづらい状況が続いています。音楽に特化したオンライン上の交流チャネルとしてファン、アーティスト、事務所やレーベル、メディアなどに活用してもらいたいです。現在、技術協力者やタイアップ先、支援者を募集しています。」

イワモトユウ氏

現在はiOS版のみの提供となっており、Android版は2020年内に提供開始予定。そのほかの機能についても、通知機能の改善やハッシュタグで投稿に出会える機能、アーティストページの生成機能などを追加実装をしていく予定だという。また、ブラウザ版アプリとして音楽への主観的な情報が集まるデータベースサービスも準備中であり、YouTubeやPodcastでのコンテンツ配信も予定しているとのこと。

選択肢の拡張ではなく、選択したものへの深度を深める。

音楽のみならず、あらゆるサービスが低コストで多情報化しているからこそ、このようなUXが求められているのかもしれない。

以下、「Chooning」サービスページとなります。