令和2年2月20日に東京・国立新美術館3階講堂で開催された文化庁主催シンポジウム。「企業の文化投資は経済界・文化界に何をもたらすのか」をテーマに、文化経済戦略推進事業の位置づけや戦略が説明され、また併せて文化芸術界関係者・企業経営者・アーティストといった様々な関係者が集い、世界の潮流や国内の事例を共有しながら、課題や今後の展望について議論した。

中編では、株式会社E&K Associates代表の長谷川一英氏、および美術家のAKI INOMATA氏による講演内容をそれぞれお伝えする。

イノベーションをドライブするアーティスト思考

株式会社E&K Associates代表の長谷川一英氏からは、「イノベーションのドライバーとしてのアート」というタイトルで講演がなされた。

長谷川一英氏(株式会社E&K Associates代表)

長谷川一英氏(株式会社E&K Associates代表)

長谷川氏は製薬企業に28年間勤務し、創薬研究から経営企画、技術広報などに従事。創薬プロセスを経験する中で「イノベーション創出」の難しさを感じる傍ら、10年ほど前から現代アートを鑑賞していたという。

「アーティストの話を聞くのは非常に面白いです。私が思いもよらないような見方で社会を捉えており、思考の仕方も我々とは全然違う形で作品づくりをしています。

このような『アーティスト思考』を企業とつなげたらイノベーションが加速するのではないかと思い、E&K Associatesを設立し、現在に至っております。」

次なるイノベーションフレームワーク「意味のイノベーション」

長谷川氏によると、イノベーションは今まさに、ターニングポイントにあるという。

「これまではオープンイノベーションやデザイン思考、破壊的イノベーションといった、主に90年代〜2000年代初期に開発されたフレームワークが重宝されてきました。でも既に20年が経過しており、今の環境に合わなくなってきています。

よって、今は新しいイノベーションのフレームワークが必要だろうと言われており、その一つが『意味のイノベーション』だと考えています。」

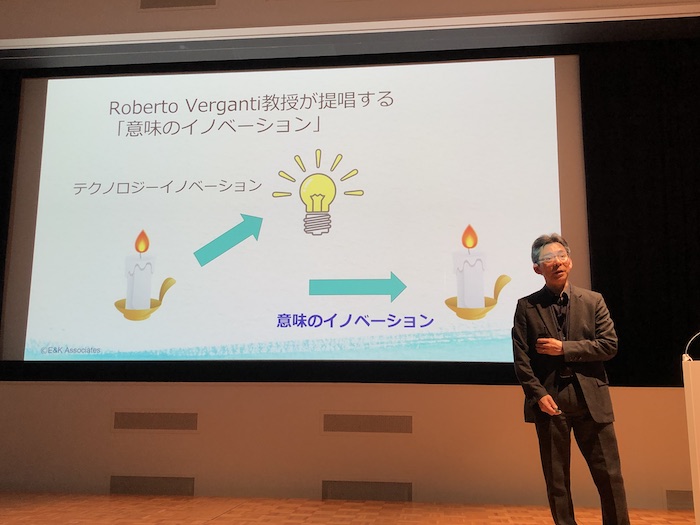

「意味のイノベーション」とは、ミラノ工科大学 Roberto Verganti教授が提唱するフレームワーク。これを説明するのに最適な例が「ロウソク」だ。

かつて人々は、灯りをともす手段としてロウソクを使っていた。だがテックイノベーションによって世の中に電球が誕生し、蛍光・LEDと進化が進んで人々の身の周りはどんどんと明るくなっていった。そう、今は周りが明るすぎなのである。そして、そのような変遷を経て、今改めてロウソクへの需要が増しているという。ただし、人々はかつてのように「明るさ」を求めてロウソクを買うのではない。むしろ部屋を「暗く」して、居心地の良い空間にするために使っているのだ。HOWという“ソリューション”ではなく、WHYという“意味”を視点の軸に据えて、価値を創出しているというわけだ。

「意味のイノベーション事例としては、iPodと iTunesや、お掃除ロボットのRoombaなどがあります。新しい意味を提示できるのは、最初に製品を開発した企業。つまり、イノベーションを起こすためには、最初に意味を提示する必要があります。」

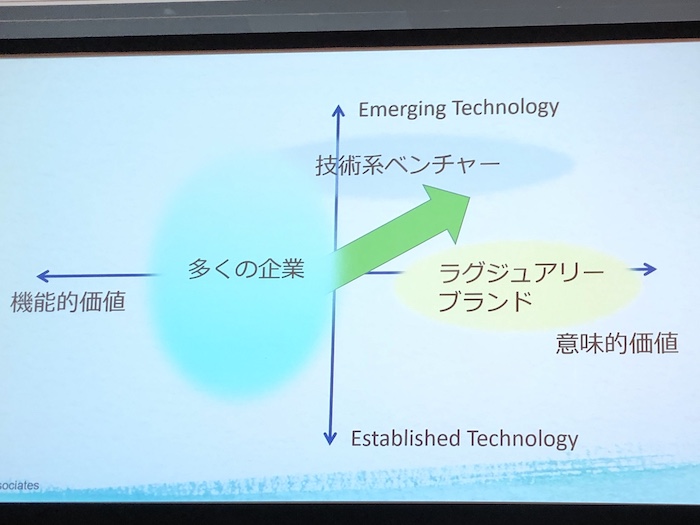

産業を「意味とテックの軸」でプロットした4象限マトリクスが上図となる。今の多くの企業は「機能的価値」に分布しており、また一方でスイスの時計メーカーのようなラグジュアリーブランドは「意味的価値」の高い産業と言える。

「テックイノベーションは次々と上書きされていきますが、意味のイノベーションは非常に長生きで存在感を示すことができます。ですので、これからは『機能』象限から『意味』象限へとシフトしていったほうが良いのではないか、と考えています。

そしてそのためには、新しい意味を見つけられる“人”が必要となります。」

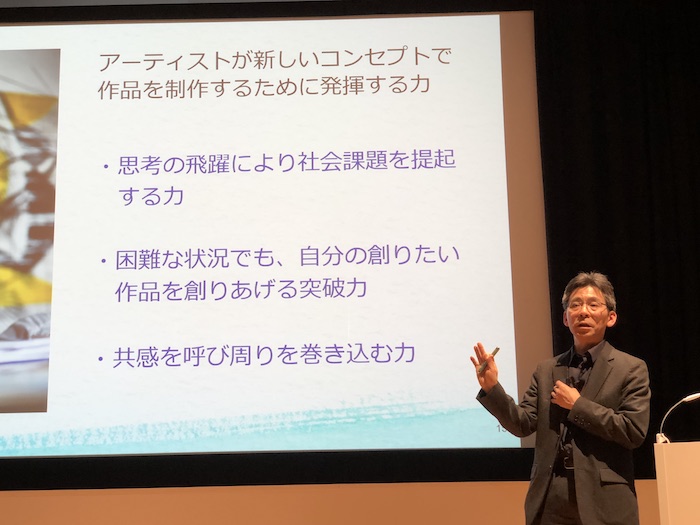

「意味のイノベーション」のドライバーとなる“アーティスト思考”

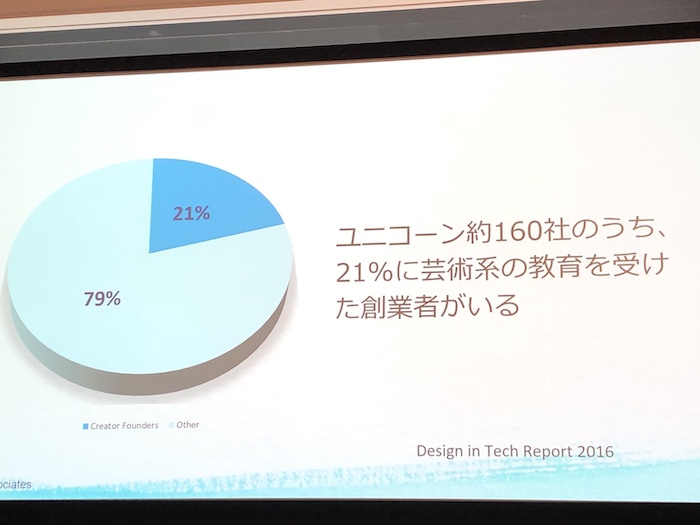

Design in Tech Report 2016掲載のデータによると、ユニコーン企業約160社のうち、実に21%に芸術系の教育を受けた創業者がいることがわかった。有名どころだと、YouTube共同創業者のChad Meredith Hurley氏やGoPro創業者のNick Woodman氏、Airbnb共同創業者のJoe Gebbia氏などが挙げられる。

例えばAirbnbについて考えると、サービスリリース当時は既に多くの民泊サービスが存在していた。では彼らが何をやったかというと、初めての人でも安心して(信頼感を持って)民泊でき、また家を貸すことができるように進めた「信頼の可視化」であった。

このように、見えないことを可視化することこそアーティストが最も得意なことであり、彼ら彼女らこそが「意味を見つけられる人」として重要な存在になると、長谷川氏は強調する。

この「アーティスト思考」による「意味のイノベーション」創出事例として紹介されたのが、2011年にオープンした「ホテルアンテルーム京都」だ。これは、まちづくりを手がけるUSD社と、アーティストの名和晃平氏によるコラボプロジェクト事例。そう、意味のイノベーションはなにも創業者がアーティストである必要はなく、共創によってももたらされる。

「学生寮をリノベーションして、宿泊客が本当に満足するホテルを創りたい、という要望のもとで、名和さんが進めたのが『アート作品を展示すること』でした。今でこそ多くのホテルがアート作品を設置していますが、これはその先駆けとなった取り組みです。」

共用スペースにギャラリーを設置するわけだが、その大きな特徴は、アート作品を定期的に入れ替えるということ。これによってギャラリーの新鮮さを保ち、また利用客のリピーターとなるモチベーションも創出するというわけだ。さらに、アーティストにとっても、自分の作品を紹介することのできるプラットフォームとして機能する。

ちなみに、2020年3月からは2件目「ホテルアンテルーム那覇」もオープン予定で、現在宿泊予約を受付中だという。

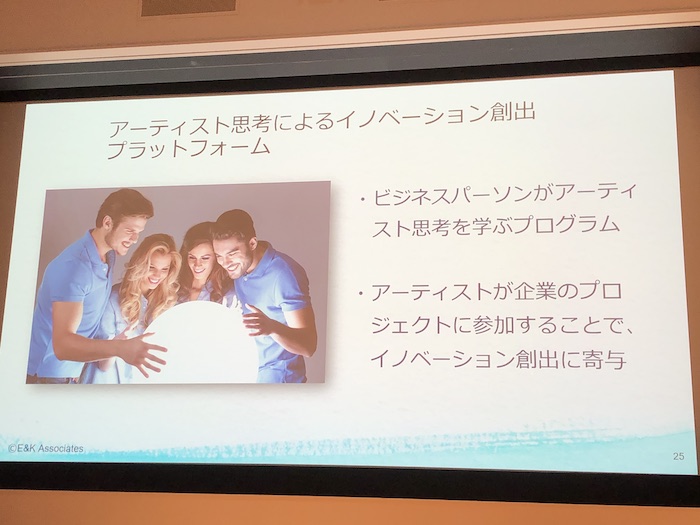

「このように、アーティストとのコラボレーションは、SDGsなどの社会課題の中で自社が取り組むべき課題を発見してくれ、ビジネスパーソンとは異なる発想で解決策を提示してくれます。

つまり、意味のイノベーション時代においては、アーティスト思考こそがイノベーションのドライバーとなります。

ぜひ、アーティストとのコラボレーションを促進していきましょう。」

アーティストは「孤高の天才」ばかりではない

大学、企業ときて、今度は実際にアート活動を進める美術家 AKI INOMATA氏が、「アーティスト思考について」というタイトルでお話しされた。

美術家 AKI INOMATA氏

美術家 AKI INOMATA氏

やどかりに「やど」をわたしてみる

INOMATA氏の直近の活動としては、2019年9月から今年1月まで十和田市現代美術館で開催された企画展「Significant Otherness(シグニフィカント・アザネス)」(“重要な他者性”の意)がある。

動画をご覧いただくとお分かりの通り、INOMATA氏の作品の独創性・独自性は、他の生物への観察と協業による制作プロセスにあると感じる。

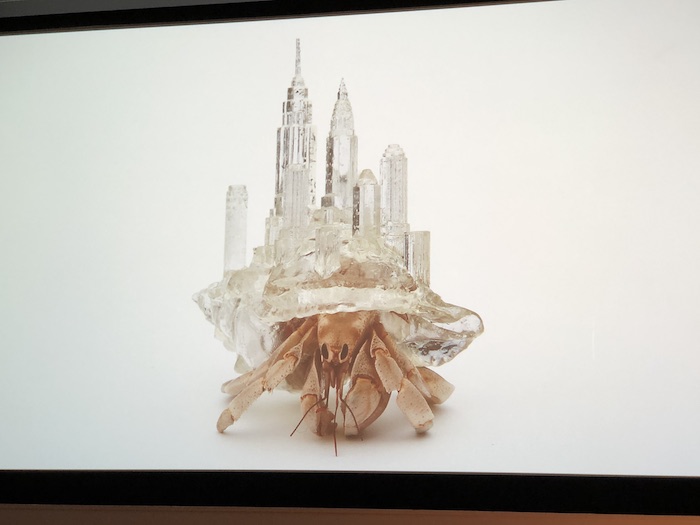

例えば、INOMATA氏がこれまでで最も長く続けている作品がこちら。やどかりに、3Dプリンターで制作した各国の都市を模した殻を提供し、住み替えてもらうという作品である。

《やどかりに「やど」をわたしてみる》より。写真はニューヨークの殻だが、他にも様々な都市の殻がある

《やどかりに「やど」をわたしてみる》より。写真はニューヨークの殻だが、他にも様々な都市の殻がある

「よく、『現代アートはわからない』と聞かれるのですが、一つの正解があるわけではなく、あくまで考えるための“糸口”を提供してくれるものだと思います。」

例えばこの《やどかりに「やど」をわたしてみる》がどのような経緯でその発想に至ったのかというと、きっかけは在日フランス大使館の解体イベント展覧会”No Man’s Land”(2009.12 – 2010.01)への出展だったという。

新しい大使館は、解体された旧大使館に隣接する土地に建てられたのだが、旧大使館の土地は、2009年10月まで「フランス」で、以後50年間は解体作業のため「日本」になり、その後また「フランス」になるという。INOMATA氏はこの話に衝撃を受け、それと同時に、フランス大使館を通じて国籍変更や移民・難民等の話を聞いて、ヤドカリの「やど」を引っ越す習性へとイメージがつながり広がっていったという。結果、作品としては、2階建ての日本家屋とフランスのアパルトマンをかたどった「やど」を制作し、やどかりに引っ越しをさせてみたというわけだ。

「このようにやどかりって、殻と中身は一緒じゃありません。殻から殻へと引っ越すことで見た目が大きく変わるのですが、そのアイデンティティはどこにあるのか?そんな、私たちに通ずるテーマを問いかけています。」

企業コラボでは、互いの関心領域の接点を見つける

アーティストといえば「孤高の天才」というイメージがつきものだが、INOMATA氏はここに疑問を感じるという。

「美術家一人で完結する作品ばかりではなく、私は他の方々とのコラボレーションで作品を作るようにしています。」

例えばこちらは《girl, girl, girl , , ,》という作品。女性服の布地を細く切ってミノムシに与えることで、服地を素材としたミノを、ミノムシにつくらせたもの。この作品を作るにあたってはミノムシの生態を知る必要があり、また飼育もしなければならない。先述の十和田現代美術館展示の際には、地元の方に飼育面でお手伝い頂いたという。

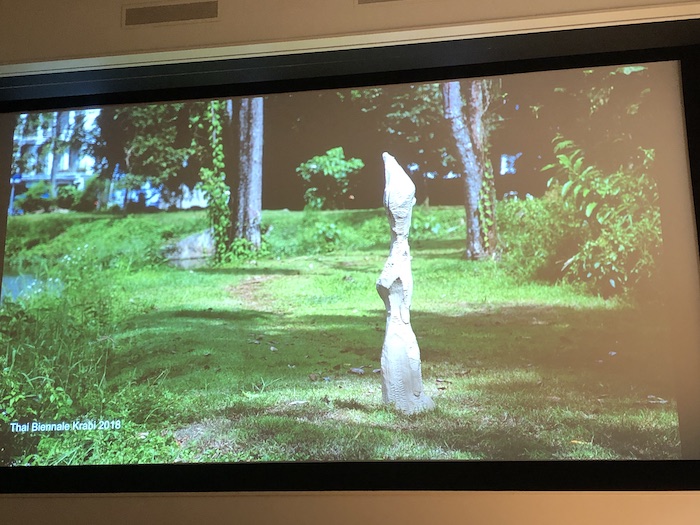

またこちらは《How to Carve a Sculpture 彫刻のつくりかた》という作品。動物のビーバーがかじって形作られた木材をオリジナルと捉え、それを人間が真似て作ったものである。タイの工房に依頼して、木目石で人間のスケール(約3倍)に模刻し、池の周囲に配置したものとなる。こうすることで、タイの職人の解釈が入っての作品にすることができるという。ちなみにここでも、伊豆シャボテン動物公園や那須どうぶつ王国、仙台うみの杜水族館、羽村市動物公園、飯田市立動物園など、ビーバー関連のステークホルダーとの協働が不可欠となる。

さらに、今回のテーマである「企業とのコラボレーション」については、INOMATA氏は「互いの関心領域の接点を見つける」ことがヒントになるという。

こちらは、JR東日本が運行している「GENBI SHINKANSEN(現美新幹線)」という特別列車。越後湯沢駅から新潟駅まで運行しており、各車両に、この列車のために各注目アーティストが制作した現代アートが展示されている。新幹線の「移動」というキーポイントに対して、やどかりの「移住」というテーマが重なり、INOMATA氏も2018年3月から作品を展示している。

「よく『どうやって連絡を取ればいいの?』と聞かれるのですが、私たちアーティストはギャラリー(※)に所属していることが多いので、そういうところをファーストコンタクトにするというのも一つの手だと思います。

一緒に何か、面白いことができたらいいなと思います!」

※INOMATA氏が所属するギャラリー「MAHO KUBOTA GALLERY」

https://www.mahokubota.com/ja/artists/aki-inomata/

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200227bunkacho3/”]