経済産業省が設置した教育改革に関する有識者会議「『未来の教室』とEdTech研究会」(以下、『未来の教室』)。

※EdTech:Education(教育)× Technology(テクノロジー)の造語。AIや動画、オンライン会話といったデジタル技術を活用した教育技法のことを示す

AIや動画、オンライン会話といったデジタル技術を活用した教育技法を駆使し、いかに人の創造性や課題解決力を育み、個別最適化された新しい教育を作り上げるか、という点について議論を重ねる場として、今、教育領域で最も注目されているアクションの一つと言えるだろう。

当メディアでも、今年6月に同団体より発表された第2次提言内容について取材・発信し、多くの教育関係者よりご連絡をいただいた。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190630edtechmirai/”]『未来の教室』では昨年度より、様々な個性を持つ子ども達が未来を創る当事者(チェンジメイカー)へと育つ学習環境を構築するべく、新たな教育プログラムの開発等に向けた実証事業に取り組んできた(平成29年度補正予算「学びと社会の連携促進事業」(「未来の教室(学びの場)」創出事業))。上述の第2次提言は、その成果物であると言える。

本年度も同様のビジョン実現に向けて実証事業が進んでおり、中でも昨年度事業をベースに組成されている案件については、早くもキックオフがスタートしている。

今回、その中でも“モデル校”実証の一校として発表された武蔵野大学中学校キックオフが、8月7日に同校で実施された。

武蔵野大学中学校・高等学校 校長 日野田直彦氏

武蔵野大学中学校・高等学校 校長 日野田直彦氏

2019年度『未来の教室』実証事業の全体像や各“モデル校”実証の座組みと目指すこと、その中で武蔵野大学中学校が進める取り組み内容とその思いについて、それぞれレポートしていく。

『未来の教室』概要と2019年度実証事業の全体像

そもそも『未来の教室』とは何なのか。

先述の通り、その大きなビジョンは「子ども達一人ひとりがチェンジ・メイカーになるための教育環境づくり」である。

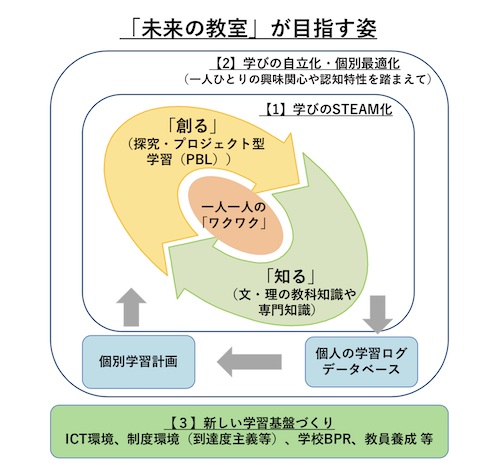

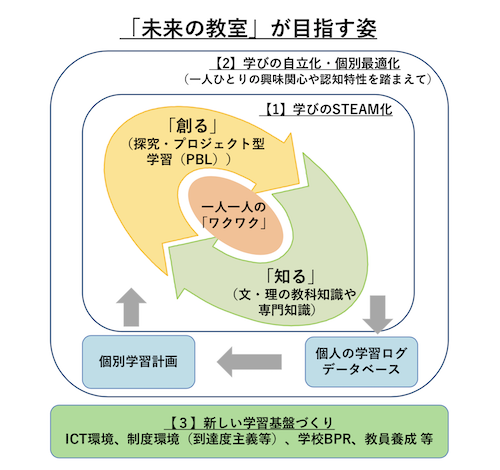

先日発表された第2次提言では、「学びのSTEAM化」「学びの自立化・個別最適化」「新しい学習基盤の整備」という3つの柱による推進が発表され、その実現に向けて乗り越えるべき9つの課題とそれに対応するアクションについても言及された。

| 柱 | 課題とアクション |

| 学びのSTEAM化 | ①【課題】 STEAM学習プログラム・授業編成モデル・評価手法の不足 【アクション】 インターネット上に「STEAMライブラリー」、地域に「STEAM学習センター」を構築 |

| ②【課題】 学校現場は知識のインプットで手一杯であり、探求・プロジェクト型学習(PBL)を行う余裕がないこと 【アクション】 知識はEdTechで学んで効率的に獲得し、探求・プロジェクト型学習(PBL)に没頭する時間を捻出 |

|

| ③【課題】 他者との協働の基礎となる情動対処やコミュニケーションが難しい子どもも少なくないこと 【アクション】 幼児期から学齢期にかけて、基礎的なライフスキルや思考法を育む |

|

| 学びの自立化・個別最適化 | ①【課題】 一律・一斉・一方向型授業の神話 【アクション】 知識の習得は、一律・一斉・一方向授業から「EdTechによる自学自習と学び合い」へと重心を移行 |

| ②【課題】 一人ひとりの学習者の個性(認知特性や理解度の興味関心)への細やかな対応の不足 【アクション】 幼児期から「個別学習計画」を策定し、蓄積した「学習ログ」をもとに修正し続けるサイクルを構築 |

|

| ③【課題】 授業時数・学年・居場所の制約(履修主義・学年制・標準授業時数、狭い「対面」の考え方) 【アクション】 多様な学び方の保障(到達度主義の導入、個別学習計画の認定、ネット・リアル融合の学び方の導入) |

|

| 新しい学習基盤づくり | ①【課題】 EdTechを活用するには、学校ICTインフラがあまりに貧弱なこと 【アクション】 ICT環境整備(1人1台パソコン・高速大容量通信・クラウド接続の実現、調達改革・BYOD・寄付) |

| ②【課題】 教師も子ども達も手一杯で、創造性を発揮する余裕がないこと 【アクション】 学校BPR(業務構造の抜本的改革)の試行・普及、部活動に縛られない放課後の充実 |

|

| ③【課題】 教師が学び続け、外部人材と協働する環境の不足 【アクション】 教師自身がチェンジ・メイカーとして、学校外の人材と学び協働し続ける環境づくり |

これら一つひとつの詳細については先にご案内した記事をご覧いただくとして、これらのビジョンを実現していくために実施される具体的な実証事業について、今年度は現在決まっている部分で、大きく3つに分けて展開される。

一つ目は“モデル校”実証。

『未来の教室』ビジョンの中心的動力として位置付けられる「学びのSTEAM化」、つまりは「“創る”と“知る”のエコサイクルとそのための学習基盤整備」の実証を目的に、今年度は上述の国内4校がモデル校として指定されたのだ。今回のキックオフは、その中1校である武蔵野大学中学校での実施に関するものである。

二つ目は“STEAM Library”構築に向けた実証。

STEAM Libraryとは「Youtube × Wikipedia」のようなイメージのコンテンツプラットフォームであり、同じコンテンツを用いて学ぶ子ども達が、学校間の壁を超えて協働的に学習したり、コンテンツの改良にも参画できるようなオンラインの場である。アメリカには、公共放送PBSが運営するlearning Mediaのように、様々な業種の企業が提供した、STEAM学習コンテンツと、それを学校の授業で使用する際の指導案、さらに該当する単元の一覧や発展学習のヒントも一覧性を持って掲載されている、オンライン学習型メディアも存在する。ここに記載されている各企業は、その先駆けとなるコンテンツをライブラリーとして開発し実証することを目指している。

そして三つ目は、上述の2つではカバーしきれていないmissing partsの実証。

具体的には、以下の4テーマに合致する提案が公募され、現在採択事業に向けて選定を行なっている状況だ。

- 学校教育での「個別最適化・到達度主義の学び」を可能にする教育サービスの実証

- 将来的に公認可能な「学校外教育サービス(オルタナティブ教育)」の実証

- 新しい「部活動・放課後サービス」の実証

- 新しい「教職員向け研修サービス」の実証

モデル校への経産省の期待

経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室 室長 浅野大介氏

経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課 教育産業室 室長 浅野大介氏

ここまでみてきた各実証事業の中でも、具体的な教育現場で進める“モデル校”実証。そこに込めた思いについて、『未来の教室』事務局である経済産業省 教育産業室 室長の浅野大介(あさのだいすけ)氏がお話しされた。

「ここでいう“モデル校”とは何かということですが、学校での学び方を全体的に変えていくぞ!という意気込みを持った学校と捉えています。

もちろん、単発でこの実証事業をこの学校でやる、ということ含めたら、うちの事業部の実証事業は大体が学校で行われるので、モデル校は山のようにあることになります。そういう意味では、現場は全てモデル校と言えます。

今回はその中でも、継続的に意気込みを持って取り組んでくださる学校として、この4校を“モデル校”実証事業の主体として進めて参りたいと思います。」

「それからもう一つ。

各プロジェクトが学校内で進むと、必ず化学反応が起こります。

カリキュラムマネジメントもそうですし、現場の空気そのものもフィードバックと改善のループが醸成されます。もしかしたら、導入したサービス同士での新たなアライアンスが誕生するかもしれません。

つまり、学校自体がリビングラボ(※)になって教育イノベーションの場になっていって欲しいとも考えており、色々な観察をして参りたいと考えています。」

※リビングラボ:一般的な定義として、新技術やサービス開発について、ユーザーや市民も参加する共創活動またはその活動拠点。オープンイノベーションの文脈で使われることが多い

「最も重要なことは、先生・生徒・保護者含め、様々な方々で起きている様々な変化を、とにかくしっかりと我々に共有頂くこと。

このことを、モデル校で実証担当いただく方々にはしつこくお伝えしています。

学校内で起こっていることを、ある種“箱庭的”に見させていただき、次への政策のタネにつなげていきたいと考えています。

ですから、どんな瑣末(さまつ)なことでも結構です、都度細かくご報告して頂きたい。そこに実はヒントが隠されていると思っています。」

“モデル校”実証で目指すことと各社の取り組み

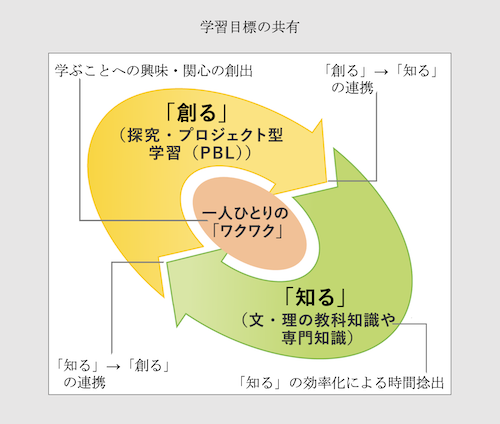

“モデル校”実証事業は、冒頭記載の通り、「学びのSTEAM化」つまりは「“創る”と“知る”のエコサイクルとそのための学習基盤整備」の実証を目的に実施される。具体的には、各事業社の担当領域および学校・事業者間の連携を通じて、大きく以下5項目の実現を目指していくものとなる。

キックオフ当日配布資料をもとに作成

キックオフ当日配布資料をもとに作成

●学習目標の共有

→事業を構成する関係者全員が同じ学習目標を共有する。今回のキックオフはこれに位置付けられる。

●「知る」の効率化による時間捻出

→新しいことを実施するにも、学校の先生や生徒は、既存のカリキュラムの対応でいっぱいいっぱいである。そこで、「知る」学びをEdTech等で効率化し、「創る」に使える時間を増やすのが、このステップである。

●学ぶことへの興味・関心の創出

→新しい学び方(探求やEdTech等)wp通じて、学びへの興味・関心wp創出する。

●「創る」→「知る」の連携

→「創る」で必要になった知識・スキルを「知る」で効率的に学ぶ

●「知る」→「創る」の連携

→「知る」で習得した知識・スキルを「創る」で活用する

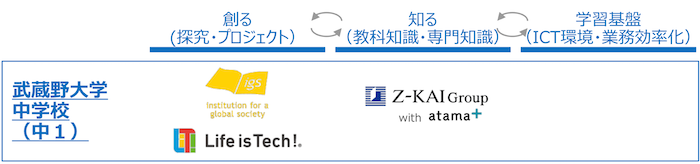

今回実施されたキックオフ主体である、武蔵野大学中学校における実証事業のための座組は以下の通り。「創る」領域をInstitute for Global Society株式会社とライフイズテック株式会社が、「知る」領域をZ会グループとatama plus株式会社が、それぞれ担当することとなる。

各事業会社による取り組み予定内容について、以下要約してお伝えする。

Z会グループ with atama plus

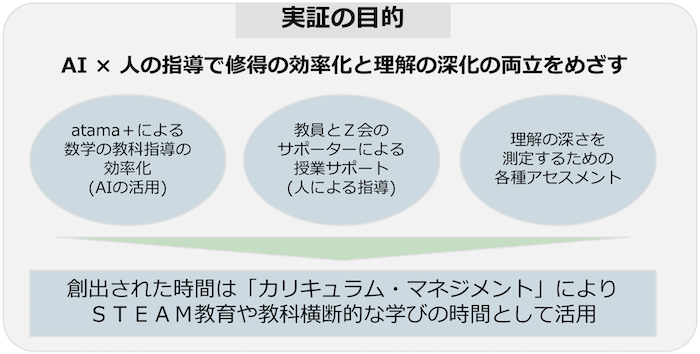

Z会グループでは、中学校1年生138名を対象に「AI教材と人の指導による数学修得の効率化」を通して、探究学習の一層の充実を試みる。

具体的には、一人1台保有しているiPadにタブレット型AI教材「atama+(以下、アタマプラス)」を導入し、実証校の教員と同社子会社のZ会エデュースから派遣されるサポーターとが連携し、2学期途中から正課の数学授業内に用いる。

アタマプラスとは、システムに独自に組み込まれたAIアルゴリズムを通じて、中高生向けに、一人ひとり100%カスタマイズした学びを実現するタブレット型AI教材。atama plus株式会社が開発しており、これまでは学習塾や予備校などに導入されているものであったが、今回初めて、学校カリキュラムへの導入がなされる。

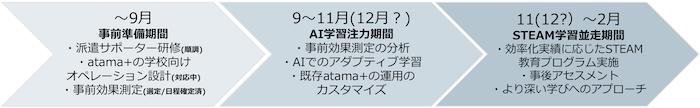

実証事業終了の2月までの全体スケジュール

実証事業終了の2月までの全体スケジュール

上図スケジュールの通り、9月〜11月の3ヶ月間は「AI学習注力期間」ということで、週4コマ中3コマの数学授業でアタマプラスを活用し、個々の生徒に最適化された数学指導を行うことで「知る」の学び効率を上げ、授業時間を圧縮し、「創る」時間、いわゆるPBLの時間捻出を狙う。

また、11月〜2月の4ヶ月間は「STEAM学習並走期間」ということで、STEAM学習で必要となる事前知識をアタマプラスで学習するなど、後述2事業社との綿密な連携を通じて柔軟に対応していく予定だ。

併せて「単元の理解の深さ」についても効果測定を行い、「より深く学べる」環境の構築も目指すという。

Institution for a Global Society株式会社

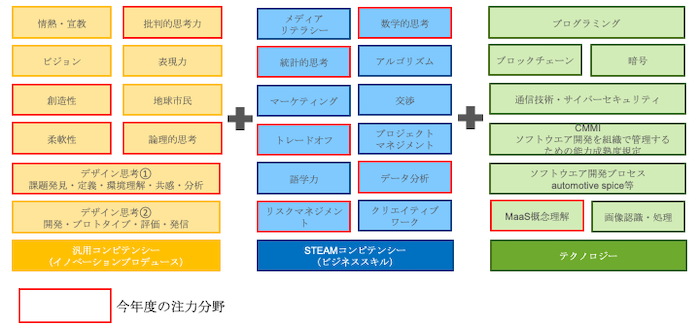

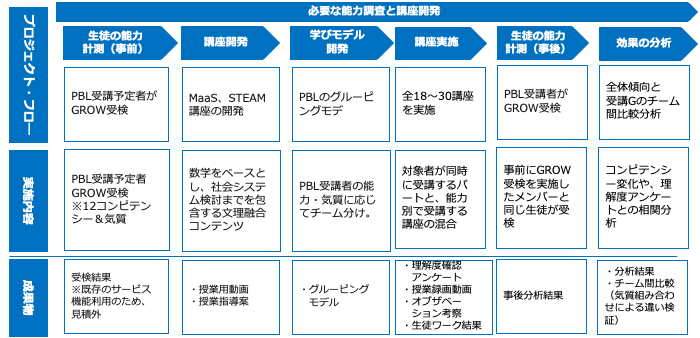

Institution for a Global Society株式会社(以下、IGS)では、AIかつグローバル人材を育成するべく、MaaS(※)を題材にした幅広い層が年間を通じて学べる文理融合思考STEAM教育プログラムの開発、および学習効果の可視化等を実施する。

※MaaS:Mobility as a Service。ICTを活用して交通をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主体にかかわらず、マイカー以外のすべての交通手段によるモビリティ(移動)を1つのサービスとしてとらえ、シームレスにつなぐ新たな「移動」の概念(国土交通省「MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)について」より)

同社では、このMaaSをドライブさせる人材に必要な能力を汎用モジュール(Innovation Class モジュール)として分類・設定している。

Innovation Classモジュール

それらを産学連携で構築している課題共通フレームに適用することで、様々なSTEAMコンテンツを構築しているというわけだ。

今回の武蔵野大学中学校実証事業では「社会的意思決定」をテーマに、MaaSを題材として、数理科学的根拠と倫理・社会的根拠をもとに合意形成を図るSTEAMコンテンツを、講座として実施する予定とのこと。

汎用的な流れは以下の通り。武蔵野大学中学校でもこれを踏襲するが、講座実施は12回程度を予定している。

※GROW:Ai GROWの略称。IGSが学校・教育機関向けに開発・提供している、AIを活用したコンピテンシー360 度評価及び気質診断ツール

ライフイズテック株式会社

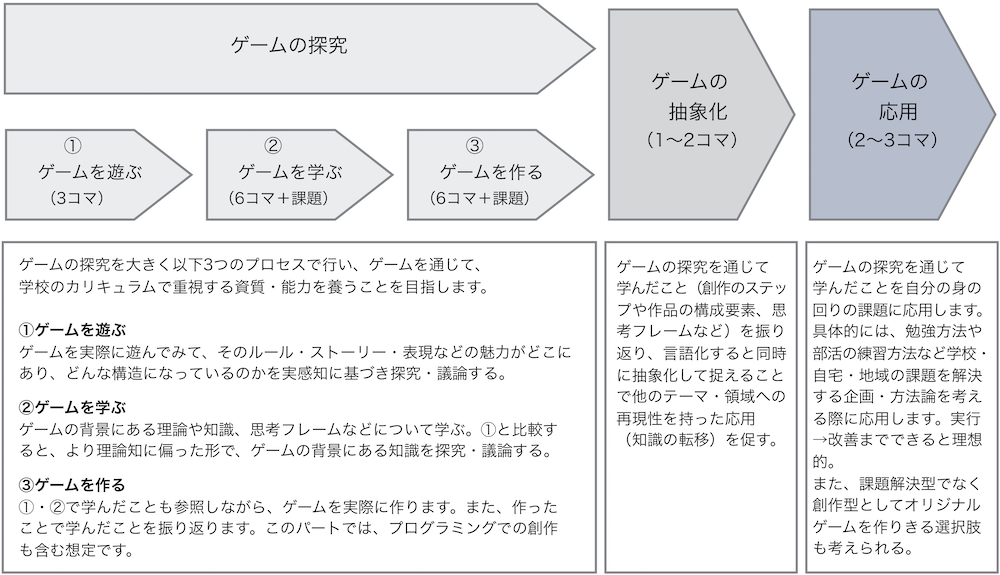

ライフイズテック株式会社では、中高生の可能性を引き出す探求型STEAM教育を実現すべく、“ゲーム”をテーマにしたCreative Project based Learning with Games(以下、CPBLG)を実施する。

“勉強”というラベリングよりも、“ゲーム”というラベリングの方が、中高生の興味を引き出しやすいもの。ゲームをメカニズム的に学ぶことで、課題の深堀りや創造への応用のみならず、ゲームクリエイターやその他様々な職業や自己実現につながることを学ぶ可能性を期待した設計となっている。

上図の通り、ゲームを遊び・学び・創るという「ゲームの探求」を経て、そこから学んだことをさらに抽象化し、最終的には自分の身の回りの課題に応用するという、実に実践的なカリキュラム設計となっている。

これには教員の“ゲーム&ICTリテラシー”も必要不可欠だ。

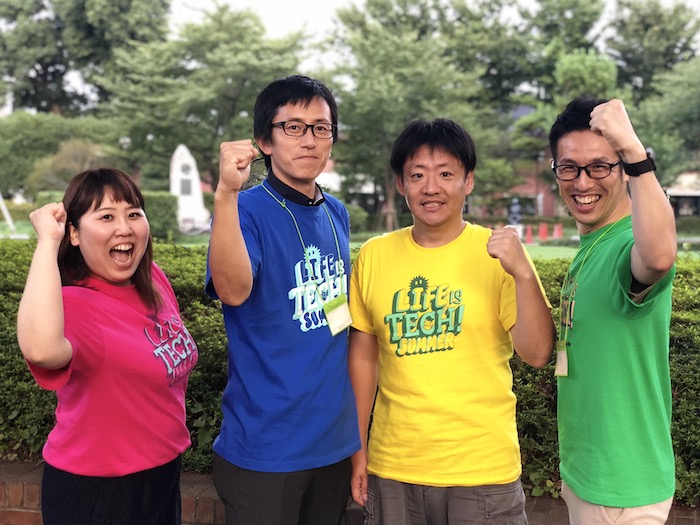

ライフイズテックでは8月14日より3日間かけて教員向けIT・プログラミングキャンプ「Tech for Teachers Camp」を開催しており、そこに同校からも担当教員数名が参加。3日間かけてゲーム等のプログラミング学習に集中されていた。

Tech for Teachers Camp 2019に参加された武蔵野大学中学校教員の皆様

Tech for Teachers Camp 2019に参加された武蔵野大学中学校教員の皆様

こちらのキャンプレポートについては、改めて当メディア別記事でお伝えする予定だ。

一緒にワクワクしましょう

最後に、武蔵野大学中学校 校長の日野田直彦(ひのだなおひこ)氏より語られた、今回の実証事業への意気込みをお伝えする。

「要はうちの学校としては、勇気ある選択のできる子ども達と一緒にワクワクしながら学んでいきたいと思っています。」

学校の教室という場所は、実は戦前の頃からほとんど変わっていない。黒板に向かって生徒たちが一斉に向き、先生が一方通行で授業を行う。かつて学校が担っていた役割は、忠良な労働力と軍人の輩出にあったわけだが、その頃に最適化された授業形態が、働き方改革やダイバーシティの重要性がさけばれる現代においても、ほとんど変わっていないという状況なのである。

「世界の動向を見ると、日本がいかに難しい状況になっているかがわかりますよね。世界時価総額ランキングを見てみると、平成元年の時はトップ50に日本企業が32社もランクインしていたのに対し、今ではトヨタ自動車の1社だけが43位に入っているだけです。(※)

今や、日本に就職するよりも、アフリカなど発展途上国に就職した方が、給料含めた事業の伸び率が高いと言えます。」

※平成元年についてはダイヤモンド社記事(https://diamond.jp/articles/-/177641?page=2)を参照、平成31年についてはYahooファイナンス記事(https://stocks.finance.yahoo.co.jp/)を参照

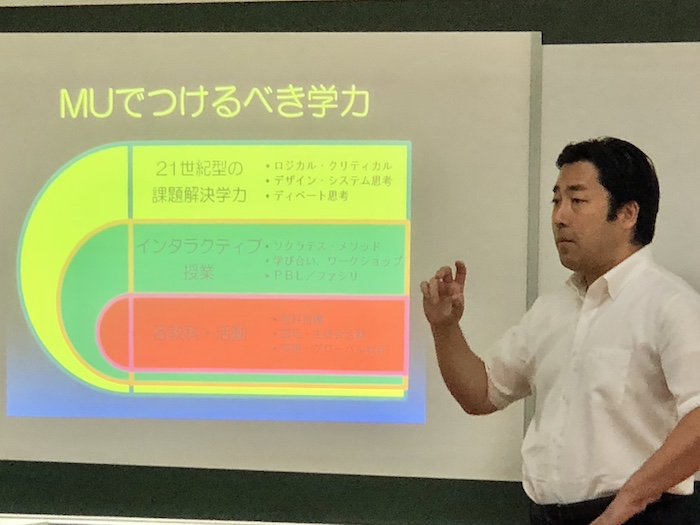

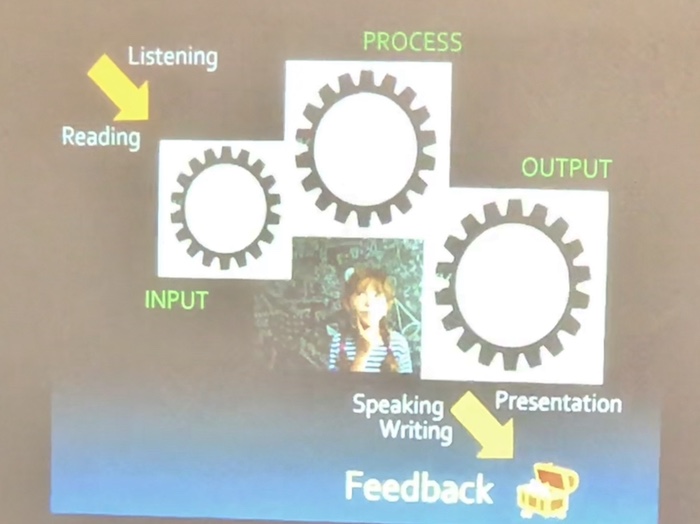

「これは理想的な学びのフローを示したものなのですが、今の日本は2つの課題があると言えます。

まずはインプットばかりしてしまっているということ。受験戦争に勝ち残るべく、とにかく知識をインプットすることに注力し続けています。

そしてもう一つは、フィードバックの習慣がないこと。これも受験というシステムによって、みんなが成功モデルになってしまっています。

その影響は、例えばサイエンス領域に現れています。

サイエンスって、本質的には失敗前提で仮説検証を繰り返していくものかと思いますが、今の学生は満点主義に走りすぎていて、冒険ができなくなっています。

だから僕は、うちの生徒たちや先生方には、どんどん失敗しましょう、とお伝えしています。どんどん失敗して他人事にしないでね、ということです。」

「うちの学校は、海外トップ校や国内国公立大を軸に進路を立てるわけではありません。学力があるに越したことはないですが、それよりも、生徒一人ひとりが『勇気のある選択』ができるように、全力でサポートしていきます。

みなさん、ぜひ一緒にワクワクするLabを作りましょう!」

編集後記

当メディアの『未来の教室』記事で何度も出てくる「学びのSTEAM化」という言葉。

EdTechが語られる取り組みやサービスには、それそのものが目的となっているケースが非常に多い印象である中で、今回のキックオフで語られた「学びの循環図を促進するための手段としてのEdTech」と言うアプローチが、非常に本質的だと感じています。

そしてこれを実現するためには、外部環境の整備だけでは足りず、教える側の教育観のアップデートと覚悟、そして行動力が最も重要なピースとなるでしょう。

今回、武蔵野大学中学校・高等学校 日野田校長のお話を伺い、まさに“モデル校”として「学びのSTEAM化」の先進事例を作っていく場にふさわしい学校と感じました。

何より、非常にポジティブでダイバーシティに富んだ視点をお持ちでした。

「失敗は成功のもと」

この、あまりにも有名なことわざの姿勢を、学校教育現場にもしっかりと反映する。

そんなモデル開発を期待したいと願っています。

キックオフ当日でのディスカッションの様子@武蔵野大学中学校