生まれつき脳機能の発達に偏りがあり、社会生活を営む上で生きづらさを感じると言われている「発達障害」。厚生労働省の発表によると、我が国で発達障害と診断されている人は約481,000名であり、潜在的には国内人口の6.5%(約780万人)が発達障害である可能性もあると言われている。

つまり、20人に1人以上は発達障害である可能性があり、当事者の存在を加味した社会設計が急務であると言えるだろう。

このような背景の中、VR技術を活用して発達障害のある方の特有の知覚を体験できる企業向け研修プログラムが開発された。

題して「VR 発達障害」。VRで多様な人の一人称体験プログラムを開発している株式会社シルバーウッドにより開発されたものだ。

サービス提供開始に先駆けた4月25日、この「VR発達障害」を体験できるお披露目イベントが、障害者雇用に関心のある企業の人事担当者向けに開催された。

愛に寄り添うテクノロジーど真ん中の取り組みとして、LoveTech Mediaもこの場に同席させていただいた。

発達障害とは

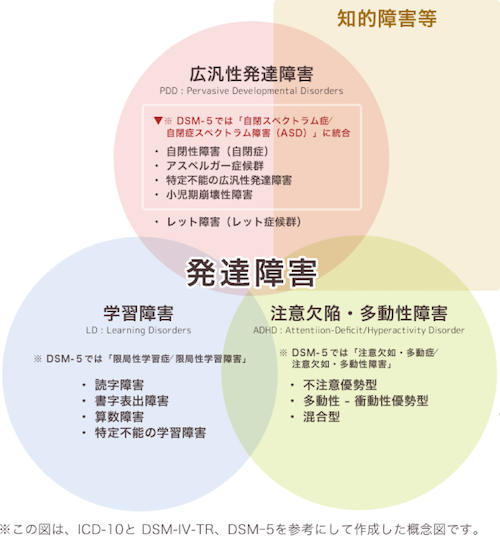

引用元:株式会社LITALICO, LITALICO発達ナビ(https://h-navi.jp/)・「発達障害とは?発達障害の分類・症状・特徴・診断方法はどのようなもの?」https://h-navi.jp/column/article/134

引用元:株式会社LITALICO, LITALICO発達ナビ(https://h-navi.jp/)・「発達障害とは?発達障害の分類・症状・特徴・診断方法はどのようなもの?」https://h-navi.jp/column/article/134

そもそも発達障害とは、先天的な脳機能の隔たりによって社会清潔に困難が生じる障害のことであり、人によって様々な症状や特性が現れるものの、大きく3つ、「自閉症スペクトラム(Autism Spectrum Disorder:ASD)」「注意欠陥・多動性障害(Attention-deficit/hyperactivity disorder:ADHD)」「学習障害(Learning Disability:LD)」に分けることができる。

自閉症スペクトラム(ASD)

自閉症スペクトラムは、社会的コミュニケーションの困難と、限定された反復的な行動や興味、活動を特徴とする発達障害である。

興味や関心の幅が狭く物事に強いこだわりを持っている傾向があり、言葉をそのままの意味で受け取ってしまうこともあるなど、柔軟な思考や変化への対応が難しいケースもある。

そもそもスペクトラムとは「連続体」という意味であり、自閉症スペクトラムは「自閉症が連続した障害」のことを示す。故に自閉症スペクトラムの中にも様々なタイプがあり、小児自閉症、高機能自閉症、アスペルガー障害、小児期崩壊性障害、レット障害、カナー症候群、特定不能の広汎性発達障害といった名称や疾患概念で分類されることもある。

注意欠陥・多動性障害(ADHD)

ADHDは、不注意(集中力がない・気が散りやすい)・多動性(じっとしていられない・落ち着きがない)・衝動性 (順番を待てない・考えずに行動してしまう)という3つの症状に特徴がある発達障害である。

年齢にかかわらず「気が散りやすい」「集中力がない」「忘れっぽい」などといった症状が出るため、社会的な活動や、子どもであれば学業に支障をきたすことがある。

近年では子どもだけでなく、「大人のADHD」も注目されており、セルフチェックツールが多く見受けられるようになった。

学習障害(LD)

学習障害は、知的発達に大きな遅れがないにも関わらず、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」という5つの能力いずれか、または複数に困難さがあることが特徴の発達障害である。

文字や文章の意味を理解しながら読むことができない「読字障害」、文字を理解できるが書き写すことが困難な「書字障害」、数字の大小や繰り上りの計算など数の概念を身につけるのが困難な「算数障害」の3つに分類される。

「VR 発達障害」とは

今回取材した「VR 発達障害」では、これらの中でも自閉症スペクトラム(以下、ASD)にフォーカスしてコンテンツ制作されている。企業人事向けの体験会をシルバーウッドと共催した、株式会社LITALICOの鈴木悠平氏が、発達障害のある人の特性や困りごとについて解説した。

近年の研究では、ASDはコミュニケーションに困難さがある以前に、情報を受け取る知覚が定型発達者とは異なっており、視覚や聴覚などの感覚が敏感すぎること、鈍麻であることが社会性の困難さを生み出す一因であるといわれている。

例えば、視覚症状により、人の表情が読みづらかったり、動きや音の大きな人ごみにいくことが困難になったりする、触覚過敏の場合は人との接触を避けるために人との距離を置くなどが挙げられる。

このような症状は、目に見えにくいため、周囲の人からの理解や共感を得にくいという問題がある。

「目に見えない障害」といわれる発達障害の当事者がどのような体験をしているのか、どのような世界が見えているかについて周囲の人が理解を深め、発達障害に対する正しい理解を促進することが大切であるからこそ、VRによる疑似体験で想像力を拡張する必要があると考え、「VR 発達障害」が開発されたという。

あなたの視点を転換する「VR Angle Shift」

体験会ではまず、「VR 発達障害」を開発した株式会社シルバーウッドの代表取締役・下河原忠道氏より、同社が提供するVRソリューションやその実績についてご説明があった。

VR認知症体験会

同社の提供するVRプログラムで最も人気の高いコンテンツの一つが、こちらの「VR認知症体験会」と言えるだろう。認知症ではない人がVR技術を活用し、認知症の中核症状を体験するものである。

認知症の症状を自分ごととして体験することで、社会に広まる認知症に対する誤った理解や偏見を溶かしていくことを目的としたプロジェクトであり、2017年2月から始まったにも関わらず、これまで教育機関・医療/介護事業者・行政機関・自治体・一般企業において、35,000名以上の方が体験会に参加してきたという。

VR Angle Shift

このVR認知症体験会とは別に、企業向けのコンテンツとして提供されているのが「VR Angle Shift」である。

自分とは異なる多様な立場の人の一人称体験をすることで、今まで他人事・遠い存在と思っていたチームの多様性を自分ごととして学び、企業活動へ活かすために用意されたプログラム群である。

何と言っても、コンテンツがユニークだ。ワーキングマザー/ファーザー、LGBT、介護家族、認知症のある人、世代間ギャップ、ハラスメントなどをテーマにVR体験をすることができる。

例えば上段真ん中の「LGBT × VR 〜レズビアン オフィス編〜」は、2018年5月に代々木公園で開催された東京レインボープライドにて、2日間で600名が体験し、大きな反響があったという。

これらコンテンツ群は、企業の管理職研修、新人研修、ダイバーシティ&インクルージョン研修、女性活躍推進研修、LGBT理解推進研修、介護と仕事の両立研修として、名だたる大企業に導入されている。

いざ、「VR 発達障害」体験会

一連の説明の後は、実際に会場の皆様による「VR 発達障害」コンテンツの体験会となり、今回はその中でも「聴覚過敏」と「視覚過敏」に関するVRコンテンツを体験した。

VR 発達障害 聴覚過敏

聴覚過敏の当事者の聞こえ方を、企業での採用面接というシチュエーションで再現したVRコンテンツであった。

定型発達者の場合は、多少ざわついたオフィス空間であったとしても、問題なく面接者の声を聞き取ることができる。しかし聴覚過敏当事者の場合は、パソコンのキーボード音や空調の音、雑談やミーティングの声といった、多くの人にとって気にならないような音が、耐えられないほど大きく感じられてしまう。この聴覚過敏当事者、特有の聞こえ方が、VRコンテンツとして体験できるようになっている。

コンテンツの終盤では、面接会場をオープンスペースではなく、個室に変更することで、聴覚過敏当事者でも安心して面接に挑める様子が描かれている。

体験を通して、発達障害への理解を深めるとともに、合理的配慮について考えるような内容となっていた。

VR 発達障害 視覚過敏

次は、視覚過敏の当事者の聞こえ方を、業務で移動中の車内というシチュエーションで再現したVRコンテンツであった。車内には3名の人物がおり、コンテンツ受講者は視覚過敏当事者として、後部座席に座っているという構図である。

コンテンツ内で運転者は道を間違えてしまうのだが、特徴的だったのは、なかなか到着しないという不安な状況や周囲の環境の変化に合わせる形で、当事者の見える風景に「無数の点」が砂嵐にように出現しては消えていったのである。片頭痛患者にも同様の症状が現れることが知られており、特異な脳活動が原因ではないかと示唆されているという。

「VR 発達障害」体験後の声

<聴覚過敏コンテンツ受講後>

「知り合いに当事者がいるけど、こういう症状だとは知らなかった。」

「周囲の雑音が、本人の状態に応じて大きくなったりするのは驚いた。」

「『さっき言ったでしょ』とか、絶対に言っちゃダメだと感じた。」

<視覚過敏コンテンツ受講後>

「例え後部座席とはいえ、周囲が見えにくい状態で乗車していることへの不安を感じた。」

「周囲が困っていても、どう対応して良いかわからないと感じている人が多いんだろうなと感じた。」

「あんな見え方になるとは、純粋に驚いた。」

<全体を通じて>

「VRが持つ没入感だからこそ、よりリアルに当事者の症状を疑似体験できたので、非常に勉強になった。」

「障害者の方とどう向き合ったら良いか、会社としてまだ着手できていないので、今日はそのきっかけになるような内容で良かった。」

「言葉だけだとどうしても理解できないので、VRで当事者の見える世界を体験できたことは、非常に価値があると感じる。ぜひ、他の社員にも見せたい。」

「VR 発達障害」を活用した研修サービス

今回体験した感覚過敏体験コンテンツ2つの他に、「VR 発達障害」では注意欠陥・多動性障害(ADHD)のある当事者の知覚世界も疑似体験できる。

「VR 発達障害」を活用した研修プログラムでは、これらVR映像の視聴のほか、講師による発達障害の特徴や症状の解説、当事者特性や困りごとに合わせた配慮を学ぶワークショップといった内容が用意されているという。

発達障害当事者をはじめとする障害のある従業員への理解を深めたい企業人事担当者はもちろん、ダイバーシティの観点を取り入れた新規事業開発の担当者にも有効な内容である。

編集後記

今回の「VR 発達障害」体験を通じ、筆者にとっての最大の収穫は、自分自身が軽度の聴覚過敏症状を持っている可能性がある、という気づきでした。

人と話をするとき、どうしても周囲の雑音が気になって話に集中できない。とはいえ、耳鼻科に通院しても、聞こえ方には一切の問題がない。

そんなモヤモヤとしたヒアリング力にストレスを抱えていたわけですが、今回の体験会を通じて、自分の症状に少なからず似ていることがわかり、安心したのを覚えています。

このように、今回リリースされたコンテンツは、当事者の視覚・聴覚世界を学ぶだけでなく、学んだ方自身の症状と向き合うことのできるチャンスになるとも感じています。

いずれにしましても、相手を知ることが、その方への配慮策を考える第一歩です。

多くの方が、「VR 発達障害」を通じて様々な視点転換がなされることを期待します。