近年、企業のホームページやパンフレットなどで、障害者雇用に言及するシーンが増えてきた。2016年の障害者差別解消法施行や2018年の障害者雇用率引き上げなどの社会背景を受けての影響だろう。企業における障害者の採用活動が重要課題の一つとなっている。

しかし、障害者雇用への着手の企業姿勢とは裏腹に、障害者に関する写真やイラスト素材が少なく、適切な形で情報が発信できていないケースがしばしば見受けられる。

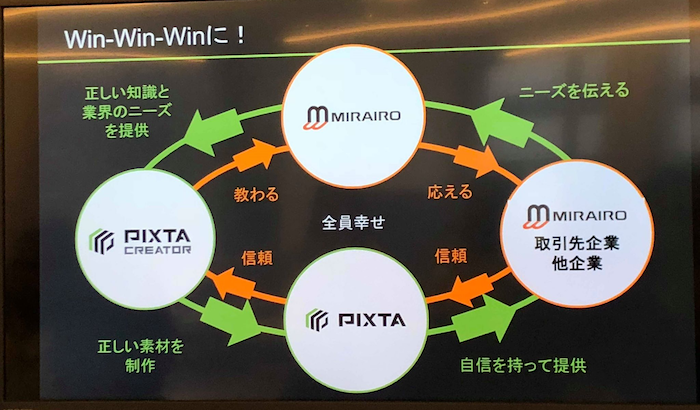

そんな状況を改善すべく、国内最大規模の素材を保有し28万人以上の写真・イラストクリエイターに強みを持つPIXTA(ピクスタ)と、ユニバーサルマナーのプロ講師やユニバーサルデザインのソリューションに強みを持つミライロが手を組んだ。

両社とも、適切な知識を元に作られた「働く障害者」の画像やイラストなどのイメージ素材が少ないことに課題を感じていたことから、12月9日、「クリエイターのためのユニバーサルマナー講座」を実施した。作り手の知識底上げというアプローチである。

当日会場には多くのクリエイターが集まり、また遠距離のため来場できない方はオンラインでリアルタイム受講されていた。興味関心の高さがうかがい知れた。

クリエイター向けのユニバーサルマナーとは新しい視点であり、Love Tech Mediaとして講座内容を取材した。

PIXTA×ミライロ、コラボの背景

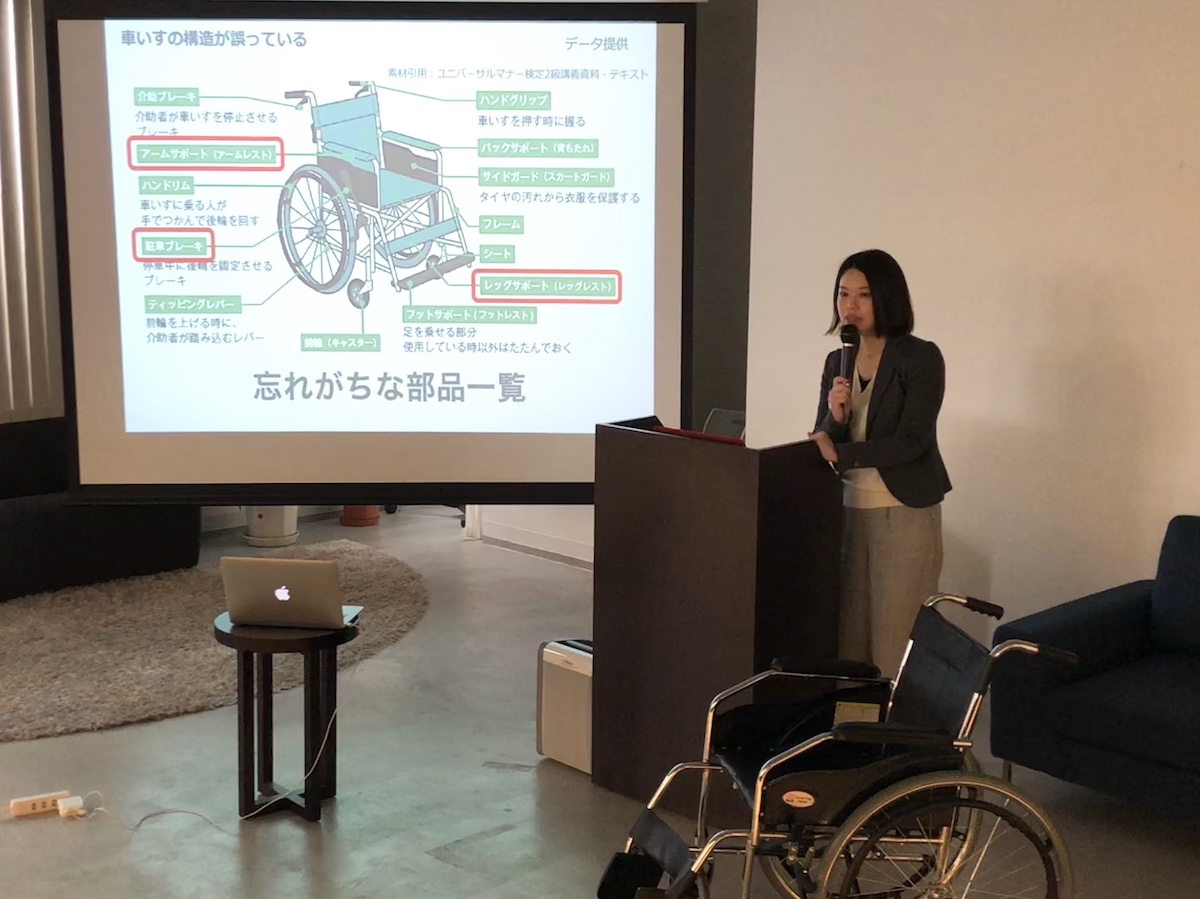

本企画の講師は、株式会社ミライロ 広報部長でありユニバーサルマナー講師でもある、岸田奈美(きしだなみ)氏が担当された。

ミライロでは、障害を”価値”に変える「バリアバリュー」という視点から、社会に向けてユニバーサルデザインを提案している。バリアフリーというマイナスをゼロにする考え方ではなく、バリア(障害)をバリュー(価値)に変えるという考え方だ。

同社ではユニバーサルデザインに根ざしたモノやサービスを提供しており、ユニバーサルマナー検定のような啓蒙活動から、企業に向けたコンサルティングや研修事業まで、幅広い事業領域を展開している。

今回の取り組みは、取引先企業の障害者雇用や社内マニュアルのコンサルティングを進める中での課題から発展したという。

「障害者雇用への機運醸成や、2020年のパラリンピック、2025年の大阪万博など、社会的需要は増加しています。一方、専用ページや紙の冊子を作ろうと思った時に、障害者のポジティブな素材がなかったり、素材そのものが実際の障害者シチュエーションから乖離しているなど、ネット上の情報には課題が散見されていました。」

そこで、素材について国内最大規模のピクスタと組むことで、「素材の改善」という観点から課題解決を図ることになったというわけだ。

社会性と経済性から見る素材のニーズ

「今、アクティブな障害者関連素材が、社会性と経済性の両軸からニーズが高まっています。」

社会性としてはまず、障害者雇用率の引き上げがある。これまで厚生労働省が定める障害者雇用率が2.0%だったのに対し、2018年からは2.2%、2020年度末までに2.3%に増える予定だ。また2018年4月より、障害者雇用義務の対象として、精神障害者も加わった。雇用対象が広がったことで、一層の雇用促進が想定される。

また、2016年に施行された障害者差別解消法により、障害を理由とした不当な差別的扱いを禁止し、社会的障壁を取り除く合理的配慮を行うことが明示された。後者について、民間事業者については「努力義務」とされているものの、行政・民間それぞれで障害者への配慮が進むことは確実だ。

一方経済性としては、上述の社会性の効果として人々の障害者へのイメージや姿勢が変化していき、またテクノロジーが発達したことも相まって、これまで外出できなかった人々が外に出て、モノを買ったりサービスを利用するなどの経済活動が可能になった。

「今の日本で、支援を必要とする人は全人口の約34%にものぼります。」

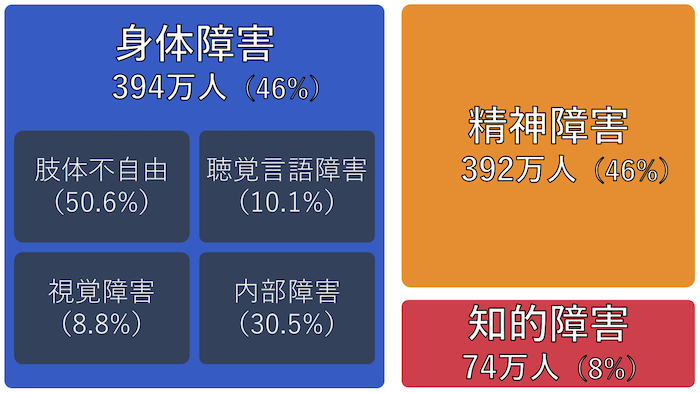

具体的には、3,300万人にものぼる高齢者(人口の約26%)、788万人の障害者(人口の約6%)、そして3歳児未満の子ども(人口の約2%)である。その中でミライロが考える、障害者種別でみた素材ニーズはこちら。

肢体不自由者>精神障害者>視覚障害者・聴覚障害者>知的障害者

車椅子などを利用する肢体不自由者が最もニーズが高く、続いて精神障害者と続く。先ほどもお伝えした、精神障害者の障害者雇用対象への追加が影響しているという。

厚生労働省「障害白書」(平成29年)

厚生労働省「障害白書」(平成29年)

以下、素材を作成するクリエイターが押さえるべきポイントについて、主に肢体不自由者と視覚障害者、および精神障害者について、それぞれ解説された。

肢体不自由者と車椅子について

肢体不自由者とは、上肢・下肢・体幹の運動機能に障害を持たれている方を示す。具体的な生活対応としては、車椅子や杖を使用しているケースが多い。

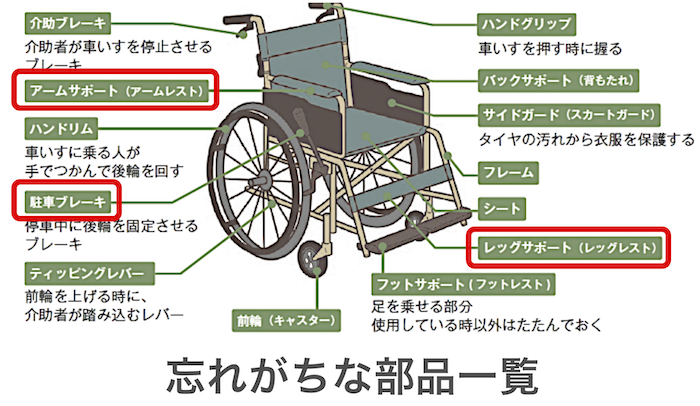

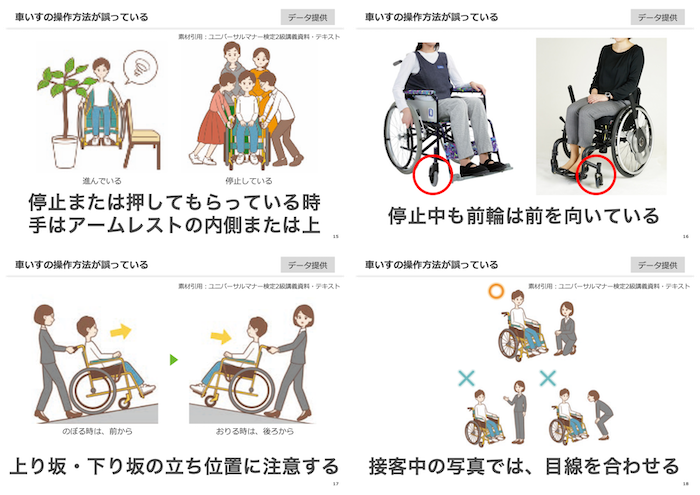

この肢体不自由者に関する素材で誤りやすいことが以下となる。

1位 車椅子の構造が誤っている

2位 車椅子の操作方法(本人)が誤っている

3位 車椅子の操作方法(介助者)が誤っている

4位 車椅子の種類が、人物や情景にそぐわない

5位 杖を持っている人の解除方法が誤っている

まず車椅子の構造について改めてチェックする。以下が車椅子の各部位を解説した図だが、岸本氏によると、特に間違えやすいのが赤枠で囲った部分だという。

素材引用:ユニバーサルマナー検定2級講義資料・テキスト

素材引用:ユニバーサルマナー検定2級講義資料・テキスト

「例えばレッグサポートがないと、脚がそのまま車椅子の後ろに持って行かれてしまうので、危険です。必ず描くようにしましょう。」

また本人や介助者の操作方法についても間違いが多いという。

「基本的には、車椅子を押してもらっている時、もしくは停止しているときは、本人の手はアームレストの内側または上になります。移動中に手が外にあると、邪魔になったり持っていかれる可能性があって危険です。」

車椅子を描くもしくは撮影する上での様々なポイント例

車椅子を描くもしくは撮影する上での様々なポイント例

さらに車椅子には、通勤や仕事・ショッピングなどで使う「自走用」のものと、介護施設や病院などで使う「介護用」のものがあり、時にこれらが混同して素材利用されたり、イメージに合っていない使われ方をされることも多いという。

「こちらの写真はとてもいいですね、おそらくこの方自身が当事者なのでしょう、車椅子とアクティブに働くイメージが合致しています。

一方、車椅子がすごくオールドファッションドなものが使用されているなど、ぱっとみてもアクティブなイメージとは離れてしまっているものも多く、そういうものは素材用に撮影したんだなと一発でわかってしまいます。

細かい部分ですが、見る人が抱くイメージに大きく影響します。」

視覚障害者について

次が視覚障害者についてのレクチャー。視覚障害者に関する素材で誤りやすいことが以下となる。

1位 白杖の持ち方が不自然である

2位 介助者の立ち位置が誤っている

3位 盲導犬の立ち位置や服装が違う

4位 業務への取り組み方が表現されていない

例えば以下の写真のケースの場合。白杖と移動時の立ち位置が不自然だという。

「介助者が一緒にいるときは、白杖は地面に対してより90度に近い角度でまっすぐ持ち、地面に先端が少しつく位置に持つことが一般的です。また介助者が一緒にいるときは、歩くときの導線については任せることができるので、基本的には点字ブロックの上を歩きません。この二点で、こちらの写真は不自然ですね。」

また、補助犬を描くときも要注意だ。基本的に補助犬は、仕事中はハーネスかマントの着用が必須である。

「たまに、何も着用していない補助犬を描いたイラストや写真がありますが、これは間違いです。ハーネスは盲導犬だけが着用するものであり、他は聴導犬や介助犬といったわかりやすい文字が入ったマントを着用しています。」

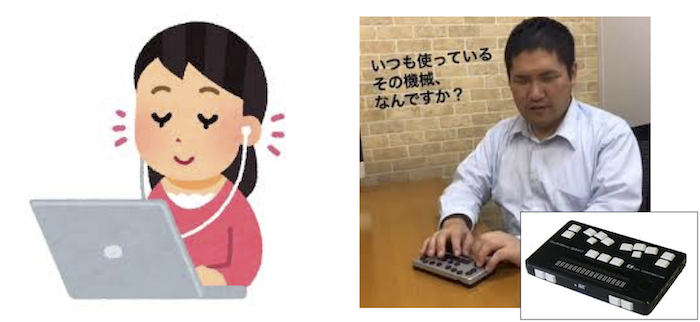

雇用に向けた素材という観点では、仕事中の様子を描いたものも、非常に少ないという。

「基本的に視覚障害の方は目をつぶり、音声をもとに業務を進めることが多いです。こちら左側のイラストはその点で、よく描けています。写真の場合は右側のように、視覚障害の方が使うブレイルメモ(※)などを使用すると、より実際の業務に即した画になります。」

※ブレイルメモ:点字で記録・表示することのできる電子メモ。メモを取るだけでなく、テクストデータを取り込むことができるものが多い。

聴覚障害者・精神障害者・色覚異常について

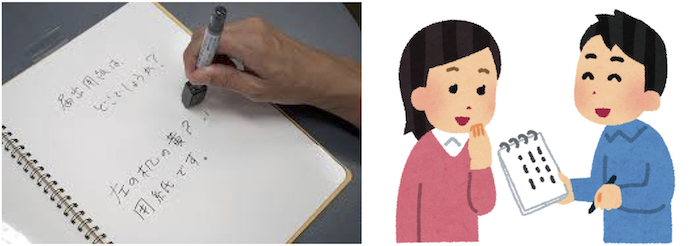

次に聴覚障害者に関する素材ポイント。圧倒的に「手話」をテーマとする素材が多い印象である。

「でも手話を理解している聴覚障害の方は、実は5人に1人程度と言われており、実際のコミュニケーションで圧倒的に多いのが筆談なんです。」

例えば企業の障害者雇用に関する採用ページで手話の素材を使ったものにすると、手話ができないと採用されないのでは、という誤解を生みかねないという。

社内マニュアルでも筆談でのコミュニケーションを表したものを多く使うであろうことから、筆談風景の素材は今後ニーズが高まっていくと考えられる。

続いては、精神障害者に向けた素材の対応について。

精神障害者の関連素材で陥りやすいこととして、精神疾患を重視するあまり、暗くて怖いテイストになってしまっている素材がほとんどだという。

「試しにGoogleで『精神障害 素材』と検索すると、頭を抱えたりするような暗いイメージの素材が圧倒的に多く、具体的なサポートがイメージできないものばかりです。」

例えば精神障害の方は音に過敏な方が多く、仕事場ではパーテーションなどで仕切りを施したり、個室で休んでいるようなイメージが有効だという。また、優しく話しかけるようなサポートを示した素材も、当事者にとっては安心する要因だ。

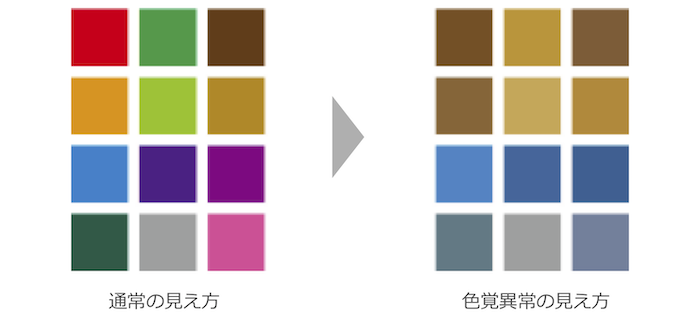

最後に、これまでの情報をイラストで描く際のおまけポイントとして、色覚異常者への配慮についてのお話があった。

色覚異常とは、色の区別がつかなかったり、背景や文字を混同する、下線や強調に気づかないなどの症状があり、男性は20人に1人、女性は500人に1人の割合で存在するという。

例えば路線図ひとつ考えてみても、びっしりとした情報を色の違いでなんとか見分けている方が多いので、色覚障害者にとっては非常に見辛いことになってしまっているという。

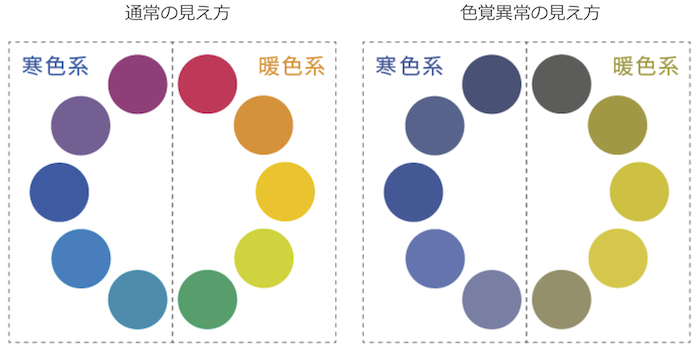

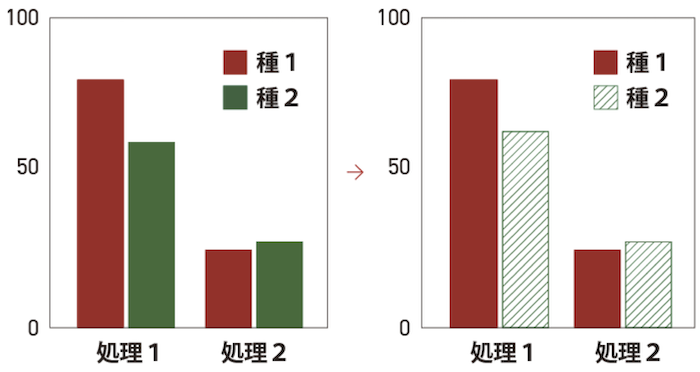

このようなケースを発生させないよう、色覚障害者に配慮したイラスト作成のポイントは大きく分けて2点あるという。

「まず、明度の違う暖色系の色と寒色系の色とを組み合わせた配色にしましょう。それぞれの色が交差することで、グラフや線を見分けることができます。」

「また、色に頼らず、塗り方や模様を分けて表示することも重要です。」

色と模様、それぞれを工夫することで、色覚障害の方にも優しい素材設計が可能となる。

これを機に色々な監修素材を作っていきたい

講義終了後、本企画を担当されたピクスタの小林順子(こばやしじゅんこ)氏、登壇されたミライロの岸田氏、そして講義参加者にそれぞれ感想を伺った。

ピクスタ株式会社 コーポレート本部 経営企画部 広報担当 小林順子氏

ピクスタ株式会社 コーポレート本部 経営企画部 広報担当 小林順子氏

小林氏:ピクスタとしてクリエイターさん向けの講座は毎月のように実施しているのですが、このようなユニバーサルマナーの観点での実施は初めての試みでした。どれくらいの参加者が集まるのか不安はありましたが、蓋を開けてみるとたくさんの方に興味を持っていただけました。

今日の講義を受講されたクリエイターさん向けに、2019年1月に実際の撮影会を企画しています。そこで撮影及び作成されたイラストについて、春には特設サイトを作って、ミライロさん監修素材として販売開始する予定です。

あと今回の取り組みをきっかけに、今後は色々な分野での監修素材を作っていきたいと考えています。一例として、介護領域などはニーズがあると思いますね。

とはいえ、まずは今回の「働く障害者のイメージ素材」について、しっかりと世の中に流通させて参りたいと思います。

岸田氏:今回は初めてのクリエイターの方向け講義でしたが、社会的背景も含めてビジネスチャンスを感じてもらえたのではと感じています。

講義でもお伝えしました通り、企業様のコンサルをしていると、働く障害者のイメージ素材が世の中に圧倒的に少ないことを実感していました。結果として自社で素材作成から実施する必要があるのですが、背景となる知識や撮影用の備品調達など、ちゃんとやろうとすればするほど、結構な費用がかかってしまいます。だからこそ、中小企業ではなかなか対応できない、という流れがありました。

今回の取り組みを通じて弊社監修の素材が手軽に入手できるようになることで、より障害者雇用に向けた取り組みのハードルが下がり、結果として障害者雇用の促進につながると考えています。

参加者(女性フォトグラファー):私自身、現在2歳の子供がいて、日々ベビーカーで移動する大変さや不便さを身にしみて感じているので、写真というアプローチで何か力になれたらと思って参加しました。非常に勉強になりましたね。

特に車椅子の解説はわかりやすかったです。足元のパーツや介助するときのマナーなど、初めて知る内容ばかりだったのですが、休憩時間にも丁寧に教えてもらえました。

編集後記

福祉領域のLoveTechな取り組みについて調査・取材することが多い筆者ですが、講義で初めて知る内容も多く、社会背景もしっかりとまとまった形で学ぶことができました。

まずは知ることからスタートです。

今回写真及びイラストクリエイターの方々による学びを経て、世の中の「働く障害者」素材が、より適した内容に昇華されることを期待したいと思います!

実際の車椅子の使い方解説に見入る参加者の皆様