キュレートポイント

本日からLoveTech Mediaでは、Webサイト『Pnika(プニカ)』のLoveTechな記事キュレーションを開始します。

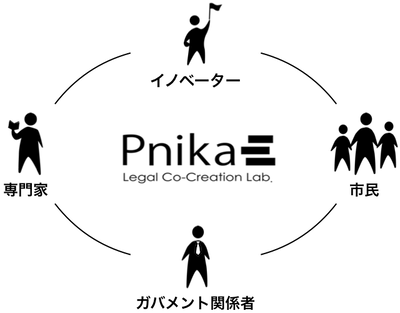

Pnikaとは、イノベーター(ビジネス開発者)の持つ「課題提起」をベースに、イノベーター、専門家、市民、ガバメント関係者の4者をつなぐためのオープン・コラボレーション・プラットフォームです。

どんなに魅力的なサービスでも、法律や制度といったルールがそこに追いついていなければ、社会に実装することはできず、またルールが整備されたとしても、それに関わるステークホルダーの理解を得ると同時にリスクを洗い出し“共に”取り組んでいかないと、誰のためのルールかわからなくなってしまうものです。

「みんなでルール作りに関わるべき、マルチ・ステークホルダー・プロセスの時代」だからこそ誕生したプラットフォームとして、Pnikaでは具体的に、イノベーターの課題整理・解決に向けたプロセス設計サポートや、各ステークホルダーを巻き込むネットワーク構築のサポート、ルールメイキングに向けて必要なエビデンス作りのためのクラウドファンディングサポート等を実施しています。

その一環として、イノベーター向けのルールメイクの考え方・ノウハウ・実例等の記事コンテンツ配信もスタート。

LoveTech Mediaでは以前より、ルールメイクに向けた一人ひとりの当事者意識が大切だとお伝えしており、以下のようなデジタル時代におけるルールメイキングを考えるための取材記事を配信していることから、よりイノベーター目線の情報発信も強化したく、Pnika記事のキュレート配信を開始します。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum05_20190501/”] [clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190910finsum02/”]

第一回目となる本記事は、まさに「規制」についての解説記事。

マイナスで面倒なものとして見られがちな規制ですが、本来的には市場の失敗を補正し、より良い生活を実現するために必要不可欠なものです。

そんな「規制」を適切な視点で見るためのコンパス的な記事となりますので、ぜひご覧ください。

本記事は「Pnika」のキュレーション記事で、元記事の一部転載版となります。

今回は、前回ご説明した『【図解】まず、知るべきスタートアップに必要な『ルールメイキング』の全体像』の重要な領域のひとつである『規制(Reguration)』について理解を深めるため、スポットライトを当てて説明をしていきたい。

◆そもそも規制ってなに?

規制とは何か。以前Pnikaが実施したインタビューにて、法哲学者の大屋氏は、規制について下記のように述べている。

- 規制とは、予め起こり得る事態を想定して事前策に落とし込み、賢明な行動を動機づけるシステムであり、リスクの配分機能を持つ。

- 「規制が全く無い」という状況はあり得ず、特段の規制の定めが無い場合は民法等の既存のルールに準じる(例えば加害者側に過失や故意があれば、民法に準じて損害賠償を請求されることとなる)

上記の通りイノベーションを起こそうとするスタートアップにとって、そもそも規制の有無に関わらず、他者に危害・損害を起こす事態は避けなければならず、また規制緩和にあたっては、そのリスクについて説明ができなければならなない。

規制とイノベーションの関係性についての詳細は、下記のインタビューを参照されたい。

Pnika「法哲学者・大屋雄裕教授に聞く、規制とイノベーションの関係とは?(前編)〔インタビュー〕」

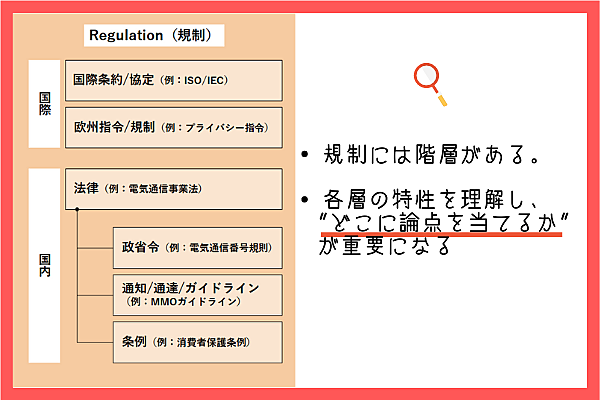

◆規制には階層がある

規制は、基本的には国際的なものと、国内のもので大きく分かれる。国際的な規制とは、FTA/EPAなどに代表される、国際条約/協定などがある。直近ではプライバシー関連や環境関連では、欧州指令/規制などが先行することもある。これらは企業の事業環境に大きな影響を与えるが、その決定には国際交渉の様々な要素が絡んでおり、一スタートアップがその内容に関与することは容易ではない。

日本国内にフォーカスすると、日本では規制はいくつかの階層構造になっている。例えば通信事業者に関する規制については、一番上位には電気通信事業法という法律が存在するが、法律自体には細かい基準等は書かれていないことが多い。その場合、法律の一つ下のレイヤーとして、政省令に具体的な基準や手順(例えば電話番号をどう各社に割り振るか等)が定められている。

また、法律や政省令において、条文だけでは伝わらない解釈や補足説明を、通達・通知・ガイドラインといった文書の形で発信していることもある。これらについては法的拘束力はないものの、当該通達・通知・ガイドラインを参照しながら、各行政機関が実務を行っていることから、事業者にとっては、最も直面する実質的な規制になっていることが多い。

また、地方行政には条例を定める権利がある。ただし、条例は基本的には法令(法律や政省令等)は逸脱できないため、法令では規制されていないものについて、独自に規制する場合などに、地方議会の承認を経て制定される。

図1.規制の階層と論点設定の重要性

図1.規制の階層と論点設定の重要性

このように、規制には階層がある。下のレイヤーになるほど、利害関係者が少なくなるが、適用範囲は限定的になる。もしスタートアップが、規制を変えたいと思うのであれば、どのレイヤーの話に論点をあてるかを決めるのは重要だ。

つづきは以下よりご覧ください。