2024年3月、国内FinTechビジネスの魅力を世界へと発信し、また国外のFinTech動向をキャッチしてビジネスの共創エコシステムを創出する場として、初の「Japan Fintech Week 2024」が開催された。主催したのは金融庁。3月4日~8日をコアウィークとし、LoveTech Mediaが2019年よりメディアパートナーを務めている「FIN/SUM」(主催:金融庁、日本経済新聞社)をはじめ、様々なFinTech関連イベントが各会場で催された。

当メディアでは、Japan Fintech Week 2024の数あるイベントの中でも、先述のFIN/SUM 2024と、Japan FinTech Festival(主催:Elevandi)、それからブロックチェーンのガバナンス等についてマルチステークホルダープロセスで議論するBGIN 第10回総会の様子を、複数回に亘ってレポートする。

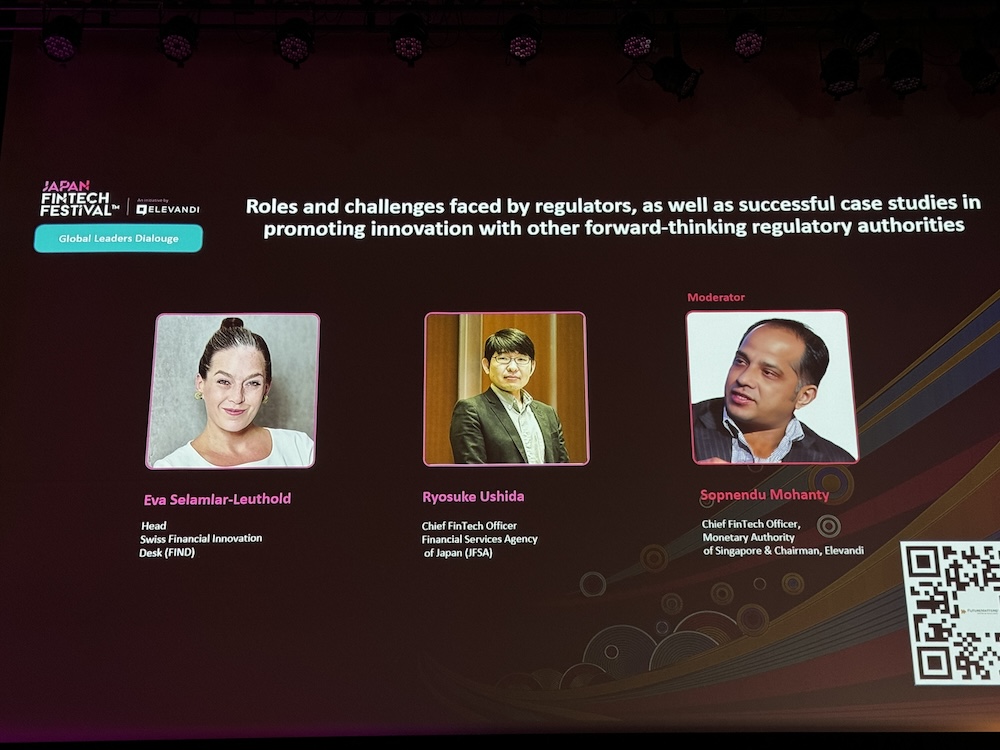

その第一弾となるのは、Japan FinTech Festival初日に設置された規制当局対談。日本、シンガポール、それからスイスの規制サイドに身を置く3名は、規制当局が直面する役割と課題をどのように捉え、業界に対してどのようなリーダーシップを発揮していきたいと考えているのか。また、中長期的なFintechエコシステムのスケールアップに向けて、フリーキャッシュフローや人材等のリソースをどのように展開していくべきと捉えているのか。シンガポール金融通貨庁 フィンテック最高責任者であるモハンティ氏による絶妙なモデレーションの下で、議論が白熱した。

- エヴァ・セラマー[Eva Selamlar-Leuthold](スイス金融イノベーションデスク 責任者)

- 牛田 遼介(金融庁 チーフ・フィンテック・オフィサー)

- ソプネンドゥ・モハンティ[Sopnendu Mohanty](シンガポール金融通貨庁 チーフ・フィンテック・オフィサー/Elevandi 取締役会長)※モデレーター

※モハンティ氏については2021年開催World FinTech Festival Japan 2021のレポートも併せてご覧ください。

※Japan FinTech Festivalは全プログラム英語のみで開催されました。本記事は、執筆者の意訳をベースに作成しています。

規制サイドと産業界がしっかりと協力していく必要がある

「今日私から皆さまにお伝えしたいメッセージは、金融庁は決して皆さまの“敵”ではない、ということです」

このように自己紹介を始めたのは、金融庁のチーフ・フィンテック・オフィサーを務める牛田 遼介氏。Japan Fintech Week 2024のコアウィーク期間中、常に金融庁ロゴが背中に入った白パーカーを着用して、様々なイベント会場へと足を運ぶ姿を何度も目にした人物だ。金融庁職員と聞くとどうしてもスーツ&ネクタイ姿のかたい表情の職員像を想像してしまうのだが、そういったイメージを払拭し「金融庁がイノベーションのための規制当局へと変わっていこう、というコミットメントのようなものとしてこのような機会にこのような格好で登壇している」と牛田氏は柔らかい口調で説明し、その上で、規制とイノベーションの相補的な関係性の大切さを提示した。

「ご存知の通り、私たちの社会は人口減少に直面しており、高齢化も進んでいます。つまり、何もしないことのリスクが非常に大きい状況なのであって、AIやブロックチェーンといった新しいテクノロジーの活用がとても重要だと捉えています。もちろん、新しい技術の適応リスクも存在しますが、それらを乗り越えるためにも私たち規制サイドと産業界がしっかりと協力していく必要があるでしょう」(牛田氏)

具体的な事例をモハンティ氏に問われた牛田氏は、2023年の「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」(16 暗号資産交換業者関係)等の一部改正にまつわる取り組みについて説明した。こちらは、ブロックチェーン上で発行されるNFTのような各種トークンの暗号資産該当性に関する解釈を明確にする目的でなされたもので、2022年12月に一部改正案の公表とパブリックコメントを募集開始し、それに対して2023年3月には「金融庁の考え方」として、最小取引単位あたりの価格としての“1,000円”や、発行数量を最小取引単位で除した数量としての“100万個”以下といった、具体的な数字による基準例を提示した。当時、NFTブームなるものが到来してきていた時勢だったからこそ、産業界との対話を通じて適切な規制のあり方の模索を迅速に進めていったと言えるだろう。

すべての国の規制当局が参加するグローバルなサンドボックスを作ってみては?

一方で、ある国が規制強化を進めると、それを逃れる形で別の管轄権へと移動する「規制のアービトラージ(regulatory arbitrage)」が現実問題として発生することも事実だ。特に市場原理から離れた規制だと、規制のアービトラージへのモチベーションが顕著になる。これについて、スイス金融イノベーションデスクの責任者であるエヴァ・セラマー氏は「それ自体は決して悪いことではない」と強調する。

「私たちは市場原理に基づく競争が基本的には良いことだと捉えており、だからこそスイスでは、競争を促進する市場主導のアプローチを大いに支持しています。もしも規制のアービトラージがこの大目標にプラスになるのであれば、それもまた決して悪いことではないと考えています。一方で、FATF(The Financial Action Task Force:金融活動作業部会)勧告のような遵守すべき国際ルールもあるわけで、そう考えるとある時点では公平な競争条件が整うことになるとも捉えています。いずれにせよ、私たちはグローバルな課題を抱えており、それに対しては各国で協力し、知見を共有/交換することによってのみ立ち向かうことができると思っています。その点において、日本もスイスもシンガポールも、コラボレーション面で素晴らしい成果を上げていると思います」(セラマー氏)

これについてFATFのVirtual Assets Contact Group(VACG:暗号資産コンタクト・グループ)の共同議長を務める牛田氏も “totally agree” と言って賛同する。VACGは暗号資産に関するFATF基準の採択を受けて2019年に設立された組織で、基準の遵守に向けた業界の取り組み状況のモニタリングや、トラベルルールといったAML/CFT(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策)など、暗号資産関係の検討全般のハブとして機能している。

「繰り返しになりますが、健全で持続可能なイノベーションは、優れたコンプライアンスとセットであるべきだと考えています。現在においても、暗号資産のサービスプロバイダーに対する規制がまったくない国もあるわけで、それでは健全な競争とは言えないと考えています。ある種の公平な競争の場が必要であり、それに基づいて各国がそれぞれの社会的課題に取り組むことで、初めて健全な競争が生まれると思います」(牛田氏)

ここまでの内容を踏まえて、モデレーターのモハンティ氏は「すべての国の規制当局が参加するグローバルなサンドボックスを作ってみてはどうか?」と2人に意見を求める。

「世界中の企業が希望の規制当局と協力できるようにするのはどうでしょう?そうすれば、すべての規制当局が協調することになるので、規制のアービトラージの機会もなくすことができると思います。いかがですか?」(モハンティ氏)

※少し古いが、各国の規制サンドボックスについては以下をご参照

これに対してセラマー氏は、実現の可否はさておき、シンガポール金融管理局(MAS:Monetary Authority of Singapore)が主導する “Project Guardian” (2022年発足)がそういったグローバル横串でのサンドボックスになっていく可能性を秘めていると応じる。Project Guardianについては、MASの公式ページで以下のように説明されている。

Project Guardianは、金融の安定性と完全性に対するリスクを管理しながら、資産のトークン化とDeFiにおけるアプリケーションの実現可能性をテストすることを目的とした、政策立案者と金融業界との共同イニシアチブである。

引用:シンガポール金融管理局

金融庁は2023年6月にProject Guardianへのオブザーバー参加を発表しており、規制当局としては本記事執筆時点でシンガポールと日本、それからイギリスとスイスの4ヵ国が参画していることになる。2023年10月には、これら規制当局(政策立案者グループ)が連携して、債券や外国為替、資産運用商品におけるデジタル資産のパイロットを推進することを発表している。この発表に付随して、MASは政策立案者グループの目的も明示しており、その中に「規制当局と業界間における知識共有の促進」や「規制サンドボックスの有効利用」などが列挙されている。政策立案者グループは現時点で4ヵ国のみではあるが、今後の拡張が期待されるとモハンティ氏も述べた。

規制サイドの人材確保をどのように設計すべきか

続いてのテーマは「人材」。加速度的にテクノロジーが進化する時勢において、それらへとスピーディーに対応できる人材の確保が、どの領域においても急務となっている。当然ながら規制当局も然り、というか、規制を作成する側であるからこそ余計に技術に明るい人材の確保が最優先とも言える。この人材面について、牛田氏は「大きな問題を抱えている」と吐露する。

「そもそもの部分として、優秀な人材を採用するのに十分な柔軟性が、金融庁の人事制度にはまだまだ不足していると感じます。それは報酬面もそうだし、キャリア面でもそうです。私の場合は幸いなことに、2019年から2021年にかけてジョージタウン大学で過ごし、ブロックチェーンをベースとする分散型金融システムのガバナンスに関する研究に従事できたわけですが、そういったパス含め、もっと魅力的な環境づくりが必要だと感じています」(牛田氏)

シンガポールやアメリカでは民間・行政間での人の行き来が活発な一方で、日本においてはまだ極めて限定的である。現に牛田氏も「仮に金融庁を辞めたとして、元のポジションに戻るのはかなり難しい」とコメントする。これについてモハンティ氏は、自身のチーフ・フィンテック・オフィサー就任時における取り組みを紹介する。

「私が2015年にチーフ・フィンテック・オフィサーに就任したとき、最初にしたことは、才能ある人材を発掘するためにハッカソンを実施することでした。結果として優秀な人材の確保はもちろん、私たち自身の技術に対する知見を増やすのにも大いに役立ちました。また、牛田さんが課題として挙げていた報酬体系についても見直しを進めました。もちろん、民間企業のようにはどうしてもいきませんが、それでも民間と行政の行き来をしやすくすることで、規制サイドでキャリアを積む経験もアリだと思ってもらえるように努力してきました。人材基盤を大幅にアップグレードし、技術動向を正しく理解しないことには、市場の変化を理解するのが非常に難しいことになると思います」(モハンティ氏)

技術革新のスピードが加速し続ける時勢においてセラマー氏は、市場の変化を理解するために「いかに市場開発できるか」を考えることも重要だとコメントする。「それって規制当局として大丈夫なの?」というモハンティ氏の質問に対しても「もちろん」と答える。

「冒頭に牛田さんがおっしゃったように、技術革新を恐れる必要はなく、それを所与として受け入れて理解する努力を続けなければなりません。逆にここに対する理解が追いついていないと、安定性や健全性、成長性、消費者保護等を提供する規制当局としての仕事を果たすことができないと考えています。なるべく市場の近くにいるためにも、ともに市場開発を考えることが大切だと思います」(セラマー氏)

最後に、「イノベーションに関して、規制当局としてあなたが最も恐れていることは何ですか?」というモハンティ氏からの質問に対して、登壇者2名は以下のように答えてセッションを締め括った。

「私が一番恐れているのは、正直にお伝えすると、金融業界やテクノロジーの分野で起こっていることの理解不足です。理解できていないことが、規制当局として恐れるべきことなんだと思います。この自らの恐れを認めながら、様々な人との対話を通じて各テーマの解像度を上げていくよう日々意識しています」(牛田氏)

「私が懸念しているのは、スタートアップと比較して、規制当局に対して既存企業の声が大きすぎるという点です。それは、資金力やロビー活動量とも関わってくるとは思います。規制当局としては、すべての声が等しく聞こえるようにすることが求められていると思っていて、リスク、チャンス、機会のバランスを取ることが非常に重要なのだと捉えています」(モハンティ氏)

取材/文/撮影:長岡武司

Japan Fintech Week 2024 特集