2024年2月28日〜3月15日にかけて金融庁が主催した「Japan Fintech Week 2024」では、3月4日週のコアウィークを中心に様々なFinTech関連イベントが都内近郊で催された。その中でも中核となった、日本経済新聞社と金融庁が共催する、国内最大のFinTech & RegTechのカンファレンス「FIN/SUM 2024」(読み方:フィンサム)の会場は、国内外からの多くの来場者で一際賑わっていた。カンファレンス初日の岸田 文雄内閣総理大臣のビデオメッセージ出演時においては、メイン会場に立ち見客が溢れていたほどである。

本記事では、前回に引き続き規制サイドの視点をお伝えしたく、FIN/SUM 2024のオープニングセッションとして企画された、欧州証券市場監督機構(ESMA)長官・ベレーナ・ロス氏来日登壇の金融庁対談「欧州当局のデジタル戦略~デジタル資産やAIへの対応~」の様子をお伝えする。

フランス・パリに本部を置くESMA(European Securities and Markets Authority)は、2011年1月1日に設立されたEU専門機関の一つ。投資家保護を強化し、暗号資産含め秩序ある証券市場の育成と安定した金融システムの構築を目的としているということで、日本でいうところの金融庁に相当していると言える。ただし、日本での監督に関与する機関が金融庁だけなのに対して、EUでは銀行、証券、保険・企業年金という3つの分野に分かれ、それぞれに主管する監督機構が設けられている。銀行については欧州銀行監督機構(EBA:European Banking Authority)、保険・企業年金については欧州保険・企業年金監督機構(EIOPA:European Insurance and Occupational Pensions Authority)がそれぞれ主管しており、いずれもESMAと同日に設立されている。

ロス氏は、英国の金融サービス機構(FSA)で数々の要職を歴任した後、2011年のESMA設立と同時に同機構の初代事務局長を務め、組織の立ち上げと日々の運営を監督してきた上で、2021年11月付で現職に就任した人物だ。

- ベレーナ・ロス(欧州証券市場監督機構(ESMA))長官

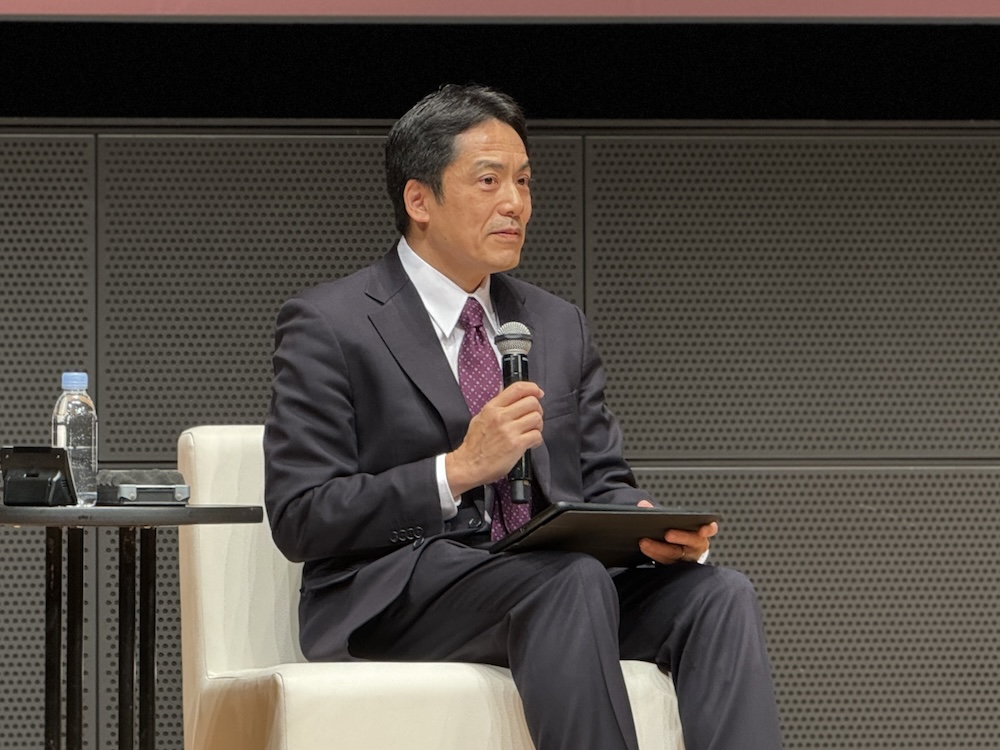

- 三好 敏之(金融庁 国際総括官)

※前回配信の「Japan Fintech Week 2024」特集記事はこちら

※本セッションは英語で開催されました。本記事は、執筆者の意訳をベースに作成しています。

ESMAが掲げる「データ駆動型」のデジタル対応

三好:2023年から2028年までのESMAの5ヵ年戦略(ESMA Strategy 2023-2028)を拝見しました。複数のトピックがありますが、焦点の一つとしてEUの金融セクターにおける技術革新への対応について言及されていましたね。ここで改めて、ESMAがどのように技術革新へと対応されようとしているのか、特にこの文書では金融セクターや金融監督における「データ」の有効活用について言及しているので、そのあたりについてぜひ教えてください。

ロス:デジタル化は金融市場のあり方を明らかに変えはじめており、セクター全体に影響を及ぼしています。そのような観点からも、金融サービス分野がデジタル技術をどのように利用しているのか、そしてそれがどのような潜在的リスクと重大な機会を生み出しているのかをより良く理解し、監督当局者としてもデータ駆動型で、それらを有効活用していく準備が必要だと捉えています。なぜ「データ駆動型」なのかということですが、収集したデータをEU全体で共同利用することで、一国だけでなく、欧州市場全体で実際に起きていることの傾向を把握できるようにしたいと考えているわけです。EUのデータハブとしての役割を強化し、相互運用性に向けた標準化を進めていきたく、「ESMA Strategy 2023-2028」でもこの点について言及しています。

デジタル化に関してはもう一つ、個人投資家への影響についても重点を置いています。というのも、デジタル化によって投資家と市場との相互作用が根本的に変わりつつあるからです。ある側面を見ると、デジタル化はより多くの投資家の市場への参入を促し、情報の非対称性を是正し、さまざまな商品を比較しながら効率的かつ低コストで市場と対話することを可能にしました。一方でデジタル化が進むからこその様々なリスクがあるのも事実です。例えばコロナ禍を経て多くの人が投資活動へと足を踏み入れたわけですが、一方で高齢者の中には、そもそもそういったデジタルのインターフェースに対応できていない方も多くいるわけです。そういったケースも想定して、教育等にも取り組むことが大切だと捉えています。

EU加盟27ヵ国へのMiCA(暗号資産市場規制)導入に伴うハードル

三好:続いて、デジタル資産に関する具体的な取り組みに移りましょう。2023年5月に暗号資産市場規制(MiCA:Markets in Crypto-Assets Regulation)が欧州理事会で承認され、現在はその実施段階にあると言えます。まずはこのMiCAについて、基本的な理念等について教えてください。

ロス:MiCAは、EU内での暗号資産の発行(募集)と、暗号資産サービスの提供を規制するもので、同時に暗号資産プラットフォームの取引参入も視野に入れています。既存の規制では金融商品として取り扱われない暗号資産(ステーブルコイン含む)に焦点を絞っているため、このタイプの市場に特化した規制体系を作り出しつつ、関連するリスクに適切に対処し、公平な競争の場を作り出そうとしています。また、投資家が暗号資産プラットフォームとやり取りする場合、金融商品を取り扱う際と同様の保護を受けられるようにすることも目指しています。つまり、この産業の新しく特異な部分を認識しながらも、同じ活動、同じリスクに同じ方法で対処する枠組みを作り出すということで、そこの適切なバランスを模索しています。

三好:日本は暗号資産を既存の規制・監督の枠組みに組み込むために法律を改正しているという点で、やや異なるアプローチを取っています。とはいえEUと日本は、金融安定理事会(FSB:Financial Stability Board)という国際的な合意において一致しているという意味においては、暗号資産の規制で同期しています。つまり、アプローチは多岐にわたりますが、基本原則は一緒だということだと思います。

実装作業に目を向けると、27のEU加盟国に対してMiCAを実装していくには、まだまだ多くの作業が必要でしょう。私は時々、FSBや国際証券委員会機構(IOSCO:International Organization of Securities Commissions)での国際討議に参加しているのですが、27の国々が同じ方向を向くことの難しさを毎回実感しています。このような背景も踏まえて、現状のMiCAの実装状況について教えてください。いつ頃、全EU加盟国でMiCAが実装完了する見通しなのでしょうか。

ロス:おっしゃる通り、現在は導入の真っ最中です。27の加盟国の中には既に既存の独自制度が存在するケースもあるため、各国家監督機関と非常に密接に協力しながら取り組んでいます。最終的にはEUに共通の規制を導入することになるので、暗号資産サービスプロバイダー(CASP)への認可方法や、EU域内での認可に興味を持つ個々の事業者等の取り扱い方について国家監督者間で議論し、一貫性ある共通のアプローチを取るようにしています。認可を受けることができたら、我々が呼ぶところの“パスポート”が発行されます。つまり、どこに拠点を置いていてもEU全域でサービスを提供することができるのです。現在注力しているのはこういったことであって、今後も継続的に続けることになるでしょう。

AIがもたらす潜在的な金融安定性リスクへの対応

三好:最後に、AIについて簡単に触れたいと思います。ESMAではAIに対してどのような考えを持っていますか?規制が拙速に実施されれば、技術革新を阻害することになりかねないという意見がある中、ESMAの基本的な考え方を教えていただきたいです。

ロス:AIは、金融市場をより効率的に機能させ、増え続けるデータをいかに管理するかという点で、非常に魅力的な新しい技術だと感じています。このような観点から私たちは、どのようなユースケースがあるのか、金融業界全体でどのように利用されているのかを注視しています。EUの規制面でお伝えすると、EU全体に適用されるAI法があるわけで、これは何も金融サービスに特化したものではありません。ですから私たち自身、この法律がどのように機能し、どのように運用されるのかを理解しようとしている最中なのです。

ただ現時点ではっきりしているのは、証券市場におけるAIの活用ケースを見ると、最終的なアウトプットの根拠に関するリスクが存在します。また、個人データ保護の問題や、個々の消費者や投資家に対して提供されるツールが実際にどのように使用され得るかのに関する問題もあります。あとは、これらのツール提供の主体が少数のプレイヤーに集中していることも問題の一つだと捉えていて、皆が同じツールを使うことによる潜在的な金融安定性のリスクにもつながる可能性があると考えています。ですから私たちは金融保護と金融安定の観点から、投資家が適切に保護されるよう見守るとともに、潜在的な金融安定の目的からも捉えるようにしています。

取材/文/撮影:長岡武司

Japan Fintech Week 2024 特集