2024年2月10日〜11日、総合アートイベント『GANRA Art Festival』が、東京・新宿のアートスペース・WHITEHOUSEで開催された。主催は、ドイツ・ベルリン発のドキュメンタリー&カルチャーマガジン「MOLS magazine」。当日は、ブラジルからの初来日となったAun Helden(アウン・ヘルデン)氏や電子音楽作曲家であるMAKOTO SAKAMOTO氏によるライブパフォーマンスが実施された他、同マガジンがキュレートした5名のアーティストによるビデオアート作品が日本で初上映。決して広くないWHITEHOUSE場内は、立ち見客が発生するほど賑わっていた。

本記事では、日本で初開催された総合アートイベント『GANRA Art Festival』の様子をレポートする。

見えない・聞こえないサインを捉え発信するMOLS magazine

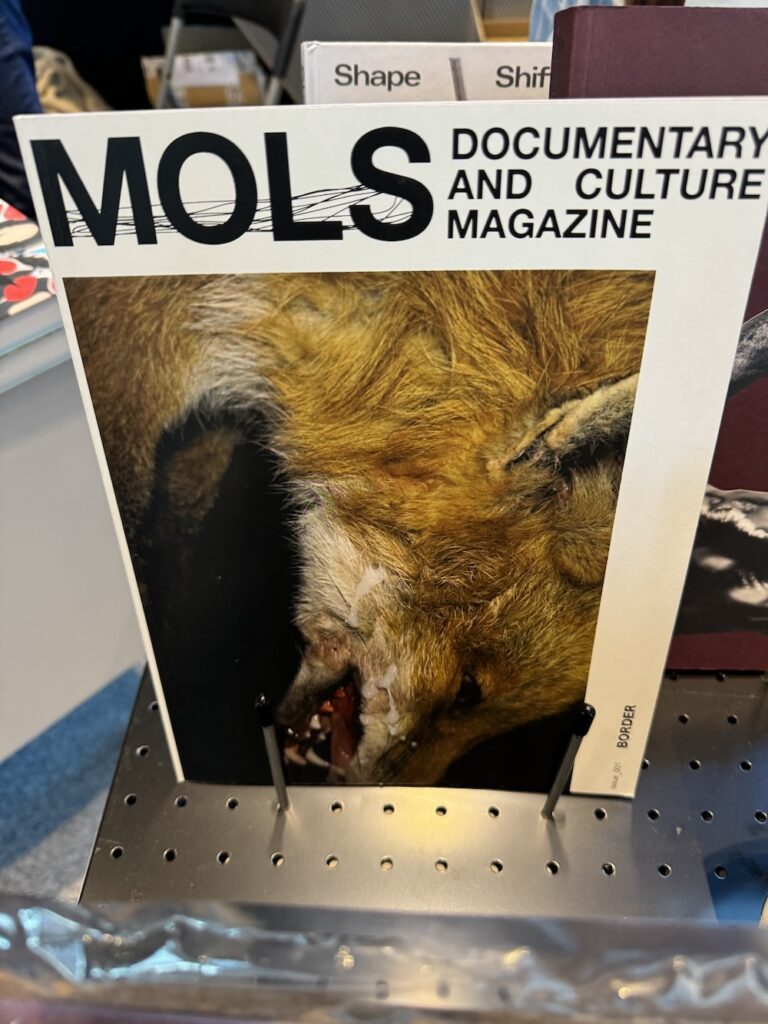

そもそも「MOLS magazine」とはどんなプロジェクトなのか。「聞いたことがない」と思う方も多いだろうが、それもそのはず。ベルリンを拠点に活動する同プロジェクトの哲学が「アンダーグラウンドに潜む見えない・聞こえないサインを捉え発信する」というもので、拠点であるベルリンで活動する様々なアーティストと協働しながら、ライブイベントの運営やMVの制作、YouTubeでの動画発信等を行っているというのだ。日本から遠く離れたベルリンの、さらにアングラアーティストにフォーカスするインディペンデントマガジンということで、物好きでもない限りは活動の存在自体キャッチできないだろう。

なんでそんなニッチなプロジェクトを僕が知っているかということだが、僕が初めてMOLS magazineのことを知ったのは、2023年11月23日〜26日にかけて東京都現代美術館で開催されたTOKYO ART BOOK FAIR 2023だ。国内外から約300組のアーティストや出版社らがブースを出展するそのイベントで、「knew as new」というアポイント制書籍セレクトショップのブースに寄った時に、創刊号の展示を拝見させてもらったのだ。

時間の関係上10分程度しか目を通せなかったのだが、その着眼点やマガジンとしての哲学が非常に秀逸で、一気にファンになってしまった。100部しか刷られなかった創刊号は、残念ながらその時点で完全に売り切れ状態だったため購入ができなかったのだが、翌年に第2号をリリースする予定とのことで、その時はX(旧Twitter)やInstagramをフォローするだけした次第だ。

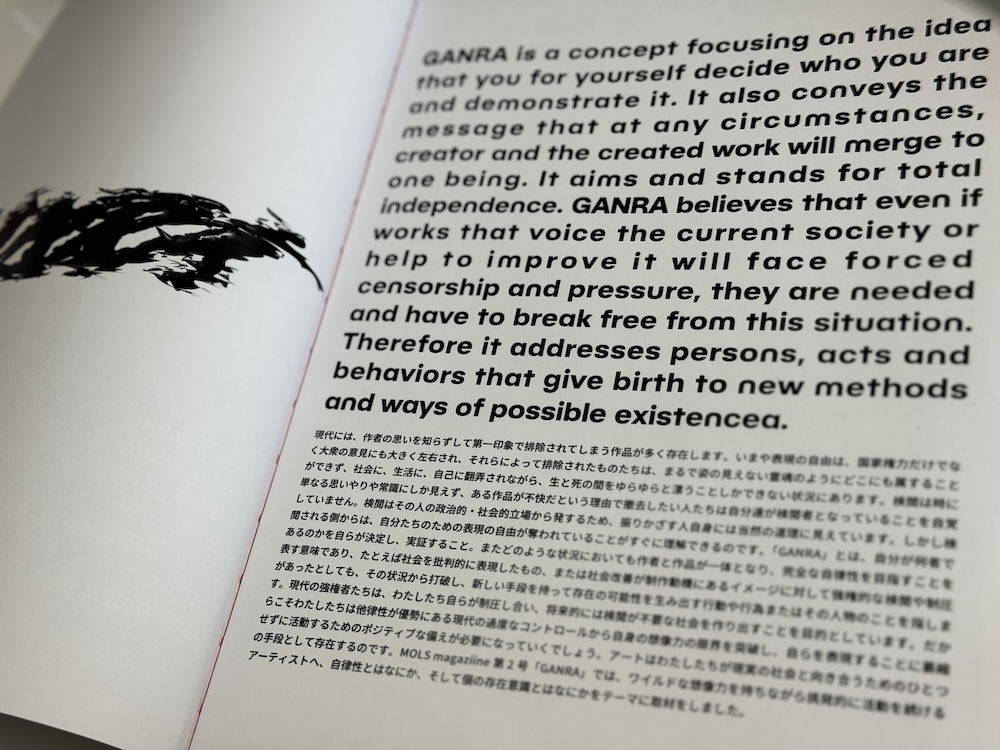

“完全な自律性”を表す「GANRA」

そんな流れで心待ちにしていたMOLS magazine第2号のテーマは「GANRA」(読み方:ガンラ)だという。GANRAって何?と思ったが、こちらは“完全な自律性”をあらわす言葉とのことだ。GANRA Art Festivalのクラウドファンディングページには以下のように記載されている。

『GANRA』とは、自分が何者であるのかを自らが決定し、実証すること。またどのような状況においても、作者と作品が一体となり完全な自律性を目指すことを表す意味であり、現代社会を表現したもの、または社会改善が制作動機にあるイメージに対して強権的な検閲や制圧があったとしても、その状況から打破し、新しい手段を持って存在の可能性を生み出す行動や行為またはその人物のことを指します。

引用:MotionGalleryのプロジェクトページ

このGANRAというテーマに対する想いは、第2号の編集前記に当たる部分で、より詳しく記述されている。自分なりに意訳すると、私たち一人ひとり(ここには政府による検閲から一個人に鑑賞まで様々なアクターが存在する)の意識的/無意識的な作品に対する応答が、結果としてアーティストをエンパワーすることもあれば、そうではなく萎縮させることもある。問題となるのは後者であって、そういった検閲に対する“耐性”なのか、さらには検閲がそもそも及ばない意識のあり方や活動の仕方を通じて「完全なる自律性」を実現するにはどうしたらいいのかを考える、というのが、僕が誌面から受け取ったメッセージだ。

このアーティストが抱える様々な制約は、日本においても大小様々な問題となって現れていると日々感じる。社会の意識的・無意識的な圧力とコンヴィヴィアルに付き合っていくためにはどうしたらいいのか。そんなことを改めて感じさせてくれる編集前記が、非常に素晴らしい内容だと感じた次第だ。

GANRAを考えるビデオアート作品5選

そんなGANRAをテーマとするGANRA Art Festivalでは、冒頭でお伝えした二人(Aun Helden氏、MAKOTO SAKAMOTO氏)によるライブパフォーマンスをメインコンテンツとしつつ、日中はAun Helden氏含む5名のアーティストによるビデオアート作品が上映されていた。まずはこれらの作品について簡単に紹介していく(といっても、実際に作品を見ないことには説明のしようもないし、そもそもアート作品なんて一人ひとりの受け止め方が全てなのであって、あくまで参考情報ということで)。

Rico Mehler:i think i was once a car

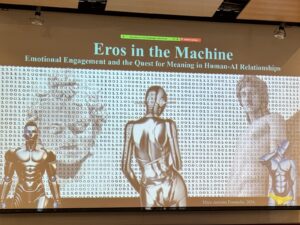

ドイツ・ハンブルクを拠点に3Dアニメーション、サウンド、インスタレーション、テキスト、AIを駆使して活動するビデオ・アーティスト。今回上映された「i think i was once a car」という作品では、写真にあるような人型のクリーチャーや、もっとダリの足の長い象を彷彿とさせるような機械仕掛けの動物が登場する。その一部がInstagramに掲載されているので、併せてご覧いただきたい。

なお、マガジン「GANRA」ではRico Mehler氏に対するインタビューで以下の質問が投げかけられており、同氏への理解がより立体的になった。

- AIや3Dアニメーションの技術はどのように学ばれたのですか?

- 映画学と美術史のバックグラウンドを持っていますが、ビデオアーティストとしての現在のキャリアを追求するようになったきっかけは何ですか?

- ストーリーのアイデアはどこから?

- ストーリーテリングにおけるシナリオの重要性についてどう思いますか?

- 人材のターニングポイントはありましたか?

- あなたのビジュアル・スタイルに影響を与えた映画は?

- なぜ素顔を見せないのですか?

- 今後、人間の機械化と機械の人間化は加速すると思いますか?それについてどう思いますか?

- 人工知能の存在により誰でも大量生産が可能になりつつあり、クリエイティブな環境は有名アーティストとさほど変わりません。テクノロジーが進化する現代において価値ある創造性を生み出すためには何が必要だと思いますか?

- 現実とバーチャルの境界がなくなりつつある現代の世界には、どのようなメリットとデメリットがありますか?

- 新しい生命体になれるとしたら、どのような生命体になりたいですか?

- あなたにとってのリラックスできる場所はどこですか?

- 「a gesture of familliarity」という作品のテーマを教えてください

- 仮想空間で自分の分身を実際に作ってみてどうでしたか?

- 「i think i was once a car」という作品のテーマを教えてください。

- あなたの作品に登場する四足歩行の生命体はどのよにして生まれたのですか?

- クィアやアイデンティティというテーマが、冷たいイメージのあるテクノロジーと融合し、計算された不完全さとそこに宿る美しさが表現されていて、崩壊寸前のバランス感覚がとても印象的でした。あなたにとってのアイデンティティとは何ですか?

特に作品を見ると、一瞬は「テクノロジー万歳」なトランスヒューマニズムど真ん中なタイプの方なのかなと感じたが、インタビューを読むとそうではなく、どちらかというと非人間を重視したポストヒューマニズム的な視点を重視されている方なのかなと感じた次第だ。

ちなみに全然関係ないところで、ちょうど作品鑑賞時に読んでいた『アナロジア AIの次に来るもの』(早川書房)という本の中で、第0章に以下の記述がある。

第四の時代は、われわれを、もはや手に負えない、あるいは完全には理解できないテクノロジーと人間が共存していた第一の時代、スピリチュアルだらけの原風景へと引き戻そうとしている。そこは人類の心が形成された場所だ。

引用:ジョージ・ダイソン(著), 服部 桂(訳)『アナロジア AIの次に来るもの』早川書房, 2023 13頁より

ここで言う「スピリチュアルだらけの原風景」の一つの側面として、Rico Mehler氏の「i think i was once a car」のラストシーン(写真のシーン)がイメージとしてしっくりきたというのが、個人的に妙に印象に残った。

Thiago Dezan x Infinite:NEVER ENDING HATE

映像作家のThiago Dezanと、グラフィックアーティストのInfiniteによる協働プロジェクト「Insomnia」からは、「NEVER ENDING HATE」という作品がピックアップ・上映された。9つのマスに分割されたスクリーンには、権力に対する抗議活動や紛争での軍隊の出動シーン、ギャングの抗争の様子など、世界中で繰り広げられている様々な「欠乏の心」による争いが映し出されている。マガジン「GANRA」では二人に対して以下の質問が投げかけられている。

- あなたの活動のテーマについて教えてください。

- お二人の出会いと、協働プロジェクト「INSOMNIA」を始動したきっかけを教えてください。

- 「INSOMNIA」のような写真を撮影するときに心掛けていることはなんですか?特別な場所を撮影することができたのですか?

- グラフィックアートを始めたのはいつですか?動物や植物をモチーフにした作品が多いですが、それはなぜですか?

- 「INSOMNIA」の核となるテーマはありますか?

- インスタグラムやSNSにはヌードの規範があり、アーティストの叫びはしばしばヘイトスピーチと判断されかねない。芸術的表現でさえ検閲されることがある。芸術の検閲についてどう思いますか?

- 芸術における強引な検閲文化は、私たちの意識を麻痺させ、常態化していると思いますか?写真家として、またグラフィティ・アーティストとして、異なる視点からリアリズムを表現しているあなたは、現在の状況をどのようにとらえ、どのような危機感を抱いていますか?

- ビデオ作品「NEVER ENDING HATE(2023)」について教えてください。どのような状況で撮影されたのですか?

- 映画を制作するときに一番大切にしていることは何ですか?

- 抗議活動中の様子や世界で最も危険な刑務所の内部を記録するということについて、どのような気持ちで撮影していましたか?

- ビデオ作品「BEAUTIFUL BURNING PRISON(2022)」について教えてください。どのようにして受刑者にカメラを託したのですか?

- なぜ3チャンネルのビデオインスタレーションにしたのですか?

- ビデオにはマスクをした数人の人々が映っていますか、これはCOVID-19のパンデミック時に撮影されたものですか?

- 健康や食事の問題はどうですか?医師は常駐しているのか?この劣悪な環境では非常に危険で、ある意味無政府状態に見えます。政府は何か改善しているのですか?

様々なシーンが映し出された後、一つひとつのマスが閉じていくのだが、最後に残ったマスで、ある老人がシャカシャカと楽器を鳴らしながら民族的な曲を口ずさんでいるシーンが非常に印象的だった。あの楽器は何だったのだろうか。

Aun Helden:ETERNIDADE

今回初来日となった、ブラジル在住のパフォーマンスアーティスト。Mols magazineの紹介によると、「彼女は自身のアイデンティティーの記号論や認識論的な研究に沿って常に新しい身体のイメージの創造プロセスを開発し、どこか現実的ではない人間離れしたフィクションの世界や言語を創造している」人物だという。たしかに後述するライブパフォーマンスの様子も然り、Aun Helden氏が表現する生物体は非常に“人間離れ”しており、一方で作中の行動習慣を見てみると何だか身の周りにいるような人間を見ているような気がしてくるので、奇妙なカタルシス効果がある作品だった。マガジン「GANRA」では同氏に対して以下の質問が投げかけられている。

- あなたのなかにある奇妙な異世界の生き物は何を表していますか?

- あなたの第一形態「PESTE」について教えてください。「PESTE」は、男性と女性の2種類のシステムからかけ離れ、独自の生殖器と年齢不詳の肌、漆黒の空虚な黒い目を持ち合わせています。しかし、ジェンダーシステムを完全に崩壊させたイメージのなかからは、大自然が持っている母性のようなものを感じます。あなたにとって「母性」とはどういったものですか?

- 第二形態「OMEM」について教えてください。生々しい肌を持つ「PESTE」から一転、どうしてホルモンを排除した化石の身体を創り上げたのでしょうか?

- 過去のスタイルでは、自身のなかにある怒りやトラウマ、不信感などに悩まされているようでした。その時の思いを、今のあなたの視点から教えてください。

- あなたのインスピレーションはどこから湧いてくるのですか?

- インスタグラムやSNSにはヌードの規範があり、アーティストの叫びはしばしばヘイトスピーチと判断されることも少なくありません。芸術的表現でさえも検閲されることがあるのです。アートの検閲についてどう思いますか?

- ブラジルには、あなたのようなパフォーマーのコミュニティがあるのでしょうか?

- 2022年11月にフランス・パリで開催された「OPYUM festival 2022」で、パフォーマンスを行った時のことを聞かせてください。

- 2022年新作「ETERNIDADE」のテーマについてお聞かせください。

- ギリシャでのSaigonとの展示についてお聞かせください。また、サイゴンの個性について少し教えてください。

- 様々なジャンルのアーティストと一緒に一つの左右ひんを作り上げた時の感想はいかがでしたか?

- 日本の舞踏が好きだと聞きました。どのような方が好きなのでしょうか?また、日本の舞踏のどんなところに魅力を感じているのでしょうか?

- 身体パフォーマンスの魅力は何だと思いますか?

- 最新作「Órgão」について教えてください。この作品のテーマは何ですか?

- アルゼンチンのブエノスアイレスで開催された初の「Órgão」披露はどうでしたか?

- これから「Órgão」はどのように変化していくのでしょうか?

- 世界経済フォーラム(WEF)が発表した「ジェンダー・ギャップ指数(GGI)」では、ブラジルが94位、日本が116位でした。両国ともに、政治や経済分野が足を引っ張っているように感じますが、実際にブラジルに住んでいて感じる格差にはどういったものがありますか?

- 今後挑戦してみたいことはありますか?

- ソーシャルメディアの急速な成長によって公共のあり方が変化しつつある現在、芸術家が身につけるべきスキルはなんだと思いますか?

ETERNIDADEのラストでは、綺麗な海岸に横たわったAun Helden氏をどんどんと引きの画でレンズにおさめるシーンがあるのだが、これが何とも言えず素敵で印象的だった。あとでマガジン「GANRA」を読んで理解したのだが、作中に出てくる「自動車」は男性を象徴するもので、それに対して「海」は女性らしさを表現するものだという。たしかに、作品を見ながら「母なる海」と表現される通りの “母性” を感じ、なぜかわからないが目頭が熱くなった次第だ。作品の全体感としては、Aun Helden氏によるInstagram投稿が参考になるだろう。

なお偶然なのかもしれないが、Rico Mehler氏も同様に「自動車=男性」というメタファーを用いていた。そういえば、映画『ドライブ・マイ・カー』の解説で「主人公が乗っていた自動車が男性の特権的地位のメタファーだ」とする解説があったことを思い出し、なるほどと思った。

Shalva Nikvashvili:GOD IS NOT DEAD , GOD IS MARVELLOUSLY SICK

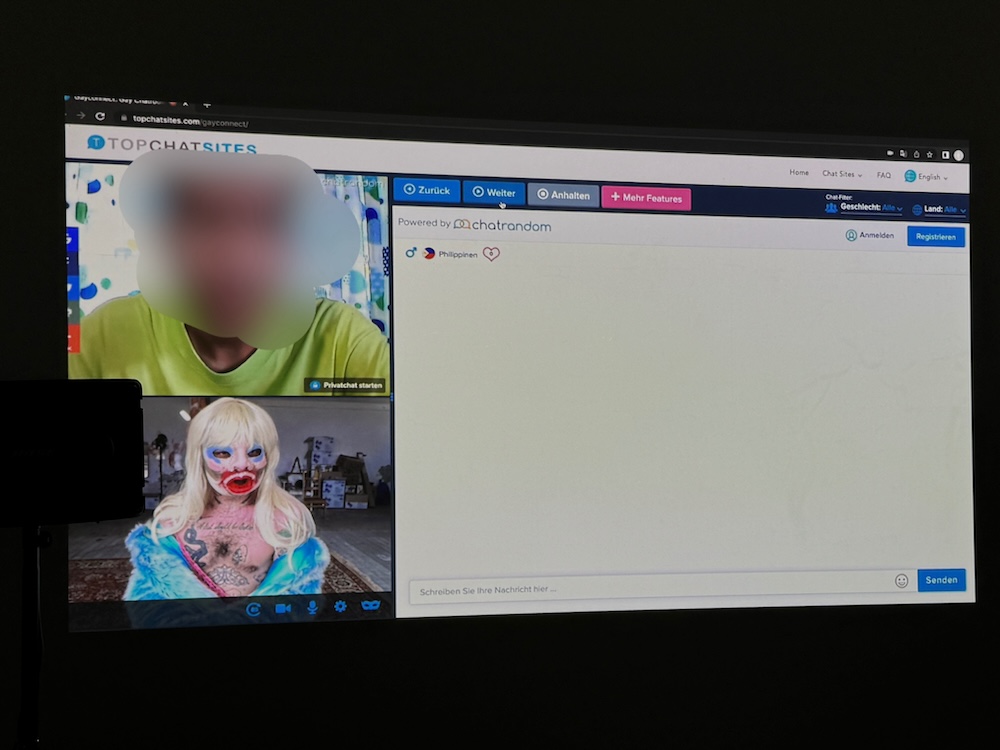

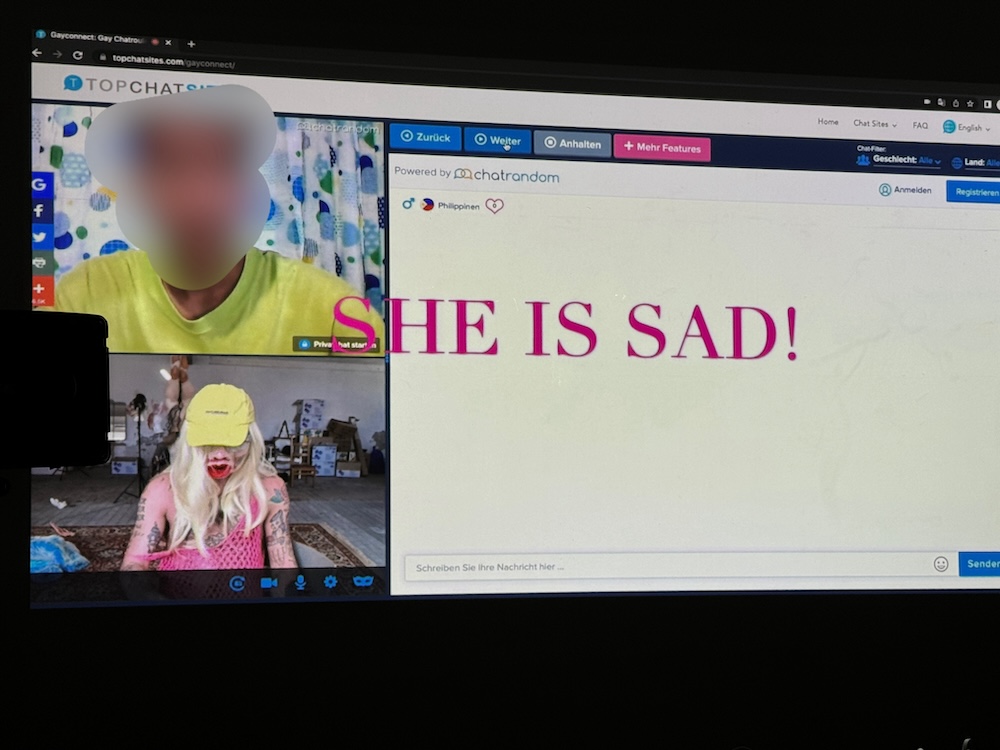

ベルギーを拠点に、写真や映像、パフォーマンスなど、様々な媒体で作品を発表しているグルジア生まれのアーティスト。今回上映された「GOD IS NOT DEAD , GOD IS MARVELLOUSLY SICK」という作品は非常にインパクトのあるもので、Chatrandomという無料のビデオチャットツールを使った、オンラインセックス文化の一端を覗き見ていくような内容だった。メインプロットとしては、上写真の上部にいる男性(SNSではモザイクがかけられていたので当メディアでも同様にモザイクをかけておいた)に対して、下部にいるShalva Nikvashvili氏が色仕掛け(?)のコミュニケーションを展開していくというもの。どんな感じで進んでいくのかは、本人によるInstagram投稿をご覧いただきたい。

マガジン「GANRA」ではShalva Nikvashvili氏に対して、以下の質問が投げかけられている。

- あなたの出身地を教えてください。また、子供の頃、どんな子供だったか教えてください。

- 幼少期の頃の話を聞かせてください。

- 家族にはどのようにカミングアウトしましたか?

- あなたのフェチを教えてください。

- マスクの素材はどこで調達しているのですか?

- マスクをつけるとその時の出来事や思いを思い出したりしますか?また過去の作品を着用することはありますか?

- なぜドイツに移住されたのですか?田舎での生活、愛犬との生活はいかがですか?

- 毎日のルーティンを教えてください。

- 作品の登場人物の女性はよく「美しくなりたい」と言います。これは何を表しているのでしょうか?

- ソーシャルメディアの大きな発展により、自分の理想像を表現することが容易になりました。その一方で、自分の本当の姿に悩んだり葛藤したりする人も少なくありません。人格形成を他者に依存する時代についてどう思われますか?

- 「WEB GIRL」「GOD IS NOT DEAD , GOD IS MARVELLOUSLY SICK」を始めるに至った経緯は?

- インスタグラムやSNSにはヌードの規範があり、アーティストの叫びがヘイトスピーチとして判断されてしまったり、芸術的な表現も検閲されることがあります。アートの検閲についてどう思いますか?

- あなたにとって「美しい」とは何ですか?

- 好きな映画や物語は何ですか?

- これまでいくつかの舞台衣装を制作されていますが、どれも魅力的なものばかりですね。ストーリーを反映した衣装づくりは、芸術活動にどのような影響を与えているのでしょうか?

- ファッションやアートの業界では盗作が多いようですが、それについてどう思われますか?またその被害に遭ったことはありますか?

- あなたにとってマスクは何を表すものですか?

なお、作品のラスト付近で二人は仲違い(というかShalva Nikvashvili氏が一方的にブチギレる)をするのだが、Shalva Nikvashvili氏の悲しみと怒りを表したマスクが異様に恐ろしく、ネットの向こうであったとしても、上部の男性は怖かっただろうなと感じた。

Jacopo Benassi:Brutal Casual Magazine

イタリアのラ・スペツィアを拠点に活動している写真家。作品名として記載した「Brutal Casual Magazine」とは、エレクトロニック・プロデューサーでポストパンク・ミュージシャンでもあるLady Maru氏との一連のライブプロジェクトを示している。今回上映されたビデオはその一環で制作されたものだと思うのだが、一定のリズムの音に合わせて、ひたすらLady Maru氏が首を横に降っているというもの。20分超えのShalva Nikvashvili氏の作品に対してわずか数分の映像作品なのだが、実は僕の中で最も記憶に残った作品でもある。マガジン「GANRA」ではJacopo Benassi氏に対して、以下の質問が投げかけられている。

- パンク・ミュージックに目覚めたのは何歳の時ですか?パンク・ミュージックとの最初の出会いは?

- カメラはどのようにして手に入れたのですか?また、カメラの使い方を教えてくれた師匠がいたら、その人のことも教えてください。

- 当時からライブハウスに通うような若者だったのですか?1970年代後半から1980年代後半にかけてのパンクシーンや、当時のイタリアの政治状況など、あなたの目に映ったものを教えてください。

- あなたのアーティストとしてのキャリアにおいてメール・アートは重要な役割を担ってきました。あなたの「Happenings & Fluxus」プロジェクトについてお聞かせください。

- 「NERO magazine」のウェブインタビューで、過去にベルリンをビデオで記録したと言っていましたね。なぜベルリンを撮影したのでしょうか?ベルリンの政治に興味があったのでしょうか?

- 性的な目覚めや気づきはいつ頃でしたか?

- イタリアのアンダーグラウンドクラブ「Btomic」の歴史について教えてください。

- リラックスできる場所を失った時、どのように感じましたか?

- 「Btomic」の思い出をお聞かせください。

- DJプロデューサー・Lady Maruとのライブプロジェクト「Brutal Casual Magazine」は、ダダイズムの即興パフォーマンスとエレクトロニックノイズパンクの間に位置するアナーキーなデュオですが、結成当時の話を聞かせてください。

- 「UNISEX(2022)」はどのようなだったのでしょうか?またパフォーマンス当時はどのような状況だったのでしょうか?

- NERO editionsから出版された著書「FAGS」では、自分のセクシュアリティについて詳しく語っていますが、あなたにとって「FAGS」とはどんな存在ですか?

- あなたが愛用するスリッパの写真もありますね。スリッパ愛好家として、なにか拘りはありますか?

- インスタグラムやSNSにはヌードの規範があり、アーティストの叫びがヘイトスピーチとして判断されてしまったり、芸術的な表現も検閲されることがあります。アートの検閲についてどう思いますか?

- 今後やってみたいことはありますか?

時間が進むにつれて、単音だったリズムは曲としての体を持つようになっていき、それに併せて首を横に降るだけだったLady Maru氏も、いつしかフィンガースナップをしながらノリノリになっていく。何だろう、たったこれだけの数分の作品なのに、妙に頭に残る。

GANRAを考えるライブパフォーマンス

ビデオアート作品の上映が終了した後は、GANRA Art Festivalのメインディッシュとも言えるライブパフォーマンスの時間。まずは電子音楽作曲家・MAKOTO SAKAMOTO氏の登場だ。

Mols magazineの紹介によると、「ベルリンでテクノミュージシャンとしてのアーティスト活動を経て、音楽が持つ楽曲的な要素や知識による解釈が聴衆に与える作用よりも、「音」そのものや「響き」、一般的な考えや表現の外側に位置する前衛的芸術、または表現者自身の思想や行動 が直接影響する即興演奏などが聴衆に与える感覚や思考への影響力に注目し、独自のアートミュージックをリリースし続けている」人物だという。こればかりは実際の音を聴いてもらわないことには何とも言えないのだが、目を閉じて空気の振動に身を委ねることで、延々とその場に同化してしまいたくなるような、そんな切れ目のない音の波が心地いい時間だった。これはアンビエント音楽に分類されるのだろうか。実はちょうど最近『AMBIENT definitive 増補改訂版』(ele-king books)という本を読んでアンビエントミュージックを楽しんでいるのだが、こういう作品もあるのだなと発見になった時間だった。

参考として、例えばこちらの山口県萩市にある文化財施設「旧田中別邸」で行われた公開制作映像がいいかもしれない。この映像はすごくいい。収録時にたまたま天候がぐずついて、前半にものすごい豪雨になって後半で太陽が見えるという絶妙な自然現象も、作品の奥行きを大いに深めていると感じる。

MAKOTO SAKAMOTO氏はソロ活動の他にも、ヴァイオリニストのHoshiko Yamane氏とのアンビエントミュージックのデュオや、ピアニストRieko Okuda氏・ギターリストTatsumi Ryusui氏とのノイズバンド「夜光虫 / Noctiluca」などのコラボレーションを展開している。夜光虫 / Noctilucaに関しては、マガジン「GANRA」でもインタビューが掲載されている。

MAKOTO SAKAMOTO氏のライブが終了したら、いよいよ最後のコンテンツ、Aun Helden氏によるライブパフォーマンスの時間だ。

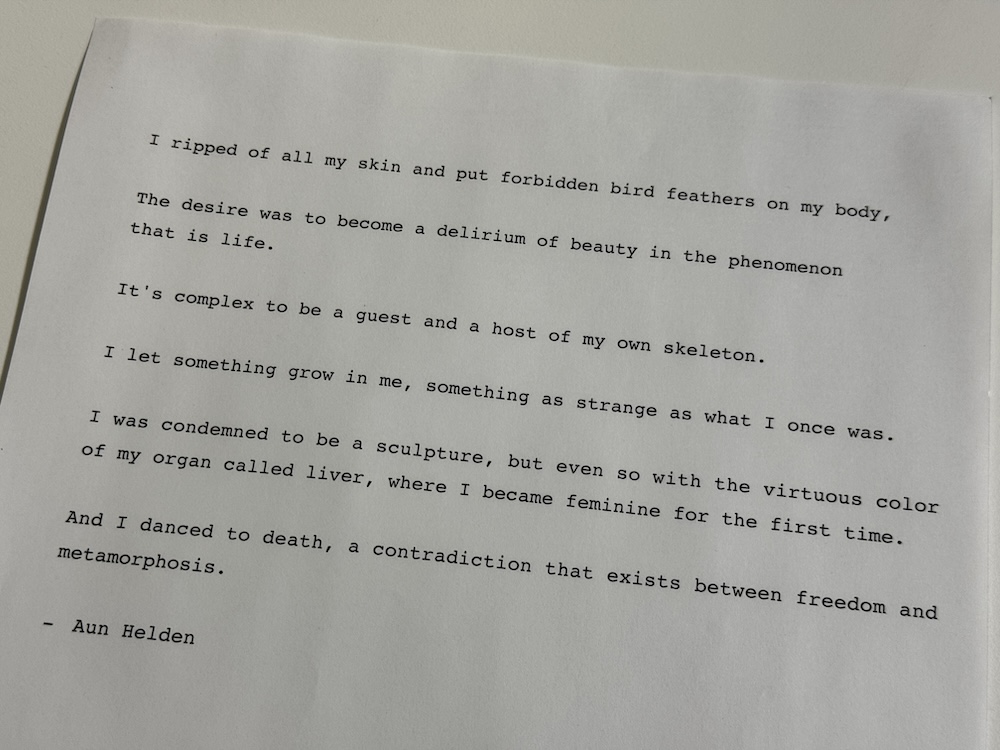

会場の真ん中に設置された “土壌を模した舞台” がメインステージ。今回のパフォーマンスは、同氏が17歳の時に書いた詩にインスパイアされたもので、自身の肝臓の中に住む孤独な女性について表現したものだという。

実はこの設定は、Aun Helden氏の最新作である「Órgão」のものだ。Aun Helden氏自身、Xで「これはÓrgãoのN2(第二形態)だ」とおっしゃっている(ちなみに第一形態はブエノスアイレスで披露された)。

「禁断の鳥」に見立ててメインステージに降り立った同氏は、もがきながらも、地中の中から自分にとっての宝物(飛ぶのに必要な臓物?)を一つまたひとつと見つけ出していき、最後は爽やかな表情と共に、また元いた場所に戻っていく。

この辺りの一連のパフォーマンスは、実際に現地にいた人間でないと何ともわからないだろうが、作品に対する解説のようなコメントとして、Aun Helden氏自身が以下のようにコメントを投稿している。

– 生きることの美しさの不思議な感覚に指が痙攣する。鳥は自由への欲望ではなく、初めて人生を経験するために自らを描く。その腕は、飛びたいという野心と同時に、地上にいたいという野心で痛々しいほど引き締まっている。パフォーマンス中、私は何度もその瞬間に自分が何であるかを自問したが、その答えはすべて現象だった。世界中のあらゆる感情を感じながら、それでもなお、人体の中の異物であるという経験を経ることができるのだ。

– 私は、世界中のあらゆる感情を感じながら、人体の中の異物であることを経験することができる。その胸は、解放を求めるのではなく、初めて人生を体験するために突き上げられる。私たちの腕は、眺めるだけでなく、地上にいることを意図して、鎧のようなものを身にまとっている。演奏中、何度も何度も、その瞬間に自分が何であったかを問いかけられたが、その返答はどれも素晴らしいものだった。世界中のあらゆる感情を感じることができたし、人間離れした体験の旅も味わうことができた。

引用:Aun Helden氏のInstagram投稿

ちなみに、実はAun Helden氏のパフォーマンスアートに大きな影響を与えた人物が、日本の舞踏家/モダンダンサーである大野 一雄だという。そのような影響もあって、今回着用していたドレスは今回の東京公演のために作ったという。

正直、舞踏芸術はほとんど見たことがないので気が利いた感想が言えないのだが、個人的な感想として、不変の舞台に対してゆっくりと世界観を構築していく今回のライブパフォーマンスは、ここ最近特にひどくなっているアテンションエコノミーへのアンチテーゼと感じ、非常に豊かな時間を過ごすことのできた鑑賞後感だった。

GANRA Art Festivalを終えて

紙のプロダクトが好きな自分としてはどうしたって今回発行されたマガジンに焦点が行ってしまうのだが、最初にTOKYO ART BOOK FAIR 2023で見た創刊号と同様に、もしかしたらそれ以上に、第2号の「GANRA」はエネルギーを感じる内容だった。本記事に掲載した各アーティストに対する個別具体的な質問項目を見てもお分かりだろう。編集者として色々なライターさんが用意するインタビュー質問内容を精査するのだが、あそこまで具体的に全アーティストに対して準備を進めるのは、Loveがないとなかなか難しいと思う。

創刊号と違って、今回は初版発行部数200部で、まだ(本記事公開時点では)以下のストアで購入することができるようだ。気になる方は、早めに購入してみると良いだろう。※誌面についてはLoveTech MediaのB面サイトである「紙懐旅」でも触れています。

取材/文/撮影:長岡武司