「才能を支える。業界を変える。文化をつくる。」

そんな壮大なテーマを掲げ、11月30日に渋谷・QWSで開催された、音楽と仕事の明日を考える1Dayカンファレンス「NSOM_HR」。

会全体のモデレーターを務める若林恵氏(株式会社黒鳥社 編集者)

会全体のモデレーターを務める若林恵氏(株式会社黒鳥社 編集者)

後編となる本記事では、「ロンドンに学ぶ:持続可能な音楽エコシステムと未来の都市生活」というテーマで設置されたセッションの様子についてレポートする。

なぜ今、ロンドンから学ぶのか?

なぜロンドンなのか?ということだが、実は今年9月末〜10月上旬、NSOM主催者の一人である若林恵氏企画のもと、「Another Real World ロンドン〈都市と文化の未来〉ツアー」なるものが開催され、その訪問先が同地だったのだ。

Another Real World サイト トップページ

Another Real World サイト トップページ

「いまとは違う、オルタナティブな社会や暮らしのあり方を再想像するためのきっかけ」を探し、〈音楽〉というテーマを軸に、〈都市〉と〈文化〉の新たな関係性を学ぶべく、満を持して企画されたツアーだったという。

以下、本セッションにも登壇される柳樂光隆氏によるツアーレポートは非常に面白いので、こちらも参考情報としてご覧いただきたい。

https://nsom.org/n/nbec0819d31eb

“今、ロンドンでは土壌を作り、水路を引いて、種が芽生えるような準備をして、更には茎をのばし、花を咲かせ、種を実らせるまできちんと見守るようなシステムがあり、アーティスト自身が必要だと思えば、それらを自分の意思で選び取り利用できる環境が用意されていた。”

−柳樂光隆氏によるレポート記事より抜粋

若林氏:さっきのセッション(前編記事)にもありましたが、例えば「音楽業界を盛り上げる」ってなった時に、レコード会社単体でできることには限界があって、日本の文化をちゃんと外に出していくには、もっと行政サイドからもできることがあるんじゃないか、という話が出てきました。

それに関わることとして、今年10月にNSOMボードメンバーと一緒にツアーを組んで、ロンドンの音楽まわりをみてきました。

ロンドンでも、例えば学校の音楽授業といった“文化予算”がどんどんと削られていて、どうやって文化というものをサステインしていくのか、どういうプレイヤーを集めて、どういう座組の中でその価値を守っていくのか、といったことが重要な課題になっています。

その中で、例えばBBC(※)をはじめとする公共団体や行政機構が、きめ細かいプログラムを組んでいて、民間の中で音楽をアクティベートしていける仕組みを、上手く作っていました。

そして、その中でよく出てきた名前が「PRS Foundation」。

要は著作権管理団体が出資した基金なのですが、新しいアーティスト育成のためにファンドから出資し、著作権として返ってきたお金をアーティストに還元しつつ、一部を新たなアーティストの発掘・育成にも回しているという、一種の循環経済を担っている団体です。

今日は、そういうものをいかにうまく運用していくか、という話を伺いたくて、はるばるロンドンからゲストにお越しいただきました。音楽業界における性差問題解消を目指すプログラムを担当している方です。

※BBC:英国放送協会。イギリスのラジオ・テレビを一括運営する公共放送局

PRS Foundation と Keychangeイニシアチブ

PRS Foundationの説明をするマキシー・ゲッジ(Maxie Gedge)氏

PRS Foundationの説明をするマキシー・ゲッジ(Maxie Gedge)氏

セッション前半では、音楽業界における性差問題を解消するイニシアチブ「Keychange」のプロジェクトマネージャー等を務めるマキシー・ゲッジ(Maxie Gedge)氏が登壇。PRS Foundationおよびご自身の担当するプログラムについてプレゼンテーションがなされた。

マキシー氏は、音楽フェスやライブハウス・クラブでの企画に携わったのち、2016年にPRS Foundationに参画。音楽業界におけるマイノリティー問題に取り組み、ジェンダーダイバーシティに関する講演などを行なってきた。複数のバンドで、ドラマーとしても活動する人物である。

ギャップを探し出し、埋めるための支援をするのがPRS Foundation

冒頭の若林氏からもあった通り、PRS Foundation(以下、PRS財団)とはイギリスの音楽アーティスト支援団体。ニューミュージック領域での次世代アーティストを育成する団体としては、英国内最大になる。ちなみに、ここでいうニューミュージックとは、誰かのカバーなどではない“オリジナル”の音楽やパフォーマンスのことを示す。

アーティスト活動のための資金提供や、各国の機関に対してコンサートやイベント等への出演調整など、一貫した育成サポートを行なっており、12名という少人数チームにも関わらず、2000年より6,700を超えるイニシアチブに対し、通算3,200ポンド程(46億円以上)(※)のサポートを行なってきた。

※2019.12.15時点の為替レートより

「私たちの活動のキーワードは“持続性”です。

現在35種類ほどの個別ファンドがありまして、デビューして間もないグループから国際展開を目指すアーティストまで、様々なキャリアステージに応じたプログラムを用意しています。

ギャップを探し出して、それを埋めるための支援をするのが、私たちファンドの使命です。」

PRS Foundationのパートナーリスト ※2019.12.16時点(出典:PRS Foundationサイト)

PRS Foundationのパートナーリスト ※2019.12.16時点(出典:PRS Foundationサイト)

PRS財団のユニークなところは、ただお金を集めて提供するだけでなく、様々な機会提供を実現するための、多くの企業・団体とのパートナーシップにある。

国内での芸術振興を図るARTS COUNCIL ENGLAND(イングランド芸術評議会)のような公共機関や、海外展開を盛り上げることを担う政府の出先機関など、様々なアプローチからアーティストに有益な場やネットワークを繋げているというわけだ。

ジャズバンド『エズラ・コレクティヴ』やグライムMC『デイヴ』も支援

例えば新進気鋭のジャズバンド『エズラ・コレクティヴ(Ezra Collective)』は、PRS財団のサポートを受けてきたアーティストの一組。

彼らはまだアーリーの段階でファンド申請してきており、少額の資金サポートを受けて、2016年にEP盤をリリースしたという。

それを機に海外進出のサポートも受け、例えばグラストンベリーやSXSWのような大舞台でのパフォーマンスも話題を呼び、今ではメンバーの一人がUEFAチャンピオンズリーグのサッカーマーケティングキャンペーンにも登場している。

また、UKグライム(※)の急先鋒である『デイヴ(Dave)』も、PRS財団のサポートを受けた一人だ。

※グライム:ハウスミュージックにラップ・レゲエの要素を加えた音楽の1ジャンル

具体的な支援ファンドは「International Showcase Foundation」。その名の通り、国際的なショーケースフェスティバルやカンファレンスに招待された英国アーティストをサポートする団体であり、旅行費用や宿泊費用といった旅行予算の最大75%を助成し、SXSWを始めEurosonic、Womex、Reeperbahnといった様々な大規模フェスティバルへの参加を支援している。

International Showcase Foundation

International Showcase Foundation

デイヴは、今年3月にリリースしたデビューアルバム『Psychodrama(サイコドラマ)』で2019年マーキュリー賞を受賞しており、また現在、『トップボーイ』というNetflix(ネットフリックス)ドラマにも出演している。

「PRS財団ではそれぞれのファンドについて、5年に1度の頻度で投資対効果の調査を行なっているのですが、International Showcase Foundationについては、1ポンドの投資に対して8ポンドのリターンがある、という数値結果が出ています。

もちろん、音楽シーンに対するクリエイティブ・インパクトも重要視していますが、当財団には政府機関もパートナーとして参画しているので、数値としての経済効果を算出することも、重要なことなのです。」

2022年までに音楽業界のジェンダーバランスを50:50にする

これまで様々なアーティストを20年弱に渡って支援してきたPRS財団だが、“女性アーティスト”へのサポート実績が11%と、極端に低いことが調査で判明した。そのような背景から、女性がのびのびと活躍できる場を提供し、性格差をなくすべく立ち上がった人材開発イニシアチブが「Keychange」である。

もともと、イギリスには「Woman Make Music fund(以下、WMM財団)」というファンドが2011年より存在しており、最高5,000ポンドを助成することで、バックグラウンドを問わず、女性アーティスト活動を支援してきた。

このWMM財団が実施した調査によると、実に77%の女性アーティストが、これまで一度もファンド申請したことがなかったということが判明した。つまり、自分たちにそのような支援の枠組みがあることを知らなかったという。

このような背景から、男女平等への中長期的なコミットメントを示すべく設立されたのが、Keychangeイニシアチブというわけだ。

イギリスの他にもカナダやフランス、ドイツ、アイルランドなど、合計12カ国(※)にて参加する女性アーティストの公募を実施しており、毎年74名が選定。3年目となる今年までに222名の女性アーティストが採択されてきた。

通過者は、奨励金と刺激的な活動プログラムを受けることができる他、各国からは13の音楽フェス・パートナーも参画しており、その中の一つにおける演奏やパフォーマンスの機会が提供される。

※イギリス、カナダ、エストニア、フランス、ドイツ、アイスランド、アイルランド、イタリア、ノルウェー、ポーランド、スペイン、スウェーデン

「Keychangeでは、2022年までに音楽業界のジェンダーバランスを50:50にすることを一つの目標に据えており、現在までに300近い音楽関連団体が、この“Keychange誓約”に署名しています。」

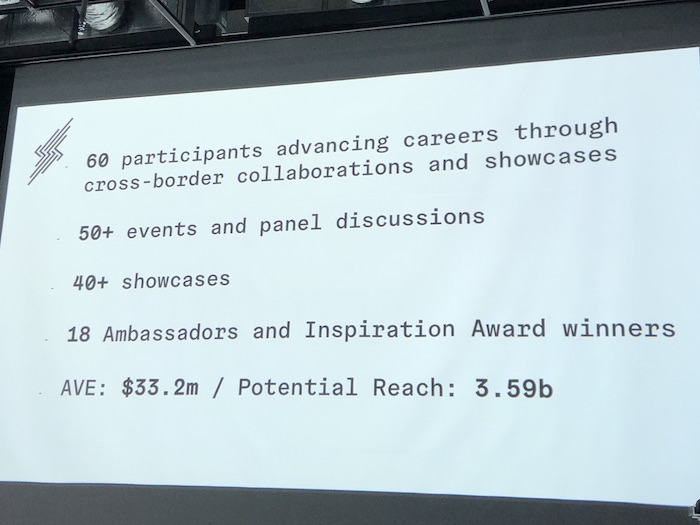

実績としても、これまで60のアーティストが、国境を越えたコラボレーションとショーケースを通じてキャリアを推進させており、具体的には50以上のイベントおよびパネルディスカッションへの登壇や、40以上のショーケースへの出演を実現しています。

これらを広告換算すると、3,300万ドルほどになります。」

マニフェストを作成し、国レベルでの提案を実施

Keychange応募ページより。マキシー氏も写真の一番右に写っている

Keychange応募ページより。マキシー氏も写真の一番右に写っている

現在、次年度のKeychangeイニシアチブ募集がスタートしており、2020年1月19日には新たなる74名が発表、2月20日には採択者全員が参加するミートアップを、ストックホルムで予定しているという。

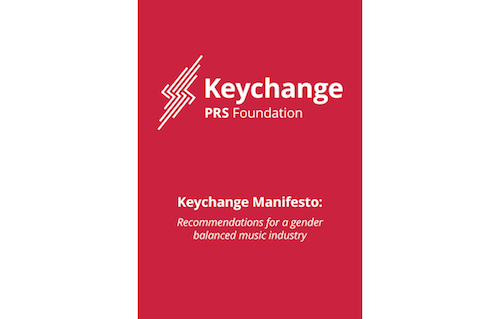

「この活動は、一過性のトレンドで終わらせるつもりはなく、だからこそ具体的に政府に働きかけなければ意味がないので、マニフェストとしてまとめたものを政府に提出し、国レベルで提案をしています。」

マニフェストは以下よりチェックすることが可能だ。

https://keychange.eu/wp-content/uploads/2018/11/1052-keychange-A5-v15-web.pdf

イギリスの音楽シーンから学ぶ、パネルディスカッション

セッション後半では、マキシー氏を交えてのパネルディスカッションが展開された。

<登壇者>※写真左から順番に

- 若林恵(わかばやし けい)氏 ※モデレーター

株式会社黒鳥社 編集者 - マキシー・ゲッジ(Maxie Gedge)氏 with 通訳者

PRS Foundation “Keychange” プロジェクトマネージャー/コミュニケーションコーディネーター - 齋藤貴弘(さいとう たかひろ)氏

弁護士 - 柳樂光隆(なぎら みつたか)氏

音楽評論家

齋藤貴弘氏は、弁護士として様々なクライアントの法律案件を取り扱うとともに、近年は風営法改正を主導するほか、ナイトタイムエコノミー議員連盟の民間アドバイザリーボードの座長や、観光庁夜間の観光資源活性化に関する協議会の委員、一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会の代表理事を務めるなどして、海外のナイトメイヤー・ネットワークとも連携しながらナイトタイムエコノミーをリード。イノベーションを推進するための各種ルールメイキングにも注力している人物だ。

また柳樂光隆氏は、NSOMのボードメンバーでもあり、ジャズを中心とする音楽評論家として、21世紀以降のジャズをまとめた世界初のジャズ本「Jazz The New Chapter」シリーズの監修者を務める人物である。

文化の重要性を語る上では「数値的な統計情報」が必須

--先ほどのセッションで「ギャップとかバリアがある」ってお話がありましたが、具体的にどんなものがありますか?

マキシー氏(PRS財団):ここまでお話しした性差という話がありますし、アーティストがロンドンに集中しているという点で、地域的な偏在性もあります。

他にも、人種や経済的な格差、障がいを持っている方など、様々なギャップがあります。

だからPRS財団では、広く平等にファンドが行き渡るよう、また社会の情勢がしっかりと反映されているかに気をつけながら、活動しています。

--行政や企業など、こういう観点に理解を示さない人もいると思うのですが、そういう人たちに対して、“文化”というものが大事だということを、どういうロジックで説明し説得されているのですか?

マキシー氏:そこで数値的な統計情報が大事になります。

言葉で伝えても分からない方々には、数字として現れている経済効果などを説明しています。

統計的な数字情報とパーソナル・ナラティブの2本立てで説明するようにしています。

柳樂氏(音楽評論家):ここで言われる数字の説明は、いわゆるクリエイティブ・フットプリント(Creative Footprint)(※)の取り組みにつながってくる話かと思います。ここは、観光庁と一緒にプロジェクトを進めている齋藤さんに解説をお願いしたいと思います。

※Creative Footprint:対象都市のクリエイティブシーン(音楽・舞台芸術等)の活気等を数値として指標化する調査のこと。ベルリン、ニューヨークに続いて、今年は東京でも観光庁の支援を受ける形で初実施。提唱人である元アムステルダム・ナイトメイヤーのMirik Milan氏、ベルリン・クラブコミッション スポークスマンを務めるLutz Leichsenring氏、ニューヨークを拠点とするアーティストマネジャーの高山氏、そして齋藤氏の4名が中心となって進めていった

写真左:齋藤貴弘氏(弁護士)、写真右:柳樂光隆氏(音楽評論家)

写真左:齋藤貴弘氏(弁護士)、写真右:柳樂光隆氏(音楽評論家)

齋藤氏(弁護士): インバウンド観光の文脈でナイトタイムエコノミーの取り組みを進めているのですが、国の目線で言うと、夜ならではの消費活動や魅力創出をすることで観光消費を上げていく、という経済政策になります。

ただ、経済政策だけのモノサシしかないと、今は草の根だけど将来的に大きくなる可能性を秘めた文化サイドの動きを見落としてしまうので、数字だけではないモノサシができないかを、元アムステルダム・ナイトメイヤーの方等と一緒にやっています。

具体的には、500程度の質問項目をもとに定量および定性でチェックしていき、「コンテンツとしての面白さ」「空間としての価値」「フレームワーク・コンディション」の3軸で評価しています。

ちょうど先週、調査が大体終わって発表したのですが、「コンテンツ」は非常に点数が高く、一方で「空間」の点数は低く、「フレームワーク」はさらに低い、という結果が出ました。

行政の方には、こんなに豊かな文化が東京にあるのにフレームワーク・コンディションが全然ダメとお伝えし、またデベロッパーの方には、もっとスペースを有効活用できるのではないか?とお伝えしています。

日本の観光で一番弱い「エンタメ消費」を克服するには

--UKではどうやって数字を取って、どうやって国と交渉しているのですか?

マキシー氏:先ほども申し上げた、PRS財団による5年に1度のサーベイがあり、実際に音楽で食べていけている人、パフォーマンスをすることで得ることのできているお金の情報を集計しています。

また、The Musicians’ Union(※1)からも情報も得ていますし、UK Music(※2)からは音楽業界関係者のアンケートを取って、具体的な収入状況などを取得しています。

これら様々な情報を統合して、具体的な数字へと落とし込んでいるわけです。

音楽業界にいるのは私たちなので、最初から政府に頼るのではなく、私たちがちゃんと動いていかないといけないと思っています。

それによって一定の「持続性」が担保されたからこそ、『エド・シーラン』のような、音楽シーンを変えたようなアーティストが出て来れたのだと思います。

※1:イギリスの音楽ビジネス全部門で働くミュージシャンを代表する組織

※2:イギリスのレコーディングおよびライブミュージック業界のあらゆる部分を代表するキャンペーンおよびロビイング活動グループ

--もちろん業界側からやらなきゃなんですが、それを企業がやり始めちゃうと、企業同士のエゴがぶつかっちゃうので、取りまとめる主体が必要だと思うわけです。イギリスを見てると、ニュートラルな団体が非常にうまく機能してる印象なんですが、なぜそうなっているのでしょう?

マキシー氏:PRS財団で考えると、これは約20年前にスタートしたのですが、その前身はもともと、クラシック演奏家をサポートするために存在する団体だったんです。約50年前に作られた組織です。

そこでの活動を進める中で、さらに先の展開を見据え、草の根レベルから誰に投資をするのか、と言う明確なシステムを整備する必要があるとの判断から、PRS財団へとつながっていきました。

そういった歴史的背景が、一つの要因かもしれません。

齋藤氏:つまり、スタートアップ投資に見られるようなエコシステムが普通にあると思ってます。

日本では、これを文化に置き換えた時に見えにくくなってしまっていて、統計データと行った説得するための材料が、より多く必要なんじゃないかなと思います。

最近よく不動産デベロッパーの方とお話しするのですが、彼らは街をどう面白くしていくかという点に課題意識を持たれていて、そこへの音楽の絡め方を模索しています。でも、デベロッパーの方って音楽業界との接点を持っていないことも多いので、そこの関係構築が重要だと思います。

また観光の文脈だと、日本の観光で一番弱いのはエンタメ消費でして、欧米の観光先進国だとその消費率が20%程度であるのに対し、日本だと3%程度しかない現状です。そこを伸ばして観光消費を増やしていこう、となった時に、やはり重要になるのが文化やエンタテインメント体験。

特に東京って、大きなエンタテインメントがあるというよりかは、小さなエンタテインメントが多様にある都市なので、それに鑑みた座組みができれば良いのかなと感じます。

マキシー氏:逆に質問です。日本でも、まだ東京とかに出てきていないけど、凄い才能を持っているアーティストがいると思うのですが、いかがですか?

柳樂氏:それこそ、PRS財団がやっているように、次の段階へのサポートを提供することで、どんどんと活動が後押しされるアーティストが沢山いると思いますよ。でかい何かがあるっていうよりかは、小さくて、且つ集積していないものがバラバラといろんなところにある、というイメージだと思います。

例えばPRS財団のKeychangeを見ていても、突然女性アーティストをサポートする、ということを始めたのではなく、ずっと前からそういう動きを(WMM財団とかで)やっていたわけですよね。

そういった、「中長期的なスパンで利益になれば良い」という視点と動き方を、東京でもできたらいいな、とは思っています。

日本ってまだまだ、すんごく前の段階にいる

--何か日本との関わりって、これまであったんですか?

マキシー氏:ないです!まだです(笑)

--今後、どんな形が考えられますか?

マキシー氏:先ほど、ジャズバンド・アーティスト(エズラ・コレクティヴ)がニューヨークの有名なイベントでパフォーマンスしたとお伝えしましたが、そんな形で活躍の機会があればぜひ!と思っています。

ただし、イベントであれば何でも良いというわけではなく、ある程度影響力のあるものである必要があります。

また、アーティストサイドから日本市場でのコラボといった話が出てきたり、逆に日本サイドからPRS財団サポートのアーティストとのビジネス案等があれば、連絡をいただくことで実現する可能性があると思います。

--連携している日本のフェスとかも、現時点ではないんでしたっけ?

マキシー氏:日本はまだないですね。アジアだと中国・香港ですね。

これからまた新しい期のプログラムを進めていく中で、開拓をしていくことになるかもしれません。

柳樂氏:日本ってまだまだ、すんごく前の段階にいるんですよね。

例えばジャズって、もともと男性がすごく多いジャンルで、特に楽器を演奏する女性ジャズミュージシャンが、それこそ差別的に感じられるほど少なかったんです。

それが、イギリスのジャズシーンってすごいなと思うのが、この前ロンドンに行って見てみると、結構どのバンドにも女性がいるんですよ。ドラマーが女性だったりもして。

他にも、今活躍しているアーティストをよくよく調べてみると、実はPRS財団がサポートしていましたってことが、すごく多く出てくるわけです。

つまり、色々なやり方で女性の演奏者を増やすための施策を、かなり早い段階からやっていたわけです。

日本がもしやるとしたら、そういう段階から始めるか、そもそもそういう意識を持たないと難しいと思います。

編集後記

冒頭で若林さんが「日本の音楽業界に対し、もっと行政ができることがあるんじゃないか?」という問題提起をされていますが、例えば同氏の新作ムック『NEXT GENERATION GOVERNMENT』において、イギリスでうまく機能している、官民連携してのエコシステムの一例が紹介されています。

なんでも、有名DJが主宰するレーベルが「アーティスト発掘と地方創生をセットにしたプログラム」を提供しているのですが、これがもともと行政府に近い組織がレーベルに持ち込んだもので、官民連携して仕組みが自走するための支援、具体的にはマネタイズのやり方や営業のやり方といったもののコンサル等をしていると言います。つまり、民間や市民サイドで公共的な価値を保持していけるように、行政府が座組みやテンプレートを作ったり、必要な助言を与えたりと、かなりハンズオンなやり方で協力していると言います。(『NEXT GENERATION GOVERNMENT』p99を参照、一部引用)

文化予算が削減されているイギリスですが、だからこそ民間における文化の維持がなされるようしっかりと仕組みを作ろうとしており、何かと進んでいるなーと感じます。

今回開催されたNSOM_HRでは、今回ご紹介したセッションはもちろん、合間合間の休憩や懇親会で、登壇社と参加者、業界関係者とそうでない方々同士で、積極的なネットワーキングがなされていました。

こういった場から、日本の音楽業界におけるエコシステムの新潮流が生まれることを期待したいと感じました。