「才能を支える。業界を変える。文化をつくる。」

そんな壮大なテーマを掲げ、音楽と仕事の明日を考える1Dayカンファレンス「NSOM_HR」が、11月30日に渋谷・QWSで開催された。

LoveTech Mediaでは、その中の2セッションについて、前後編に分けてお伝えする。

21世紀の音楽ビジネスを学び、交流する

NSOMとは“New School of Music”の略。「21世紀の音楽ビジネス」を学び、それを担うプロを育てていくプロジェクトとして、今年7月より本格的にスタートした「新しい音楽の学校」である。岡田一男氏(エンタメブートキャンプ)、ジェイ・コウガミ氏(All Digital Music)、柳樂光隆氏(Jazz The New Chapter)、若林恵氏(黒鳥社)がボードメンバーとして講師を務めるという、なんとも豪華な顔ぶれだ。

LoveTech Mediaが音楽の記事?と思われるかもしれないが、音楽をはじめとするクリエイティブコンテンツこそ、僕は「愛」の究極的なアウトプットの一形態だと考えている。

これまでテックプロダクトを中心に発信をしてきたわけだが、それだけではどうやら、豊かな心を十分には育むことができない。むしろ、デジタル産業を中心に人々が「消費」される対象となることで、テクノロジー疲れやテックアレルギーを起こす人が増えている印象だ。

そんな中、一体何が僕たちの心を豊かにするものかと考えたときに、一つ「過去へのポジティブな回帰」というキーワードが浮かび上がってきた。そして、そのトリガーとなるものが、音楽や映画、書籍、ファッション、スニーカー、絵やイラスト、建築物といったクリエイティブコンテンツへの飽くなき追求にあると、現時点では仮説を立てている。

だからこそ今回のような、音楽業界という古くからある産業について、健全な未来を見つめ、考え、行動を起こすことを主旨とするイベントについては、発信への“使命感”すら感じた次第だ。

NSOM_HR 1stセッションで対談するtofubeats氏(写真右)と若林恵氏(写真左)

NSOM_HR 1stセッションで対談するtofubeats氏(写真右)と若林恵氏(写真左)

ここ最近、自律分散や循環といった単語がビジネス界隈で多用されており、ネットワークベースの取り組みが各所で勃興しているにも関わらず、こと我が国の音楽業界に至っては、いまだにピラミッド状の垂直統合型業界構造に縛られてしまっている印象だ。

今回開催されたNSOM_HRは、そんな業界の構造的課題を、「人」「組織」「場所」の観点でアップデートする起爆剤として企画された場。数あるステークホルダーの中でも、アーティストや働き手にフォーカスしているからこその「_HR」というわけだろう。

まず前編となる本記事では、「進化するテクノロジーと来るべきビジネスモデル」というテーマで設置された分科会の様子についてレポートする。

<登壇者>※写真左から順番に

- 加藤信介(かとう しんすけ)氏

エイベックス株式会社 グループ執行役員 新事業推進本部 本部長 - 姉帯恒(あねたい ひとし)氏

ユニバーサル ミュージック合同会社 UNIVERSAL MUSIC CREATIVE 本部長 - 増田雅子(ますだ まさこ)氏

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 事業戦略グループ 事業戦略チーム チーフプロデューサー

<モデレーター>

- 若林恵(わかばやし けい)氏

株式会社黒鳥社 編集者 - ジェイ・コウガミ氏

デジタル音楽ジャーナリスト/All Digital Music編集長

各社が進める「新規事業 × テクノロジー」

はじめに、エイベックス、ユニバーサル ミュージック、ソニー・ミュージックエンタテインメント、それぞれのテクノロジーを活用した新規事業の取り組みについて説明がなされた。

IPを軸とする既存事業強化と新規事業創出 by.エイベックス

エイベックス株式会社 グループ執行役員 新事業推進本部 本部長 加藤信介氏

エイベックス株式会社 グループ執行役員 新事業推進本部 本部長 加藤信介氏

1社目は、日本初の総合エンタテインメント企業であるエイベックス株式会社(以下、avex)。

プレゼンターの加藤氏は、2004年に新卒でavex入社後、営業やマネジメント等を経験し、現在はグループ執行役員として主に新規事業創出を担当している人物だ。

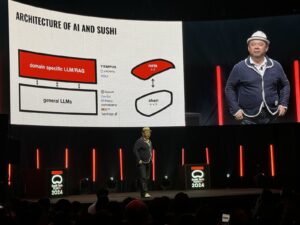

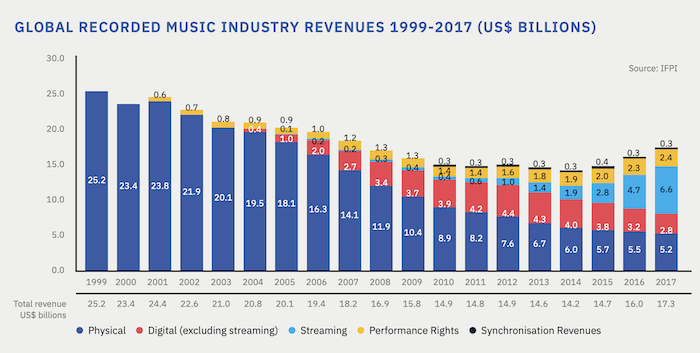

「CDが売れてないから音楽はオワコン?とよく聞かれますが、そんなことはありません。むしろ逆で、世界の音楽市場は上昇トレンドに入っています。」

そう、国内CDパッケージの販売だけを見ると減少し続けているが、主にストリーミングが市場全体を牽引し、業界としては2014年より上昇トレンドに入っている。ライブや出版を含めた市場規模は、2015年には6兆円だったものが、2030年には約2倍の11兆円となる試算もあるほど、成長産業と目されている。

出典:GLOBAL MUSIC REPORT 2018: ANNUAL STATE OF THE INDUSTRY

出典:GLOBAL MUSIC REPORT 2018: ANNUAL STATE OF THE INDUSTRY

市場成長のキーポイントは、本分科会のテーマでもある「デジタルテクノロジー」。ユーザーにとっては圧倒的に便利になる時代であり、avexにとっても、新しい価値の創出や届け方ができるチャンスとなる時代でもある。

「僕らみたいな会社にとって、乗りこなせれば超楽しいが、逆に乗りこなせなければ淘汰されるリスクもある時代だと言えます。」

同社は、これまで培ってきたアーティスト等強力なアセットを持っており、それら「IP」を軸として「既存事業強化」と「新規事業創出」の両輪で攻める組織体制となっている。

今回のテーマでもある新規事業については、グループ内各社の強みを生かして各社での事業開発はもちろん、加藤氏の新事業推進本部、それに加えてブロックチェーンやXR(VR・MR・AR)領域については専門の会社を立て、それら全てにかかる形で投資・M&A・戦略を組み合わせて新規事業創出をしている。

特に加藤氏の領域においては、ビッグアーティストの自社育成以外にも、ライバーや動画クリエイター、SNS等で活躍するインフルエンサー、バーチャルキャラクターなど、ネットクリエイター領域が得意な企業をM&Aするなどして積極的に開拓。想いを持った企業や人材を仲間に迎え入れ、グループ各社と連携することで、横断的に時代にあったヒットを生み出せるIP創出企業を目指しているという。

「短期的な利益ももちろん大切ですが、全社では5カ年計画を各事業部ごとに掲げており、新規事業においてもゴールイメージを社員全員で共有し、先行投資に関しての合意形成を行うようにしています。

5年後のエイベックスがかっこいい会社であり続ける。5年後にはこういう価値を世の中と社員に提供できる。そんなことをみんなで共有しながら、短期目線だけにならないように事業創出を進めています。」

Non-Recorded Incomeによるアーティストへの還元 by.ユニバーサル ミュージック

ユニバーサル ミュージック合同会社 UNIVERSAL MUSIC CREATIVE 本部長 姉帯恒氏

ユニバーサル ミュージック合同会社 UNIVERSAL MUSIC CREATIVE 本部長 姉帯恒氏

2社目は、米国発レコード会社であるユニバーサル ミュージック(以下、UM)。

プレゼンターの姉帯氏は、レコード会社で制作や宣伝のキャリアを積んだ後、一度ITスタートアップ業界へと転身し株式上場、さらに1年半ほど前に、改めて現職のレコード会社へと戻ってくるという、異色の経歴の持ち主だ。

「ガラケーからスマホまで、コンテンツの変化を当事者として間近に見てきました。」

そんな、大手レコード会社とスタートアップの両方を経験した姉帯氏の現在のミッションは、「Non-Recorded Income」、つまりアーティストの直接の売り上げではない“別領域”で数字を立てること。ここ2年ほどで、様々な領域で事業展開を進めてきた。

UMでは当然のことながら海外アーティストも非常に多く、彼ら彼女らに対して「音楽以外の連携」を広げるべく、ポップアップ・ストアやポップアップ・カフェなどを積極展開している。

例えば現在、BTSのポップアップストア「BTS POP-UP : HOUSE OF BTS in Tokyo, Osaka, Fukuoka」が開催されており、その展開に合わせたSHIBUYA109とのクリスマス・スペシャルコラボレーション等も盛り上がっている。

https://www.universal-music.co.jp/bts/news/2019-10-23/

「レコード会社って、これまではどうしてもこっち側が宣伝費や販促費を払っていましたが、僕らの部署は逆にマネタイズを意識し、いかにアーティストに還元できるか、ということをやっています。」

また他にも、今年の7月には、音楽をより楽しむためのオーディオグッズやアパレル商品などを提案する新たなブランド「TOoKA BASE(トウカベース)」と「Porcupine Records(ポキュパイン・レコード)」を立ち上げている。

さらに、最近ではUMでもIP戦略を動かし始めており、「IDOL舞SHOW(アイドルブショウ)」という、戦国武将をモチーフにした音楽バトルプロジェクトも紹介された。

音楽 × 教育 × 地方創生 by.ソニー・ミュージックエンタテインメント

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 事業戦略グループ 事業戦略チーム チーフプロデューサー 増田雅子氏

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 事業戦略グループ 事業戦略チーム チーフプロデューサー 増田雅子氏

最後3社目は、ソニーの100%完全子会社であり、ソニーグループの音楽系事業統括会社であるソニー・ミュージックエンタテインメント(以下、SME)。

プレゼンターの増田氏は、もともとは宣伝プロモーターとして同社に入社し、その後十年以上をレーベルでのアーティスト育成に従事され、数年前より現在の事業戦略チームにて「エデュケーション(教育)事業」を展開している人物だ。

「大きくは2つ、主に未就学児を対象とするファミリー向け音楽教育ビジネス『KIDSTONE』と、音楽を志す人の実践的講座ビジネス『SONIC ACADEMY』がありまして、今日は前者の『KIDSTONE』についてお話しします。」

KIDSTONEとは、“音”を軸にしたキッズ専門の総合エンタテインメントサービス。既存の枠にとらわれないプロダクトやイベントなどを展開する中で、特に「Phygital(フィジタル)」というプロジェクトに注力しているという。

これは「フィジカル × デジタル」の造語で、体を動かすことと、デジタルを融合した新プロジェクトとなっている。

子どもにデジタルデバイスを渡しっ放しにすることに、親御さんが抵抗を感じているというアンケート結果があり、そのことから、アナログとデジタルを組み合わせたプロダクトを開発・活用しているという。

「例えば『なわとびジャンパー』というプロダクトがあるのですが、なわとびを跳ぶと、画面のロケットが飛んで点数が加算されるという、非常にシンプルな仕組みになっています。非常にシンプルなんですが、非常に効果的です。」

また、同社グループのIPをコラボさせることでも、結果が出ているという。

「例えば『マジマジョピュアーズ!』(少女向け特撮テレビドラマ)とコラボしたアイテムは、イオン様で導入いただき、現在実際に使って頂いています。

他にも、キッズ向けで、プログラミングやSTEM教育に絡む商品・商材・玩具などが、いくつか出てきた状況です。」

もう一つ特記すべきは、同社が展開するミュージカルプログラム。ダンスと歌と演劇を通じて、トータルの“表現力”を育んでもらう総合教育プログラムである。発表の場がしっかりと設定されており、そのゴールを仲間とともに目指す過程において「批判的思考力」や「コミュニケーション力」を育むという。

また、発表の場には同社所属のプロのアーティストにも参画してもらっており、「プロと同じ舞台に立った」という貴重な体験を積んでもらうように設計されている。

「こちらは埼玉県飯能市の教育委員会を通じて、公立の小学校の授業に採用され、その他3つの小学校、1つの中学校、私立高校で、このミュージカルプログラムを実施しています。

子ども×ミュージカル教育×地方創生の流れで、しっかりとスポンサーを見つけていきながら、事業開発を進めています。」

来るべきビジネスモデルに向けたパネルディスカッション

株式会社黒鳥社 編集者 若林恵氏

株式会社黒鳥社 編集者 若林恵氏

ここからは、黒鳥社の若林氏モデレーションのもと、パネルディスカッションという形で議論が深まっていった。

新規事業はポートフォリオが大事

--まずお伺いしたいのが、どういう“基軸”で新規事業をやっていますか?

加藤氏(avex):よくテクノロジーファーストかコンテンツファーストか、と問われるのですが、僕たちは「コンテンツ側からテクノロジーをみる」ことが大切だと考えています。

例えば波動拳を使えるアプリにしたって、テクノロジーがすごいからというよりも、面白いから女子高生達にも使われている、ということだと思うんです。

その上で、新規事業を作る際に大事なことって、“ポートフォリオ”戦略だと思っています。

その会社の新規事業組織やそこにいる人材の強みはどこにあるのか。僕は新卒からavexにいますし、スタッフも既存事業の経験者である場合が今は多い。であれば基本的には、僕たちが持つIPに隣接し、成功確率が高く、会社への価値貢献の高いものをまずはプライオリティでやるべきであって、それに加えて一定の僕なりのロジックと担保を持ちながら、社員の思いを叶えるものや「飛び地」となる事業を同時にやる。ただ、最初はこちらの割合としては低く抑える。

うちでは大体7:3くらいのイメージです。

新規事業の実績をしっかりとファクトとして作って、組織にノウハウを貯めるということをこの2〜3年でやり、事業創出経験のある人が社内にもできてきた段階で、そこからより大きなM&Aや飛び地の事業責任を担える人材が出てくれば良いなと考えています。

姉帯氏(UM):僕たちはあくまで音楽の会社なので、アーティストへどうやって還元するか、というのが大きな軸になります。

昔と違って、音楽への接点が山のようにある中で、アーティストと大きくなれる夢が見えるようであれば、どんどんチャレンジしていくようにしています。

増田氏(SME):同じく、アーティストやコンテンツファーストであるべきとは思います。ただ、今はアーティスト自身が手段を選べる時代なので、レコード会社がいかに多くの手段を持っていて、またお客様などとの接点のバリエーションをどれだけ手にしているかが大事だと感じています。

だからこそ、弊社の新規事業でも、ジャンルを問わず様々なお客様との接点を増やすことに注力しています。

業界が一致団結するためには?

--これまでの音楽業界がある種“スターシステム”だったのに対して、YouTuberといった新しいクリエイターのあり方が生まれてきています。それぞれ違うビジネスモデルになると思うけど、両立させるのか、どっちかに寄せていくべきなのか。どうお考えですか?

加藤氏(avex):0か100かの話ではなく、僕は両方やるべきだと考えていて、でもその時にコツが必要だとも考えています。

既存モデルと個人領域のクリエイターって、カルチャーや求めていることだったり、一人スターが生まれた時の市場規模や再現性も違います。全部を一つのマネジメント会社でやっちゃうと、KPIやモチベーションがぐちゃぐちゃになっちゃいますよね。

なので、カルチャーやクリエイターのポートフォリオごとに、箱を区切るべきだと思っています。

でも区切るからといって、一切連携しないということではなく、例えば現在はクリエイター領域だけど将来は芸能的なアーティストになりたいって人がいた場合は、そこは連携すれば良いわけです。

箱を分けるっていうことは、カルチャーを分けることになるので、結構クリアになるかなと思います。

--なるほど。例えばの話ですが、某事務所がデジタルプラットフォームを解禁してビジネスをブンブンと回し始めると、既存のテレビモデルとかも変わっていかざるを得ない気はしますが、そのあたりはいかがですか?日本はすごく遅いと思いますが。

姉帯氏(UM):確実に変わっていくと思いますよ。

日本だけが唯一CDがまだ売れているわけですが、それも徐々にシュリンクしていくとなった時に、何がくるかというと、やはりデジタルは当然あるかなと思います。

文化はもちろん、業界の仕組みや慣習など色々とあるので、遅いのは仕方ない気もしますね。

もしかしたら、今後は、「世代を通して歌い継がれる歌」というものがなくなるかもしれません。

--そう考えたときに、1レーベルだけで頑張っても仕方がない領域って絶対にあるんじゃないかなと思うのですが、自分たちの外に求めたいものって、何かありますか?

増田氏(SME):海外に向けてコンテンツをアピールできる場がもっと欲しいですね。例えばアジア。韓国に目を向けると、国がきちんとサポートしてくれていますよね。

あと私自身、兼務で配信ビジネスの方もやっているのですが、日本のコンテンツを海外チームにアピールする時に、どうしてもその道のりが長いと感じています。

韓流とかだと、もうちょっとステップが短くて済む気がします。

姉帯氏(UM):業界が一致団結するという観点だと、『レコチョク』っていい形だったと思うんです。国内の主要レコード会社が共同出資して作ったということで。

時代変わった時に、こういうのを何個か繰り返していくと、当たり外れはあると思いますが、行政と向き合う団体とかも出てきて、そこがまとめて日本のエンタメを発信していく存在になっていくと思います。

--それを、例えばやるとなった時に、イニシアチブは誰が取るものなんでしょう?

姉帯氏(UM):こういうのって、もの凄いパワーがいると思うので、最初に手を挙げた、想いのある人がゴリっとやらないと、突破できないと思います。

加藤氏(avex):おっしゃる通り、現状、日本は政府が手厚く支援してくれるわけでもないし、アメリカほどスタートアップが生まれやすく、起業する必然がある社会でもなかったので、大企業に比較的アセットと人材が溜まっている。だから、僕らみたいな企業体が変わっていくのが、すごく強い力になると信じているタイプです。

キャリアのあるレコード会社だけでなく、メディアやメーカーもみんな「変わろう」としているので、ここから面白いものが生まれると感じています。

いよいよ大企業からイノベーションが出てくるタイミングかなと思います。

イケてるプラットフォームには、イケてる子が入ってくる

デジタル音楽ジャーナリスト/All Digital Music編集長 ジェイ・コウガミ氏

デジタル音楽ジャーナリスト/All Digital Music編集長 ジェイ・コウガミ氏

コウガミ氏:日本の音楽市場における「オーディエンス」の今後について、その規模とかも含めながらどのように捉えられているのか、教えてください。

加藤氏(avex): それぞれの趣味が多様化しているというのはもちろんありますが、僕は、日本全国で大ヒットになるコンテンツが無くなるかというと、そうでもないと思っています。

--それって、何か新しい形でもう一回作られていく、というイメージですか?それとも、ソーシャルみたいなものがベースになるんでしょうか?

加藤氏(avex):後者だと思っていて、そこには、既存のマスメディアではない別のプラットフォームが欠かせないかなと思います。

最初にお伝えした通り、僕たちは動画クリエイターやインフルエンサーといったネットクリエイター領域にも積極的に取り組んでいるのですが、それは何も“囲っている”のではなく、今後きたるべき機能に向けて拡張していっているという意味合いなんです。

イケてるプラットフォームには、イケてる人材が入って来ますからね。

姉帯氏(UM):僕は、マーケットはそんなに大きくは変わらず、今後も大きな増減はないと思っています。

もちろん、音楽の接点人口は間違いなく増えているので、そこにどうやってビジネスを作っていくかの問題だとは感じています。

増田氏(SME):そうですね、音楽を聴く手段は確実に増えていて、今後、例えばスマートスピーカーが一部屋に1つずつ配置されるようになると、さらに音楽を聴くシーンは増えるでしょう。

私たちも社内で新規事業の話をしていると、スマートスピーカーから流れるコンテンツの形とはどういうものか?そういった新しいテクノロジーによって流れる音楽ってどんなものなのか?といった話がよく出てきます。

デバイスなどに合わせて音楽を作るというのは、個人的にはちょっと違うとも思いますが、それでも聴いてもらうチャンスを増やすことはできますし、アーティストが提供したい聴かせ方は何か、といったことをどんどんと実現できるようになっていくでしょう。

既存のフェスやライブに代わる、新たな体験提供を求めて

--新規事業を考えていく中で、「体験でしょ、ライブでしょ」という観点もあると思いますが、アメリカだとその結果としてフェスができすぎて、これからどうなるのか?ともなっていると思います。こういった「リアルな体験」を軸にした新規事業についてはいかがでしょうか?

加藤氏(avex):いくつかあるのですが、最近のお話ですと、これからエイベックスでもオンライン・トラベル・エージェンシーをやろうと思っています。

(イベント後、2019.12.6にエイベックスより、オンライン旅行予約サービス『itoma(イトマ)』リリースが発表された)

(イベント後、2019.12.6にエイベックスより、オンライン旅行予約サービス『itoma(イトマ)』リリースが発表された)

--また、飛び地ですね!

加藤氏(avex):一見飛び地なんですが、想いと専門性を持っている人物が事業リーダーをやってまして、かつ中長期的に弊社の複数の事業とのシナジーが生めると考えています。なので、新規事業のポートフォリオ戦略でいうと確かに飛び地なのですが、事業化の意思決定をしました。

今、働き方と休み方が変わってきている中で、平日の休みかたや楽しみ方の価値が上がっている。それに沿った形で旅行の楽しみ方もシフトしていって、広義で捉えると、新しいエンタメの体験を提案することにも繋がると考えています。

『itoma(イトマ)』っていうサービス名なのですが、旅のプロが厳選した高級旅館を、月額会員費2,980円(税込)を支払うことで、平日限定で宿泊料金が”50%OFF”になるんです。

ライブやテクノロジーに限らず、外部環境の変化で、「体験する」ということに対してもう一度価値を捉えなおすことができると思っています。

姉帯氏(UM):若林さんがおっしゃったように、フェスは世界的に崩壊気味です。

それに対して海外組はどう考えているかというと、高級志向のものだったり、キャンプ施設と組んだファミリー層向けのものとかを考えているようです。

日本だと合う/合わないがあると思うので、うちとしては模索しているところなのですが。

先ほどのitomaじゃないですが、ライブももしかしたら、平日開催とか色々と形を変えた提供の仕方がアリなのかも知れません。

増田氏(SME):弊社グループにはZeppがあって、今新宿でも新しく企画されているのですが、それが面白いと思っています。

Zeppという箱を使って、ただのライブハウスではなく、一歩踏み込んだライブの魅せ方やお客様の時間の過ごし方を提案したいと考えています。

セッションはここでタイムアップとなってしまったが、終了後も登壇者と参加者による熱心なネットワーキングが続いていた。

僕も登壇者3名と個別にお話しさせていただいたが、例えばSME社の教育事業なんかは、当メディアで何度も報じている経産省「未来の教室」実証事業での連携が大いにあり得るだろうと感じた次第だ。

後編では「ロンドンに学ぶ:持続可能な音楽エコシステムと未来の都市生活」というテーマで設置された最終セッションの様子について、レポートする。