オーストリア・リンツで開催される芸術・先端技術・文化の世界的イベント「アルス・エレクトロニカ(Ars Electronica)」が、日本時間の6月15日、今年度のメディアアートに革新をもたらした人物や作品・プロジェクトを表彰する「アルス・エレクトロニカ賞2020(Prix Ars Electronica 2020)」を発表した。

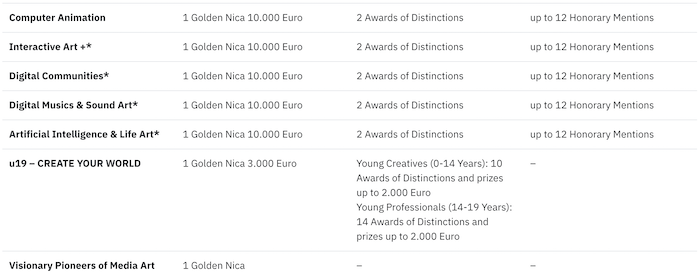

90カ国から3209作品の応募があった今年度も、以下の5部門にて、グランプリとなるゴールデン・ニカ(Goldenen Nica)受賞作品が選出された。

- Computer Animation 部門

- Interactive Art + 部門

- Digital Communities 部門

- Visionary Pioneer of Feminist Media Art 部門

- u19 – create your world 部門

さらにComputer Animation 部門では、アーティストの真鍋大度氏(Rhizomatiks所属)と映像ディレクターの清水憲一郎氏(Pele所属)がディレクションを手掛けた、イギリスのアーティスト・スクエアプッシャー(Squarepusher)のミュージックビデオ「Terminal Slam」が栄誉賞(Honorary Mention)を受賞。真鍋氏はこれまで通算して5度目の受賞、清水にとっては初めての受賞となった。

Terminal Slamより

Terminal Slamより

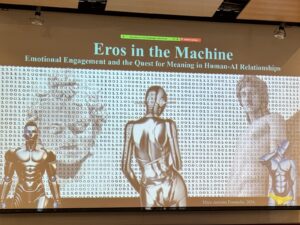

アート作品こそ、愛の結晶である。本記事では、今年度のゴールデン・ニカ受賞作品を紹介したのちに、テクノロジーを駆使して完成させた「Terminal Slam」のコンセプトやこだわりについてお伝えする。

1987年より始まったアルス・エレクトロニカ賞

まずは本賞の歴史について。アルス・エレクトロニカ賞は、1987年にArs Electronicaの共同創設者であるHannes Leopoldseder氏によって始められた取り組みだ。

当初のカテゴリーは、Computer Graphics、Computer Animation、Computer Musicの3つだった。そこから各賞が加わったり統合されたりして、現在は以下7つのカテゴリー構成に再編された。Interactive Art + 、Digital Communities、Digital Music & Sound Art、Artificial Intelligence & Life Artの4つは、それぞれ2カテゴリーずつが隔年で授与されることになっているので、2020年度はInteractive Art + とDigital Communitiesのターンであったわけだ。ちなみに、それぞれのカテゴリーにおけるゴールデン・ニカ受賞1作品には、最大で10,000ユーロの賞金が与えられることになる。

アルス・エレクトロニカ賞2020におけるゴールデン・ニカ受賞作品は、それぞれ以下の通り。ここではタイトルとクレジットのみを記載するが、詳細を確認されたい方はこちら(アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイト)をご覧いただきたい。

Computer Animation 部門:「Infinitely Yours」

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

<クレジット>

- Creation and performance: Miwa Matreyek

- All music tracks: Morgan Sorne

- Photo: Keida Mascaro

- This project is supported by a 2019 Princess Grace Foundation Special Project Grant

Interactive Art + 部門:「SOMEONE」

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

<クレジット>

- Artist: Lauren Lee McCarthy

- Software and hardware development: Harvey Moon, Josh Billions

- Interface software: Lauren Lee McCarthy

- Furniture design collaboration and fabrication: Lela Barclay de Tolly

- Smart home participant collaborators: Valeria Haedo, Adelle Lin, Amanda McDonald Crowley, Ksenya Samarskaya

- Photo: Lauren Lee McCarthy

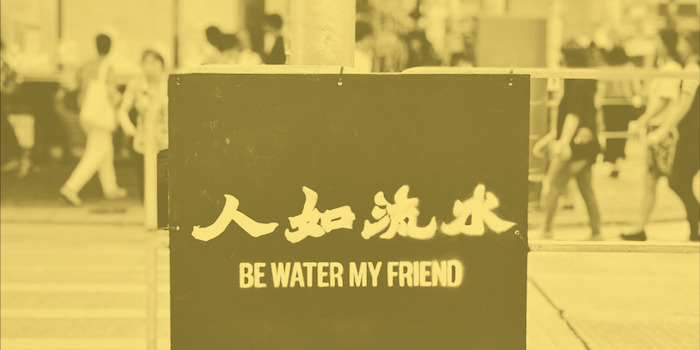

Digital Communities 部門:「Be Water by Hong Kongers」

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

<クレジット>

- All Hong Kong protesters involved in the struggle to safeguard democracy

- Photo: Photo lok1126, Designed by Eric Siu

Visionary Pioneer of Feminist Media Art 部門:「VALIE EXPORT」

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

<クレジット>

- Photo: Herta Hurnaus

u19 – create your world 部門:「Samen」(Lisa Rass, Franziska Gallé, Jona Lingitz, Anna Fachbach, HTBLVA-Graz Ortweinschule)

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

出典:アルス・エレクトロニカ賞2020受賞サイトより

<クレジット>

- Camera: Anna Fachbach

- Direction and post-production: Jona Lingitz

- Direction and editing: Franziska Gallé

- Production: Lisa Rass

- Photo: Lisa Rass

減損現実技術から着想を得たTerminal Slam

冒頭に記載した通り、惜しくもゴールデン・ニカには届かなかったものの、Computer Animation 部門で栄誉賞(Honorary Mention)を受賞したのが、2020年1月にYouTubeで公開された、真鍋氏と清水氏によるMV「Terminal Slam」である。

もともと、本作のミュージシャンであるスクエアプッシャー(Squarepusher)と真鍋氏は、2013年のSquarepusher x Z-MACHINESのMV監督にて初めてコラボレーションした。その後もスクエアプッシャーの来日公演でDJとしてオープニングアクトを務めるほか、Shobaleader Oneの来日公演で映像演出のサポートを行うなど親交を深めていたことから、今回のMV制作につながったという。

アーティスト スクエアプッシャー(Squarepusher)

アーティスト スクエアプッシャー(Squarepusher)

Terminal Slamでは、MR(Mixed Reality)グラスをかけて街中を歩くと、広告や人物がAIによって削除され、風景が音に合わせて変化していく様子が描かれている。それはまるで、街の広告と人物ゾーンを、何者かがサイバネティクスにハッキングしているようだ。

Terminal Slamより

Terminal Slamより

ここで注目すべきは、真鍋氏が「DR(Diminished Reality)」、すなわち“減損現実”技術を用いるアイデアを採用している点だ。DRとは、ひと言で表現すると「そこにあるものを、レンズ等のフィルターを通じて“ないもの”とする技術」である。イメージのつかない方は、以下の動画をご覧いただきたい。

※本映像はDRの参考としてYouTubeより検索して引用したものであって、アルス・エレクトロニカ賞とは関係のないものです

DRはドイツ・イルメナウ工科大学の研究チームが開発した技術であり、これ自体は新しい概念ではないものの、発表当時から通信技術やAI技術といった周辺技術環境が飛躍的に発達したことで、鑑賞者にとっても社会実装のイメージがつきやすくなったと言えるだろう。

人間が時間をかけて行わないと実現できない作業

この作品について、真鍋氏は以下のように話す。

アーティスト 真鍋大度氏(Rhizomatiks所属)

アーティスト 真鍋大度氏(Rhizomatiks所属)

真鍋氏:「スクエアプッシャーとの対話の中で広告のあり方や未来の広告について考える機会があったのだが、Diminished Reality技術を用いて街中の広告を削除出来たら面白いのではというアイディアを思いついて、それを今回のMVの発想の原点としました。」

真鍋氏がアイディアからコンセプトを設計した後、機械学習技術やCGエフェクト技術の使用方法などを設計。その後、今度は清水氏が撮影・編集などのディレクションを担当し、Rhizomatiksエンジニアが街中のオブジェクトを機械学習技術によって認識する実装を行ったという。

Terminal Slamより

Terminal Slamより

真鍋氏:「人のシルエットを取得する部分に関してはSemantic Segmentationの技術を用いて全て自動で行っています。しかし、本作品ではVFXのチーム Nomadが広告のエリアを手作業で取得したり、グリッチの表現を極限まで高めるためにスクエアプッシャーと共に一フレームずつコマ送りして、肉眼で確認作業を行い、何度もグリッチ生成のパラメーターを変える作業を行うなど、人間が時間をかけて行わないと実現できない作業があるということを再認識できる良い制作となりました。」

また清水氏も以下の通り、作品制作過程を振り返る。

映像ディレクター 清水憲一郎氏(Pele所属)

映像ディレクター 清水憲一郎氏(Pele所属)

清水氏:「広告の著作権や人々の肖像・プライバシーの問題を、あえて逆手にとって、エフェクトに変えていくという発想の転換で、撮影、プログラミング、CG、とそれぞれのプロフェッショナルがアイディアを出し合い、数々の困難も解決しながら、素晴らしい作品を創り上げることができました。「街の広告」という日常にある光景が、社会的テーマを持った映像になっていく過程は、とても刺激的でした。」

Terminal Slamより

Terminal Slamより

なお、Terminal Slamでは技術的に不可能だったため広告の認識は上述の通り手動で行っているが、「おそらく1〜2年後には、AR/MRグラスをかけて街中を歩いたときに、出てくる広告を全部消せるようになるだろう」と、真鍋氏は語る。

真鍋氏:「今後は本MVのアイディアを元にAR・MR技術を開発する企業と協業し、新たなコンテンツをリリースすることを予定していますので、楽しみにしていてください。」

エンタメ性、技術性、芸術性、社会性のバランスを高く評価

Terminal Slamより

Terminal Slamより

最後に、今作に対してアルス・エレクトロニカは以下の通りコメントし、そのエンタメ性、技術性、芸術性、社会性のバランスを高く評価した。

「このミュージックビデオは、実写映像とコンピューターで作られた画像やアニメーションが、視覚的にも音楽的にも息をのむほど美しく組み合わされている。さらに、現代社会が日々直面している、プライバシーの喪失や、データマイニングや広範囲にわたるマーケティング、監視社会など、現代社会が日々直面している問題にも触れている。AIによって歩行者たちのグリッチが始まるとともに、広告スペースをハッキングしていくように映像が変化する。音楽がクライマックスに近づくにつれて、広告看板やスクリーンから激しく脈動するCGも効果的に使われており、この作品は広告的エンターテインメント性、技術的な進歩や芸術的な探求、社会的認識を高める重要な文化的観点を含め、バランスがとれたよい例と言えるだろう。」

なお、通常アルス・エレクトロニカでは、毎年9月にオーストリア・リンツで開催される「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」で受賞作品の展示を開催しているが、今年は新型コロナウィルスの感染拡大もあって、未だ詳細は発表されていない。

編集後記

今回「栄誉賞」を受賞したTerminal Slamは、映像の舞台が東京・渋谷の街と言うこともあり、より親近感のある作品に仕上がっていました。

実写の街をベースにCGで作り込まれた映像は非常に美しく、一方でどこかデカダンスな雰囲気を醸し出しているのが、本作の立体感ある魅力になっていると感じます。この退廃感は、データ駆動社会における監視社会へのアンチテーゼとして、我々自身が持っている感情を引き出しているのかもしれません。

個人的には、攻殻機動隊の世界をベースに、映画「ニューヨーク1997」の退廃感を織り交ぜたようなイメージでした。

ぜひ、多くの方にご覧いただきたい映像美です。