記事の要点

・IT × ウニで海洋資源の保全と経済活動の循環を目指すウニノミクス株式会社が、2020年5月1日付で、AI・IoT等のICTを活用したウニ陸上畜養トータルソリューションの構築に向けて、NTT東日本との共同実験協定を締結。

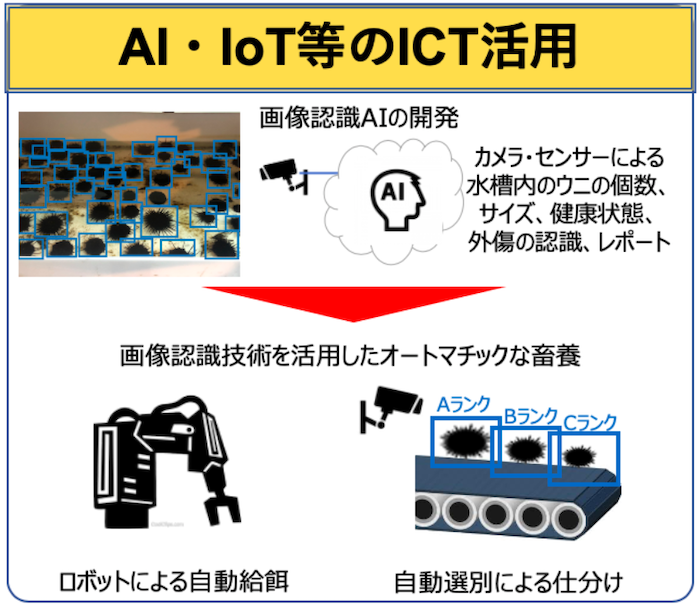

・画像認識およびセンシング技術を活用して水槽内のウニの個数やサイズ、健康状態、外傷の認識、管理レポート作成などを自動化し、AI搭載ロボットによる自動給餌と自動選別・仕分けを可能にする「ウニ陸上畜養トータルソリューション」の構築を行う。

・まずはウニノミクス・グループ会社の株式会社大分うにファームの現場にて、令和2年度中を目処に画像認識、センシング技術を活用したデータ収集、AIの開発、AI搭載ロボットを用いたオートマチックなオペレーションの研究開発を進める。その上で令和3年度以降は、プロトタイプを実際の畜養オペレーションで使用しながら、製品化に向けた開発を継続する予定。

LoveTechポイント

もともと駆除対象であった空ウニの商品化という経済的な側面だけでなく、ブルーカーボンや海洋生物多様性といった地球環境にも十分に配慮している点が、非常にLoveTechだと感じます。

環境に無理のない形で、季節に関係なく美味しく新鮮なウニを食せる時代がやってくる。なんとも待ち遠しい未来です。

編集部コメント

IT × ウニで海洋資源の保全と経済活動の循環を目指すウニノミクス株式会社が、2020年5月1日付で、AI・IoT等のICTを活用したウニ陸上畜養トータルソリューションの構築に向けて、NTT東日本との共同実験協定を締結した。

ウニノミクスといえば、海の「磯焼け」対策を目的に、海藻食害を引き起こすウニを捕獲して漁場の藻場を回復させ、また独自の「陸上養殖技術」を活用して捕獲したウニを蓄養するというエコシステムを提供するベンチャー企業である。

磯焼けとは、地球温暖化による海水温上昇、魚の乱獲などが原因で増えすぎたウニによって海の森である藻場が食い荒らされてしまう問題。海外では「海の砂漠化」なんて表現もされている現象だ。

藻場は沿岸の一次生産の場であり、魚介類やその他の多様な生物にとって不可欠な生息地なので、それがない“磯焼け地帯”に生息するウニは身が痩せており、商品価値がない。

同社はここに着目し、従来は廃棄されるだけの“中身がカラ”のウニ(空ウニ)を買い取り、陸上蓄養を通じて販売をするという事業モデルを構築。独自で開発を進めるウニ専用配合飼料と、水温等をコントロールできる閉鎖循環システムを駆使し、季節にかかわらず通年でウニを出荷できる仕組みの整備を進めている。

特にウニの旨味は餌によって決まるので、以下の特徴を最大限発揮できるよう、継続的な飼料技術の改良を行なっているという。

- 空のウニを、最短で5週間ほどで身の詰まったウニに育て上げる

- 持続可能な方法で収穫された養殖や天然の食用昆布やワカメの切れ端を使っている

- 抗生剤やホルモンは使用していない

- 魚肉や魚油は使用していない

畜養前の磯焼けのウニ(左)と畜養後のウニ(右)の比較。宮城県でのキタムラサキウニ畜養 2015年

畜養前の磯焼けのウニ(左)と畜養後のウニ(右)の比較。宮城県でのキタムラサキウニ畜養 2015年

また空ウニの回収を促進することで、空ウニのなくなった場所では本来の自然が戻り、海藻が育ち始める。具体的には、最短5日間ほどで生まれたばかりの海藻が海底に定着し始め、種によっては1日で約45センチ、海面に届くまで成長するという。

このプロセスを通じた、砂漠化した藻場から海藻の森へのレジーム・シフトが起こることで、大気中の二酸化炭素の結合と吸収が促進されることとなる。

生き生きとした海藻の森 (写真提供:Chris Nelson )

生き生きとした海藻の森 (写真提供:Chris Nelson )

このように、地域経済・漁業者支援・環境保護を一石三鳥でかなえる循環型ビジネスが評価され、グループ本社があるノルウェーや日本のみならず、アメリカ、カナダ、オーストラリア、スペイン、台湾など、世界中でプロジェクトが進行している。

当メディアでも、今年1月に開催された「第二回漁業エキスポ」を通じて同社のブースをご紹介した。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200120fisheriesexpo/#i-2″]

そんなウニの陸上畜養だが、規模拡大を拡大する上で課題となるのが現場作業の効率化。漁業・水産業界では高齢化や人手不足が深刻化し、水産技術者の経験に基づく判断や、手作業に依存する従来の方法では、事業規模拡大や商品の品質向上・安定化にどうしても限界がある。

そこでウニノミクスは、作業員の目視確認や勘に頼らない業務設計を進めるべく、高度な ICT技術を有するNTT東日本との協働体制を構築。画像認識およびセンシング技術を活用して水槽内のウニの個数やサイズ、健康状態、外傷の認識、管理レポート作成などを自動化し、AI搭載ロボットによる自動給餌と自動選別・仕分けを可能にする「ウニ陸上畜養トータルソリューション」の構築を行うとした。

まずはウニノミクスのグループ会社である株式会社大分うにファームの現場にて、令和2年度中を目処に画像認識、センシング技術を活用したデータ収集、AIの開発、AI搭載ロボットを用いたオートマチックなオペレーションの研究開発を進め、その上で令和3年度以降はプロトタイプを実際の畜養オペレーションで使用しながら、製品化に向けた開発を継続する予定だという。

画像出典:株式会社大分うにファーム ホームページ

画像出典:株式会社大分うにファーム ホームページ

もちろん、製品化の暁には国内の現場はもとより、ノルウェー、アメリカ、カナダ拠点への導入も進め、将来的にはウニ個体ごとのトレーサービリティを強化し、生育状況および品質の予測までをワンストップで管理できるオペレーションの確立を目指すとしている。

磯焼け問題の改善で藻場が回復し、ブルーカーボンや海洋生物多様性、地元漁業者支援、地域経済への貢献を促進させることを目的に開始された、今回の共同実験。

地球に優しいうえに儲かるという、まさにサステナブルな事業モデルの好例と言えるだろう。

以下、リリース内容となります。