遠隔で胎児をモニタリングする仕組みを開発するメロディ・インターナショナル株式会社。

同社では日本初のIoT型胎児モニター「分娩監視装置iCTG」(以下、iCTG)と、周産期遠隔医療プラットフォーム「Melody i(メロディ・アイ)」を開発し、遠隔にいる医師がクラウド経由でモニターできる仕組みの実証テストを進めている。そしてこの取り組みは、医療システムの整備が喫緊の課題となっている諸外国からも注目されていると言う。

人の一生で生命に最も危険がかかる時期。それは子宮内で胎児が発育する時期(妊娠期間)、そして胎児が子宮内から外界に生まれ出る分娩時。いわゆる周産期と呼ばれる時期である。もしもこの時期に、胎盤機能の不全や臍帯圧迫等の原因で胎児が低酸素状態に陥り、不幸にして胎児の脳に障害が発生した場には、その影響は一生涯残る可能性がある。

この周産期におけるきめ細かい医療ケアは非常に重要なテーマであるが、居住国や地域によって大きな格差があるのが現状といえよう。

愛に寄り添うテクノロジーを発信するLoveTech Mediaでは、この生命誕生時における医療格差是正の活動に大いなるLoveを感じた。

3月下旬に記者向け発表がなされたので、これまでの胎児モニター発展の歴史、および医療ICT化に取り組む医師達の具体的活用事例と併せてお伝えする。

周産期遠隔医療プラットフォーム「Melody i」

まずはメロディ・インターナショナルが開発するプロダクトについてご紹介する。説明して頂いたのは、メロディ・インターナショナル株式会社 Founder & CEOの尾形優子(おがたゆうこ)氏。かつて株式会社ミトラ代表取締役として日本初の周産期電子カルテを商業化し、2009年には「Japan Venture Awards 2009」を受賞された人物だ。尾形氏にとって、メロディ・インターナショナルは二度目の創業となる。

同社が開発する「Melody i」とは、一言で表現すると、妊婦さんと医師のコミュニケーションを遠隔で可能にする周産期遠隔医療プラットフォームである。

まずはこちらの動画をご覧いただきたい。

使いやすい電子母子手帳と胎児の状態を計測するデバイス「iCTG」を活用するシステムとなっている。

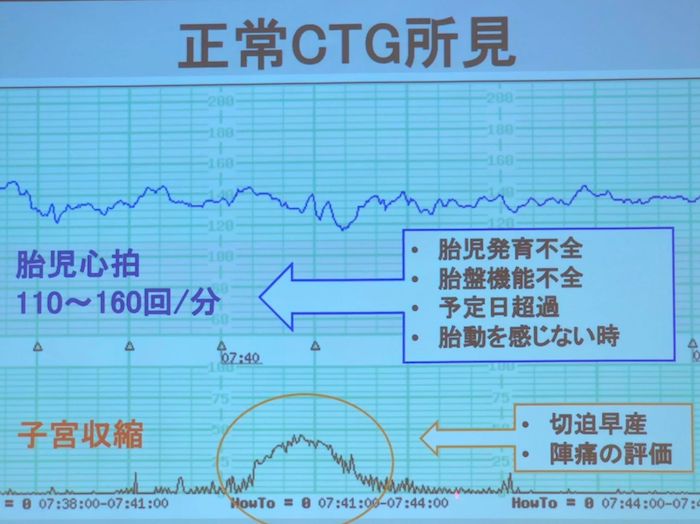

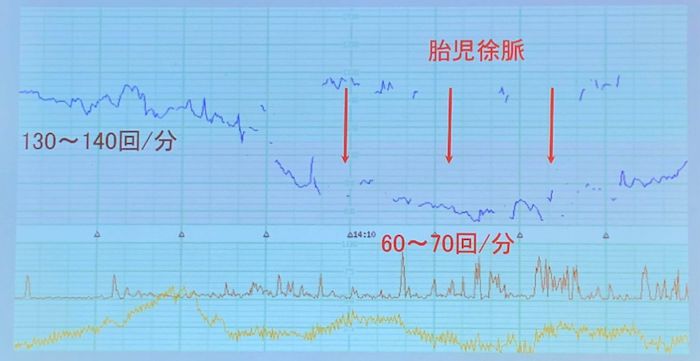

CTGとは、胎児心拍数陣痛図(cardiotocogram)のことで、胎児の心拍数と子宮が収縮する様子を同時に波形で記録したものである。胎児の健康状態を予測する上で非常に重要な検査の一つである。

CTGの見方例(名瀬徳洲会病院・小田切幸平医師よりスライド提供)

CTGの見方例(名瀬徳洲会病院・小田切幸平医師よりスライド提供)

このCTGの計測システムを手のひらサイズにまで小型化させ、自宅でも計測可能にしたものが、「iCTG」である。ピンク色の胎児心拍計(FHR、写真左)と、水色の外測陣痛計(TOCO、写真右)の2つで1セットとなる。

利用方法は、2つの機器をタブレットにBluetooth接続した後、従来の分娩監視装置と同様、胎児心拍計は胎児心音がよく聞こえる場所に、外測陣痛計は母体腹壁に一定の圧がかかるように自分で固定する。iCTGにはコードやケーブル類がなく完全にモバイルタイプなので、日常生活程度の移動は問題ない。装着が完了したら、タブレットから操作してデータを収集する。

自分で胎児心拍を探すのは大変と思うかもしれないが、ハート型の胎児心拍計からトクトクトクと胎児の心音が聞こえるので、直感的に胎児心拍の位置を特定できるよう設計されている。(計測は医師の指導の下で実施して下さい)

クラウドを経由して遠方の医師にもデータをチェックしてもらえるので、まさに自宅で計測可能な分娩監視装置である。

ちなみにこちらは医療機器搭載の組み合わせソフトウェアとして、クラスⅡ医療機器としての薬事認証を取得している。

さらに、より妊婦さんが使いやすい様に、Apple Watchにも対応したiPhoneバージョンも「分娩監視装置 iCTG Viewer」アプリとしてリリースされている。

医療機関の減少と高齢出産の増加

開発の背景にあるのは、昨今の医療機関事情と出産事情である。

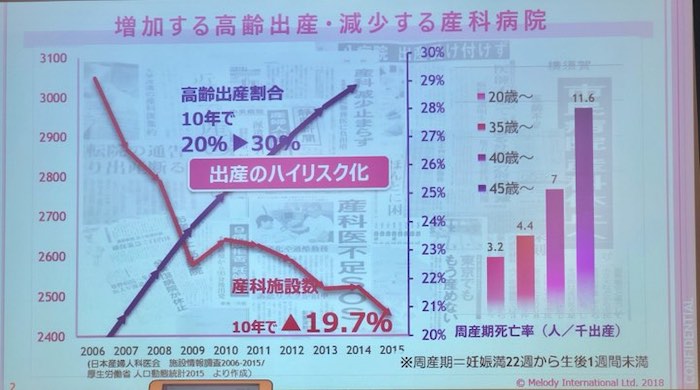

国内において、出産を取り扱う医療機関は年々減少を続け、10年間で2割以上減っており、今後も後継者不足などから回復する兆しは見られない。産婦人科医会などが、妊婦健診と分娩をクリニックや助産院と高次医療施設で分業していくセミオープンやオープンシステム方式を推進しており、その為にはクリニックと高次医療施設のデータ連係がより重要となってきている。

さらに一方で、我が国では高齢出産(35歳以上の初産婦)の割合が28%を超えており、統計的には周産期死亡率や妊産婦死亡率の上昇など、高リスクの妊娠の割合が高くなり、より高いケアが求められている。

このような状況の中、離島やへき地などの通院が困難な妊婦さんや、高齢出産などハイリスクで高度なケアが必要な妊婦さん、そして働きながらや子育てのために通院が困難な妊婦さん向けに、経済的時間的損失を減少することが出来るシステムとして、「Melody i」は開発された。

よく、「日本は、周産期死亡率が世界で最も低く、妊婦さんが安心して出産できる国である」と言われる。これは紛れもない事実だ。2017年の厚生労働省統計資料によると、日本の周産期死亡率(※)は「3.5」だという。これは高いのか低いのか。 絶対的な評価は難しい問題であるが、少なくとも諸外国との相対比較で評価すると、「最も少ない」と言える。

とはいえ国内事情は刻々と変化しており、それに対応できる社会システムの構築が不可欠な状況である。また医療先進国であり課題先進国でもある日本だからこそ、諸外国に向けて次なる医療の可能性を提示するのは、ある意味で不可欠なミッションといっても過言ではないだろう。

そのような観点で、医療用IoT機器と組み合わせソフトウェアとしての国内薬事認証を受けた分娩監視装置iCTG含めたMelody iの担う役割は、非常に大きい。

※周産期死亡率:年間周産期死亡数÷(年間出生数+年間の妊娠満22週以後の死産数)に1000をかけたもの

分娩監視装置、進化の歴史

そもそも、今現在、世界標準となっている「分娩監視装置」であるが、その基本原理は日本発のものである。その第一人者の一人が、メロディ・インターナショナルの顧問も務める、香川大学 名誉教授の原量宏(はらかずひろ)氏である。

胎児心拍数を安定して連続的に検出するのは、実は技術的に非常に難しい。かつてはトラウべと呼ばれる独自の聴診器を用いて、一定時間における心拍数を数えるなんてことをしていた。これを電気的に測ろうという装置が分娩監視装置というわけである。

トラウべ利用イメージ

トラウべ利用イメージ

「直接誘導胎児心電信号」「母体腹壁誘導胎児心電信号」「胎児心音信号」「超音波ドップラ心音信号」など、様々な計測方法が開発されていき、1970年代に、「超音波ドップラ心音信号における実時間自己相関システムの実用化」と言う画期的な技術的ブレイクスルーが発表された。

上述の様々な方法における技術的な問題点は、雑音にまぎれた不規則な信号の中から、いかにして正確な心拍数情報を取り出すか、ということであった。この不規則な信号に含まれる周期成分を抽出する方法として「自己相関関数」を利用する方法が数学的に古くから知られていたが、演算回数が膨大であることからリアルタイムで実施することは到底不可能であり、半導体の進化が待たれる状況であった。1974年はそれが技術的に可能となった記念すべき年なのである。東大産婦人科学教室にて、原氏らと、当時横河ヒューレットパッカード社で分娩監視装置開発を担当していた竹内康人氏が、ドップラ信号の周期性をリアルタイムの自己相関関数から検出するシステムを開発した。

この実時間自己相関システムの実現無くしては、現在の分娩監視装置の普及はなく、当然ながら遠隔での妊娠管理システムの実現も不可能だったわけである。ちなみに竹内氏は、原氏と同様、現在はメロディ・インターナショナルの顧問を務めている。

国内医療機関におけるiCTG実証テストの経過報告

実証テスト報告の冒頭で挨拶される、鈴木真 医師(医療法人鉄蕉会 亀田総合病院[千葉県鴨川市]:産婦人科部長/医療安全管理室長/総合周産期センター顧問)

実証テスト報告の冒頭で挨拶される、鈴木真 医師(医療法人鉄蕉会 亀田総合病院[千葉県鴨川市]:産婦人科部長/医療安全管理室長/総合周産期センター顧問)

最後に、医療ICT化に取り組む医師の皆様によるiCTG実証テストの経過報告がなされた。実証テスト提携先は、医療法人鉄蕉会 亀田総合病院、岩手県立大船渡病院、名瀬徳洲会病院の3病院。それぞれ、緊急搬送運用ケースと在宅運用ケースの2つについて、具体的な報告がなされた。

緊急搬送運用ケース

まず一つ目は、iCTGの緊急搬送運用ケースである。クリニックや2次医療施設などの医療機関からNICU(新生児集中治療室)をもつ高次医療施設へと救急搬送する際に、iCTGを使用する。

iCTGを用いて緊急車両や救急ヘリの中で胎児と妊婦の状態をリアルタイムにモニターし、搬送元と搬送先でデータを共有することで、搬送中の状態や変化を把握すると共に、受入後の措置をスムーズにする。

小笠原敏浩 医師(岩手県立大船渡病院[岩手県大船渡市]:統括副院長・診療支援室長・患者支援室長・医療研修科長・周産期医療科長)

小笠原敏浩 医師(岩手県立大船渡病院[岩手県大船渡市]:統括副院長・診療支援室長・患者支援室長・医療研修科長・周産期医療科長)

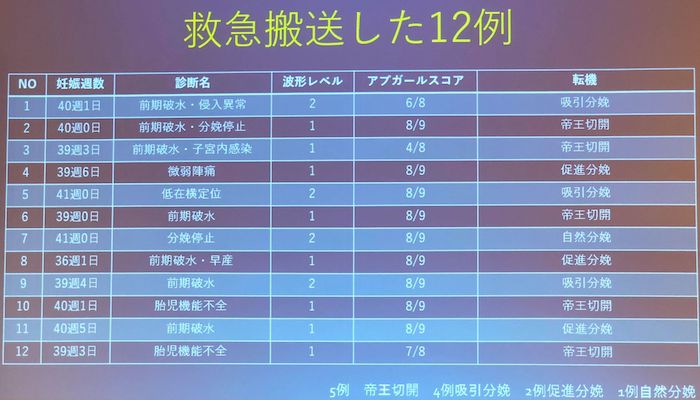

これについて、まずは岩手県の症例について、岩手県立大船渡病院の小笠原敏浩医師より事例報告された。岩手県立釜石病院から岩手県立大船渡病院地域周産期センターへ緊急搬送された12例を対象に、搬送時妊娠週数、搬送時診断名、波形受信状況・波形レベル、出生児アプガールスコア・転帰を検討された結果が以下である。

全例でデータをライブ受信することができ、機器トラブルなどはなく、いずれも母体・胎児ともに予後良好であった。また、受信した波形は院内で使用している従来の分娩監視装置と同様に再生でき、12例とも波形診断が可能だった。

小田切幸平 医師(名瀬徳洲会病院[鹿児島県奄美市]:産婦人科部長)

小田切幸平 医師(名瀬徳洲会病院[鹿児島県奄美市]:産婦人科部長)

また、へき地・離島での事例について、鹿児島県奄美市にある名瀬徳洲会病院の小田切幸平医師より事例報告された。

奄美群島は出生率が高いにも関わらず周産期医療体制が脆弱であり、本土との距離が遠く、さらに日々の予測不能な天候や災害も相まって、島外搬送に困難を要することが課題としてあげられる。少ない医療人員でも妊婦の安全を確保するために、医療機関同士のネットワークの確立が必要であり、名瀬徳洲会病院ではiCTGが3台稼働している。主に胎児発育不全および切迫早産の際に、iCTGを活用しているという。

症例として、島内南端の瀬戸内町に居住している方のケース。名瀬徳洲会病院からは車で1時間半程度の場所である。

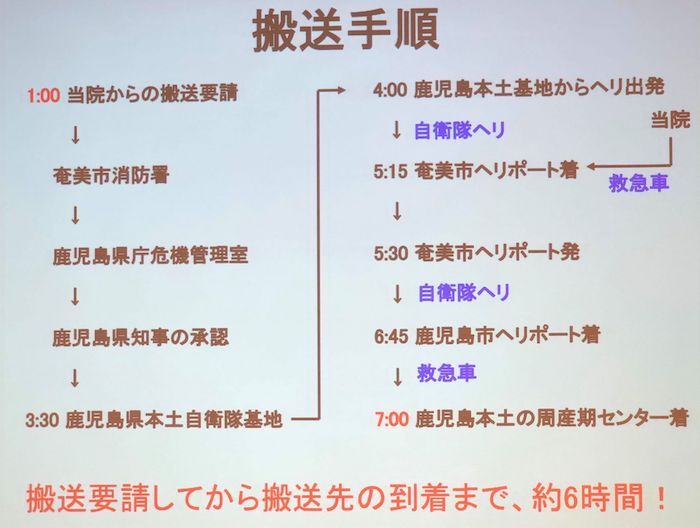

妊娠25週の夜中0時に突然の破水し、500g程度の胎児だったので緊急で鹿児島本土の周産期センターに母体搬送する方針になった。以下が搬送の手順であるが、必要手続きが多く、搬送要請してから搬送先到着まで約6時間を要する。

病院からヘリポートまでの救急車、およびヘリの中いずれもiCTGをつけることで、母体のみならず胎児のバイタルサインを常にチェックでき、搬送先の周産期センターでも同データを確認することでリアルタイムの状況確認が可能となって、受け入れ時の準備に貢献する。この症例では長時間の搬送となったものの、無事に出産に至っている。

在宅運用ケース

二つ目は、iCTGの在宅運用ケースである。通常は毎日のモニターが求められるため入院の必要な妊婦さんにおいて、通院での対応(在宅での経過観察)が可能となる。

交通や入院に伴う経済的・時間的な拘束を減らすだけでなく、計測中に胎児の心音を聞くことで、両親ともこれから産まれてくる赤ちゃんを愛おしいと思うなど愛着形成にも一役買う事が想定される。また医師にとっては、経過の管理が容易となり、緊急対応を削減し、多忙な業務の時間をマネージすることが可能になる。

末光徳匡 医師(医療法人鉄蕉会亀田総合病院[千葉県鴨川市]:産婦人科医長)

末光徳匡 医師(医療法人鉄蕉会亀田総合病院[千葉県鴨川市]:産婦人科医長)

これについてはまず、医療法人鉄蕉会亀田総合病院の末光徳匡医師より事例報告された。亀田総合病院は千葉県の鴨川市にあるのだが、周産期における医療機関へのアクセスは、決して良いとは言えない状況である。

これまでは、胎児発育不全などのハイリスク妊婦、頻回の通院や入院を要するケースが多かったが、iCTGを導入することで、それぞれの負担を軽減できる例が増えているという。

亀田総合病院では、発表時で4例が入院管理と同レベルの医療をiCTGより受けることができており、今も新たなハイリスク妊婦さんを管理中だという。

もう一つ、先ほどの鹿児島県奄美市にある名瀬徳洲会病院の小田切幸平医師からも、iCTGの在宅運用により救えた命の報告がなされた。

症例としては、島内北端に居住している方のケース。名瀬徳洲会病院からは車で1時間程度の場所である。

36歳初産の方が、妊娠34週目で里帰り分娩目的での初診となった。その際に胎児の推定体重が1700gであり、一般的には2100gくらいの時期なので、胎児発育不全の傾向があり、iCTG適応と判断された。

自宅で1日2回、自己装着でデータをチェックしていったところ、妊娠39週の所見で、上図のような胎児の心拍経過が見られたため、すぐに病院に来るように指示を出し、緊急帝王切開となった。

結果として2436g女児が出生し、深刻な胎児仮死や新生児仮死に至らずに済んだ症例である。

編集後記

妊娠の周産期において、家族には常に ”漠然とした不安” が付きまといます。

筆者も一昨年娘を授かったのですが、無事に出産し子どもの産声を聞くまでは、問題なく発育しているのか心配で仕方ありませんでした。

へき地・離島などの医療アクセスが良くない場所にいる妊婦さんや、胎児発育不全などのハイリスク妊婦さんにとっては、さらに心配な状況の連続であることは容易に想像できます。

だからこそ、周産期医療における格差是正を進めるメロディ・インターナショナルさんのプロダクトは、非常に社会的意義のあるものだと実感します。

母子手帳といい分娩監視装置といい、日本発のサービスが世界中から大変評価されています。

今回取材させていただいたMelody iのプラットフォームも、今後の周産期における遠隔医療のスタンダードとして浸透されていくことを期待します。