令和2年1月19日(日)、日本中の漁業関係者が集まるイベント『第二回漁業エキスポ』が、東京・茅場町のFinGATE KAYABAにて開催された。

主催は、漁業関係者向け交流サイト「漁師コミュニティ」や、漁業業界に特化したオープンイノベーションプラットフォーム「FOIP(フォイップ)」を運営する株式会社Salt。関係者同士の繋がりが発生しづらい業界構造に着目し、オンライン・オフラインの両面でコミュニティを提供することで、新技術の開発・応用を通じた業界全体の課題解決を目指すMarineTech(※)スタートアップだ。

※MarineTech:Marine(海洋)×Technology(テクノロジー)の造語。

当日は計21の漁業関係者や団体が出展しており、漁師や養殖関係者をはじめ、業界団体、小売、飲食店、各種メーカー、行政府関係者など、実に様々な漁業関係者が来場していた。イベント自体は14:00〜17:00の3時間開催であったが、来場者の熱量が非常に高く、1時間以上会場に留まって意見交換等をする方が非常に多い印象であった。

LoveTech Mediaでは、人工衛星データを活用する技術ドリブン企業から、伝統的な漁具鍛冶屋の挑戦まで、当日発見した様々な愛ある“テック”情報を、14ブースに厳選してお伝えする。

地球環境にやさしい2ブース

持続可能性、SDGs、循環型社会。そんなキーワードがぴったりな2ブースについて、まずはご紹介する。

磯焼けによる“空ウニ”を蓄養(ウニノミクス株式会社)

海の「磯焼け」対策を目的に、海藻食害を引き起こすウニを捕獲して漁場の藻場(※)を回復させ、また独自の「陸上養殖技術」を活用して捕獲したウニを蓄養するというエコシステムを提供するのが、ノルウェーに本社を置くウニノミクス社である。

※藻場:アマモ等の海草や、コンブなどの大型海藻が茂る場所

磯焼けとは、沿岸海域において海藻が著しく減少・消失し、海藻が繁茂しなくなる現象のこと。磯焼けが発生すると藻場が消えてしまうので、そこに棲む生物が姿を消し、一方でウニ等が大量発生し環境の汚染が進む。海外では「海の砂漠化」なんて表現もされている現象だ。

同社はこの磯焼け原因の一つとなっているウニに着目し、従来は廃棄されるだけの“中身がカラ”のウニ(以下、「空ウニ」)を買い取り、陸上蓄養を通じて販売をしている。

これにより、まず漁師達にとっては、磯焼けの空ウニでも商品として販売することができて収入につながる。また、陸上養殖されたウニは海の天候状態や旬に左右されず、且つ行き届いた管理によって味・質・実入りが安定しているので、流通業者にとってもリスクが少ない。同じく飲食店や小売サイドにとっても、安定した価格帯で採用できるので、国産ウニをより身近な存在として提供可能だ。もちろん、磯焼けの原因を除去しているので、藻場も回復し、環境にも優しい。まさに「四方よし」の仕組みと言えるだろう。

ウニノミクス株式会社 日本事業推進 山本雄万(やまもと ゆうま)氏。背景ポスターの通り、同社技術を使い10週間前後の畜養期間を経ることで、空ウニが見事に成長していることがわかる

ウニノミクス株式会社 日本事業推進 山本雄万(やまもと ゆうま)氏。背景ポスターの通り、同社技術を使い10週間前後の畜養期間を経ることで、空ウニが見事に成長していることがわかる

現在、本社ノルウェーや日本のみならず、アメリカ、カナダ、オーストラリア、スペイン、台湾など、世界中でプロジェクトが進行中。以下、同社の事業概要についての動画も併せてご覧いただきたい。磯焼けの様子など、よりビジュアルでの理解が進むだろう。

燃費向上&排ガス削減の環境配慮型スマートオイル(株式会社Fuel Effiency)

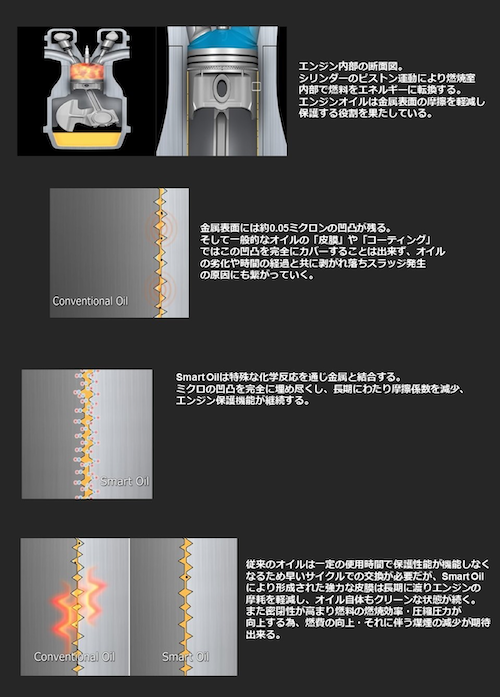

環境配慮型ディーゼル用エンジンオイル「Smart Oil(スマートオイル)」の販売を行なっているのが、株式会社Fuel Effiencyだ。

この「Smart Oil」、燃費向上およびCo2や排ガスの削減を目的に開発されたもので、船舶はもちろん、車や重機など幅広い用途に対応する最高級エコオイルである。その導入効果は非常に高く、平均燃費向上率は15〜20%、Co2の排出削減率も15〜20%、排ガス削減率に至っては55%というから驚きだ。

その仕組みだが、「Smart Oil」には一般的なエンジンオイルと比べて特殊なマイナスイオン性物質が含まれている。それが化学反応を通じて金属と結合し、強力な「皮膜」を形成することで、エンジン内の金属摩擦を飛躍的に低減させ、また密閉性が高まることで燃費向上と煤煙減少にもつながるという。結果として、エンジンそのものの寿命も延長してくれるというわけだ。詳細は、同社ホームページの図を併せてご覧いただきたい。

この「Smart Oil」、燃料費が削減でき環境にも優しいとの口コミから様々な漁船での導入が進んでおり、2019年6月からは函館市と共同で小型イカ釣り漁船15隻への一斉導入実証実験を開始。今月までモニタリングが続いているが、その抜群の省エネ効果は早い段階から確認されているという。また昨年4月からは遠洋漁船での実績も積み始めている状況だといい、SDGsをはじめ持続可能なビジネスモデルが注目される今の時代だからこそ、国内外でますます注目されていく技術と言えるだろう。

株式会社Fuel Efficiency 代表取締役 岡田康成(おかだ こうせい)氏(写真左)と従業員の皆さま。同社は、シンガポールに拠点を置くベターウィルホールディングス社のグループ販売会社である

株式会社Fuel Efficiency 代表取締役 岡田康成(おかだ こうせい)氏(写真左)と従業員の皆さま。同社は、シンガポールに拠点を置くベターウィルホールディングス社のグループ販売会社である

人工衛星&3Dデータ活用の3ブース

ここでは、人工衛星データを活用して事業展開する2ブースと、3Dデータを活用して水産物の高付加価値化を目指す研究ブースについて、それぞれご紹介する。

リモート・センシング事業の中核機関(RESTEC)

人工衛星などに搭載された観測機器を使い、離れた位置から地球表面等を観測するという、リモート・センシング技術に関する総合的な研究開発、普及啓発、人材育成等を進めているのが一般財団法人リモート・センシング技術センター(以下、RESTEC)だ。各種機器より取得したデータや加工情報を利用者に提供することで、森林管理や水資源管理、食料安全保障、災害監視、国土管理等に貢献してきた、40年近い歴史を持つリモート・センシング事業の中核機関である。

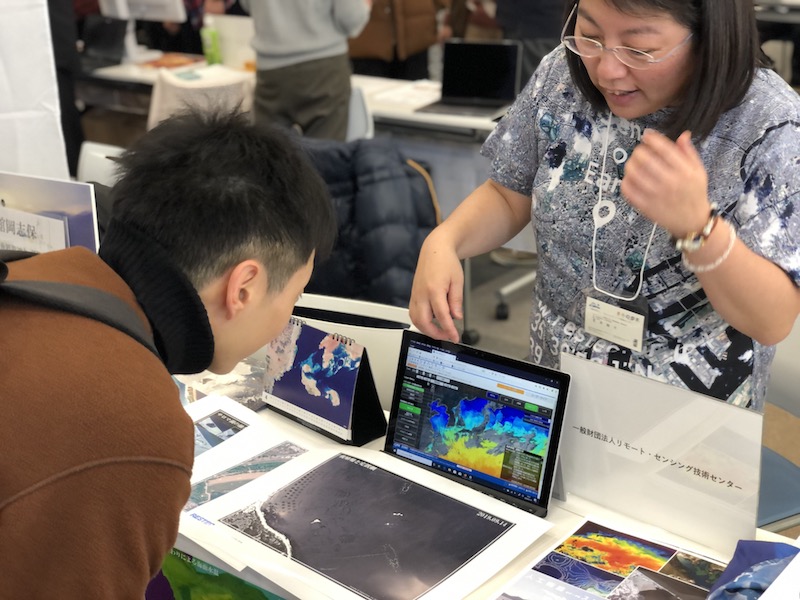

今回のエキスポが「漁業」テーマということで、ブースでは、衛星画像の販売や衛星データを解析した海洋情報サービスの提供について展示されていた。

海洋モニタリングシステム(試作中)による北極海観測画像(出典:RESTECホームページより)

海洋モニタリングシステム(試作中)による北極海観測画像(出典:RESTECホームページより)

例えば昨年秋にスタートした新サービスが、人工衛星による海面水温データの提供である。気象衛星「ひまわり」画像から独自のアルゴリズムで算出した、中西部太平洋・インド洋を含む海域の海面水温分布データを、1時間に1回の頻度で提供してくれるという。

また、藻場・干潟の分布図を1画素あたり2〜8mサイズの水平分布情報として作成する「沿岸環境情報サービス」や、人工衛星画像から浅海域の水深データを作成するサービスなど、用途に合わせたデータ・情報提供によってスマート水産を推進している。

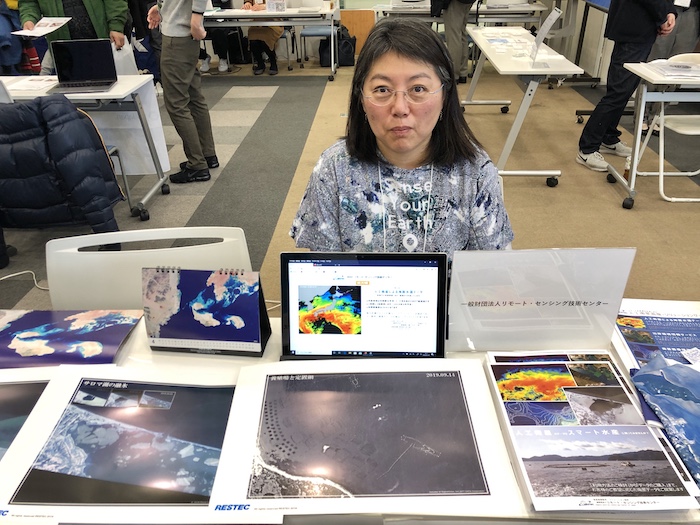

一般財団法人リモート・センシング技術センター ソリューション事業第一部 事業開拓課 課長代理 兼 研究開発部 主任研究員 博士(理学) 荒井賴子(あらい よりこ)氏。実は荒井氏の着ているTシャツは、好きな場所の衛星画像を自由にプリントできるサービス「WEAR YOU ARE」によるもの

一般財団法人リモート・センシング技術センター ソリューション事業第一部 事業開拓課 課長代理 兼 研究開発部 主任研究員 博士(理学) 荒井賴子(あらい よりこ)氏。実は荒井氏の着ているTシャツは、好きな場所の衛星画像を自由にプリントできるサービス「WEAR YOU ARE」によるもの

このRESTECからの情報を活用しているのが、次にご紹介するオーシャンアイズ社である。

AI系技術と海洋物理系技術を融合(株式会社オーシャンアイズ)

衛星観測データをベースに、AI系技術と海洋物理系技術の融合で、持続可能な水産・海洋産業の実現を目指す技術ベンチャーが株式会社オーシャンアイズである。Ocean Eyesとは、京都大学と海洋開発研究機構(JAMSTEC)が中心となって進められているプロジェクトで、同社はその事業会社として2019年4月に設立された法人だ。

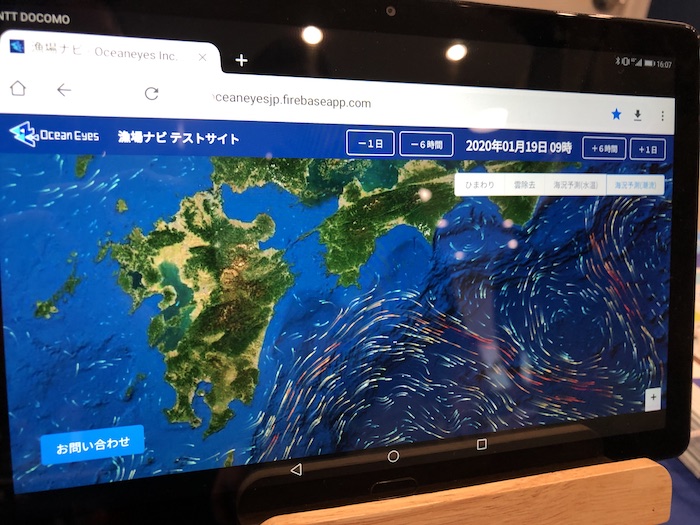

提供しているサービスは大きく分けて2つ。漁場決定のための情報支援サービス「漁場ナビ」と、2週間先までの海況予測情報を提供する「しおめ(SEAoME)」。いずれも2019年12月6日付で正式リリースされたばかりの新プロダクトである。

海況予測情報を示した画面(しおめ)

海況予測情報を示した画面(しおめ)

前者「漁場ナビ」は、漁場を決める際の重要な情報である「海水温」マップの最新情報を、24時間365日配信してくれるサービス。気象衛星「ひまわり」の映像から独自のAI技術で「雲に隠れた海域」についてもデータ生成してくれる。これにより漁場探索の手間が省け、燃料代を削減できるというわけだ。こちらは、タブレットにアプリをプリインストールしたSaaS形式なので、更新やデータ同期の手間は不要だという。

また後者の「しおめ」は、特定海域での水温、塩分、流速、海面高度の変化について通常5日、最大14日先まで予測するサービス。これはJAMSTECが水産試験場・水産研究所と共同開発した技術を利用しており、養殖設備や定置網に大きな被害をもたらす急潮・赤潮や急激な海水温変化による被害を防止してくれる。こちらはWebの専用サイトで閲覧できるものとなっており、API提供にも対応しているとのことだ。

データとAIを使った「効率的な漁業」と「労働生産性の向上」に向け、同社の挑戦はまだ始まったばかりである。

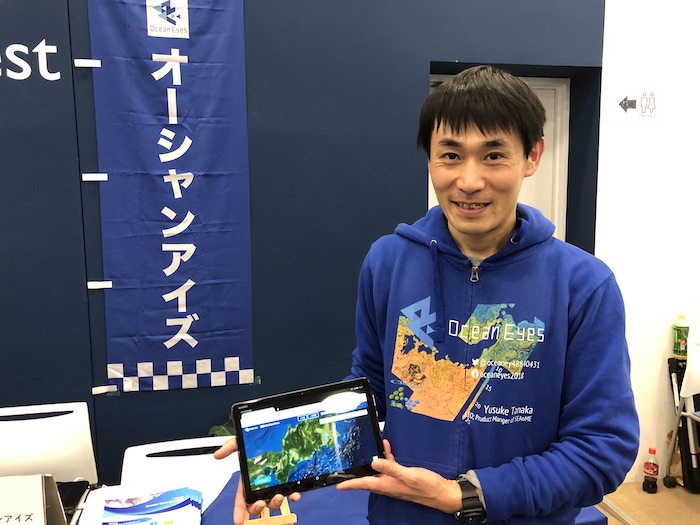

株式会社オーシャンアイズ 代表取締役社長 田中裕介(たなか ゆうすけ)氏

株式会社オーシャンアイズ 代表取締役社長 田中裕介(たなか ゆうすけ)氏

福島県の魚を使った3Dフードプリンター(ミツイワ株式会社)

ICTサービスや電子デバイスをはじめ、先端技術を駆使した様々なソリューションを提供するミツイワ株式会社。今回は、中でもユニークな「3Dフードプリンター」事業について展示されていた。

3Dフードプリンターとは、食材を詰めたカートリッジから、3Dデータに基づいて立体的な形状に印刷をする技術。これまで手作業では難しかった形の料理や、少しずつ味の変化するデザートなど、食に関する新しい発想が可能になるという。

「アグリビジネス創出フェア2018」にて、3Dフードプリンターで魚のすり身を出力している様子。福島近海で水揚げされるカナガシラをすり身にして、そこに様々な素材を入れることでカラフルな原料を作っている

「アグリビジネス創出フェア2018」にて、3Dフードプリンターで魚のすり身を出力している様子。福島近海で水揚げされるカナガシラをすり身にして、そこに様々な素材を入れることでカラフルな原料を作っている

同社は2012年度から、農林水産省農林水産技術会議が実施する委託研究事業「食料生産地域再生のための先端技術展開事業」の委託先(研究代表機関)として採択されており、その中の福島県「水産物の高付加価値化の為の水産加工業に関する実証研究」において、ICTおよびマーケティングを担当している。この3Dフードプリンターは、その研究事業の一環というわけだ。

なお、こちらはまだリリース前の製品だという。

説明して下さったミツイワ株式会社 事業推進部 推進課 一宝健太(いっぽう けんた)氏(写真右)

説明して下さったミツイワ株式会社 事業推進部 推進課 一宝健太(いっぽう けんた)氏(写真右)

生産者からの直販を実現する3ブース

生産者と消費者を直接つなぐサービスは、農業のみならず漁業でも活発化している。ここでは生産者による直販プラットフォームを提供する3ブースをご紹介する。

畑や船の上からスマホで1分の簡単出品(株式会社ポケットマルシェ)

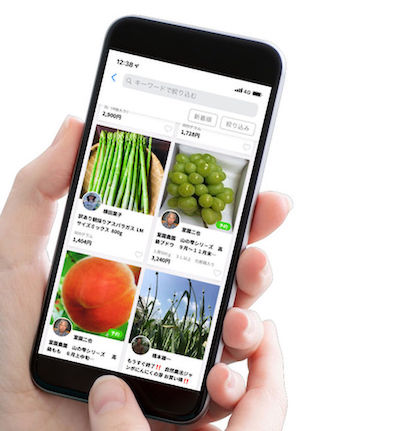

全国の農家や漁師と会話しながら、新鮮で旬な食材を買えるスマホアプリを提供するのが株式会社ポケットマルシェだ。2016年のサービスリリースから3年が経過し、現在は約5万人の消費者ユーザーに対して、2,000人を超える農家や漁師が登録。生産者と消費者を直接繋ぐCtoCプラットフォームとして、多くの期待が寄せられているサービスである。

直販は手間がかかるという印象があるが、ポケットマルシェを使えば、最短1分で出品が完了するという。一般の流通では出せない規格外品の販売もできるので、貴重な生産物を余すことなく流通させることができる。

また、当日21時までに受注した分について、翌日には発送先が記載された伝票(ヤマト運輸)が生産者の手元に届くようになっているので、それを商品に貼って送るだけという、生産者にとって非常に便利な仕組みになっている。

さらには生産者自らが現場情報を発信したり、それに対して消費者からレシピや感想が届いたり、自分専用のウォールで食べる人と直接の会話ができたりと、生産者と消費者のコミュニケーションによってファンを創出できるように設計されている点が、同アプリ最大の特徴となっている。

2019年8月にリリースされた、食材の「予約注文機能」。生産者は、収穫より前から「予約商品」としてポケットマルシェ上に生産品を出品することが可能で、発送予定は次月から1年後まで設定可能となる

2019年8月にリリースされた、食材の「予約注文機能」。生産者は、収穫より前から「予約商品」としてポケットマルシェ上に生産品を出品することが可能で、発送予定は次月から1年後まで設定可能となる

登録料や基本使用料といった固定費用は完全無料で、販売売上額の15%が販売手数料としてかかるだけ。常に2,750を超える食べ物の出品(2019年8月時点)と、その裏側にあるストーリーが提供されており、モノ消費からコト消費、さらには「コト付きのモノ」時代(※)において、ますますその真価を発揮していくことが期待される。

※書籍『D2C 「世界観」と「テクノロジー」で勝つブランド戦略』(NewsPicksパブリッシング)p33より

株式会社ポケットマルシェ 代表取締役社長 髙橋博之(たかはし ひろゆき)氏(写真左)と、漁師の妻でありポケットマルシェユーザーでもある漁業プロデューサー / Navire noir代表 舘岡志保(たておか しほ)氏(写真右)

株式会社ポケットマルシェ 代表取締役社長 髙橋博之(たかはし ひろゆき)氏(写真左)と、漁師の妻でありポケットマルシェユーザーでもある漁業プロデューサー / Navire noir代表 舘岡志保(たておか しほ)氏(写真右)

アプリだけで地域の鮮魚を注文完結(株式会社SAKAMA)

お手軽に産直の鮮魚を届ける事業を展開する株式会社SAKAMA。もともとコマースサイト「サカマショップ」やメディア「サカマ図鑑」の運営を行っており、2019年8月にはスマホアプリ「サカマアプリ」をリリースした。

サカマアプリでは、通常は朝水揚げされた魚を翌日に届けてくれる。夕戻りの漁がある産地では、夕方水揚げした魚を翌日の午前中に届けることも可能だという。また、航空便を利用して、朝水揚げされた魚を当日の夕方に届けるといったことも可能とのことだ。

千葉県銚子や長崎県対馬、和歌山県湯浅など、全国100箇所以上の産地から多種多様な魚を選択することができ、知名度が低い魚や、水揚げが安定しないためサイズや量が揃わず中央市場に出荷されない魚も購入することができる。通常はその地に行かないと食せない地魚を、自宅にいながらアプリのみで注文完結して食べることができるというのは、非常に有難い体験である。

また、今月(令和2年1月)には新アプリ「サカマウルアプリ」もリリース。生産者や地元鮮魚店などの利用を想定した魚介販売専門アプリであり、スマホ1つで「いつでも」「どこでも」「どこへでも」鮮魚を送ることができるという。

魚介類が好きな方にはたまらないサービスと言えるだろう。

株式会社SAKAMA 代表取締役 柴田壮潤(しばた そうじゅん)氏

株式会社SAKAMA 代表取締役 柴田壮潤(しばた そうじゅん)氏

売り手と買い手を繋げるtoB向けプラットフォーム(株式会社ベンナーズ)

「日本の食と漁業を守る」ことをビジョンに掲げ、水産物流通プラットフォームであるWebシステム「Marinity(以下、マリニティ)」の開発・運営と、水産物の卸売事業を展開しているのが株式会社ベンナーズだ。2018年4月に設立されたばかりのベンチャー企業である。

先述の2社が「toC(一般消費者)」向けの直接売買プラットフォームであるのに対し、同社のマリニティは店舗などを対象とした「toB」向けサービス。魚の売り手が持つ情報と買い手のニーズをクラウド化し、魚の売買を効率化するサービスとして、売り手は漁協・産地仲買・養殖業社が、買い手は外食バイヤー・食品スーパーバイヤー・加工業社がそれぞれ登録することが可能となっている。

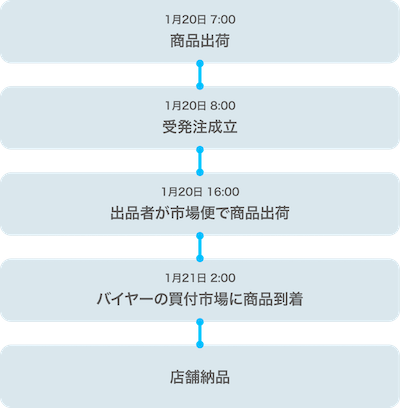

出品から納品までの流れは以下の通り。

出典:マリニティサービスページより

出典:マリニティサービスページより

一般的な水産業の流通では、仲卸などいくつもの中間流通業者が間に介在するわけだが、漁業者とバイヤーが直接つながることで、中間マージンが削減されることになる。このプラットフォームのネットワーク効果が高まることで、伝票を右から左へと“ただ流すだけ”の中間流通業者は、自然と淘汰されていくことになるだろう。

このマリニティ、2019年10月よりテスト運用を開始しており、早くも西日本を中心に10社以上の売り手と、計150店舗程の買い手が活用しているという。

株式会社ベンナーズ 代表取締役 井口剛志(いのくち つよし)氏(写真中央)。ベンナーズという社名の由来は、エジプト神話に登場するベンヌという不死の霊鳥にあり、日本の水産業界にとって最も必要とされる会社になるまで、最後まで決して諦めないという強い思いを込めて命名したという。そんな井口氏は、祖父母から数えて水産業3代目になる

株式会社ベンナーズ 代表取締役 井口剛志(いのくち つよし)氏(写真中央)。ベンナーズという社名の由来は、エジプト神話に登場するベンヌという不死の霊鳥にあり、日本の水産業界にとって最も必要とされる会社になるまで、最後まで決して諦めないという強い思いを込めて命名したという。そんな井口氏は、祖父母から数えて水産業3代目になる

歴史ある企業が挑戦する新規事業4ブース

テックとは、なにもITやバイオテクノロジーだけを示す言葉ではない。既存の業務や作業を改善するような、ある種ローテクを駆使したクラフト(技術)のことも示すだろう。ここでは、長い歴史をもつ企業群による新たな取り組みについてご紹介する。

からくり道具で仕事を楽に(株式会社乗富鉄工所)

1948年に製缶企業として創業された乗富鉄工所は、福岡県南の柳川市にて、各種生産設備や農業設備、水門など水利施設、ごみ焼却設備といった各種設備の設計から修理保全等を展開。「モノ造りは、技術と技能の集約である。」という信念のもとに始まった企業である。

そんな歴史の長い企業で始まった新規事業企画が、上に表示してある「ノリノリワークス」だという。職人の創意工夫が詰った「からくり」道具で、世界中の現場仕事をもっとラクに、 もっとたのしく「カイゼン」したい。みんながノリノリで働けますように!という願いを込めたネーミングとなっている。

具体的にブースで紹介してもらったのが、水揚げ作業の非効率とそれに伴う負担を大きく軽減してくれる「まとめてUFO」というプロダクトだ。水揚げ後に魚が詰まったコンテナは、非常に重くなるのだが、ほとんどの現場ではこれを人の手で1台ずつ運んでいるという。

これを、からくりの力を応用することで、画期的に効率よく運べるという。その様子を紹介した動画が以下となるので、ご覧いただきたい。

UFOキャッチャーを代表とするクレーンゲームのような要領で、重いコンテナ群を一発で運べる様子がお分かりいただけるだろう。

なお、クレーンやコンテナのサイズは現場によってまちまちなので、「まとめてUFO」は基本的にはカスタムでの製作提供になるという。

株式会社乗富鉄工所 取締役 生産管理部長 兼 ノリノリワークス プロジェクトリーダー 乘冨賢蔵(のりとみ けんぞう)氏(写真左)、ノリノリワークス アドバイザーの若林耕平(わかばやし こうへい)氏(写真右)

株式会社乗富鉄工所 取締役 生産管理部長 兼 ノリノリワークス プロジェクトリーダー 乘冨賢蔵(のりとみ けんぞう)氏(写真左)、ノリノリワークス アドバイザーの若林耕平(わかばやし こうへい)氏(写真右)

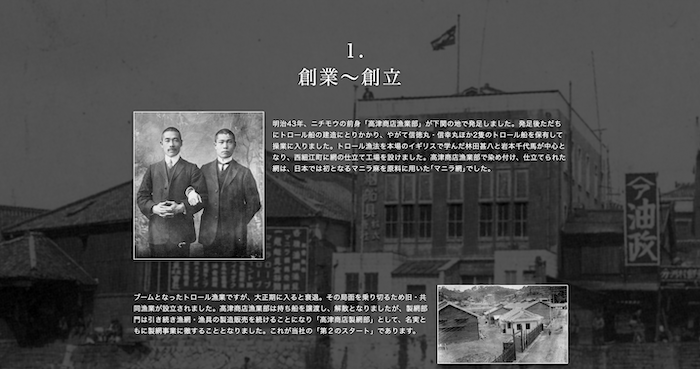

漁業の「3K」を変えるフィッシャーマンズウェア(ニチモウ株式会社)

![]()

1910年に創業、1919年に設立され、実に100年以上続く老舗漁網メーカーのニチモウ株式会社。現在は「浜から食卓まで」を網羅し繋ぐをモットーに、水産物の輸入および水産加工品の製造と販売、漁業資材、農業資材、食品加工機械、建装材、包装資材、健康食品等の販売を行うなど、水産専門商社としての取り扱い範囲を広げている。

ニチモウ社ホームページでは、100年の歴史を経て、現在の同社が出来上がるに至った経緯を「ニチモウモノガタリ」として公開している(画像:同ページより一部切り抜き)

ニチモウ社ホームページでは、100年の歴史を経て、現在の同社が出来上がるに至った経緯を「ニチモウモノガタリ」として公開している(画像:同ページより一部切り抜き)

そんなニチモウが展示していたのは、快適性とファッション性を兼ね備えた、漁業者向け機能性スーツ「3KNOT(以下、スリーノット)」だ。

ニチモウ株式会社 総務部 総務チーム 担当チームリーダー 森丘貴宏(もりおか たかひろ)氏(写真左)、資材事業本部 化成品営業部 第二チーム 係長 小泉徳晃(こいずみ のりあき)氏(写真右)

ニチモウ株式会社 総務部 総務チーム 担当チームリーダー 森丘貴宏(もりおか たかひろ)氏(写真左)、資材事業本部 化成品営業部 第二チーム 係長 小泉徳晃(こいずみ のりあき)氏(写真右)

これまで漁師の方々が着ていた作業着はゴム製のものがほとんどであり、重さと通気性も悪さが課題となっていた。今回発表されたスリーノットは繊維メーカーのユニチカと共同開発されたものであり、高強力のナイロン素材を使うことで、非常に強い耐久性と軽量化を両立させた漁業服となっている。

また、高防水・高透湿素材を使うことでハードな環境にも耐えうる仕様になっており、頭部や胴まわりには反射材を、腕まわりには高視認性素材を採用しており、暗闇でのライト照射等にも視認しやすいように工夫されている。

現在はまだモニタリングの段階であり、通常は3年もつ作業着としての検証中だという。

手に馴染む一本を、10代変わらず丁寧に(株式会社熊谷鉄工所)

岩手県大船渡市で、漁具鍛冶屋として十代続く株式会社熊谷鉄工所。そのルーツはアワビを採取する鈎造りにあるという。アワビ鈎はアワビに直接引っ掛けるより岩場に引っ掛けることの方が多いため、強靭な刃先でなければならず、そのため同社の製品は刃先が爪楊枝程の太さでも、岩を相手に折れず曲がりもしない強靭な造りになっているという。

エキスポ当日は、カギやヤス、カマ、間切(マキリ)など、同社生産物である様々な製品が展示されていた。これらは全てオーダーメイドで作られており、良い道具は過酷な海の中でも、使う人の手となって良い成果をもたらすとの考えから、市販品では出せない「手に馴染む一本」を丁寧に作り上げているという。

株式会社熊谷鉄工所 専務 熊谷秀平(くまがい しゅうへい)氏(写真右)、総務 熊谷咲輝子(くまがい さきこ)氏(写真左)

株式会社熊谷鉄工所 専務 熊谷秀平(くまがい しゅうへい)氏(写真右)、総務 熊谷咲輝子(くまがい さきこ)氏(写真左)

これらの製品を実際に使った様子を撮影した海中動画が、公式Instagramアカウントで公開されている。例えば以下の動画なんかは、二本鉤の使い勝手を端的に表したものとして面白い。アカウント名は「kumagaikajiya」。興味のある方はぜひフォローしてみてほしい。

ちなみに1994年からはこの長年の技術を生かし、園芸用具の製造も開始。「頑固な雑草が根こそぎ取れる」と多くの利用者からの評価を得て、代表作の「草取りカギカマ」は今や年間3万本売れる商品になっているという。

海上でも安定軽量できる“はかり”(株式会社田中衝機工業所)

![]()

金物の街・燕三条に育まれ、創業から110年以上に渡って工業用計量器の製造を続ける株式会社田中衝機工業所。正確な計量は全ての社会活動の基本であり、同社の“はかり”は、航空機業界・食品工場・医薬製薬業界・セメント・製鉄・リサイクル・発電所・病院・農業・畜産・水産加工など、あらゆる業界で使用されている。

そんな同社が今回のエキスポで展示していたのは、新製品である「デジタフ オーシャン」。

通常船の上だと左右の揺れで正確に計量することができないが、このデジタフ オーシャンを使うことで、揺れる船の上でも安定して計量することができる。バッテリー充電式となっており、充電時間8〜12時間に対して、使用時間は約50時間。オールステンレスのタフなボディとなっている。

[clink url=” https://lovetech-media.com/news/social/20191129_01/”]

なお田中衝機工業所は、当メディアで以前、リバネス社およびEco-pork社との業務提携ニュースを報じたことがあり、そこで同社が「AI画像認識技術を用いたデジタル体重計の開発」を進めていることが報じられている。ここから同社は、従来からの製品群のみならず、最先端技術を活用したプロダクト開発にも積極的であることがうかがい知れる。

人が集まる学びの場とコミュニティ2ブース

漁業を支えるのは、つまるところ“人”である。サプライヤーサイドとして大型漁船の幹部を目指す人のための国内唯一の専門学校と、消費者サイドとして魚を食べることが好きな人が集まるコミュニティについて、それぞれご紹介する。

一年間の全寮制でエリート漁師をめざす(静岡県立漁業学園)

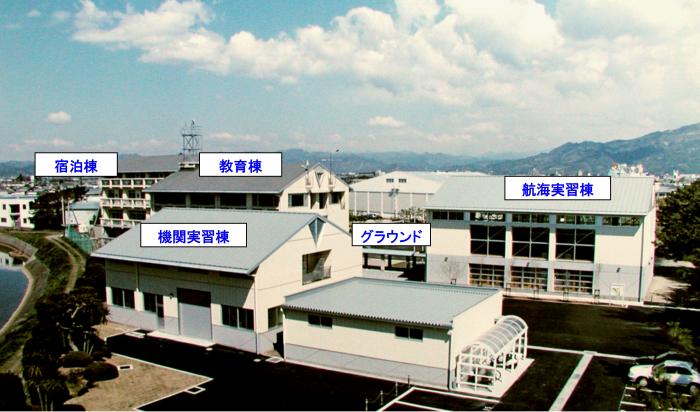

静岡県焼津市に、漁師になるための県立職業訓練校が存在する。静岡県立漁業学園だ。その歴史は、1967年に静岡県が「漁民研修所」を設置したことから始まり、その3年後には「静岡県立漁業高等学園」が設置され、現在まで至ることとなる。

同校は全寮制で、修学期間は1年間。定員30名の少人数教育で、大型漁船の幹部になるための「海技士」資格取得を目指すカリキュラムとなっている。この海技士資格には航海と機関があり、具体的には、それぞれの専攻に分かれて五級以上の筆記試験合格を目指すという。

日本一の遠洋漁業基地である焼津漁港に隣接する施設風景(出展:静岡県ホームページ「静岡県立漁業学園 沿革と施設紹介」より)

日本一の遠洋漁業基地である焼津漁港に隣接する施設風景(出展:静岡県ホームページ「静岡県立漁業学園 沿革と施設紹介」より)

入学料・授業料・寄宿費はなく、自己負担は年間で60万円だけとなるが、国の「次世代人材投資(準備型)事業」(※)により最大150万円が生徒へと給付されることになるので、実質的にはむしろ、最大90万円(150万円-60万円)を受け取った上で受講することが可能となる。

※漁業者等の安定的な確保と育成を図るために水産庁が実施する「漁業人材育成総合支援事業」のうちの一事業。他産業に就職した場合と比較して最低限の資金(150万円、最長2年)を、漁業学校等で学ぶ若者に対して交付し、必要な知識・経験を習得することを目的とするもの(平成31年度予算概算要求額資料を参照)

同校には毎年15歳から30歳までの若者が全国から集まり、開校から今日に至るまで、卒業後は100%の漁師就職を実現しているというから驚きだ。ちなみに、2018年度までの卒業生は931人に達しており、みな県内の漁業で活躍しているという。

静岡県立漁業学園 園長 青木一永氏

静岡県立漁業学園 園長 青木一永氏

園長である青木氏は、日々の実習、授業、訓練の様子や遠洋航海の様子を、平日毎日、ブログとして写真付きで発信している。学園で学ぶことのメリットや求人活動等の情報も掲載されることがあるので、漁師への就職に興味のある方は要チェックである。

漁村地域における滞在型旅行(さかなの会)

「魚を食べることが好き」という人のためのゆるい括りのコミュニティ「さかなの会」。おいしい魚をみんなでワイワイ食べる会を始め、深海魚を観察する会や地曳網BBQといったイベントのほか、魚屋に学ぶ仕事術や漁師に学ぶ経営術など、魚業界の仕事ノウハウを一般向けに伝えるようなセミナー等も開催している団体である。

魚楽団体「さかなの会」運営委員会 代表 ながさき一生(いっき)氏

魚楽団体「さかなの会」運営委員会 代表 ながさき一生(いっき)氏

主催するのはこちら、ながさき一生氏。書籍『五種盛りよりも三種盛りを頼め 外食で美味しくて安全な魚を食べる方法』(秀和システム)を始め、各種メディアでおいしく楽しい魚情報をゆるく発信している人物だ。

今回のエキスポでは、この「さかなの会」の他に、水産庁が推進している「渚泊(なぎさはく)」のPRも兼ねていた。

「渚泊」とは、漁村地域における滞在型旅行のこと。ただの宿泊体験ではなく、近隣の飲食店で地元食材や伝統料理を味わったり、直売所で買い物をしたり、加工品作りや漁業体験、マリンレジャー、絶景など、漁村ならではの生活を体験できるものとなっている。

主催者コメント

今回、2回目の開催となった漁業エキスポ。その仕掛け人である主催者・株式会社Salt 山口氏に、エキスポ終了後のコメントを頂戴した。

株式会社Salt 代表取締役 山口太朗(やまぐち たろう)氏

株式会社Salt 代表取締役 山口太朗(やまぐち たろう)氏

「まずは、無事に終わってホッとしています。前回がブース出展12団体だったのに対し、今回は21団体と倍近い数になっており、すごく盛り上がったと思います。来場者に関しても、人数も然り、皆さん色々なブースに立ち寄ってくださっていて、滞留時間が非常に長かった印象です。また、有名な研究機関の方もいらっしゃって下さるなど、弊社運営のコミュニティ以外にも確実に認知が広がってくれているのは、非常に有難い限りでした。

今後も3回目・4回目と回を重ねていきながら、漁業業界全体の改善に貢献して参ります。」

編集後記

LoveTech Media、2020年最初のメディアスポンサー事業は、こちらの「第二回漁業エキスポ」でした。

「漁業の領域でもAIが使われていることに興奮しました。」(釣りが趣味の一般会社員)

「思った以上にディープなブースが多くて、楽しかったです。」(漁業関係者)

そんな感想を一般来場者からいただきました。

漁業という、狭いようで広いテーマを軸に集まった展示者および来場者は、熱量が非常に高い方ばかり。メディア取材として参加した身ではありますが、普段なかなか情報をキャッチできないような活動を知ることができ、終始興奮して、結局ラストまで会場に残っておりました。

例えば漁師になるための専門の県立職業訓練校があること自体、僕は初めて知りましたし、サステナブルなウニの陸上養殖技術を有するウニノミクスさんも、初めてしっかりとお話を伺いました。また、十代続く漁具鍛冶屋さんを取材できた点も、様々なステークホルダーが参加する展示会ならではだったと感じます。

普段目が行きがちなIT領域は、情報の効率処理・分配という観点では非常に有用ですが、ラストワンマイルの処置は、相変わらず「クラフト」に頼ることの方が多いです。だからこそ、後半の「歴史ある企業が挑戦する新規事業4ブース」章でご紹介したような“工夫された”ローテック情報についても、今後しっかりと発信して参りたいと考えております。

この場から、素敵なコラボレーションや事業企画のきっかけが生まれることを、水産資源が好きな一個人として願っております。