デジタルテクノロジー活用による“教育”イノベーションをテーマにした国際カンファレンス『Edvation x Summit 2019』。

3回目の実施となる本年は、11月4日・5日の2日間に渡って東京都千代田区の麹町中学校および紀尾井カンファレンスで開催され、日本の産業界や教育関係者など、国内外のべ3,000名以上の来場者で賑わった。

》Edvation x Summit 2019記事一覧はこちら

最終レポートとなる第6弾記事では、「これからのSTEAM教育」というテーマで、麹町中学校 合同教室にて開催されたセッションについてお伝えする。麹町中学校会場では、全てのセッションにおいて同校の生徒さんが司会を務めてくれていた。素敵な演出である。

一人ひとりが創造的に生きられる21世紀において、各々が科学者・技術者・エンジニア・アーティスト・数学者のように考え、何かを生み出す横断的実践的なSTEAM教育が、世界的に注目されている。

いかに物事の本質を掴み、知識を活用して新しい視点を創造的に生み出せるか。本セッションでは音楽家・数学者・教師・起業家が集い、「なぜ今、STEAMなのか」「STEAMの本質は何か」といった点について、多角的に熱く議論された。

<登壇者> ※写真左から順番に

- 加茂フミヨシ(かも ふみよし)氏

ギタリスト/「Largest Online Guitar Lesson」ギネス世界記録樹立者 - 中島さち子(なかじま さちこ)氏

steAm, Inc. 代表 / ジャズピアニスト/数学者 - 木村健太(きむら けんた)氏

広尾学園中学校・高等学校 医進・サイエンスコース統括長 - 井上 祐巳梨(いのうえ ゆみり)氏 ※モデレーター

株式会社Barbara Pool 代表取締役(STEAM JAPAN)

なお、今回はギタリスト加茂氏とジャズピアニスト中島氏がご登壇ということで、お二人による演奏セッションが、会の最後に披露された。本記事では、先にこちらをご覧いただきたいと思う。音のエネルギーに心奪われるだろう。

それぞれが進めるSTEAM教育

今回、STEAMというキーワードで集まった4名。まずは、各々が進めるSTEAMの取り組みについて、自己紹介がなされた。

紙媒体『STEAM JAPAN MAGAZINE』を創刊 by. 井上祐巳梨

株式会社Barbara Pool 代表取締役(STEAM JAPAN) 井上祐巳梨氏

株式会社Barbara Pool 代表取締役(STEAM JAPAN) 井上祐巳梨氏

本セッションのモデレーターである井上祐巳梨氏が代表を務める株式会社Barbara Poolは、地域創生事業やクリエイティブ事業を手がける総合プロデュース企業で、本年度から新たに「STEAM教育事業部」を立ち上げている。

今年9月には、経産省が進める「未来の教室」における「新しい教職員向け研修サービスの実証」への採択が決定。「学びのSTEAM化」をキーワードに、『知識を教えるだけでなく先生も生徒も自発的に課題を見つけ、解決していく』カリキュラムの開発及び実証を行う事業者メンバーの一員となった。

具体的には、オンラインビデオ教材や、「創る」と「知る」のサイクルの回し方、STEAM教育に必要なファシリテーションスキル習得を目的とした教員向け研修、教員の変化及び課題の示唆抽出等をトータルパッケージとして開発していくという。

もう一つ、同社からは紙とWebの両媒体でSTEAM発信がスタートしており、当日のカンファレンス会場には、出来たてホヤホヤのフリーペーパー創刊号『STEAM JAPAN MAGAZINE vol.1』が配布された。

こちらは首都圏の小学校を中心に、先生向けに配布される予定とのこと。ちなみに冊子内コンテンツの一部は、同じく同社が運営するWebメディア『STEAM JAPAN』でも読めるので、こちらも要チェックだ。

STEAMは全部、音楽で教えられる by. 加茂フミヨシ

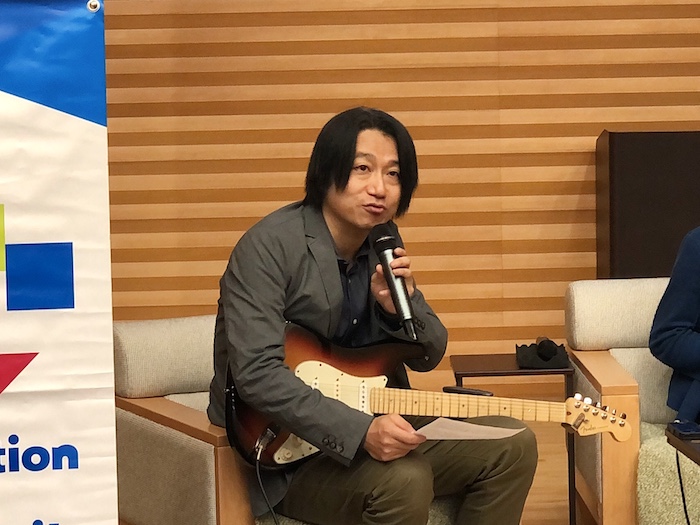

ギタリスト/「Largest Online Guitar Lesson」ギネス世界記録樹立者 加茂フミヨシ氏

ギタリスト/「Largest Online Guitar Lesson」ギネス世界記録樹立者 加茂フミヨシ氏

現在ギタリストとして活躍する加茂フミヨシ氏は、プロミュージシャンとしての演奏活動の傍ら、音楽専門学校の教員やギター教科書の執筆、各種音楽プロデュースなど、音楽業界人の育成に力を注いでいる人物だ。

音楽の道一筋で活動し教え子も数千人になってきた中で、ふと、今後の職業スキルが変化してくるのではないかと予感したという。つまり、これまでは一つの専門分野に特化してればそれだけで仕事になっていたが、これからは「分野横断」で仕事が生み出される時代。

社会に出てからまだ見ぬ様々な問題に対応できるような若者を育成したい、それは音楽やロックの力できっとできるはず、という思いから、分野を横断した新しい力を研究する目的で、加茂氏は現在、夜間にデジタルハリウッド大学院に通い、本カンファレンスを企画する佐藤昌宏教授の研究室で日々学んでいるという。

ギターの速弾きを披露される加茂氏

ギターの速弾きを披露される加茂氏

「僕は、STEAMは全部、音楽で教えられるという考え方です。」

STEAM教育自体は建築やアートでもできるが、音楽の特異性は、コミュニケーションの多様性にあるという。具体的には、アイドル向け作曲であれば10代の気持ちで接し、演歌であれば70歳になった気分で話す、といった具合だ。

ちなみにこのセッションの翌日、加茂氏は麹町中学校の授業として『初心者大歓迎!ゴスペル合唱とウクレレでパフォーマンス力を学ぼう!』というワークショップを開催し、STEAM学習をコンセプトとして、ウクレレとゴスペルを通じた多様で豊かな学びを提供した。詳細は以下の動画をご覧いただきたい。

「経産省のホームページに『人生100年時代の社会人基礎力』というコンテンツがあがっていて、まとめると『指示待ちにならずに自ら行動でき、自ら課題提起して解決のためのシナリオを描き、多様な人とのつながりや協働を生み出す』と書かれています。

これって、要はバンド活動そのものなんですよ。

それぞれがそれぞれの責任を果たしながら、音楽を作り上げていく。

そんなことを発信しながら、音楽と教育について教え子につなげていきたいと思っています。」

21世紀を楽しく生きるための「Playful STEAMS」 by. 中島さち子

steAm, Inc. 代表 / ジャズピアニスト/数学者 中島さち子氏

steAm, Inc. 代表 / ジャズピアニスト/数学者 中島さち子氏

steAm Inc.代表であり、ジャズピアニストであり、数学者でもある中島さち子氏は、教育・音楽・数学の3軸で様々な活動をしている、言わばSTEAMエバンジェリストなる人物。

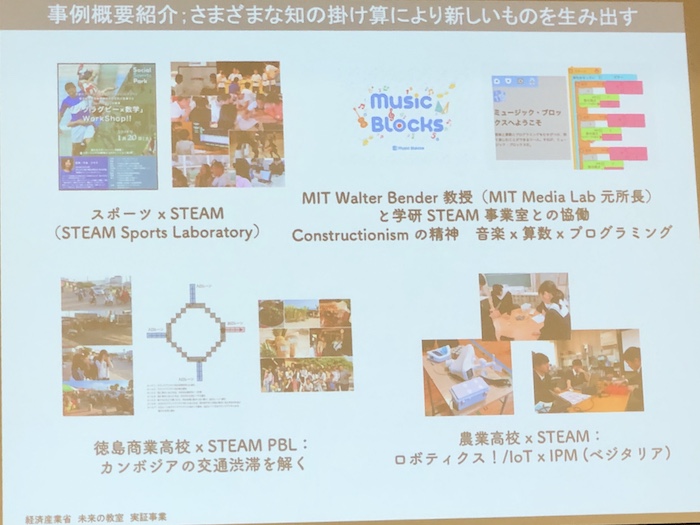

得意なアプローチは、異分野同士の“掛け合わせ”である。

例えばスポーツ×STEAMの文脈では、遊びのワクワク感やスポーツの「うまくなりたい」「勝ちたい」といったモチベーションを活用して、新たな学びの場の創出を目指す『STEAM Sports Laboratory』の運営に取り組んでいる。

また、例えば音楽の領域では、学研STEAMおよびMIT教授のWalter Bender氏(MIT Media Lab元所長)と協働して、音楽×算数×プログラミングの横断的学習プログラム『Music Blocks』を開発している。

他にも、高校生とカンボジアの交通渋滞解消に向けたPBLを実施したり、農業高校の生徒達とロボティクスやIoT×農業の可能性について考えるプログラムを提供するなど、まさに中島氏自身が多様性溢れるSTEAMライブラリーだと言えるだろう。

なお、当メディアで何度も報じている経産省『「未来の教室」と EdTech 研究会』では、委員も務めている。

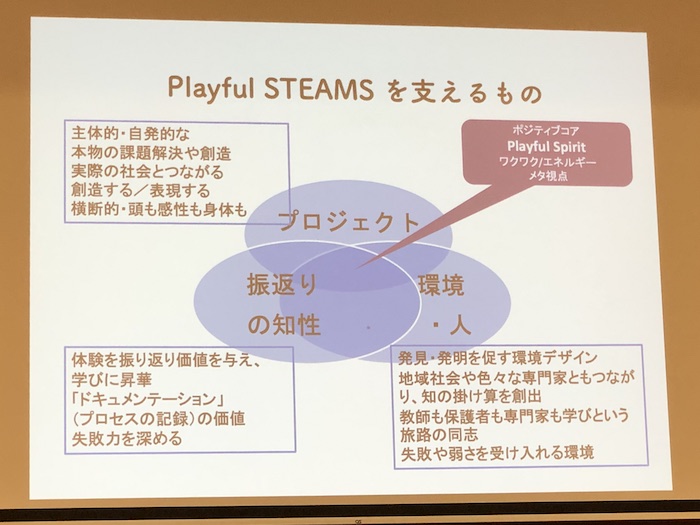

そんな中島氏が、同志社女子大学 上田信行教授と共に提唱する、21世紀を創造的に楽しく生きる力の概念が「Playful STEAMS」だ。

思想・信念としては、以下3つの事項を掲げている。

- Playfulness(ワクワク、好き・好奇心・興味、喜び)

- Possibilities!(一人ひとりが個性あふれる素敵な発明家でありアーティスト)

- Can I?からHow Can I?を経て、How Can We?への昇華(ダイナミックな協働)

これは、自らの心踊る何かを発見し(Discover)、莫大な可能性を信じて夢を描き(Dream)、多彩な知の掛け算によって具体的にデザインし実践していく(Design・Destiny)、というプロセスでもある。

「このような“Playful Spirit”を実現する際に、『プロジェクトベース』であること、体験から学びへの昇華を施す『振り返りの知性』があること、そして発明や発見を促す『環境と人』が揃っていることも、大事だと考えています。」

子ども達はあっという間に我々の想定を超えていってしまう by. 木村健太

広尾学園中学校・高等学校 医進・サイエンスコース統括長 木村健太氏

広尾学園中学校・高等学校 医進・サイエンスコース統括長 木村健太氏

本セッションで唯一の学校の先生である広尾学園中学校・高等学校の木村健太氏は、教育のみならず「共育」、さらには「共有」をキーワードに、「本物に触れる」「本質を捉える」「本気で取り組む」という3本の柱を軸として、同校の医進・サイエンスコース(以下、医サイ)を担当されている。

中島氏同様、経産省「未来の教室」の委員でもある。

ここでは同校の研究についてと、学校外との連携事例について、それぞれ紹介がなされた。

まず前者について、医サイでは高校一年生から以下6つの研究活動チームが用意されている。

幹細胞・植物・環境化学・理論物理・数論・現象数理

そして、こちらが2018年度の生徒さんが策定した研究テーマだ。

いかがだろう。木村氏でも、よくわからないテーマが設定されているという。このように、子ども達はあっという間に我々の想定を超えていってしまうのだ。

「これらを考えるための知識や技術はもちろん必要ですが、それより大切なのは、世界の誰もが答えを知らない問題にどうアプローチするか、ということ。

このやりがいと方法を学んでもらいたいと思っています。」

また、同校では学校外との連携も積極的に取り組んでおり、プロジェクト数は年間50件以上にものぼるという。

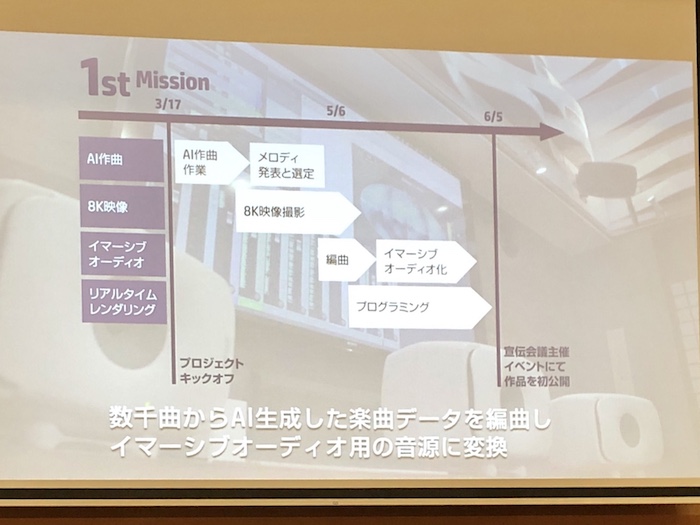

AIを使って現代にモーツァルトを蘇らせるプロジェクト「Project Z」もその一つ。日本HPの全面的な技術協力のもと、3人の気鋭プロクリエイターと、様々な学校・学年から集まった好奇心あふれる高校生18名が集まり、膨大なモーツァルトの楽曲をAI学習させて、令和時代のAIモーツァルトを作り上げていったのだ。

以下のホームページにプロジェクトドキュンタリー動画があるので、ぜひご覧いただきたい。

https://www.techdevicetv.com/event/project_z/

最後に、生徒が医サイに入学する際に、木村氏がいつも伝えている言葉も紹介された。

「わたしたち医サイの教員は本気で信じています。

世界の未来をつくるのはあなたたちです!

どうか…深く考えてください。多くを学んでください。

我々人類が進むべき方向を示すのはあなたたちなのですから。」

色んな角度から考えるSTEAM

ここからは、それぞれの議題に沿ってパネルディスカッションが行われた。

テーマ1:STEAM教育の「ポイント」について

井上氏:STEAM教育といっても、色々な解釈があるかと思います。まずは皆様にとってのSTEAMの定義やポイントを教えてください。

加茂氏:STEAMで大切なのは、関連づけて学ぶことだと思っています。

先ほどの経産省「人生100年時代の社会人基礎力」で、スライドに「どのように学ぶか【結合】」という言葉が追記されています。つまり、色々な分野を融合させる必要があるということです。

だからSTEAMも、Sだけ、Eだけ、とかではなく、それぞれミックスさせて融合させることが大切なんだと思います。

中島氏:何かができる・できないではなくて、心が動くところから始まるのが大事だと思います。

何か、夢みたいなものにつながる一歩一歩がSTEAMなのではないでしょうか。

数学の問題など、なんでもそうなのですが、全然違う分野から、問題解決のアイデアが出てくることもありますから。

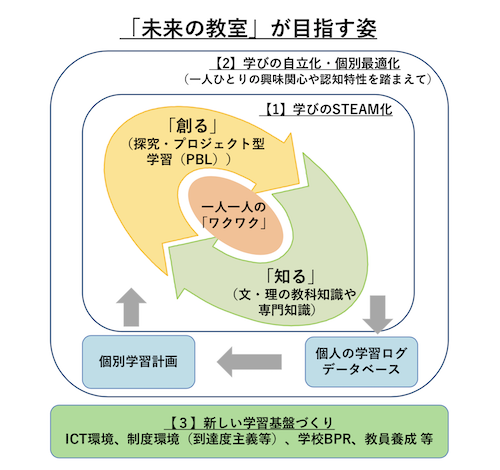

出典:経産省「未来の教室」より

出典:経産省「未来の教室」より

木村氏:経産省の「未来の教室」で、『学びのSTEAM化』という考え方があります。「創る」と「知る」をぐるぐると循環させることで、真ん中のワクワクが大きくなっていくというものです。

これを前提に僕としては、生徒たちが「ワクワク」するという感覚が一番大事だと考えています。

テーマ2:STEAM教育での「変化」について

井上氏:次に、STEAM教育が広がっていった日本の未来はどう変化していくのか、という点についてそれぞれ教えてください。

加茂氏:昔は、“頭がいい”の定義が「答えを暗記している」ことだったと思うんですが、そういうのって今後、Google検索やAIには勝てないと思います。

マービン・ミンスキー(※)は「人工知能が発達したら、人間はエンターテインメント以外やることはない」と言っているとデジタルハリウッド大学大学院 杉山学長の授業で教わったのですが、ここでいうエンタメって、「楽しませる」だけではなく、「自分自身が楽しむ」という観点も大事になってくると思います。

もちろん、中身自体が楽しいことも大事ですね。

※マービン・ミンスキー:アメリカ合衆国のコンピュータ科学者であり、認知科学者。専門は人工知能 であり、マサチューセッツ工科大学の人工知能研究所の創設者の1人。「人工知能の父」とも呼ばれている

中島氏:みんなが創り手になれる今の時代では、STEAMは学校だけじゃなくて、親やコミュニティにも当てはまるものであるはずです。学校を越えて一緒に創れるようになると、社会構造も変わっていくと思います。

あと私自身、実は今ニューヨークにいるのですが、そこで生活することで自分の感覚が広がっていって、物の見方が多様で自由になっていく感覚を覚えています。

必ずしもテクノロジーを通してだけではなく、アナログの五感を含めて、当たり前と思っているものを改めて問い直すことが、大事な時代になってくる気がします。

木村氏:色々な分野において、All Japanの体制ができることかなと思います。

例えば、これまで“教育”といえば先生でしたが、今は外と連携していくツールが揃ってきています。

先生など大人だけでなく、生徒たちも社会を作る当事者として認識され、みんなが幸せになるための良いきっかけ・ツールになるのではないかなと思っています。

テーマ3:STEAM教育、では「どう」教える?

井上氏:すごくワクワクする回答ばかりでした!一方で、「これ、どうやって教えるの?」「どうやって取り組んだら良いの?」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。この点についても教えてください。

木村氏:教えるのは結構難しくて、一緒にやっちゃった方が良いかなと思います。

教える側である僕たちが、もっと“ワクワク”するところからがスタートですね。

あと我々先生も、全ての分野で専門性を深めるわけにもいかないので、チームを組んで連携するべきです。

いずれにしても、「もっと人生を楽しむ」を本気でやった方が良くて、その姿勢が生徒にも伝わるかなと思っています。

中島氏:私自身が小さい頃、ワクワクしてる人を見ると刺激されていました。何がその人をそんなに惹きつけてるのだろう、と。

その人自身の心の揺れ動きや考え方、思想などを見るのが大事だと思っていて、その上で、先ほど申し上げた「環境のデザイン」も大事になってくると思います。

何か答えがあるわけではないので、みんなで色々なことを試していく環境を作る。

もしかしたら、いま経産省が進めている「STEAMライブラリー」が、そういう存在になるのかもしれません。

色々な取り組みが見えてきて、多様なオプションみたいなものがどんどんと作れると良いなと思っています。

加茂氏:デジタルハリウッド大学の佐藤教授曰く、「先生」という言葉は、単に先に生きているだけでなく、「先を見て生きている」という視点も大切だと。

そりゃそうだよな、と思いました。

僕も新しい研究をするために大学院で学び直す。

そんな「大人の学び直し」の体験や経験を教えるのも、子供たちにとってはためになると思います。

ラストテーマ:「これから」のSTEAM教育

井上氏:最後に、これまでの議論を踏まえて、これからのSTEAM教育について一言ずつお願いします。

木村氏:学校目線で言いますと、学校って、今の社会に適合させるためにある場所ではないと思っています。

生徒と未来を創る場所のはずです。

私たち自身、生徒から教えてもらうこともたくさんあります。

それを私たちだけでなく、オールジャパンで享受できたらいいなと思いますし、STEAMがそのきっかけになれば良いなと思っています。

加茂氏:STEAMと聞くと、ニアイコールでEdTechと解釈されることが多いんじゃないかなと思うのですが、別にテクノロジーだけではないと思います。

アナログの視点を入れたり、アートの視点を入れたりと、アナログとデジタルの良さを統合しているところがあると思います。

中島氏:今は本当に激動の時代で、振り返っても面白い時代のはずです。

不安な時代でもあるかもしれませんが、“可能性”の方を見ていくと、思想や文化が生まれ直そうとしている時代なんだと思います。

そこでは、生きることや学びを、改めて捉え直すことが大事だと感じます。

あと最後に、20世紀は「強い」ことが大事でしたが、21世紀は「弱さ」を認め、互いに受け入れられる環境を創ることも、必要になってくるはずです。

編集後記

Edvation x Summit 2019 全6レポート、以上で終了となります。

一昔前にEdTechと聞くと、主に民間教育で活用されるMOOCやeラーニングといったサービス内容をイメージし、実際にほとんどがそのようなものだった印象です。

今回のカンファレンス参加によって、その印象が大きく覆りました。

EdTechをプラットフォームにした教育改革は、産官学での連携を活発化させており、その取り組みは首都圏を飛び越えて、全国各地で“タネ”が芽生えておりました。

僕の頭に残っている言葉に、ライフイズテック株式会社 取締役 讃井氏が提唱する「首都圏と地方における可能性の認識差」があります。

首都圏と地方の子を比較すると、プログラミング能力など学びに関する能力に差はなく、あるとしたら、自分が何ができるかという“無限の可能性”を知ることなく、人生の選択をしてしまうリスクが、より高く存在するということです。

以下、参考記事です。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190611kochiitcontents/#_by”]

つまり、情報へのアクセス可能性に開きが存在していることが、結果として“学び”の損失にも繋がっている可能性がある、と言うことです。

今回のEdvation x Summitで確認された、各地の同時多発的な教育改革の取り組みがジワジワと波及していくことで、この「可能性の認識差」も少しずつ埋まっていくだろうと期待しています。

学びについての最新情報と良いエネルギーが集まる場として、来年のEdvation x xSummitにもお邪魔したいと思います。

Edvation x Summit 2019 レポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. STEAM教育の“A”を考える、愛に寄り添うペンとロボットの視点

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191107edvation1/”]Report2. 教育が“まち”を強くする、3市長が進める学びのイノベーション

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191108edvation2/”]Report3. 学びの“ワクワク”は世界共通、「未来の教室」実証事業中間報告《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191111edvation3/”]Report4. チェンジ・メイカー達の挑戦、「未来の教室」実証事業中間報告《中編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191113edvation4/”]Report5. 本気でぶつかり合う学校現場、「未来の教室」実証事業中間報告《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191114edvation5/”]Report6. 音楽家・数学者・教師・起業家と共に考えるSTEAM教育

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191115edvation6/”]