デジタルテクノロジー活用による“教育”イノベーションをテーマにした国際カンファレンス『Edvation x Summit 2019』。

3回目の実施となる本年は、11月4日・5日の2日間に渡って東京都千代田区の麹町中学校および紀尾井カンファレンスで開催され、日本の産業界や教育関係者など、国内外のべ3,000名以上の来場者で賑わった。

》Edvation x Summit 2019記事一覧はこちら

レポート第4弾の本記事では、前記事に引き続き、経済産業省設置の教育改革有識者会議「『未来の教室』とEdTech研究会」(以下、「未来の教室」)による、「2019年度実証事業 中間報告」セッションについてお伝えする。

※「未来の教室」については、今年6月に発表された第2次提言内容含め、以下の記事をご参照いただきたい。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190630edtechmirai/”]後編では、長野県坂城高等学校における実証事業の取り組みと、カンファレンス会場で出展されていた「未来の教室」ブースの様子についてご紹介する。

インフラ〜カリキュラムまで幅広い挑戦@長野県坂城高等学校

長野県坂城高等学校では、NTTドコモにより構築されたICT環境のもと、すららネットによるデジタル学習教材『すらら』を活用して国語・数学・英語の生産性向上を進めるとともに、マイナビによる地域を題材にしたSTEAM教材を使っての探求学習を進める、という座組みでモデル校実証が進行している。

生徒の自主性向上と学習ログ共有への挑戦 by. すららネット

株式会社すららネット マーケティンググループ サブマネージャー 久保田航氏

株式会社すららネット マーケティンググループ サブマネージャー 久保田航氏

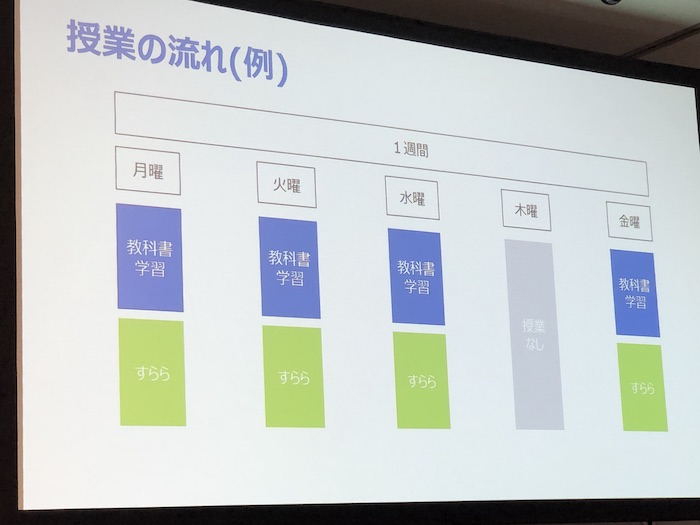

株式会社すららネットが提供する『すらら』は、全国の学校、学習塾、家庭学習において多数採用されている対話型オンラインアニメーション教材。

国語・数学・英語の基礎学力向上を目指してのeラーニング学習を提供しており、解答内容によって難易度が自動で編開始、弱点単元に自動的に戻して復習できる仕様となっている。

同社は、長野県坂城高等学校という地方公立のスタンダード校で『すらら』による個別最適化学習を進めていく上で、3つのことを実現していく。

生徒の「学習生産性・学習効果」向上、教員の指導生産性向上、そして生徒の「学習意欲」向上だ。最後の学習意欲向上について、すららには「スタディログ」が蓄積されていくので、それに基づく教員からの声かけや「わかる」経験を繰り返すことで、学習へのモチベーションの向上をはかっていくという。

この3点を前提に、今回はさらに、「生徒の自主性向上」と「学習ログの共有」にも挑戦していく予定だ。前者については、生徒自身で自ら学習計画を立てて学習を進めることを想定している。また後者については、蓄積された学習情報を先生・保護者・生徒等で共有し、より有効なアプローチを探っていく予定だ。

地元企業見学会を通じたPBLプログラム by.マイナビ

株式会社マイナビ 教育地域創生部 上席キャリアアドバイザー 吉本隆男氏

株式会社マイナビ 教育地域創生部 上席キャリアアドバイザー 吉本隆男氏

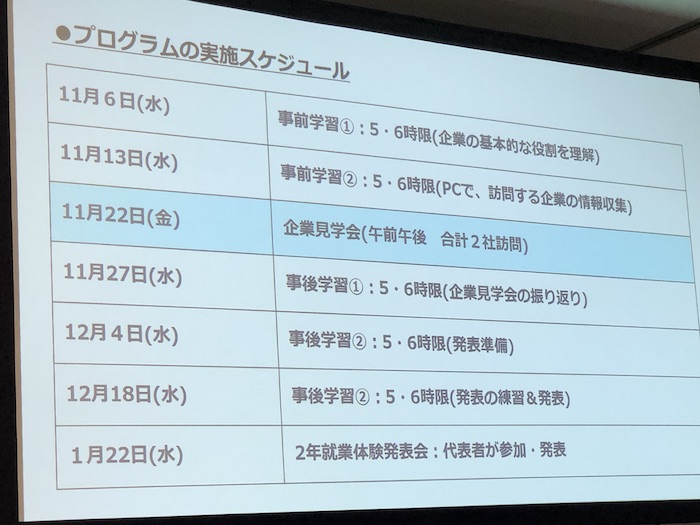

株式会社マイナビでは地元企業での会社見学会を企画し、そこに事前事後学習を組み入れて学習の効果を広げていくという、地域学習型PBLプログラムの提供を進めている。

また、今回の実証では株式会社トモノカイにも協力してもらい、プログラムの各日程で10名ずつくらい、同社が提供する大学生メンターがつくことになっているという。

学校サイドとカリキュラム設計を進めていく中で、まず議論となったのは、ゴール設定をどこに置くのかという点だった。

もともとマイナビでは、地域企業の体験学習を通じたプログラムの開発を進めてきており、地域課題を見つけることをベースに設計をしてきた。一方、坂城町にはショベルカーで有名な竹内製作所を始め、技術力のある企業がたくさんあるので、地域課題というよりかは各企業がどんな社会課題に向き合っているのかを見つけていくべきでは、という議論の流れから、現在のカリキュラムになったという。

また、教師が企業のことを教える必要性の理解や、受け入れ企業サイドの理解も必要となってくるプロジェクトなので、適切で地道なコミュニケーションが必要となって行ったという。

学習に適した安価な学習環境の構築 by.NTTドコモ

株式会社NTTドコモ 地域協創・ICT推進室 第三担当第一 内山武士氏

株式会社NTTドコモ 地域協創・ICT推進室 第三担当第一 内山武士氏

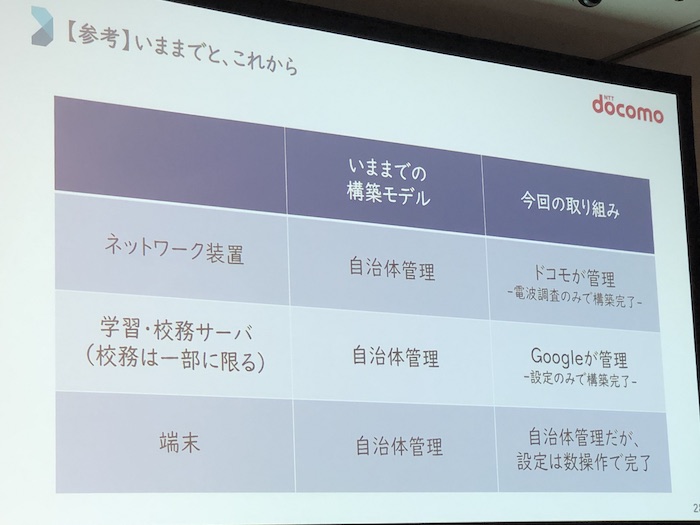

NTTドコモでは今回、「学習に適した安価な学習環境の構築」というテーマをもとに、3つのチャレンジを進めている。

チャレンジ1つめは、運用のアウトソーシングで現場の管理負担を軽減するということ。同校のこれまでのICT環境は「デスクトップPC+サーバー+Wi-Fi」という構成であったが、今回の実証では「モバイル端末+クラウド+セルラー」、つまりはスマホで使える電波をそのまま使い、管理周りをドコモに寄せるという目的で構成している。端末としてはGoogleのChromebookを導入しており、これそのものが通信端末となるので、サーバーもなければLANもWi-Fiもない、というわけだ。

実際に今回のケースでみると、これまではネットワーク装置・サーバー・端末の全てが自治体管理だったものが、ネットワークについてはドコモが管理し、サーバーについてはGoogle管理のもと設定のみで完了し、端末については自治体管理であるが数操作で設定完了する、という形での提供を実現する予定だ。

チャレンジ2つめは、必要最低限の機能を具備した端末にするということ。先述したChromebookだが、「安価」であることに軸を置き、ChromeOS搭載のタッチパネル非搭載&リアカメラ非搭載の端末による活用可能性を探っている。

ちなみに、タッチパネルがない端末というものは学習用ICTとしては違和感があるかもしれないが、子ども達は操作に迷うことなく使い始めることができているという。

最後、チャレンジ3つめは、パブリッククラウドを学習場面・校務場面へ実装していくということ。具体的には「G Suite」(※)を導入しており、それにあたって以下3点の取り組みを進めている。

- セキュリティポリシーの整備と運用ルールの整理

- 授業での利用促進

- 学校BPRと連動した校務のG Suite実装支援

※G Suite:Google社が提供するサブスクリプション型のグループウェアサービス

新システムを導入するということは、現環境との差分が必ず発生するということ。それを乗り越えることが、喫緊の課題であり、乗り越えるべきハードルであると締めくくられた。

生徒達の適応能力は非常に高い

写真左)長野県坂城高等学校 国語科担当・坂城学 教諭 長瀬純一郎氏 写真右)長野県坂城高等学校 英語科担当・一学年主任 教諭 小木曽一氏

写真左)長野県坂城高等学校 国語科担当・坂城学 教諭 長瀬純一郎氏 写真右)長野県坂城高等学校 英語科担当・一学年主任 教諭 小木曽一氏

ここまでの各事業者による取り組みを前提に、先生サイドではどのような思いでプロジェクトを進め、そこにどのような課題があるのだろうか。当日は英語科と国語科、それぞれの教員が登壇された。

小木曽氏:今回の実証に先駆けて本校の課題を改めて考えていった中で、今は大きく3つの目的意識を持って取り組んでいます。

まずは、子ども達にもっと「自己肯定感」を持って欲しいということ。やらされ感で進める学習ではなく、学ぶことの楽しさや意味を知ってもらうこと。そして、生徒間の協働など、コミュニケーションが活発になってもらいたいということです。

長瀬氏:正直、導入段階では、一人1台のパソコンでどうなるんだろうか?と思いましたが、実際授業で導入すると、想定よりもIT機器への生徒達の適応能力が非常に高いな、と感じました。

Chromebookの壁紙をすぐに自分の好きなものに設定していたり、Bluetoothイヤホンの設定をいつの間にかしていたりで、やっぱり使えるんだな、と改めて感じました。

今後としては、自分で目標設定できるといいなと思います。

あとSTEAM学習に関してですが、卒業生の半数以上が地元就職するような学校なので、学校を卒業してから自分の生活への“問い”を立てることができる、という点が大事なのかなと考えています。

写真左)経済産業省 サービス政策課長(兼)教育産業室長 浅野大介氏 写真右)ボストン コンサルティング グループ マネージング・ディレクター&パートナー 丹羽恵久氏

写真左)経済産業省 サービス政策課長(兼)教育産業室長 浅野大介氏 写真右)ボストン コンサルティング グループ マネージング・ディレクター&パートナー 丹羽恵久氏

浅野氏(経産省):実際に導入するときの葛藤などはいかがですか?補習教材だったらまだしも、自分達の代替になるのかよ!という抵抗感を持った先生方もいらっしゃったのでは、と感じています。

小木曽氏:先生方は日々の多忙感から、「さらに業務が乗っかってくるのか」という印象が正直にありました。でも始まってみると、こういう部分はいいね、というものが色々と出てきたと感じます。

今は走りながら修正を加えていく段階なのかな、と思っており、いいなと思っている先生も増えている印象ですね。

長瀬氏:一つ、目に見える成果として、教科内での交流が盛んになったことがあります。『すらら』で次にどんなことやろうか、など、授業の枠を超えての話し合いが始まっています。

また、国語ではこう使っていますが数学ではどうですか?といった形で、教科の枠を超えた交流も生まれてきています。

学校に伺う度に、先生方の顔が柔らかくなっている

前岡山県立林野高等学校 校長 三浦隆志氏

前岡山県立林野高等学校 校長 三浦隆志氏

最後に、坂城高校における取り組み全体の総括も込めて、前岡山県立林野高等学校の校長であり、現在は教育コーチとして坂城高校にアドバイス等をしている三浦隆志氏がお話しされた。

同氏は前職の岡山県立林野高等学校在任中に、Chromebookを導入し、IT化を軸に学校改革を進めた経験を持たれている。

三浦氏:学校の先生というのは、新しいものを持たせると「無くしたり壊したりしたらどうするのか」といった様々な不安を感じるのですが、ある程度生徒の自由にさせた方が良いですよ、とアドバイスさせていただき、現に、案ずるより産むが易しでした。

それから、アルファベットもできないのにキーボードを打てるのか?という不安も良くあがってきたのですが、結果として、ちゃんと生徒は打てています。感覚的に操作できる、という点で『すらら』はよくできているなと感じます。

そして、これは毎回思うのですが、私が学校に伺う度に、先生方の顔が柔らかくなっている印象です。

なので、思い切って飛び込んでみることで、学校の先生も、雰囲気も変わることが実感値としてあると思っています。

我々教育コーチは、それぞれの学校にアイデアを導入することと併せて、各事業者と学校特有の文化とを擦り合わせをしていく存在でもあるという自負があります。

「未来の教室」は全国キャラバンを実施中

以上4校によるモデル校実証の中間報告がなされ、最後に「未来の教室」事務局である経産省・浅野氏より締めのアナウンスがなされた。

浅野氏:一つ感じるのは、去年の我々の実証事業に比べて、意見の相違が結構浮き彫りになってきたということです。

つまり、本気でぶつかり合っている証拠でして、これが成果だと思います。

そして、ここから各々のプロジェクトで深掘りがなされていき、その先に「未来の教室」のモデルができていくのだろうと感じています。

私自身、この「未来の教室」を5年スパンくらいでやっていくのだろうと考えていまして、その間に「一人1台パソコン」を本気で目指していこうと思っています。

最近では、この話題が政治の舞台にも出てくる時代になってまいりましたので、様々なご協力をいただいている皆様とともに、今年度も引き続き、拡張方向で進めてまいりたいと思います。

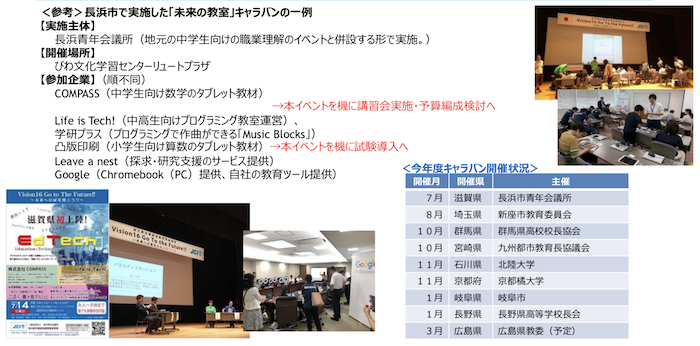

なお、「未来の教室」では実証事業の全国の学校現場への普及を目的に、全国キャラバンを実施している。

都道府県におけるモデル校の実証事業と合わせて、教育委員会職員、教員、保護者、生徒が直接、EdTech・STEAMプログラムに触れ、良さを実感する場づくりが必要との思いから、7月に開催された滋賀県長浜市での実施を皮切りに、順次全国での開催が予定されている。

大学でも市民ホールでも、小学校・中学校・高校でもどこでも、場所と人数さえ揃えてもらえれば、「未来の教室」および実証に協力している企業群が一緒になって現地に行くとのことなので、興味のある教育関係者は、まずは問い合わせてみることをオススメする。

「未来の教室」ブース in Edvation x Summit

セッション内容は以上で終了だが、会場外でも、これからスタートする「未来の教室」実証事業の採択社ブースが出展されていた。

中でも熱かったのが、「新しい教職員向け研修サービスの実証」として採択されたタクトピア株式会社。

タクトピアブースの皆様

タクトピアブースの皆様

同社では昨年より、「未来の教室」実証事業として、『Hero Makers』と呼ばれる未来の先生へ至るためのEMBA(Executive MBA)型共創型プログラムを提供している。

“自分たちの学校を自ら改革する志を持った先生たち”が集まり、一人ひとりのアイディアからプロトタイピング、ブラッシュアップを行う過程で、海外研究の最新の価値観やアントレプレナーシップの手法をインプットし、各学校における学習環境の改革案を、互いに磨きをかけ続けながら実行していくという実践形式のプログラムだ。

先生一人ひとりが「ヒーロー」になることで、教師も子どもも、双方がチェンジ・メイカーになれるというスピリットを持つ、LoveTechな取り組みだ。

昨年度におけるカリキュラムは以下の流れで進行され、教師自身の自己肯定感の向上や学校外との積極的なコラボレーションなど、プログラム期間を終えた後からも報告されているという。

ブースにはタクトピア社員の他に、『Hero Makers』参加者である学校の先生方やコラボする民間事業者の方など、様々な属性の方がいらっしゃって、それぞれが各々の考える「学校改革案」を説明されていた。

職業柄、多くのスタートアップ経営者とお話しさせていただくが、ブースにいらっしゃった皆様も、まるでスタートアップ経営者のようなエネルギーに満ちていたことが印象的であった。

編集後記

Edvation x Summitの中でも、最も長い時間をかけて組まれた「未来の教室」セッション。

今年度より本格的に始まった“モデル校”実証について、4校より詳細な中間報告がなされました。

全ての学校の取り組みが素晴らしかった中でも、取材した僕個人としては、中編でお伝えした広島県福山市立城東中学校での事例が、特に印象に残りました。

深刻化する不登校等児童生徒への対応を逆手に捉えて、「誰一人取り残さない学び」に向けたプラットフォームの先端特区にできないか、というポジティブな発想の転換が、今後様々な教育領域で必要になってくるだろうと感じました。

会場に満ちていた「未来の教室」の熱量が、会場の参加者経由で全国に伝播し、この取り組みが一つのスタンダードになることを期待しながら、当メディアでは引き続き「未来の教室」プロジェクトを追って参ります。

Edvation x Summit 2019 レポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. STEAM教育の“A”を考える、愛に寄り添うペンとロボットの視点

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191107edvation1/”]Report2. 教育が“まち”を強くする、3市長が進める学びのイノベーション

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191108edvation2/”]Report3. 学びの“ワクワク”は世界共通、「未来の教室」実証事業中間報告《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191111edvation3/”]Report4. チェンジ・メイカー達の挑戦、「未来の教室」実証事業中間報告《中編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191113edvation4/”]Report5. 本気でぶつかり合う学校現場、「未来の教室」実証事業中間報告《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191114edvation5/”]Report6. 音楽家・数学者・教師・起業家と共に考えるSTEAM教育

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191115edvation6/”]