デジタルテクノロジー活用による“教育”イノベーションをテーマにした国際カンファレンス『Edvation x Summit 2019』。

3回目の実施となる本年は、11月4日・5日の2日間に渡って東京都千代田区の麹町中学校および紀尾井カンファレンスで開催され、日本の産業界や教育関係者など、国内外のべ3,000名以上の来場者で賑わった。

》Edvation x Summit 2019記事一覧はこちら

レポート第3弾の本記事では、カンファレンスの最後に実施された、経済産業省設置の教育改革有識者会議「『未来の教室』とEdTech研究会」(以下、「未来の教室」)による、「2019年度実証事業 中間報告」セッションについてお伝えする。

※「未来の教室」については、今年6月に発表された第2次提言内容含め、以下の記事をご参照いただきたい。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190630edtechmirai/”]当日は、まず「未来の教室」事務局である経済産業省 サービス政策課長(兼)教育産業室長の浅野大介氏によるキーノートスピーチの後に、以下4校で目下進行中のモデル校実証事業について、それぞれ紹介がなされた。

- 千代田区立麹町中学校

- 武蔵野大学中学校

- 福山市立城東中学校

- 長野県坂城高等学校

時代の変化に合わせた“新しい教育”の在り方を考え、PDCAを回していくというプロジェクト内容に共感し、当日のメイン会場は満席でのスタートとなった。人々の関心の高さがお分りいただけるだろう。

当メディアでは、前中後編の3編に渡って、本セッションの様子をお伝えしていく。まず前編では、キーノートスピーチと千代田区立麹町中学校における実証事業の取り組みについてご紹介する。。

日本の教育課題を変える「学びのSTEAM化」

経済産業省 サービス政策課長(兼)教育産業室長 浅野大介氏

経済産業省 サービス政策課長(兼)教育産業室長 浅野大介氏

「未来の教室」事務局として、各プロジェクトを牽引する立場である浅野氏からは、プロジェクト概要の振り返りと、本年度の実証事業についての説明がなされた。

台風19号被災地現場から見える、日本の教育が抱える問題点

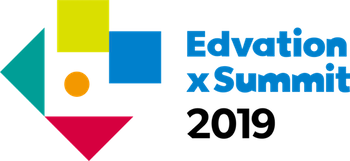

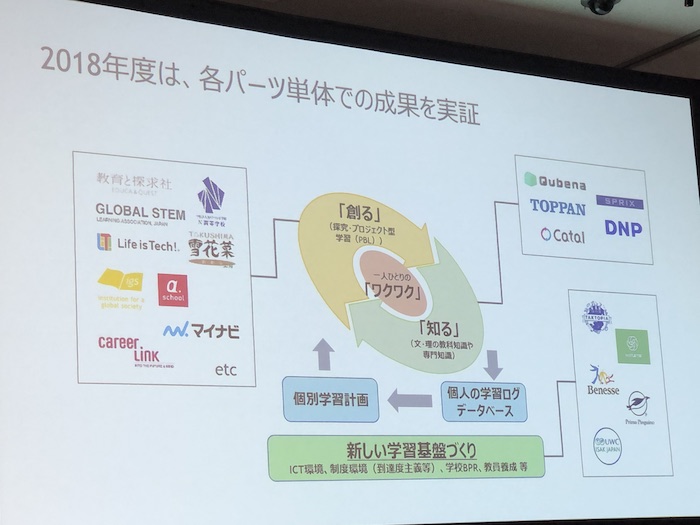

「未来の教室」と言えば、こちらの図。

「知る」と「創る」をぐるぐると回していくことで、子ども達一人ひとりの「ワクワク」を醸成し高めていくという【学びのSTEAM化】を大きな軸として、そこにEdTech等を活用しての【学びの自立化と個別最適化】による「誰も取り残さない」学びの提供を実現し、そのためのICT環境や制度環境等といった【新しい学習基盤づくり】を進めていく、という内容だ。

「つい昨日までシンガポールに行っておりまして、教育政策の責任者達とラウンドテーブルしてきたのですが、まあよく『ワクワク』という言葉が出てきていました。

国際会議で出てくる単語としては、面白いなと感じます。

これを見て、我々がやってることは間違っていないなと思ったところです。」

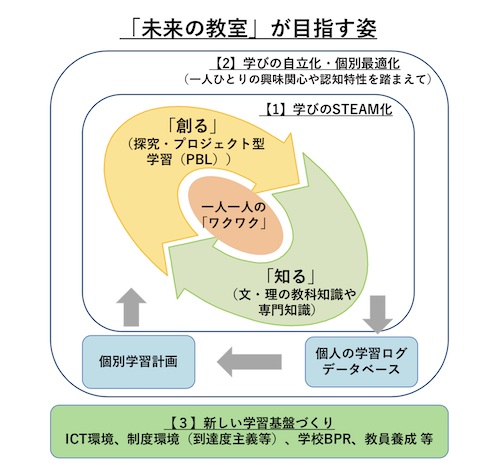

そんな中、浅野氏は台風19号(令和元年10月12日日本上陸)での被災地派遣を通じて、現在の教育の課題と学びのSTEAM化の必要性を、改めて感じさせられたという。(中央省庁では広域災害等発生の際に、多くの職員を現地に投入して支援をする)

「なぜ教育のせいにするかということですが、教育の成功者だと思われているであろう人たちの動きに、非常に問題があったと感じたからです。」

「ここに挙げた5つの力。これが、災害などの危機時にはとても重要になります。

例えば、「その場でルールを創る/変える力」について。学校に200名の避難者がいるとして、そこに100人分だけ先に毛布が届くとどうなるかというと、“公平性”の観点から『200人分揃うまで配るのを待つ』という選択肢が取られるわけです。なぜなら、先に配ってしまうと不平等だからだと言います。

本来的には、この場における平等や公平ってなんなのか、ということを議論して、ベターなオプションをパッと決めるべきではないでしょうか。

学校の学級会でやるべきことが、全然活かされていないんです。

このように、学校で学んだことが使われず、誰も話し合わない。私はこれが、今の日本の教育が抱える最大の問題なんじゃないかと考えています。

そして、これを解決するために“学びのSTEAM化”があるんだと感じています。」

モデル校実証と、その他のmissing part実証

実証事業は2018年度より進められており、今年は2期目となる。

昨年は、上述の「創ると知るの循環」における各パーツについて、それぞれ単発でプロジェクトを組み、成果を実証していった。

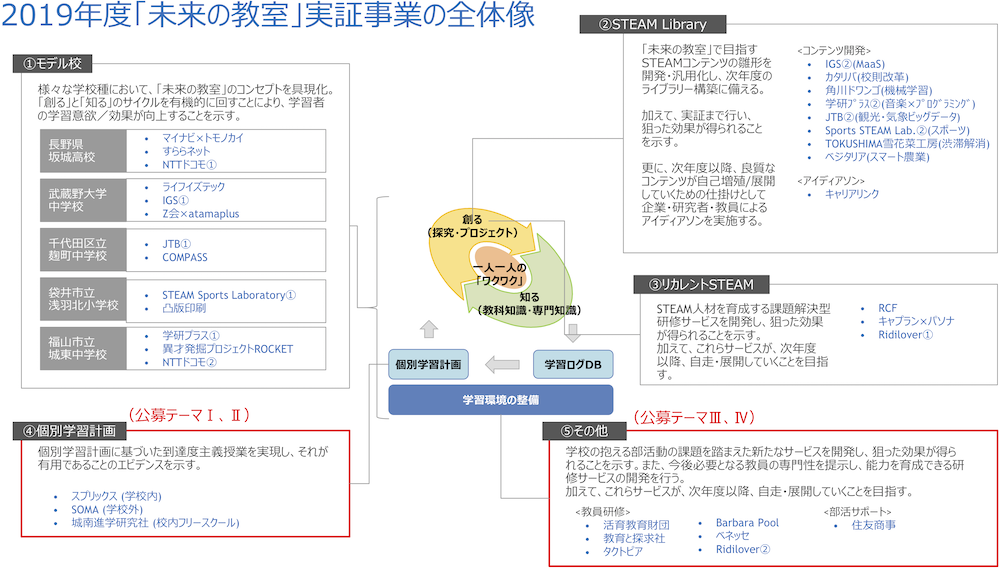

一方今年度は、コンセプト全体の成果を実証する“モデル校”実証と、そのベースとなる各プロジェクトの中で、まだ未着手ないしは不足しているもの(missing part)の実証に取り組んでいる。

拡大版はこちら

具体的には大きく4つ。STEAM Library構築に向けたSTEAMコンテンツの雛形開発・汎用化と効果検証、STEAM人材育成に向けた課題解決型研修サービス(リカレントSTEAM)の開発と効果検証、個別学習計画に基づいた到達度主義授業の実現と効果検証、そして学校の抱える部活動の課題を踏まえた新サービスの開発と効果検証である。

今回のセッションでは、モデル校として実証が進められている5校(高校1校、中学校3校、小学校1校)のうち、小学校を除く4校について、それぞれの中間報告がなされた。

教科学習効率化と創出時間での探究学習実践@麹町中学校

ここからは、「未来の教室」事務局の2名(経済産業省 浅野氏&ボストンコンサルティンググループ(以下、BCG) 丹羽氏)によるモデレーションのもと、各校の事例紹介となる。

最初は、千代田区立麹町中学校。

本カンファレンスの会場ともなっている同校では、株式会社COMPASSおよび株式会社JTBの協力のもと、モデル校実証が進んでいる。

Qubenaを使って20%の学習時間短縮を目指す

株式会社COMPASS 未来教育部 部長 木川俊哉氏

株式会社COMPASS 未来教育部 部長 木川俊哉氏

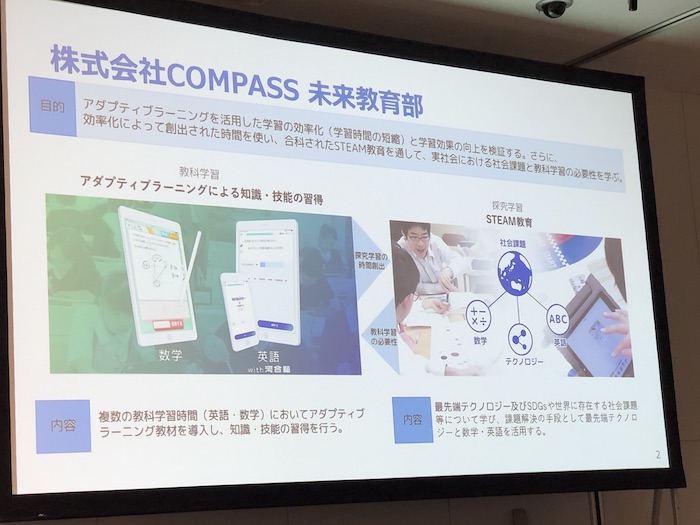

COMPASSが麹町中学校においてモデル校実証を進めるのは2年目。今年も昨年同様、自社開発するAI型タブレット教材『Qubena(キュビナ)』を活用し、2つの学習効果検証を進めている。

一つ目は、教科学習の効率化。昨年から実施している数学と、今年から始める英語の2教科学習時間において、Qubenaを使ったアダプティブラーニング教材を導入し、知識や技能習得の効率化、具体的には学習時間の短縮化と学習効果の向上を検証している。

そして二つ目は、探究学習としてのSTEAM教育の実践だ。上述の教科学習効率化により創出された時間を使って、教科横断型プロジェクト学習を実施。具体的には、最先端テクノロジー・SDGsのほか、世界に存在する社会課題等について学び、課題解決の手段として最先端テクノロジーと数学・英語を活用している。

前者について、今年度から検証の始まった英語のでは文法学習において、授業内および朝学習時間の中で、英語の4技能教材を活用し、学習成果の向上と20%の時間短縮を目指している。まだ途中経過ではあるが、生徒の反応は良好であり、利用後初回の単元テスト結果では、早くも時間短縮と学習成果が現れ始めているという。

また後者については、具体的にはSDGsをテーマとしてグループに分かれてのワークショップを開催し、世界で起こっている問題の原因を、各国のデータを用いて予測。その予測を手掛かりにして、インターネットを用いて詳しく調査していき、最後は解決策を考えて発表する予定だという。

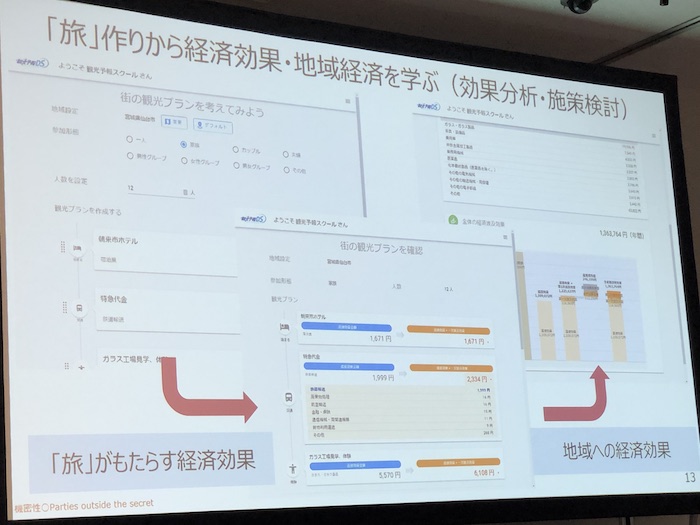

「旅」作りから経済効果・地域経済を学ぶ

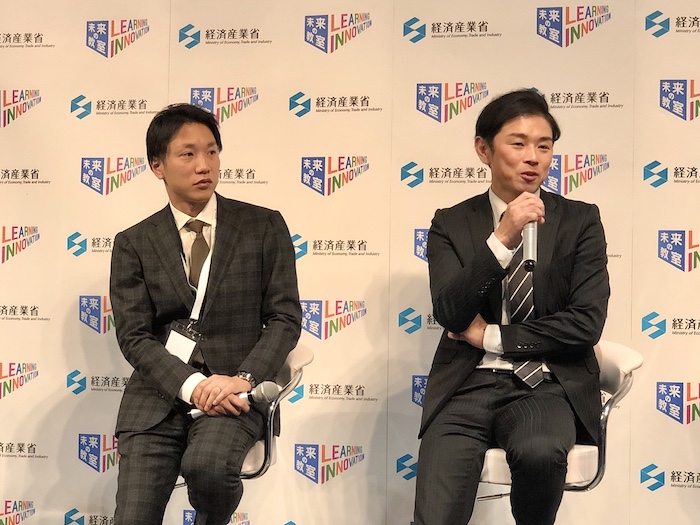

株式会社JTB 霞ヶ関事業部 高知尾昌行氏

株式会社JTB 霞ヶ関事業部 高知尾昌行氏

JTBでは、「観光予報プラットフォームDS(データサイエンス)」を、麹町中学校に提供している。

そもそも「観光予報プラットフォーム」が何かというと、サービス産業の生産性向上に向け、市区町村単位で訪日外国人等の宿泊・属性データや地域の観光資源等のビッグデータを集約し、誰でも分析できるようにオープン化したシステム。

過去の実績だけでなく、未来の予約状況データを公開するなどして、官民連携した観光政策の基盤を作ってきた。

![]()

その上で「観光予報プラットフォームDS」が何かというと、この観光予報プラットフォームに、地域経済分析システム(RESAS:内閣府・経済産業省)や気象データ(気象庁)、暑さ指数(環境省)、e-stat(政府統計の総合窓口)といったデータを掛け合わせて使えるようになったものだ。

JTBではこれを活用し、子ども達に「データを使って自分で何かを表現する力」を養ってもらうことを目指している。

具体的な流れとしては、まずは社会・地理・理科の知識を使って、調べる対象の街の特徴(総人口・転入転出数・人口増減率etc…)をデータ収集する。

次に、統計や数学、相関分析などの知識を用いて、収集したデータを分析する。数式上の学習だけでなく、実際のデータ分析の学びを通じて、知識の活用例を知ってもらう。

そして最後に、分析した結果を用いて、具体的な経済効果や地域経済といった「表現」をするようになっている。学校協力のもと、自治体の観光課にプレゼンテーションする、といった発展的な使い方も良いだろう、とのことだ。

なお、実証実験を通じて見えてきた課題にも言及があり、教科間での連携手法や学校におけるプロジェクトマネージャーの確保、先生や地域の事業者といった“教える人材”の確保、学校のIT環境などが挙げられた。

新しい取り組みに“課題と挑戦”はつきもの

写真左)千代田区立麹町中学校 主任教諭 角方寛介氏 写真右)千代田区立麹町中学校 主幹教諭 駒澤正人氏

写真左)千代田区立麹町中学校 主任教諭 角方寛介氏 写真右)千代田区立麹町中学校 主幹教諭 駒澤正人氏

ここからは実際に麹町中学校で教科を担当している先生2名にも入ってもらい、実証実験の進捗や課題、進め方などについて報告がなされた。

丹羽氏(BCG):まずは率直に、COMPASSさんのQubinaを使っての授業、生徒さんはどんな反応をされていますか?

角方氏(麹町中):去年の夏から数学が始まっているので、生徒にとっては1年経って、できるようになったら早く終了できる、というのは当たり前の話になっています。

今年9月からは英語教材でも始まりましたが、これについても同じように進めればいいんだよね、という感じで抵抗なく進めれている印象です。

駒澤氏(麹町中):英語はこれまで、ドリルなどを使って学習を進めていたのですが、中にはすぐに終わって時間を持て余す生徒がいて、そういう子たちの対応をどうしようか悩んでいたのですが、それが一瞬にして解決しました。

今は、知識を習得する土台になるところ、単語や熟語の部分について、Qubinaを活用しています。

浅野氏(経済産業省):一方で、短縮して空いた時間で探究学習の方も、SDGsワークショップで進めているとのことですが、これについてはいかがでしょうか。何か課題などはありますか?

木川氏(COMPASS):基本的に子ども達は、新しいことを知るということには積極的でして、調査したい国を選んで沢山のデータを見ているだけでも、いろんな考えを巡らせているようで、楽しそうにしています。

一方で、グループごとに到達点が微妙に違っていて、これは各々の発達の段階によって変わってくるものでもあるので、そこの最適化が難しい部分だし、挑戦が必要なところだなと感じています。

あとカリキュラム的な観点で申しますと、SDGsという社会問題に取り組むわけなので、社会科の先生が入ってがっつりと話し合えると、授業との連動ができるし、もっと深掘りできるのでは、と感じています。

浅野氏(経済産業省):先ほどのJTBさんのお話で、例えば街のデータを収集するときに社会・地理・理科の知識を使うとありましたが、このあたりも教科間の連携って、どのようにされているのでしょうか?

駒澤氏(麹町中):理科と社会科の先生は苦しい、と言っています。

時間が空いたとしても、その時間で他のところで社会や理科が入ってしまうと、授業に来ることができないので、教員が来れない、という課題があります。

ただ、複数の教科を連携させた学び、という点については、皆さん「面白い」とおっしゃっていただいています。

丹羽氏(BCG):この辺りは、先ほどの「今後の課題」で挙げられていた、「学校におけるプロジェクトマネージャーの確保」に関わってきそうですが、いかがですか?

高知尾氏(JTB):そうですね。

難しいところなのですが、“教える人”は、何も先生だけでなくても良いと感じていまして、例えば観光教育ではバス会社の方が出張授業を行なっていたりします。

つまり、教えるということだけではなく、コーディネートの意味も含めるので「プロジェクトマネージャー」と表現していまして、学年の先生が地域の良い題材を見つけたときに、最適な人物を連れてくるのも、一つの手段なのかなと考えています。

ですので、必ずしも先生の負担になるわけではないのかな、と感じています。

「何のため」「誰のため」という目的意識が、まだ薄いのが課題

千代田区立麹町中学校 校長 工藤勇一氏

千代田区立麹町中学校 校長 工藤勇一氏

最後に、参加者席にてセッションをご覧になっていた、麹町中学校の工藤校長からも、会場にてコメントが寄せられた。

工藤氏(麹町中):まずCOMPASSの木川さんについて、今(Qubinaの)Tシャツを着ていますが、Tシャツを脱いだら、もう教員なんですよ。

職員室にそのまま机を置きたいくらい子ども達との関係づくりが上手くて、そういった意味もあって、教員との連携含めてとてもスムーズにいっています。

そんな中で感じている課題としては、特にSTEAM教育の部分について、子供のモチベーションだと感じています。

つまり、「なんのために勉強するの?」という点です。

今までの教育が「何をどう教えるか」の研究ばかりだったのに対し、子ども自身が「何をどう学ぶのか」という時代に変えねばならないと思っています。

でも、結局変わっていないんじゃないか、と感じています。

例えば、ビッグデータを使ったら面白いよねというのは、確かに面白いとは思うのですが、「なぜ」とか「なんのため」「誰に対して」という目的意識の部分が薄い。

うちは教科以外のカリキュラムは全て民間と一緒に作っているのですが、「なぜ」「なんのため」「誰に対して」というのが明確になるように作っているので、総合的にしっくりくるような方法が欲しいなと思っています。

どうやって目的意識を作ろうかなと思っていますが、まだ良いアイデアが浮かばない状況です。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191113edvation4/”]

Edvation x Summit 2019 レポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. STEAM教育の“A”を考える、愛に寄り添うペンとロボットの視点

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191107edvation1/”]Report2. 教育が“まち”を強くする、3市長が進める学びのイノベーション

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191108edvation2/”]Report3. 学びの“ワクワク”は世界共通、「未来の教室」実証事業中間報告《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191111edvation3/”]Report4. チェンジ・メイカー達の挑戦、「未来の教室」実証事業中間報告《中編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191113edvation4/”]Report5. 本気でぶつかり合う学校現場、「未来の教室」実証事業中間報告《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191114edvation5/”]Report6. 音楽家・数学者・教師・起業家と共に考えるSTEAM教育

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20191115edvation6/”]