経産省主催の「Govtech Conference Japan」シリーズ

令和2年1月16日、「中央官庁のデジタル化と自治体との連携」をテーマとするイベント「Govtech Conference Japan #03」が、東京・日比谷のBASE Qで開催された。

GovTechとは、Government(行政府)× Technology(テクノロジー)を掛け合わせた造語。中央省庁や地方自治体といった行政機関の業務にテクノロジーを積極活用することで、提供する公共サービスをより良いものにする、そんな動き全般を示したトレンドワードである。

世界に目を向けてみると、例えばエストニアによる電子政府の取り組みは、我が国が大いに参考にしているGovTech事例の一つだろう。eID(デジタル身分証)とX-Roadと呼ばれるデータ交換基盤をベースに行政のデジタル化が進んだことで、国民は24時間365日いつでもインターネットを介して公共サービスを利用できる。その先進的なデジタル社会を示し、「e-Estonia」なんて表現がなされている。

一方、我が国だって動きを活発化させている。2017年5月の「デジタル・ガバメント推進方針」策定に始まり、2018年1月にはその具体化および実行計画を記した「デジタル・ガバメント実行計画」の初版が策定された。また2019年3月には「デジタル手続法案」(※)が閣議決定し同年5月31日に公布。行政手続きの「オンライン実施」が原則化された(ただし自治体は努力義務とされており、また適用除外も設けられている)。ちなみに、2019年12月20日には先述の「デジタル・ガバメント実行計画」が改定され、その実装に向けた取り組みが本格化している。

※デジタル手続法案:正式名称は「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」

そんな背景の中、経済産業省の中でデジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進する組織、通称「METI DX」(所管は商務情報政策局)が主催する本カンファレンスシリーズ。平日の日中帯開催にも関わらず、なんと300名以上の産官学各領域の人々が、様々なGovTech事例を求め会場に集結していた。

この「公共のアップデート」、いや「公共のルネッサンス」とでも言うべき領域は、まさにマルチステークホルダー・プロセスが求められるところだ。私たち市民全員が“愛あるウェルビーイングな生活”を営む上で、この領域への理解と当事者意識こそが最上流工程として必須だという思いから、LoveTech Mediaでは本カンファレンスレポートを複数回にわたってお伝えする。

本記事では、カンファレンス冒頭に設置された基調講演および特別講演についてお伝えする。

<登壇者 ※上から登壇順>

- 平井卓也氏(自民党 デジタル社会推進特命委員会 委員長)

- 西山圭太氏(経済産業省 商務情報政策局長)

- 信夫隆生氏(農林水産省 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官)

国民がデジタル化の恩恵を享受できる社会を目指す

Govtech Conference Japan #03 基調講演に登壇されたのは、衆議院議員であり自民党デジタル社会推進特別委員長の平井卓也氏だ。平井氏は日本・エストニア友好議員連盟の会長を務めている人物でもあり、行政府のデジタル・ガバメント実現に向けて様々な活動を推進している人物である。

我が国のDXに向けた3つのポイント

自民党 デジタル社会推進特命委員会 委員長 平井卓也氏

自民党 デジタル社会推進特命委員会 委員長 平井卓也氏

「平成の30年間、デジタル・トランスフォーメーションのインパクトを甘く見ていた、ということが反省点です。」

こう始めた平井氏。そもそもだが、デジタル・トランスフォーメーションとは何かをご存知だろうか。よくある話として、以下の3用語が混同されがちだ。

- デジタイゼーション

- デジタライゼーション

- デジタル・トランスフォーメーション

「デジタイゼーション」とは、ある工程におけるアナログ情報の部分的なデジタル情報への置換。「デジタライゼーション」とは、自社のみならず外部環境やビジネス戦略など、関係するプロセス全般をデジタル化すること。そして「デジタル・トランスフォーメーション」とは、デジタライゼーションの結果として社会全体への影響を生み出すことを示す。

平井氏によると、日本では主に後者2つの視点が欠けていたという。(本章では後者2つをまとめる用語として、「デジタル化」という言葉を使用する)

例えばわかりやすいのが「テレビのデジタル化」。我が国では2003年12月に「地デジ」がスタートしているが、英国では1998年9月に、米国でも同年11月にそれぞれスタートしており、両国はその時点で既にビジネスモデルの見直し含めた取り組みを進めていた。結果として「通信と放送の融合」を前提としたモデルの研究が進み、現在はNetflixやHuluといった強大なサービスプラットフォームが展開され、一種の文化として生活へと浸透している。

「これについては今更言っても仕方がないので、これからどうするかが大切です。行政含めた社会のデジタル化実現のためには、大きく3つのことが必要だと考えています。」

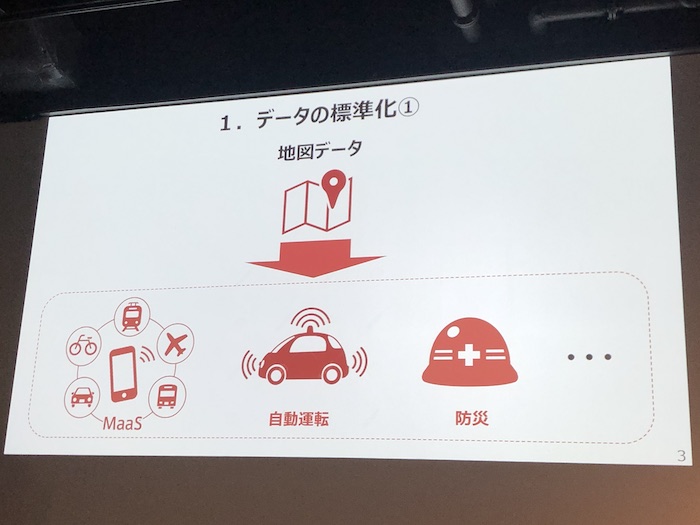

「まず一つ目が、データの標準化です。デジタルサービスで利用される基礎的なデータを標準化することが不可欠となります。」

行政手続きでは個人および法人の基礎情報が重要となるが、これらを標準化された形で保存することの重要性が、先の「デジタル・ガバメント実行計画」でも記載されている。「免許証のコピー」という、アン・トレーサブルな本人確認書類が出回っていること自体、先進国ではあり得ないことであり、今までIDなきままでやってきたのが奇跡的なことだとも言えるだろう。

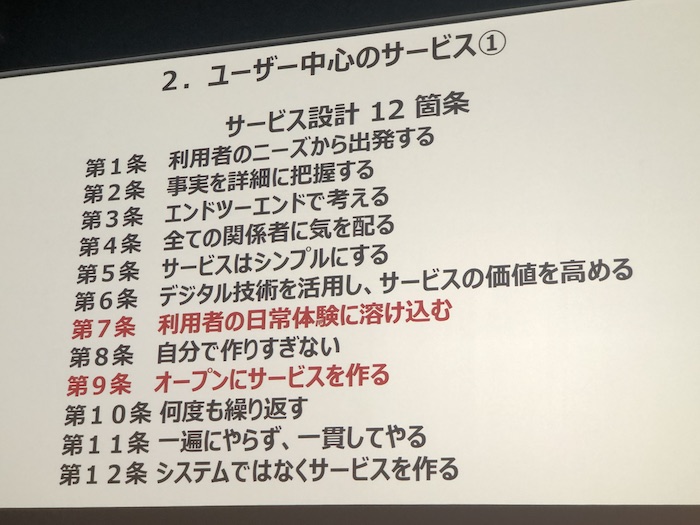

「次はユーザー中心のサービス。ここに書かれているのが、実行計画で策定されたサービス設計12箇条。『第7条. 利用者の日常体験に溶け込む』や『第9条. オープンにサービスを作る』など、ユーザー視点でUXを作っていこうという姿勢を求めていることがわかります。

所謂GaaS(Government as a Service)ということで、いいことが書かれていますが、本当に実行できるのか。これを徹底していかねばなりません。」

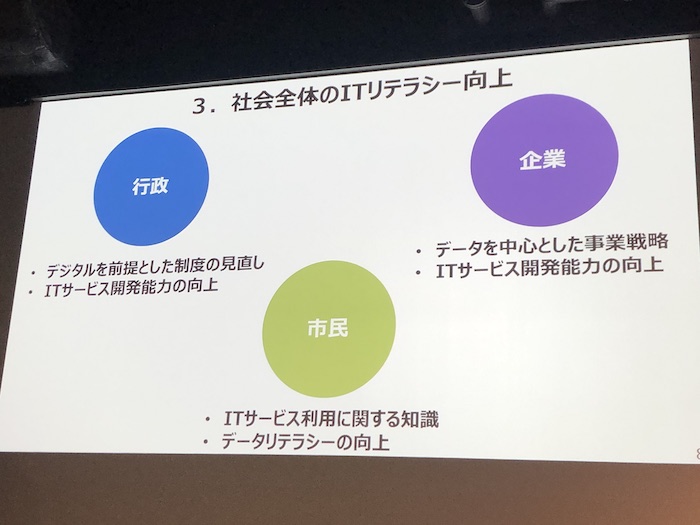

「そして三つ目が、社会全体のITリテラシー向上です。

少子高齢化が進む中、高齢者が多い社会において、高齢者をおいてデジタル化を進めるべきではなく、すべてをインクルーシブにやるべきです。デジタル化推進のためには、アナログな世界でのアシストが必要不可欠となります。これはインドでもエストニアでも一緒です。」

社会全体のデジタル化をブーストさせる「デジタル推進法案」

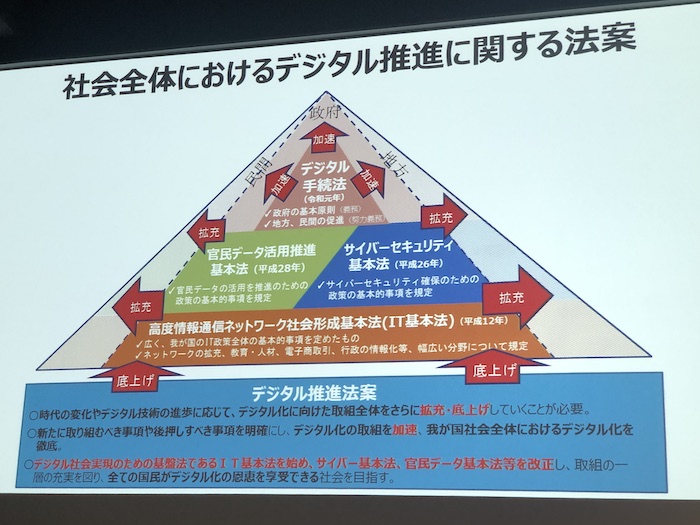

最後に、日本社会全体におけるデジタル推進に関する法案を図示したものが提示された。

三角形の最下部、オレンジ色の部分が『高度情報通信ネットワーク社会形成基本法』、通称IT基本法で政府提出法案となる。次に緑色の『官民データ活用推進基本法』と青色の『サイバーセキュリティ基本法』がそれぞれ議員立法。そしてその上に『デジタル手続法』がある。

つまり、閣法と議員立法のつぎはぎという状況なワケだ。

「これを全体でブーストさせようというのが、最下部に記載している『デジタル推進法案』です。これにより、デジタル化に向けた三角形全体を広げ、民間・政府・自治体が手を取り合って、すべての国民がデジタル化の恩恵を享受できる社会を目指すものとなります。」

これからの日本こそ、階層構造を前提としたアーキテクチャー発想が必要

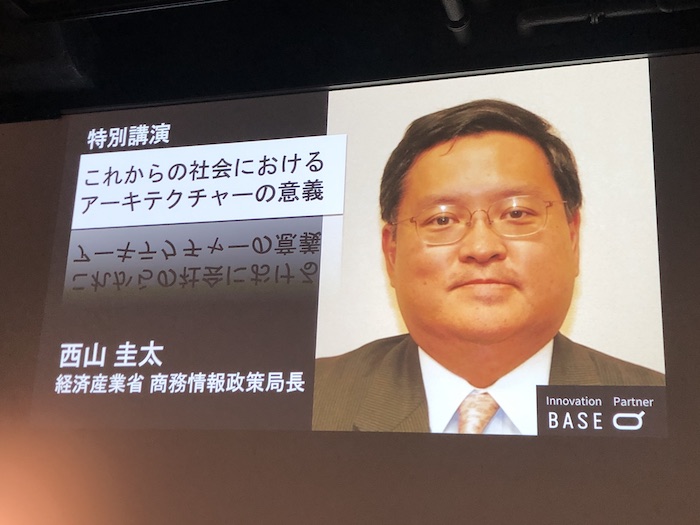

次に特別講演として、経産省 商務情報政策局長の西山圭太氏が「これからの社会におけるアーキテクチャーの意義」というタイトルでお話された。2018年より現職となる西山氏は、経産省の情報政策を統括する立場として、この「アーキテクチャー」を一つのキーワードにデジタル政策を推進している。当メディアでも、昨年4月に開催されたグローバルAIカンファレンス「AI/SUM」において、西山氏モデレーションのセッションを取材している。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190506_aisum10/”]ソフトウェアだらけの社会に向けたアーキテクチャーの必要性

経済産業省 商務情報政策局長 西山圭太氏

経済産業省 商務情報政策局長 西山圭太氏

「このアーキテクチャーという考え方自体は昔から存在するもので、大規模で複雑なシステムを作る上では必須の手法だったわけです。これがなぜ今の社会で役に立つのか。それは、私の言葉で言えば、世の中があちこちで『ややこしく』なっていくからです。」

ドイツではIndustry4.0、日本ではSociety5.0(※)やサイバーフィジカル結合といった表現がなされる通り、これからの社会では各々の事象が互いに複雑に絡まりあい、不確実性が増す時代に突入している。

※Industry4.0やSociety5.0についてはこちらの記事も参照。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum01_20190427/#Society50″]端的に言えば、世の中が「ソフトウェアだらけになる」ということなのだが、そもそも我々は、「ハードウェア」を前提にした世界に慣れ親しんでいる。ビジネスも産業も、政策だってハードウェア由来のイメージで構築しているので、どうしても理解が追いつかないのだ。

「ソフトウェアとは、論理と記号という目に見えないものでできており、変更が容易で、コンピューターを動かすために作られています。これを活かすことで、複雑で難しいことが、楽で簡単にできるようになり、ひいてはAIやディープラーニングへと繋がるワケです。

もちろん、“からくり人形”のようにハードウェアでも複雑なことはできますが、そのためには技能を持った人が時間をかけて作り上げる必要があります。

簡単に、そして早くできるようになることが、ソフトウェアの特徴。

その前提にあるのが、従来型のピラミッド構造ではない『階層構造』です。」

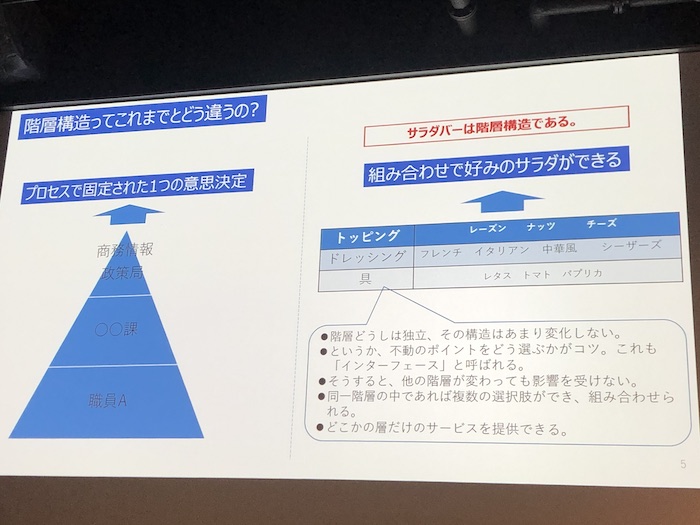

そう、ポイントは「階層構造」にあるという。これを理解するために西山氏が例示したのが、誰もが知っている「サラダバー」だ。

サラダバーには「具」「ドレッシング」「トッピング」という、それぞれの中身を分けるレイヤー(階層)が存在する。具にはレタスやミニトマト等、ドレッシングにはフレンチや和風等、そしてトッピングにはチーズやナッツ等といった具合だ。人々は「レタスと千切りニンジンという具に、和風ドレッシングをかけて、最後にナッツだけトッピングする」という食べ方もできるし、「具はパプリカだけにして、ドレッシングは何もかけず、最後にコーンだけトッピングする」という食べ方もできる。つまり、同一の階層内であれば複数の選択肢があるというワケだ。仮にピラミッド構造のサラダバーというものがあったとしたら、レタスという具にはフレンチドレッシングとナッツのトッピングしか与えられない、ということになるだろう。

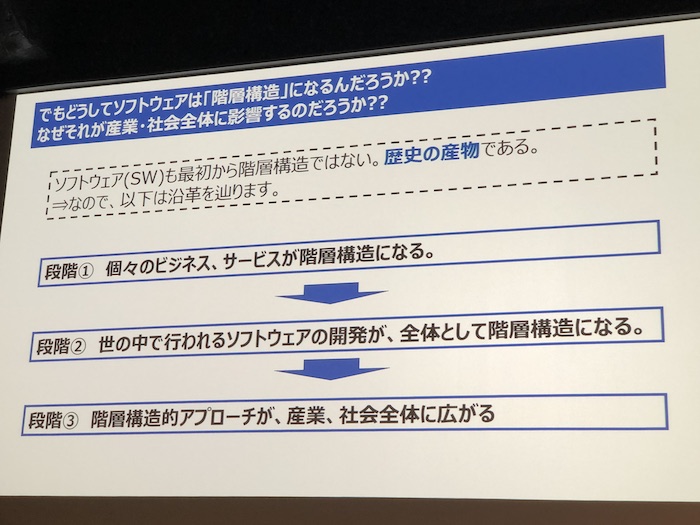

個々のビジネスから社会全体にまで広がった「階層構造」の概念

では、どうしてソフトウェアが階層構造になるのかというと、それは「歴史の産物」だという。つまり、個々のビジネスやサービスが階層構造になり、その結果世の中で行われるソフトウェア開発が全体として階層構造になり、最終的にその階層構造的アプローチが産業および社会全体に広がっていったというのだ。

まず、第一段階について。昔は製品ごとにソフトウェアが開発され、ハードウェアと合わせて差別化がなされていた。つまり、垂直構造型のピラミッド構造だったワケである。しかし、これだと上手くいかなくなってきた。例えば顕著な例が「機器を超えてのデータ連携」である。医療機器メーカーを例にすると、例えばMRIとX線の機器それぞれを独立して作っていたのでは、データ連携のためにはさらに個別の連携用機器を作る必要がある。たいへんに非効率だ。

そこで登場したのが階層構造の概念だ。第二段階である。横に共通して使えるようなソフトウェアを階層的に積み重ねることで、単純な計算論理を超えた複雑な処理や自然言語処理、関係データベース等を取り込むことができるようになった。はじめはソフトウェアの使い回しだったが、これが次第に「ライブラリー」として発達し、個々のソフトウェアを設計するのではなく既存のものを組み合わせるという開発アプローチが世界で共有されることになった。オープンソース・ソフトウェアの動きなどは、まさにこれである。

その結果、産業や社会全体にまで階層構造アプローチが広がっていった。皆で部品を使いまわすことでパーツの方が大きくなり、従来の自前主義やスタンドアローンではやっていけず、むしろパーツの方に合わせざるを得ない環境となっていった。Windowsなどをイメージしてもらえると分かるだろう。このように、ソフトウェアを使ってシステム構築するときに、誰もが共通して使える共通の見取り図として、「ソフトウェア・アーキテクチャー」ができていった。

またビジネス面においても、進化を取り込める階層構造システムの方が競争力があるということで、ERPパッケージ(※)のような統合管理型業務システムの概念も誕生する。会社そのものをソフトウェア的にデザインする発想が「エンタープライズ・アーキテクチャ」だ。

※ERPパッケージ:Enterprise Resource Planningの略。企業の基幹業務の統合化するためのパッケージソフトウェアのこと

「このような歴史から、今では様々な社会システムが『協調システム』(※)として設計されています。スマート・グリッドやスマートシティは、その代表的な例と言えるでしょう。」

※協調システム:誰かが中央集権的に設計するのではなく、相互依存型関係のあるシステムのこと

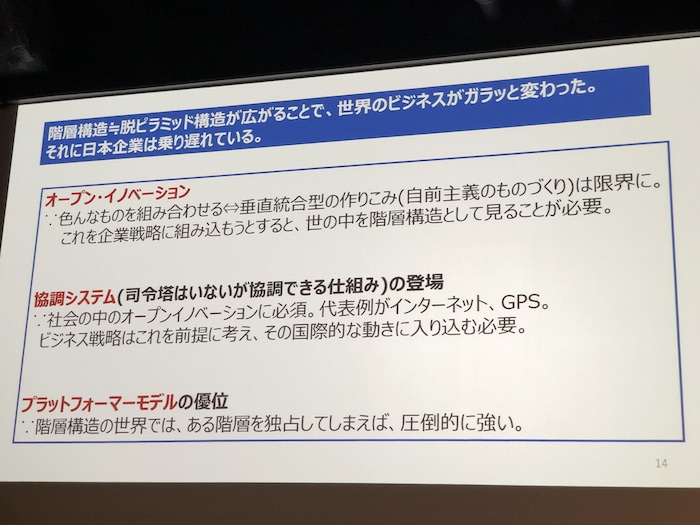

以上のように、世界のビジネスを取り巻く環境がガラッと変わっていった中で、日本では垂直統合型の作り込みが得意だという歴史もあり、この流れに乗り遅れているのが現状と言えるだろう。オープン・イノベーション然り、プラットフォーマーモデル然り、「階層構造を前提としたアーキテクチャーの発想」がますます求められることになる。

規制やガバナンスの前提も変わる

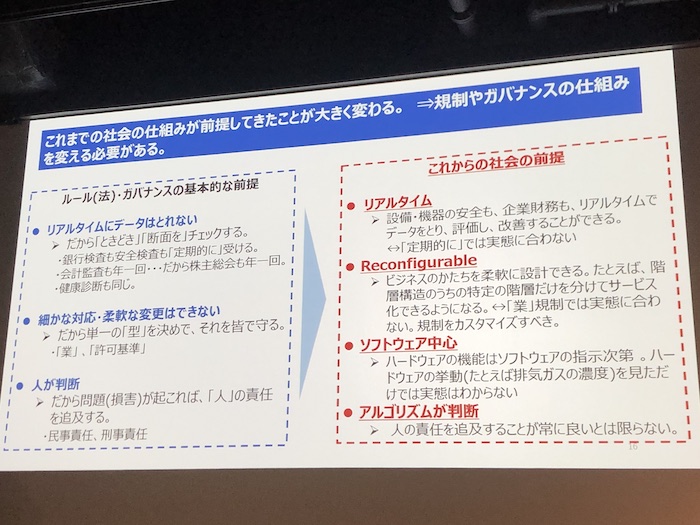

「ここまでくると、社会の規制やガバナンスの仕組み全体も変える必要があります。」

例えば、これまではすべての領域において「リアルタイムにデータを取れない」ことが前提となってきた。つまり、銀行検査も会計監査も、健康診断だって、定期的に断面をチェックすることしかできなかったワケだ。

しかし、これからの社会においては、企業の財務状況や人々の健康状態をリアルタイムでセンシングしてデータを取得することが可能となるので、「定期的な断面調査」という実態に合わないルール(法)やガバナンスが、根底として成り立たなくなる。

ポイントとしては、上図右サイド記載の通り、以下の4点である。

- リアルタイム

- Reconfigurable(再構成可能の容易さ)

- ソフトウェア中心

- アルゴリズムによる判断

なお、ここまで見てきた「ア—キテクチャー」の考え方については、以下、当メディアで取材したAI/SUMセッション記事も参照されると、より理解が深まるだろう。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum05_20190501/”]農業のデジタルトランスフォーメーション

特別講演、最後は農林水産省 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官の信夫隆生氏が「農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)について」というタイトルでお話をされた。

農業の新たなエコシステム創出に向けた農林水産省の取り組み

農林水産省 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官 信夫隆生氏

農林水産省 大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官 信夫隆生氏

「農業の領域では、5年に一度の頻度で食料・農業・農村基本計画(※)の見直しを行っているのですが、2015年3月に定められた現行基本計画では残念ながらデジタル技術の発展やその活用に関する記述はございません。

ただ2017年に未来投資戦略が定められ、その中でデジタルを活用しての産業変革を実現していく旨が定められた背景もあり、今回(2020年度)の基本計画では、デジタル技術の積極的な活用を前提とした施策の方向性を示したいと考えております。」

※食料・農業・農村基本計画:食料・農業・農村基本法に基づき、食料・農業・農村に関し、政府が中長期的に取り組むべき方針を定めたものであり、情勢変化等を踏まえ、概ね5年ごとに変更することとされている(農林水産省ホームページより)

出典:農林水産省「農業労働力に関する統計」より(2020年2月時点)

出典:農林水産省「農業労働力に関する統計」より(2020年2月時点)

2019年度の農業就業人口は約168万人で、その平均年齢は67歳。基幹的農業従事者に絞って見てみると、人口約140万人でその平均年齢は66.8歳。いずれも経年で比較すると、人口は減少し平均年齢は高まっていることがわかる。今の営農体系は人手に頼る作業が大半を占めており、10年後の労働人口状況に鑑みると、デジタルの力を活用してスマート農業等を推進していかないとマズイ状況であることが、数字上からも読み取ることができるだろう。

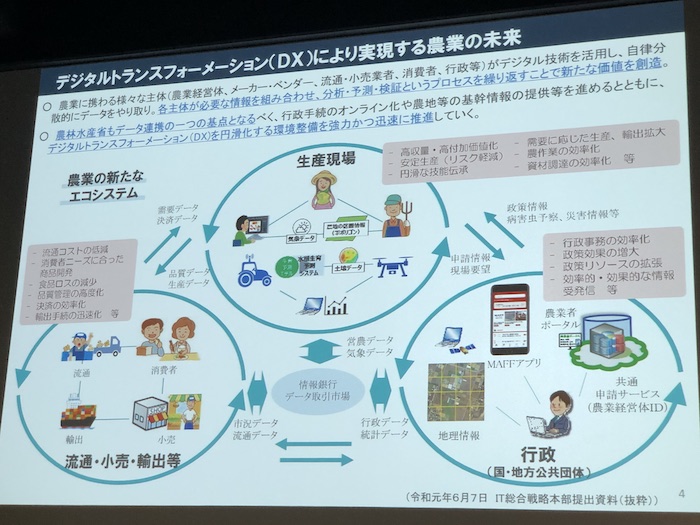

またこうした変革を推進するためには、農業政策や行政内部事務はもとより、流通などの外部環境も含めたデジタル・トランスフォーメーションを進めることが不可欠だ。故に農林水産省では、農業現場と行政、そして流通・小売・輸出等のステークホルダー同士がデジタル技術およびデータを介してシームレスにつながり、新たな価値を生み出すエコシステム創出に注力している。

すでに面白い事例はたくさんある。例えば茨城県にある有限会社横田農業では、約150ヘクタールの圃場に対し、機械1台体系での作業管理を行い、超低コスト生産を実現している。一般的にこの広さだと、複数台展開となるものだ。スマートフォン操作による自動給水や圃場管理システムの導入のほか、ドローン2機による薬剤散布の実証など、積極的なデジタル・トランスフォーメーションを進めている。

農業DXで実現する産業のFaaS化(Farming as a Service)

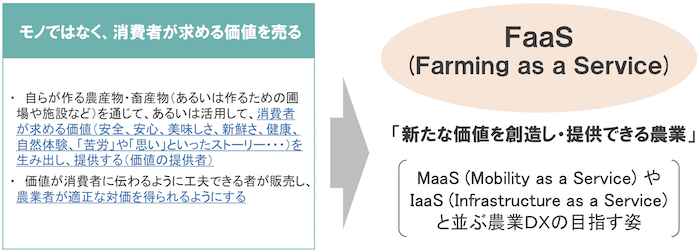

このように、国内外の消費者ニーズがますます多様化し、農業従事者数の減少が進む状況下で、農業の成長産業化を実現して行くには、今後の農業の担い手が消費者ニーズを的確に捉えていかに効率的・効果的に応えていくかがカギとなる。つまり、農業領域のデジタル・トランスフォーメーションの目的は、消費者が求める多様な価値を提供することで、経営発展、つまりは売り上げ増大と所得向上を実現することにあると言える。

出典:農林水産省「農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)について」より

出典:農林水産省「農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)について」より

「これを産業全体でやっていかねばならないということで、私たちは“Farming as a Service”、通称『FaaS(ファース)』を提唱し、将来的には食品流通など食品産業全般において、新たな価値を創造し提供して参りたいと考えております。」

ちなみに、農業の“Agriculture”を頭につけて「AaaS」でも良いものだが、そこは将来的な“Food(食品)”や“Fishery(漁業)”も視野に入れての「FaaS」にしているということだ。

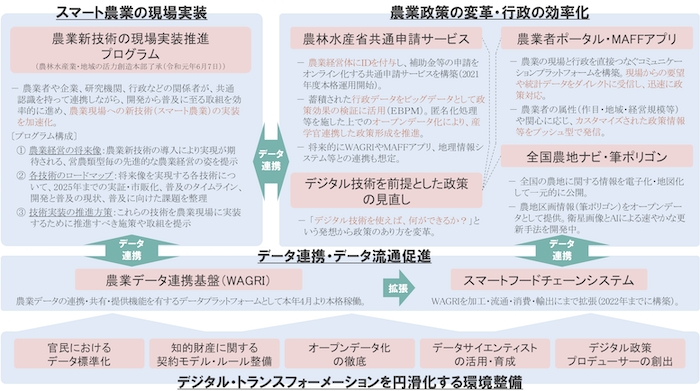

なお、農林水産省では2019年6月7日実施のIT総合戦略本部(高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部)にて「農業現場と農業政策のデジタル・トランスフォーメーション」資料を提出しており、未来投資戦略2018における「2025年までに農業の担い手のほぼすべてがデータを活用した農業を実践する」というKPI実現に向けた取り組みの全体像を提示している。

出典:第76回IT総合戦略本部「農業現場と農業政策のデジタル・トランスフォーメーション」資料より

出典:第76回IT総合戦略本部「農業現場と農業政策のデジタル・トランスフォーメーション」資料より

また、その具体的な取り組み内容についても、同省ホームページに掲載されている。

出典:農林水産省「農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)について」より

出典:農林水産省「農業のデジタルトランスフォーメーション(DX)について」より

生産現場と農林水産省、それぞれのDXプロジェクト事例

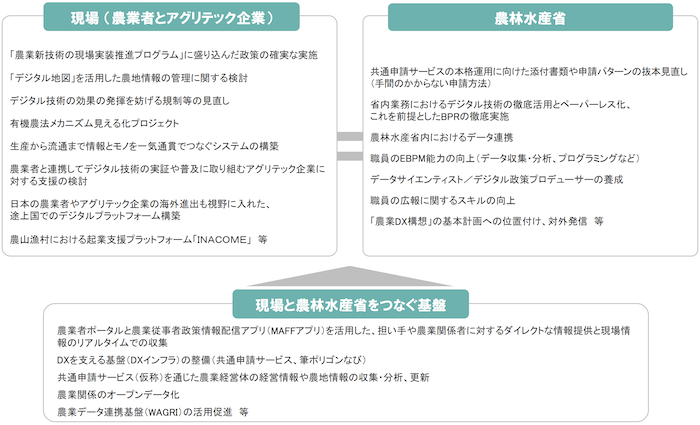

最後に、信夫氏から上図で示した農業DXに向けた具体的なプロジェクトが何点か紹介された。本記事ではその中の4点についてご紹介する。

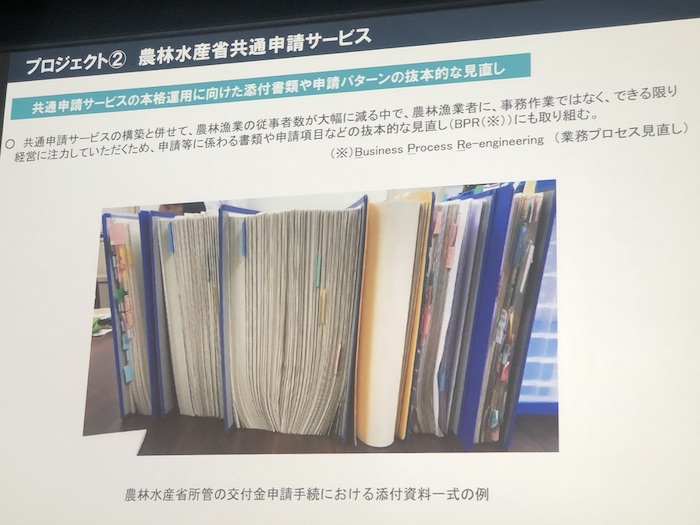

まずは「農林水産省共通申請サービス」の本格運用に向けた添付書類や申請パターンの抜本見直しプロジェクトである。こちらの写真にある書類の山は、同省所管の交付金申請手続における添付資料一式を写したものだ。あくまで一例ではあるが、大量の紙運用となっており、手続が非常に煩雑となっている。

そもそもこの「共通申請サービス」とは、農林漁業者等に係る農林水産省関係の様々な手続を一元的に行えるシステム。これにより、申請者はいつでも容易にオンラインで申請可能となる他、ワンストップ、ワンスオンリー(一度登録した情報を再度入力する必要がない)など、申請者の利便性が向上するものとなっている。また農業経営や農林水産行政等のデータを集約・分析できる環境も整備され、政策の効果測定や農林水産施策の推進に活用することもできる。

この「共通申請サービス」構築と併せて、各種申請等に係わる書類や申請項目などの抜本的な見直し、いわゆるBPR(※)にも取り組むことで、農林漁業者ができる限り経営に注力する環境の整備も進めるとしている。

※BPR:Business Process Re-engineering の略。業務プロセス見直しのこと

次に「デジタル地図」を活用した農地情報の管理に関する検討会だ。現状、農業委員会や地域農業再生協議会、農業共済組合が保有する「農地情報」は、機関ごとにバラバラに収集・管理されているという。このため情報のサイロ化が起きており、農業者は申請に必要な情報を各実施機関ごとに申告しなければならない。また、農地情報が縦割りで収集・蓄積され異なるデータベースで管理されており、突合作業も十分行われないことから、それぞれの実施機関が保有する農地情報に整合性がない状態でもある。

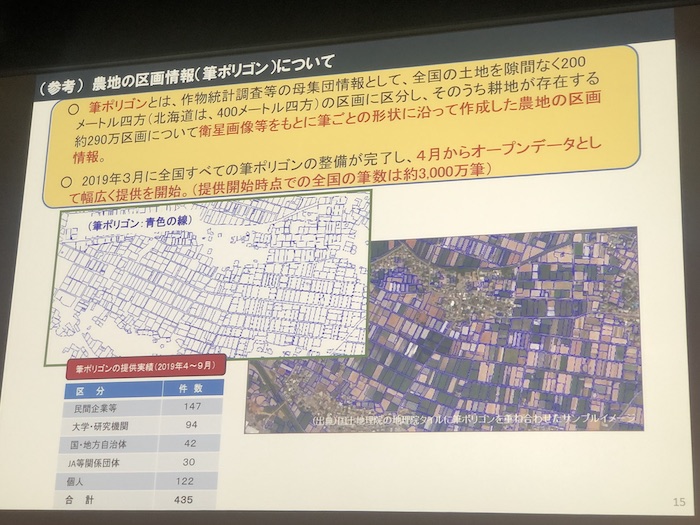

故に農林水産省では、先述の共通申請サービスや「筆ポリゴン」(※)等を活用して、「デジタル地図」による一元的な農地情報の管理方法やその効率的な活用方法について、検討会を立ち上げ検討を進める予定としている。

※筆ポリゴン:作物統計調査等の母集団情報として、全国の土地を隙間なく200メートル四方(北海道は400メートル四方)の区画に区分し、そのうち耕地が存在する約290万区画について衛星画像などをもとに筆ごとの形状に沿って作成した農地の区画情報。2019年3月に全国すべての筆ポリゴン整備が完了し、4月からオープンデータとしての提供を開始している

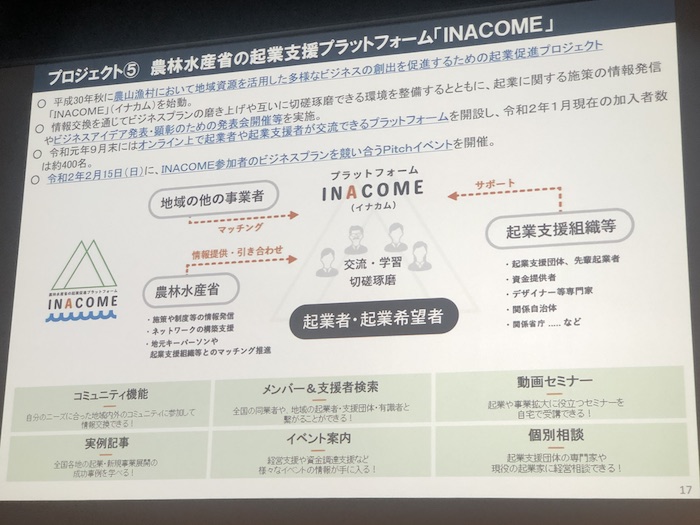

農林水産省の起業支援プラットフォーム「INACOME」は、オンライン上で起業者や起業支援者が交流できる空間となっている。農村地帯での起業は情報交換が不足しがちであるとの課題意識から設置された本プラットフォームでは、ビジネスプランの磨き上げや互いに切磋琢磨できる環境を整備するとともに、起業に関する施策の情報発信やビジネスアイデア発表・顕彰のための発表会開催等を実施している。

これは2019年9月に開設され、2020年1月時点で約400名が加入しているという。

最後に、同省では2020年1月から業務の抜本的見直しの取り組みを始動させ、骨太の方針2019に基づいた内閣官房の「業務の抜本見直し推進チーム」の取り組みと歩調を合わせながら、今年1月8日に事務次官をトップとするチームを設置。デジタル技術の積極的な活用を推進することで、農林水産省の職員が政策の企画立案に注力できる環境整備も進めるとしている。

編集後記

今回で3回目の開催となる、経産省主催の「Govtech Conference Japan」。当メディアは初めての参加となりましたが、平日の日中帯にも関わらず300名以上もの方が来場していることに驚きました。

一昔前まで、行政含めた「公共のアップデート」なんて、最も注目されないテック領域の一つだった印象なので、ここ最近の注目度の高さは、それだけエンドユーザーである一般市民のペインポイントが高まっている証拠であるとも言えます。

今、思わず「エンドユーザー」という表現をしましたが、根本的にその発想自体を捨てるべき時でもあります。行政含めた公共は、行政職員だけが担うものではなく、今や私たち一般市民も積極的に携わっていく姿勢が求められています。何故ならば、端的に言うと、行政機関だけでは多様性に満ちた私たちの生活ニーズに答えることは、労働力の観点からどんどんと不可能になってきているからです。

そう言う意味で、国の中枢機関の一つである経済産業省主催のカンファレンスに、多くの一般市民が参加していることは、非常に喜ばしくポジティブな動きだと感じます。

引き続き、LoveTech Mediaでは当日のレポートを配信してまいります。

第二弾では、「中央官庁デジタル・トランスフォーメーションの本音」と言うタイトルで設置されたパネルディスカッションについてレポートします。

お楽しみに!

「Govtech Conference Japan #03」概要

- 主催:経済産業省(企画運営:情報プロジェクト室)

- 日時:2020年1月16日(木)13時~19時

- 場所:BASE Q(東京都千代田区有楽町1丁目1−2 東京ミッドタウン日比谷 6F)

- 対象:地方自治体および省庁のデジタル化担当職員、Govtechに関心のある民間事業者

- URL:https://govtechconfdx03.peatix.com/

Govtech Conference Japan #03レポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. 「公共のデジタル化事例」求め300名以上が参加、経産省主催のDX勉強会

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200207govtechconf1/”]Report2. 内閣官房・国交省・経産省、それぞれが進めるDX事例

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200217govtechconf2/”]Report3.(仮題)ネクストジェネレーションガバメントのあり方(2020年2月中に公開予定)

Report4.(仮題)国・自治体・企業・シビックテックの連携(2020年2月中に公開予定)

Report5.(仮題)政府情報システムのグランドデザイン(2020年2月中に公開予定)

Report6.(仮題)主催者インタビュー(2020年2月中に公開予定)