「日本人で初めて、3月13日にフィンランドで開催されるポーラー・ベアー・ピッチングという、北極海に沈みながらピッチングを行うイベントに出席するので、ぜひ取材してください。」

株式会社O:(オー)からこのようなメールを頂くまで、実はポーラー・ベアー・ピッチングの存在を知らなかった。調べてみたらメール記載の通り、北極海に水着で浸かり、自社のサービスをピッチングするというビジネスコンテストのようだ。世界には実に様々なイベントがあるものだと感心したものだ。

2019年3月12日〜13日の2日間で開催されるそのイベントは、今年で6回目となる。そこに、初めての日本勢2社が進出するという。情報を持ち寄ってくれた睡眠スタートアップの株式会社O:と、ITスタートアップの株式会社funky jumpだ。両社とも印象的な社名である。結果、O:は12日のセミファイナルまで、funky jumpは13日のファイナルまで進出を果たした。

日本勢初のポーラー・ベアー・ピッチング経験者として、それぞれお話を伺ってきた。大会の背景と併せてご覧いただきたい。

ポーラー・ベアー・ピッチングとは

まずは大会の概要と背景についてお伝えする。2014年にスタートしたPolar Bear Pitching(ポーラー・ベアー・ピッチング、ホッキョクグマピッチングという意味)は、フィンランド共和国のオウル市で毎年開催される、冬の祭典である。

名前の通り、凍ったバルト海に穴を開け、ホッキョクグマのように海氷に浸かりながら自社サービスについてピッチするという、非常に過酷なピッチングコンテストである。

Photo by Henri Luoma

Photo by Henri Luoma

通常のビジネスコンテストであればピッチングの時間は決まっており、出場者は決められた時間内にピッチを終えることが求められる。しかしポーラー・ベアー・ピッチングに制限時間は存在しない。出場者が寒さに耐えられなくなるまで、ピッチングをすることができるのだ。

3月のオウルといえば、平均最高気温がマイナス1度、平均最低気温はマイナス9度という状況だ。いかにクレイジーなイベントかをお分かりいただけるだろう。ピッチングの平均時間は2分ほどだが、2017年開催時には4分8秒を記録する出場者もいたという。聞いているこちらが、体調を崩してしまいそうだ。

ちなみに極寒でのピッチ後は、近くに設置されたジャグジーで温まることができる。

Photo by Henri Luoma

Photo by Henri Luoma

メインイベントはこの氷穴でのピッチングだが、その周辺では様々なビジネスイベントが催されている。

Polar Bear Pitching Program 2019

〜3月12日〜

・ピッチング準決勝

・投資家とスタートアップ企業のマッチングとネットワーキング

・スタートアップ企業への1on1コーチングセッション

・忘れられない北極圏活動(氷上での釣り体験やオーロラ鑑賞など)

・メディアツアー

〜3月13日〜

・屋内でのカンファレンスプログラム(キーノートスピーチ・ワークショップ・メンタリング・ネットワーキング)

・ピッチング決勝戦

・アフターパーティー

冷たいピッチングの前後で、暖かい人々との交流時間が設けられているわけだ。

フィンランド共和国オウル市

フィンランドといえば、一般的には森と湖とサウナ、そしてオーロラというイメージだろうか。遠く離れた北欧の国ではあるが、そのコンテンツは意外と身近に存在する。

かの人気者『ムーミン』は、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンによる作品であり、アニメやグッズはもちろん、日本からムーミンツアーなるものも企画されている。

また、ノキアやLinuxを筆頭としてIT業界で大きな影響力を示しており、『クラッシュオブクラン』のSupercell(スーパーセル)や『アングリーバード』のRovio Entertainment(ロビオ・エンタテインメント)などゲーム業界でも有名である。

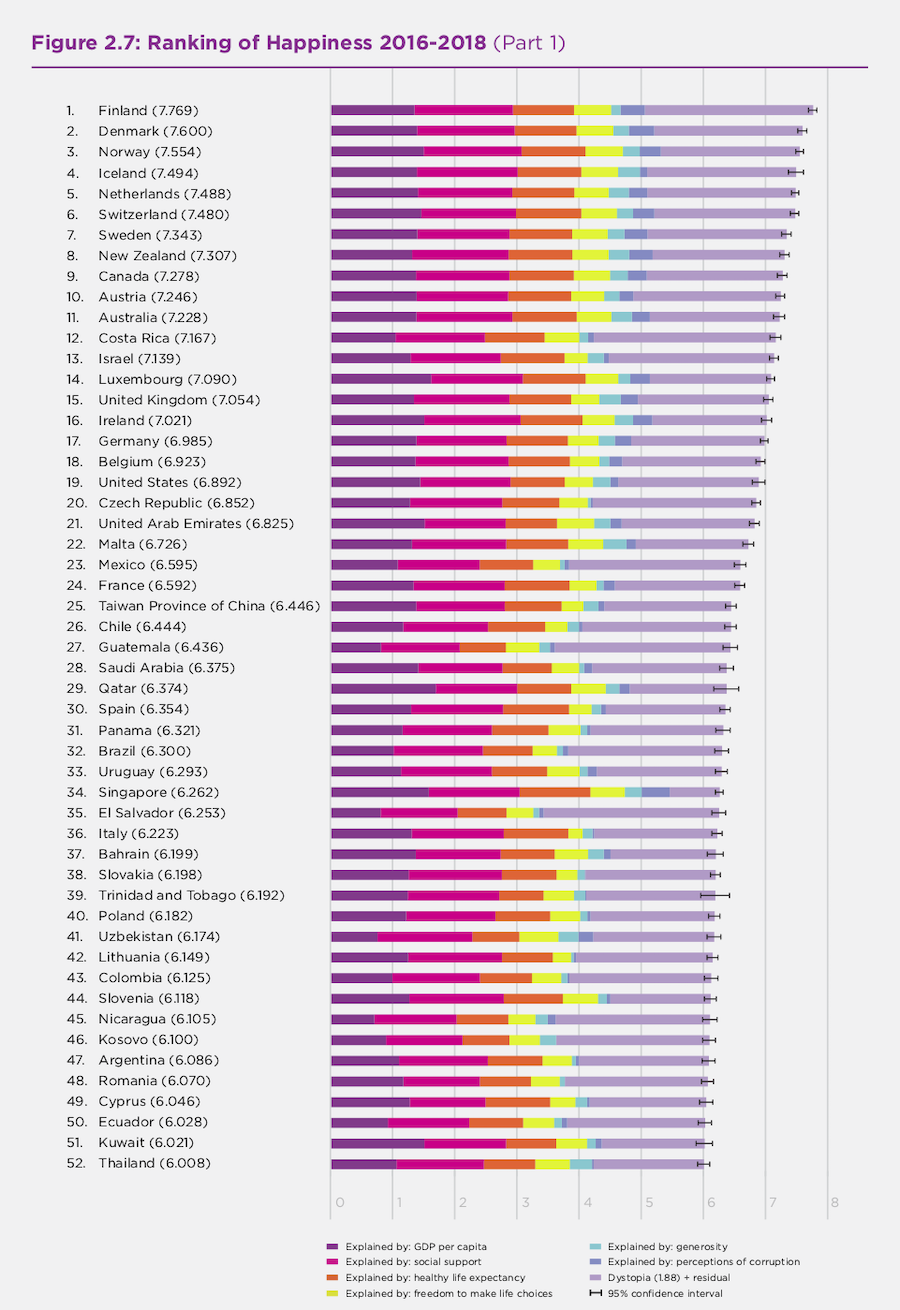

今年3月20日の国際幸福デーに発表された「世界幸福度ランキング 2019」では2年連続でフィンランドがトップに輝き、人々のWell-Beingに根ざした国としての認知も広がっている。

開催地であるオウル市も、人口20万人ながらも世界的な研究開発拠点や企業が集積し、欧州のシリコンバレーとも呼ばれている。

特にオウル大学では、無線通信、プリントエレクトロニクス技術、地磁気屋内位置情報システム、AIによる動画解析技術等の分野で有力なスタートアップを輩出している。

また、このオウル市と国際企業間連携および産学官連携を推進しているのが、我が国、宮城県仙台市なのである。2005年11月に仙台市長らがオウル市を訪問し、仙台市・公益財団法人仙台市産業振興事業団・オウル市・ビジネスオウル(※)の4者で『産業振興のための共同インキュベーション協定』を締結したことを契機としている。

今回、日本から出場した株式会社funky jumpの拠点は宮城県仙台市であり、出場の契機としてこのような背景もある。

※ビジネスオウル:フィンランドのオウル市にある、地域の産業活性化をミッションとする産業支援機関。

なお、日本からはサポーティングパートナーとしてこの仙台市、仙台を拠点にスタートアップを支援する一般社団法人MAKOTO、そしてJ-Startupが名を連ねている。

コミュニティマネジャー用音声活用型CRM「TAISY」

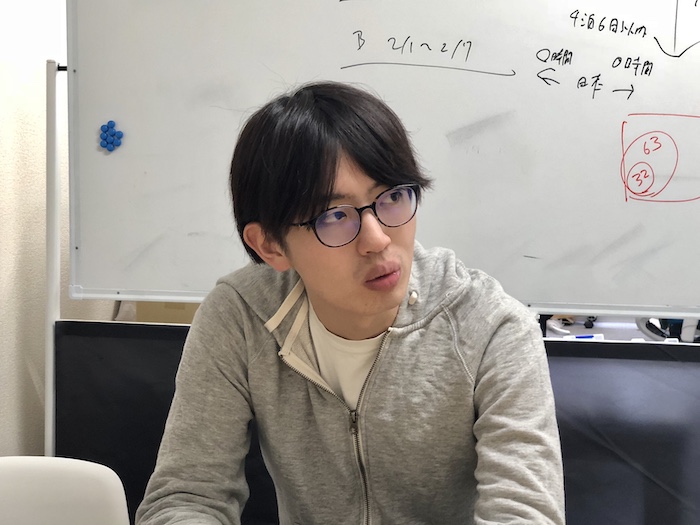

我が国で初めて出場した日本人、一人目は株式会社funky jump 代表取締役の青木雄太(あおきゆうた)氏である。ポーラー・ベアー・ピッチング初出場にして、ファイナル進出を果たした猛者である。

funky jumpの提供するサービスは「TAISY」という音声活用型CRM(顧客管理システム)サービス。「一度に7人の話を聞き分けた」という伝説が残る聖徳太子をモチーフに開発されたものだという。社名のみならず、サービスロゴもユニークである。

昨今、人々の働き方改革がさけばれる中、コワーキングスペースの需要が増えている。多くのコワーキングスペースはおしゃれで安く、低額もしくは無料で会議室が使えるなど、モノによる差別化が難しく、故にコミュニティを通じた”コト体験”で差別化をはかるところが多い。

コワーキングスペース利用者同士のコミュニケーションはもちろん、利用者限定のイベントや交流会など、その場だからこそのコト体験の設計が重要であり、その中心的役割を担うのがコミュニティマネージャ(以下、コミュマネ)となる。

誰がどんな人でどのようなサービスを提供しており、どんな人とのコラボを欲しているかを把握した上でブリッジングするという、利用者一人ひとりに寄り添った運営であればあるほど、コミュニティとしての満足度も高くなる。

しかし、このような運営をコミュマネ一人に属人化するのは危険だ。その人がなんらかの理由でいなくなったら、コミュニティ運営が崩壊してしまうからである。また、根本的な問題として、利用者一人ひとりのことを覚えるのが大変である。一日の利用者が100名を超えるコワーキングスペースも多く、毎日来るような利用者もいれば、月に数回しか来ない利用者もいるからだ。

TAISYはそんなケースを想定し、会話中に起動することで会話内容を自動で収音し、AIが単語レベルに分解して抽出、「ふわっとどんな話しをしたか」を記録してくれる。全文議事録に比べて読み手にストレスが小さくかつ要点だけはきちんと残せることがポイントだ。

コワーキングスペースに限らず、これまでのCRMシステムでは顧客情報は自分でメモし、後からパソコンなどでシステム入力する必要があった。それがTAISYを利用することで、1件あたり30秒で相手の情報をデータベース化してくれるというわけだ。

現在は主にコミュマネ向けのシステムとして実証実験を進めており、今夏のリリースに向けて開発を進めている。また、他の展開事例として、クリニック向け電子カルテの作成サポートシステムとしての応用や、若年性アルツハイマー患者向けの支援システムとしての可能性も模索しているという。

誰も登らない山で一番になることが大事

--この度はファイナル進出、おめでとうございます!今回、どのような経緯でポーラー・ベアー・ピッチングに参加されたのでしょうか?

青木雄太(以下、青木氏):funky jumpは仙台で登記しているのですが、仙台市がオウル市と連携しているという背景があって、ポーラー・ベアー・ピッチングの仙台予選を紹介してもらいました。

世界を目指していて、英語が喋れるまたSISU(フィンランド語でガッツの意)のある人を探しているということで、まさに僕たちのストライクボールだと思いました。

スタートアップ支援のMAKOTOさんが仙台市と一緒に企画運営する「TOHOKU GROWTH Accelerator(TGA)Demo Day」内で行われた「Polar Bear Pitching Sendai in Japan – the startup ice challenge」で優勝し、出場権を獲得しました。

「TOHOKU GROWTH Accelerator(TGA)Demo Day」内で行われた「Polar Bear Pitching Sendai in Japan – the startup ice challenge」の模様

「TOHOKU GROWTH Accelerator(TGA)Demo Day」内で行われた「Polar Bear Pitching Sendai in Japan – the startup ice challenge」の模様

--なぜ出場されようと思ったのでしょうか?

青木氏:単純に面白いと思ったことが大きかったです。

あと、みんな出たがらないじゃないですか。オウルなんて遠いところに時間かけて行きたくないし、びっくりするくらい寒いし、すぐにマネタイズできるリレーションを作れるわけでもないし。

僕は、スタートアップこそ、誰も登らない山で一番になることが大事だと思っているので、そういう意味でもすぐに出たい旨の返事をしました。

--現地に到着された感想はいかがでしたか?

青木氏:月並みですが、とても寒かったです。

現地で確認した気候・気温

現地で確認した気候・気温

青木氏:コーディネーターの方の手配で事前練習ができるということで、大会前に川に入ったのですが、最初は3秒で出ました。冷たいを通り越して、痛かったです。

そこから3回くらい練習して、少しずつ慣れていきました。

オウル市内の川でピッチ練習する青木氏

オウル市内の川でピッチ練習する青木氏

--セミファイナルとファイナルとで、格好が異なりますね。

青木氏:セミファイナルでは新撰組の格好、ファイナルでは力士の格好をしました。せっかく日本人初出場ということでしたので日本人らしさをアピールしようと思いました。

セミファイナルでピッチする青木氏

セミファイナルでピッチする青木氏

--ポーラー・ベアー・ピッチングに参加された感想を教えてください。

青木氏:海外ピッチ特有だと思いますが、ポーラー・ベアー・ピッチングはお祭り要素が強いです。詳しいサービス内容や市場性といった真面目な内容よりも、いかに自分の想いや世界観を伝えて審査員である投資家に興味を持ってもらうかが大事だと感じます。

「僕の作りたい世界はこれなんだ!詳しい話はアフターパーティーで!」という感じで、思いっきり世界観をピッチしてもシラけない雰囲気がありますね。

現に、視聴者は僕の格好やピッチにテンションを上げてくれていたようです。

地元メディアに掲載された青木氏

地元メディアに掲載された青木氏

--最後にメッセージをお願いします!

青木氏:funky jumpは、記憶能力の拡張を通して人類の進化に貢献するという、ワールドワイドな事業を展開しており、仙台から世界に向けて発信するスタートアップです。

今回は日本初の出場者でしたが、日本人初のポーラー・ベアー・ピッチング優勝者になるのも僕です!

オウルの地で、社名の由来となったfunky jumpというダンスのムーブを披露する青木氏

オウルの地で、社名の由来となったfunky jumpというダンスのムーブを披露する青木氏

睡眠データでチームと従業員を変える「O:SLEEP」

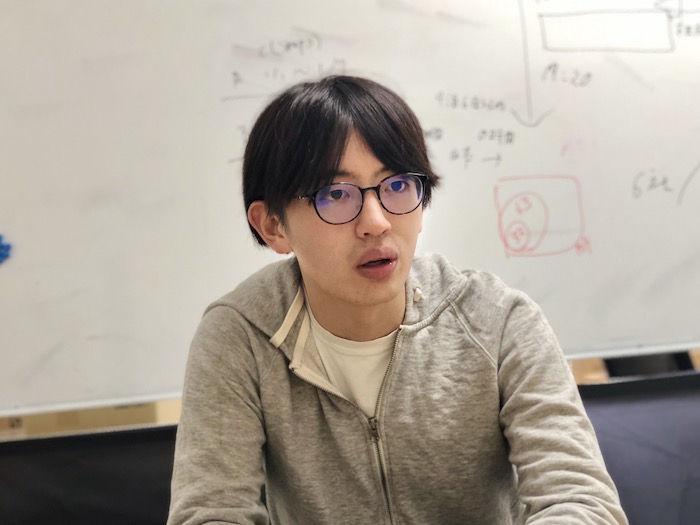

我が国で初めて出場した日本人、二人目は株式会社O:(オー) COOの鎌野里樹(かまのりき)氏である。

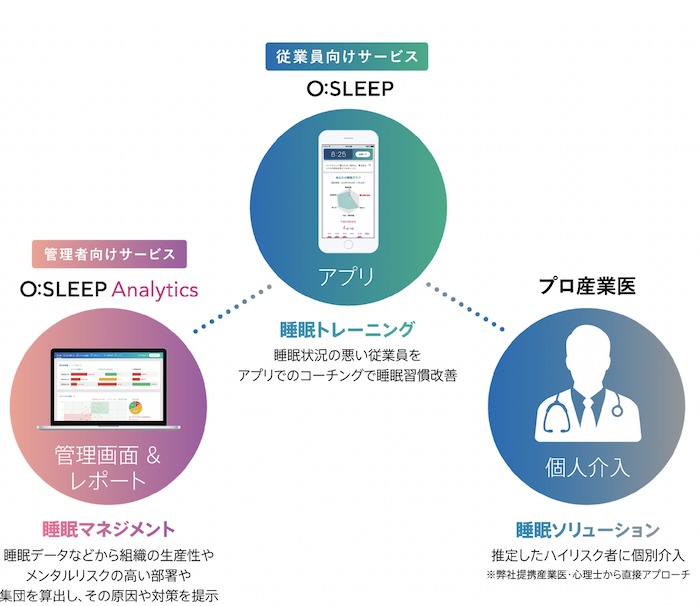

O:では従業員の睡眠データを分析し、メンタル不調による休退職を削減する「O:SLEEP」(https://o-sleep.com/)の提供および研究開発を行っている。

最近では国内だけ見ても、様々なSleepTech(睡眠×テクノロジー)企業が立ち上がっているが、その中でも”体内時計”に関する事業を推進するという、世界的にみても珍しいスタートアップだ。

個人毎にそれぞれ違う”自分だけの時間”にフォーカスして、「新しい時間を作る」をミッションに、現在は、睡眠コーチング&マネジメントサービス「O:SLEEP」を主に企業向けに提供している。

従業員のiPhone内加速度センサーを用いて眠りに落ちた時間や目覚めた時間を算出し、ユーザー毎の理想の睡眠を算出、その理想に近づくためのコーチングを実践する、というのが従業員向け機能である「O:SLEEP」だ。

一方、組織・グループ・年代・性別・勤務体系などに群ごとの睡眠状態が一覧で確認でき、組織の睡眠状態やアンケートからメンタルヘルス不調、生産性損失要因とその対策を解析できるという、企業の管理者向け機能である「O:SLEEP Analytics」である。

この両方をもって、O:SLEEPの企業向けソリューションとなる。

今年の2月には、従業員の睡眠データに基づいて「従業員の休退職リスク」や「生産性低下度合」を高精度に推定するという、世界初の仕組みを発表しており、非常に先進的な取り組みとして業界内外から注目されている。

[clink url=”https://lovetech-media.com/news/family/20190115_05/”]LoveTechMediaも、睡眠という人間の3大欲求の1つを満たしアップデートする事業として、注視している企業だ。睡眠を愛さない人はいないだろう。

睡眠データでチームと従業員を変える「O:SLEEP」

--この度はセミファイナル進出、おめでとうございます!今回、どのような経緯でポーラー・ベアー・ピッチングに参加されたのでしょうか?

鎌野里樹(以下、鎌野氏):この大会にはJ-startupがサポーティングパートナーとして登録していまして、このJ-startup経由でお声がけいただきました。もともとポーラー・ベアー・ピッチングのことは知っていまして、ぜひ参加したいと思ったので、企業プロフィールを提出して書類選考し、面談を経て選出いただきました。

--なぜこの大会のことをご存知だったのでしょうか?

鎌野氏:おそらくSleep Tech業界で知らない人はいないであろう、指輪型の睡眠サポートデバイス「Oura(オーラ)」を開発するOura社があるのがフィンランドでして、その地の祭典として存じていました。

--なるほど。写真を拝見する限り、非常に顔色が悪いですが、その後体調は大丈夫でしょうか?

鎌野氏:むしろ帰国後、体調は良くなっています!

日本の銭湯で、冷水とサウナを交互に繰り返すなんてよく言われますが、それの激しいバージョンが今回の体験でした。

おかげさまで瞑想状態に近い状態になることができましたよ。

--それは素晴らしいですね!大会に参加されての収穫はいかがでしたか?

鎌野氏:今回の大会では15カ国以上からスタートアップが集結してまして、良質なネットワーキングをすることができました。特に、先ほどお話したOura社の方とも意見交換することができ、非常にエキサイティングでしたよ。

他にもスタートアップだけでなく、VCやオウル大学の学生の方ともたくさん交流できました。

--ピッチではどのようなことをお話されたのでしょうか?

鎌野氏:MAXでも2分程度だと考えていたので、細かい事業内容を話すのではなく、「体内時計という、自分だけの時間に回帰する」というポイントをメインで伝えました。

後のアフターパーティーで、「睡眠関係の会社であることはわかったけど、結局君のところは何をやってるんだい?」と色々な人から聞かれました(笑)

--最後にメッセージをお願いします!

鎌野氏:今回参加してみて、日本のスタートアップとして世界に情報発信をする大切さを痛感しました。

日本のスタートアップは、海外発信が苦手と感じており、心理的なハードルを作りすぎている印象です。

ポーラー・ベアー・ピッチングは、氷水に飛び込むという一見ふざけた企画ですが、フィンランドのスタートアップ自体は高い技術力と、それを世界にたたきつけようという高い理想を持ち合わせています。

技術において引けをとっていない日本だからこそ、この高い理想をオープンに保ち続けていくべきと感じました。

写真提供/青木雄太・鎌野里樹・PolarBearPitchingオフィシャルWEBページ

編集後記

冬のバルト海に沈む。

聞いただけで体が震えてしまういそうな大会ですが、O:の鎌野さんがおっしゃるように、身体を整えるには最適な試みかもしれません。

今回大会で優勝したのは、ノルウェーのチーム。

世界中で様々なメディアがその旨を報じており、同チームとしてはまたとないPRとなったことでしょう。

様々な愛あるテクノロジーで勝負をする日本のスタートアップにとって、ポーラー・ベアー・ピッチングのような大会は最高の認知向上になります。

来年はぜひ、応募を検討してみてはいかがでしょうか。

写真左:株式会社O:(オー) COO 鎌野里樹氏

写真中央:Polar Bear Pitching Official MascotのJason Brower氏

写真右:株式会社funky jump 代表取締役 青木雄太氏