パネルディスカッション「専門家が語る!40兆円規模の次世代巨大産業の姿とは!?」

次のチャプターでは、専門家の方をお招きしてのパネルディスカッションとなった。登壇されたのは、株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所所長の赤池学(あかいけ まなぶ)氏、株式会社資源・食糧問題研究所 代表の柴田明夫(しばた あきお)氏、そして基調講演でもお話された岡田智之(おかだ さとし)氏の3名だ。

トピックを絞ってお伝えする。

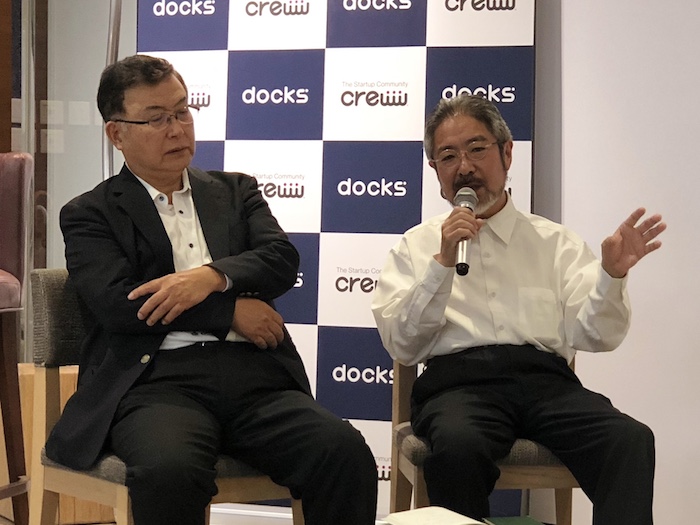

(写真左:柴田明夫 氏、写真右:赤池学 氏)

--食糧危機及びタンパク質危機に対し、どのような視点で取り組んでいくべきですか?

赤池氏:私が日本に紹介したユニバーサルデザインの考え方なのですが、提唱者のロナルド・メイス氏が、”Design for all”とおっしゃっています。要は、みんなのためのデザインです。この”all”をどのように捉えるかによって、社会へのインパクトが変わってきます。

私はよくメイス氏から、4つの社会存在とのシェアをデザインしなさいと教えられました。一つ目は、今を生きる74億人の地球市民。二つ目は次世代の子ども達。三つ目は、現在そして未来の仕組みやテクノロジーを作り上げてきた先人。そして四つ目は、人間に限らず全ての生物・自然生態系とのシェアです。

ユニバーサルデザインは、実はここまで考えなければならない概念なのです。

今回の食糧危機及びタンパク質危機についても、このような視点で捉える必要があると考えています。

一方、ハーバード大学の、マイケル・ポーター博士は「ビジネスが社会問題の解決に役立つ」とおっしゃっています。私自身、テクノロジーを使い、適切なデザインを図ることで、この分野は間違いなくビジネスとしても成長していくと考えています。

--例えば基調講演で昆虫食というワードが出てきましたが、これについてはいかがでしょうか?

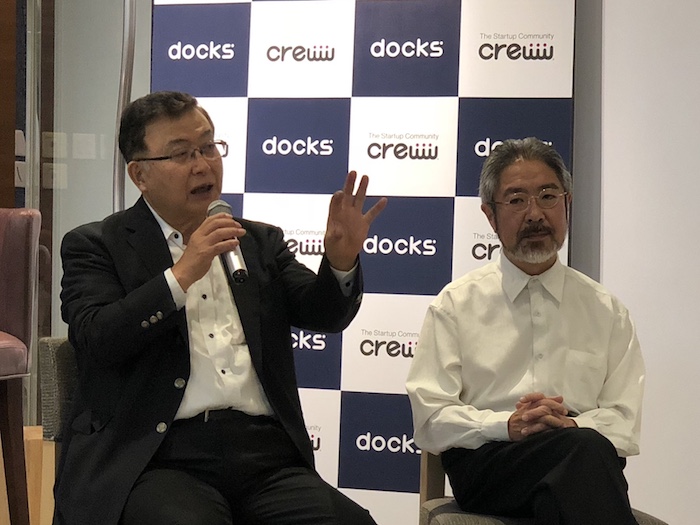

(写真左:岡田智之 氏)

岡田氏:アフリカのウガンダでは、日常生活の中でバッタを食べる習慣がありますし、近年ではアメリカやフィンランドでも、コオロギを粉末状にしてパンやバーに入れたりしています。

世界を見渡すと、文化や生活の一部として定着しているところもあります。

赤池氏:日本でも、例えば長野県ではバッタや蜂の子を食べる習慣があります。また中国では、セミの幼虫を食べる地域があり、そこは長寿の村としても有名です。

現在中国の林業科学院では、このセミの幼虫の機能性について調べていて、もしかしたら新たなる高機能性タンパク質の昆虫食として注目されるかもしれません。

このように、今まで食料として全く使っていなかったような昆虫が、ビジネス対象になる可能性が十分にあります。

柴田氏:私自身は少々抵抗があるので食べませんが、一度サソリの唐揚げを食べたことがありまして、揚げるとそのままでも食べれちゃいますね(笑)

先ほどの基調講演でもお話があった通り、肉や魚を食べるのには、大量の飼料が必要となります。牛肉1kgを育てるのに、約7倍以上の飼料が必要とも言われています。

昆虫食ももちろんですが、そのような非食料での活用も期待できますね。

--非食料ということは、昆虫が魚や牛の飼料になるということでしょうか?

柴田氏:そうです。魚粉の一部を昆虫で代替するなど、多くの企業が着手してきています。昆虫や幼虫を乾燥させ、粉末状にして加工するのが一般的です。

ちなみに昆虫に限らず、藻類なども代替タンパク質の原料として注目されていますね。

--ビジネスとして拡大していくには産学官連携しての取り組みが必要かと思います。その辺りの事例はいかがでしょうか?

赤池氏:少しタンパク質から離れますが、青森県の弘前大学では、サケの鼻軟骨からプロテオグリカンを大量かつ安価に精製する技術を開発し、様々な大手企業と商品の共同開発を進めています。

プロテオグリカンは、タンパク質と糖鎖(グリコサミノグリカン)が共有結合した複合糖質の一種で、コラーゲンやヒアルロン酸とならぶ動物の軟骨の主成分です。保水性に優れ、経口摂取も可能な、人体に極めて安全で、有益な素材です。

また、同じ弘前大学の研究なのですが、青森県は山芋の産地でもあって、山芋にはディオスコリンという成分が大量に含まれています。これはインフルエンザウィルスの活性を抑える効果があるタンパク質であることが判明しています。例えば、お菓子の中にこのディオスコリンを入れ、それを食べるだけで、インフルエンザの予防になるかもしれない。

科学的なエビデンスに基づいて、例えばこのように製菓会社と研究機関が共創する。そんなコラボレーション事例が、今後も確実に増えていくと考えられます。

岡田氏:アメリカのビール会社では昆虫のスタートアップと協業して、ビール製造過程で発生する食品副産物を活用してアメリカミズアブの幼虫を育てているところがあります。育った幼虫を飼料として加工し、その飼料が魚の養殖に利用されるということで、これまで廃棄していたものを事業資産として活かすことに成功しています。今までビール会社が飼料加工に参入するイメージなどなかったのですが、このような事例も少しずつ増えてきましたね。

柴田氏:あと、大企業との共創ももちろん大切ですが、例えば農業分野で言いますと、地方の家族経営的な農家も巻き込んでいくべきと考えています。

今、農家は”水不足”で困っています。各々の農家単体で対応しようとしても、資源の問題なのでなかなか難しいですし、持続的ではないです。

地域のリソース全体がネットワークに参加して、核となるような産業を中心に活性化していく、こういった”地産地消”のモデルを作っていけたらと思っていますね。

--最後に、タンパク質及び食料関連産業、そして日本はどのように成長していくとお考えでしょうか?

赤池氏:日本に面白い事例があります。

島根県の奥出雲町では、古くからたたら製鉄の地として、様々な鋼鉄製品を作ってきました。詳述は避けますが、この製鉄の過程で、大量の木を使う必要があります。そうすると、山はどんどんと裸山になっていきますね。でも今、奥出雲に行くと、そこには一面きれいな棚田が広がっています。

裸山をそのままにせず、棚田として再利用できることを先人は既に見つけて取り組んでいたのです。

今後も、このような循環する仕組みや地域システムを設計していくことが、多くの企業や自治体との共創に繋がっていくはずです。

柴田氏:もともと多くの食料的選択肢の中から、食肉分野については産業的観点で牛・豚・ブロイラーの3つに絞り込まれていきました。しかしこれからは多様性をもって、改めて多くの選択肢をその土地ごとに用意する必要があります。

繰り返しになりますが、コアとなる事業を産学官連携して作り、食料に限らずエネルギー分野や健康分野など、様々な方向で市場を広げて行くことが、日本ひいては今後の地域活性化の鍵になっていくと考えます。

岡田氏:最近では一次産業への人工知能の応用展開事例も増えてきました。植物の育種や土壌管理、養殖のモニタリングシステムなど、様々なフェーズでの利用が実現してきています。

また、今後は量子コンピューターが出現することで、産業の構造自体が変わる可能性があり、できることも格段に広がっていくでしょう。

これからが非常に楽しみな産業です。

[clink url=”https://lovetech-media.com/interview/proteincrisis20181005/”]

パネルディスカッション登壇者プロフィール

赤池学(あかいけ まなぶ)

株式会社ユニバーサルデザイン総合研究所 所長

ユニバーサルデザインに基づく製品開発や地域開発を手がけるほか、環境省などが主催する「生物多様性日本アワード」の審査委員長、農林水産省バイオマス・ニッポン総合戦略推進委員などを歴任。主な著書に「生物に学ぶイノベーション」(NHK出版新書)、「昆虫力」(小学館)、「自然に学ぶものづくり」(東洋経済新報社)、「昆虫がヒトを救う」(宝島社新書)など。

岡田智之(おかだ さとし)

三井物産戦略研究所 新産業・技術室 シニアプロジェクトマネージャー

2004年3月京都大学大学院農学研究科を修了。環境コンサルタントとして環境影響評価などに従事後、2011年8月に株式会社三井物産戦略研究所に入社。主に食と農、バイオ燃料・ケミカル分野の新事業開発のための技術シーズの探索を行う。食と農分野では、個別化栄養、腸内微生物叢、デジタル味覚/嗅覚、代替タンパク質、食品ロス対策、スマート農業、育種、畜産技術、養殖技術など幅広いテーマを対象としている。

柴田明夫(しばた あきお)

株式会社資源・食糧問題研究所 代表

1951年栃木県生まれ。東京大学農学部卒業後、丸紅に入社。業務部経済研究所産業調査チーム長を経て、丸紅経済研究所所長、代表。2011年10月資源・食糧問題研究所を設立し代表に就任。法政大学大学院政治学研究科非常勤講師、農林水産省食料農業農村整備部会委員、内閣府「2030年展望と改革タスクフォース」委員、日本エネルギープランナー協会理事を務める。『資源インフレ』『食糧争奪』『水戦争』『食糧クライシス』など著書多数。