記事の要点

・株式会社リバネス、株式会社Eco-Pork、株式会社田中衡機工業所が、農学×テクノロジーにより豚肉生産性・資源効率性を改善する「養豚自働化プロジェクト」において、業務提携に至ったことを発表した。

・令和最初の11月29日(イイニクの日)より、養豚場で収集した各種IoT・豚育成データを元に、育成条件・環境をAIにて自動で最適管理・制御し、豚肉の生産性・資源効率性を改善する「畜産自動管理システム」(※国際特許出願済)の実証を開始する。

・この養豚の自動最適化(エコシステム)により、生産量50%向上(日本平均比)を目指すとしている。

LoveTechポイント

私たちが普段、何の不自由なく食せている豚肉の未来を、テクノロジーを駆使して切り開くLoveTechなプロジェクトとして、非常に期待しています。

当メディアでも養豚リテラシーを上げて参りたいと思います。

編集部コメント

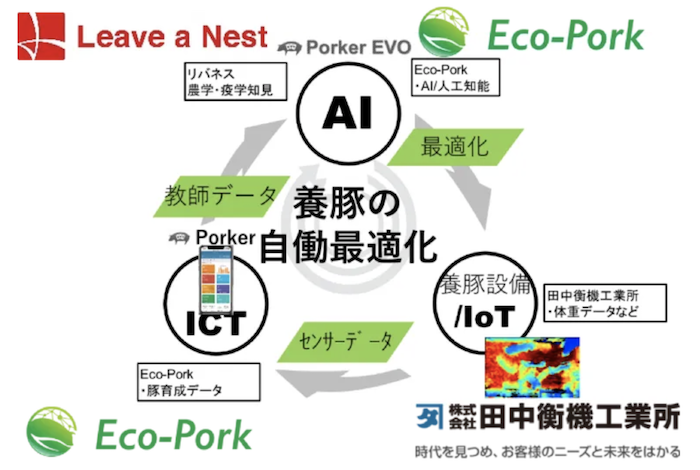

「地球上で最も効果的な知識製造業を行う企業になる」ことをミッションに掲げる株式会社リバネスが、株式会社Eco-Pork、株式会社田中衡機工業所の2社と、農学×テクノロジーにより豚肉生産性・資源効率性を改善する「養豚自働化プロジェクト」で、業務提携に至ったことを発表した。

Eco-Porkといえば、AI/IoT/ICTなどの最新データテクノロジーを駆使し、豚肉の生産性・資源効率性を高めた新たな養豚モデル(Eco-System)の開発に取り組んでいるFoodTechスタートアップ。

昨年の「TechCrunch Tokyo 2018 Startup Battle」にて当メディアでも取材した、LoveTechな企業である。

[clink url=”https://lovetech-media.com/interview/20181119tcstartupbattle/”]

また田中衡機工業所とは、1903年創業の工業用・産業用はかり専業メーカー。

畜産・農業から飛行場の手荷物カウンタースケール、製鉄所、セメント工場の計量システムなど、幅広い産業で計量器の設計販売を行っており、養豚業向けでは一人で簡単に移動できる豚用はかりDGMの製造販売や、大群飼育用のオートソーターを製造している企業である。

本日、令和最初の11月29日(イイニクの日)より、養豚場で収集した各種IoT・豚育成データを元に、育成条件・環境をAIで自動的に最適管理・制御し、豚肉の生産性・資源効率性を改善する「畜産自動管理システム」の実証を開始するという。

背景にあるのは、当メディアでも再三警鐘を鳴らしている「タンパク質危機」と、養豚という産業自体が抱える課題にあるという。

前者のタンパク質危機については、以下の記事を参照していただきたい。

[clink url=”https://lovetech-media.com/interview/proteincrisis20181002/”]

後者について、そもそも「養豚」とは、年間15億頭も消費される、米や小麦を超えて農業では最大級の産業である。

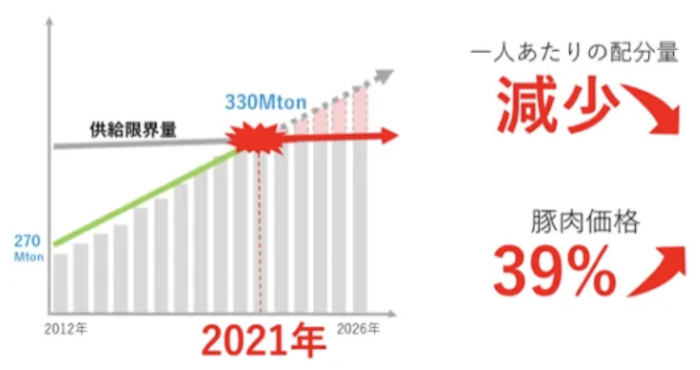

この巨大産業が上述のタンパク質危機のあおりを受けて、今から2年後の2021年には需要と供給のバランスが崩れ、一人当たり分配量が減少に転じ、価格は約40%も高まってしまうと予想されているというのだ。

この“豚肉不足”という課題は、世界最大の豚肉消費国である中国で、アフリカ豚コレラ発生による生産量減少を起因にして一足先に発生しており、一部の州で豚肉の配給制度や価格の70%上昇という問題が既に始まっている。

また、養豚は多くの地球資源を使っていることも背景の一つ。

「全世界の米の生産量の1.3倍もの穀物」「人類使用量の1.2倍の抗生物質」「18億トンの水」など、非常に多くの資源を使っていることから、生産量を増やそうとすると、多くの社会課題の原因となる可能性がある。

そのため、資源効率性の改善に取り組むのが、喫緊の課題となっているわけだ。

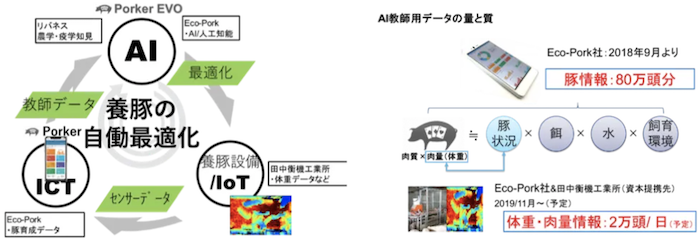

そこで今回の「養豚自働化プロジェクト」では、まずICTにより養豚データを蓄積し、さらにデータを活用した飼養方法最適化のAIを開発する。

具体的には、Eco-Pork社が自社保有80万頭分の豚データに加え、田中衡機工業所より体重・肉量データ日量2万頭分(予定)を受領し、リバネスの持つ農学的な知見を活かして生産性・資源効率性を高めるAIを開発しするという座組みだ。

また、Eco-Pork社は田中衡機工業所の体重データ受領を受け、養豚経営支援ソフトPorkerを通じて田中衡機工業所体重計ユーザに体重・肉量の見える化ソリューションを提供すると共に、田中衡機工業所が開発を進めているAI画像認識技術を用いたデジタル体重計の開発に協力を行うとしている。

その上で今後は、AIの最適値を機械設備に展開する事で、給餌・給水などの最適な自動オペレーションを実現し、データによる改善のサイクルを構築。

この養豚の自動最適化(エコシステム)により、生産量50%向上(日本平均比)を目指していくという。

タンパク質危機の文脈では、ここ最近のメディアでは“昆虫食”ソリューションへのフォーカスが非常に多くなっているが、そもそもの大本命である既存のタンパク源の生産改善に目を向けているあたりが、とてもLoveTechだと感じる。

「養豚自働化プロジェクト」で構築されたモデルが、世界中の養豚事業者のモデルケースとなる未来を期待したい。

以下、リリース内容となります。