記事の要点

・海難事故から大切な家族を守るサービス「yobimori(よびもり)」を開発する株式会社nanoFreaksが、2020年春のサービス開始に向けて資金調達の実施を発表。

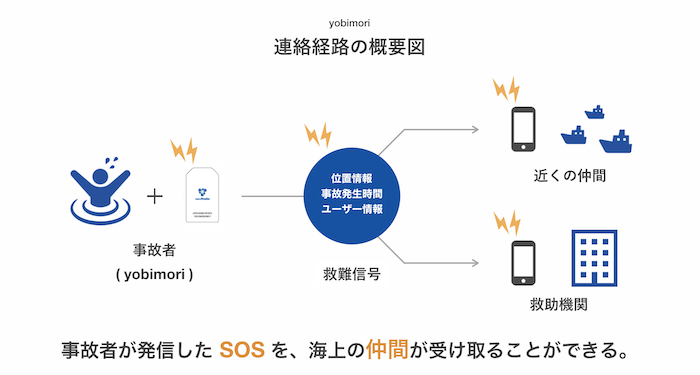

・yobimoriは、海の上で事故が起きた際に、わずか数秒で近辺の仲間や海上保安部に通知し、救助を要請してくれるデバイス+アプリシステム。転落や事故等の緊急時であっても、事故当事者が簡単にyobimoriデバイス起動することが可能で、起動すると即座に一番近くの船や家族、救助機関へと SOS 信号が送信され事故当事者の位置情報が共有される。加えて、yobimoriアプリによって救助従事者に対し、事故当事者の漂流予測や救助状況などをわかりやすく可視化した情報を提供することで、救助効率を大幅に改善してくれる。

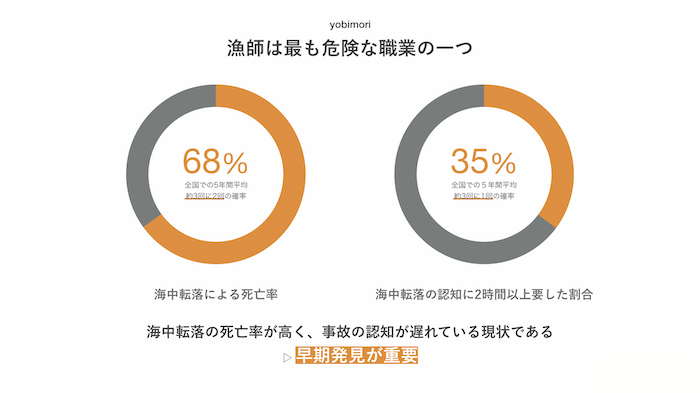

・今年1月に発表された海上保安庁の調査「平成30年における海難発生状況(速報値)」によると、2016年から3年間の海上での死亡事故件数は 3167件にも上っており、特に沿岸漁業の漁師には危険が伴い、漁船から海中転落した人の死亡率は5年間の平均で 68%となっている。

LoveTechポイント

海難事故という、漁業の担い手にとっての大きなペインポイントに向き合い、事故当事者の生存率とユーザの安心感の向上を目指そうとしている点が、LoveTechだと感じます。

また、洋上だけの用途に限らず、広い範囲での“みまもり”にも貢献できる可能性があるとも感じました。

※本記事は2019.12.11配信のニュース記事に、海上保安庁による各種参考データおよびnanoFreaks社提供素材を追記したものとなります。

編集部コメント

海難事故から大切な家族を守るサービス「yobimori(よびもり)」を開発する株式会社nanoFreaksが、2020年春のサービス開始に向けて資金調達の実施を発表した。

nanoFreaksとは九州大学発スタートアップ。

同社の開発するyobimoriは、海の上で事故が起きた際に、 わずか数秒で近辺の仲間や海上保安部に通知し、救助を要請するシステムである。

背景にあるのは、海上での事故による死亡数および死亡率の高さだ。

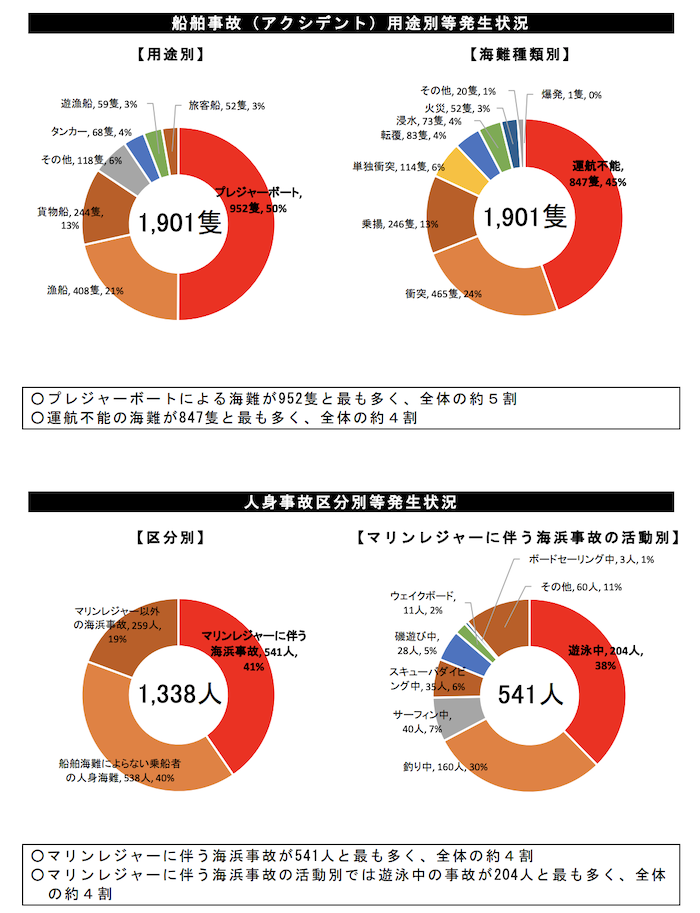

今年1月に発表された海上保安庁の調査「平成30年における海難発生状況(速報値)」によると、2014年から5年間における海難事故の件数が以下となる。

出典:海上保安庁「平成30年における海難発生状況(速報値)」

船舶事故(アクシデント)による死者・行方不明者数は5年間で356名、人身事故による死者・行方不明者数に至っては5年間で5,430名にものぼる。

その内訳に関しては以下の通りで、例えば船舶事故でいうと、半分がプレジャーボートでの発生ということがわかる。

出典:海上保安庁「平成30年における海難発生状況(速報値)」

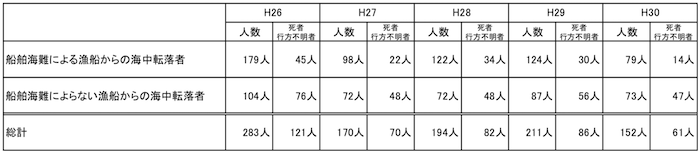

また、死亡・行方不明率が特に高いのが、“沿岸漁業”における事故。

同じく海上保安庁 交通部安全対策課の調査データによると、以下が過去5年間における「漁船からの海中転落者発生状況」となっており、例えば「船舶海難によらない漁船からの海中転落者」の死亡・行方不明率は、5年間の平均で約68%になっている。

つまり、事故に見舞われた方の3人中約2人は、死亡もしくは行方不明となっているわけだ。

出典:海上保安庁提供データ「過去10年 漁船からの海中転落者発生状況」より直近5年分のみを表示する形で加工

では、なぜそのような事態になっているかというと、海での事故認知の難しさがあるという。

沿岸漁業の漁師は一人で漁を行うことが多い上に、海上には基本的に電波がなく事故当事者がSOSを発信する手段も乏しいため、周囲が事故を認知することがそもそも困難になっている。

故に、海上保安庁制作「平成29年海難の現況と対策~大切な命を守るために~」によると、漁船からの海中への転落において、約35%が事故認知までに【2時間以上】も要してしまっている。

また、nanoFreaksの調査では、最も遅いケースでは12 時間も経過してしまっているという。

現に、今回資金調達を実施したnanoFreaks 代表取締役 CEOの千葉佳祐氏も、漁師である祖父の死を経験し、また出身である北海道紋別市で多くの漁師の死を目の当たりにされてきたことが原体験となって、yobimoriの開発を進めている。

(写真左)株式会社nanoFreaks CTO 成田浩規氏、(写真左)代表取締役CEO & Founder 千葉佳祐氏

yobimoriは、瞬時に救助が呼べる「おまもり型デバイス(以下、yobimoriデバイス)」と、救助を効率化する「yobimoriアプリ」によって構成される。

これまでに開発されてきたyobimoriのプロトタイプ。最終的には、一般的なスマートフォンよりも一回り小さくなる想定だという

このyobimoriデバイスを持って漁に出ることで、たとえ事故にあったとしても、すぐにSOSを出すことができる。

漁師へのヒアリングの様子

デバイスの仕様として、転落や事故等の緊急時であっても、事故当事者が簡単に起動することが可能な設計とする予定で、起動すると即座に一番近くの船や家族、救助機関へと SOS 信号が送信され事故当事者の位置情報が共有される。

基本的に電波がない海上であっても、GNSS(※)による位置情報取得によって動作を可能にするものだという。

※GNSS:Global Navigation Satellite System / 全球測位衛星システム。GPS、GLONASS、Galileo、準天頂衛星(QZSS)等の衛星測位システムの総称

加えて、yobimoriアプリによって救助従事者に対し、事故当事者の漂流予測や救助状況などをわかりやすく可視化した情報を提供することで、救助効率を大幅に改善してくれる。

今回の資金調達によって、今後の開発速度をさらに加速させ、2020年春のサービスリリースを目指していくとのこと。

一次産業において、AgriTech(農業×テクノロジー)領域は産業を取り巻くステークホルダーが多く、デジタル産業の観点でもホットな業界となっている一方で、漁業×テクノロジーは比較的閉じられた市場であるがゆえに、ペインポイントの共有数も圧倒的に少なく、結果としてデジタライゼーションが遅れていると感じる。

だからこそ同社のような存在は非常に貴重であり、今後の国内漁業における安心・安全な労働環境整備に大きく貢献することが期待される。

もちろん沿岸漁業従事者のみならず、そのほかのレジャー含めた海難事故全体においても然りだ。

来春のyobimoriリリースが、今から楽しみである。

yobimoriプロトタイプ

yobimoriプロトタイプ

※写真データ:株式会社nanoFreaks提供

以下、リリース内容となります。