LoveTech Media編集部コメント

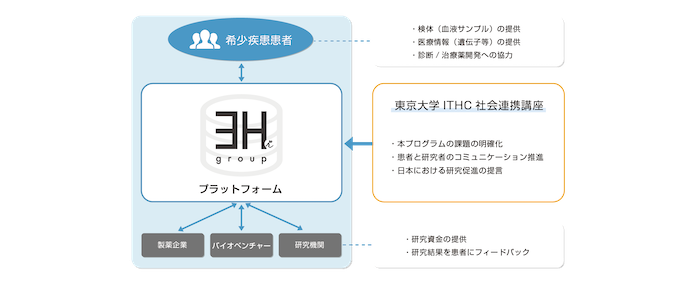

先日、東京大学と3Hホールディングス株式会社(旧クロエグループ)が、東京大学大学院薬学系研究科ITヘルスケア社会連携講座における共同研究として進めている「患者中心主義に基づく希少疾患研究開発プログラム(Patient Centricity in Rare Disease R&D Program 略称:PCRD2 )」について取材した。

[clink url=”https://lovetech-media.com/news/family/20190521pcrd2/”]

世界と日本における個別化医療と患者中心主義の流れを受け、希少疾患・難病領域における患者の研究開発への参画と研究の促進を支援する、LoveTechな取り組みである。

運営主体の3Hホールディングスは、患者からの研究に対する要望に基づいて企業/ベンチャーの研究者にその期待を共有すると共に、研究者からも研究の目的と期待される結果をわかりやすく説明してもらい、双方の了解が得られた場合に限り、医療情報及びサンプルの提供と、それに対応する研究結果の通知を行うマッチングを行うという流れだ。

今回、このPCRD2を活用した取り組み第一弾が発表された。

KOTAIバイオテクノロジーズが進める「自己免疫疾患の特異的免疫状態の研究」である。

健康診断で採血する量と同じくらいの血液(10ccほど)を採取し、病気に関係した T細胞と B細胞の手足として重要な役割を担っている免疫細胞受容体(T細胞受容体・B細胞受容体)の機能を解析することで、 以下の二つを研究するという。

- 疾患の原因が明確でない「希少難治性自己免疫疾患」の原因を明らかにし、新しい治療薬創成を推進

- 治療薬の存在しない「希少難治性自己免疫疾患」に関して、すでに別の病気で有効な治療薬の活用を探る

具体的には、免疫細胞(T細胞、B細胞)を分離し、免疫細胞の受容体(右手:TCR・BCR、 左手:HLA)の遺伝子配列を分析。採取者の血液の中で活動している、免疫のレパートリーの状態を調べていく。

この様な調査により、すでに世の中にある薬の中で、該当の病気に使える可能性のある薬を探り、さらには新しい治療薬の創成につなげていくという。

ちなみに、上述のT細胞、B細胞といった免疫細胞は、自己免疫疾患における疾患の発症や病気の進行に深く関わっていると同時に、がん・感染症など、多くの病気に重要な役割を果たしているものだ。

対象疾患は以下の通り。

ベーチェット病、強直性脊椎炎、乾癬、多発性筋炎・皮膚筋炎、成人スティル病、急速進行性糸球体腎炎

こちらは2019/7/1時点の情報であり、今後、順次追加されていく予定だという。

なお、解析終了後に情報を希望する患者には、この試験から得られた結果の総括として、試験に参加された患者さんの免疫に関する疾患ごとの類似性や違い(大まかなプロフィール)について伝えるという。

従来では市場的インセンティブが働きにくい領域であるからこそ、上述疾患の患者や関わる方に、ぜひ今回の取り組みを知っていただきたいものである。

詳細の研究内容や申込みについては、以下をご覧いただきたい。

以下、リリース内容となります。