「イエバエ」を使って、畜産糞尿や食品残渣等を有機肥料や飼料に100%リサイクルする循環システムを構築する株式会社ムスカ。

宮崎県都農町にある同社宮崎ラボまで伺い、前編では施設見学の様子と、イエバエプロセスから生成される肥料や飼料の、畜産や養殖・農業への効果についてお伝えした。

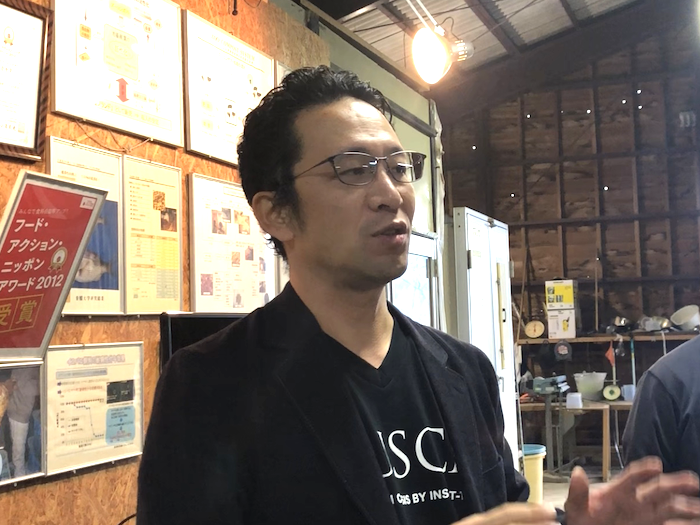

中編では、ムスカ設立に至るまでの経緯や背景について、前編と同様、代表取締役会長の串間充崇(くしまみつたか)氏にお話を伺った。

ソ連時代から始まった「ハエの家畜化」

株式会社ムスカ 代表取締役会長 串間充崇氏

株式会社ムスカ 代表取締役会長 串間充崇氏

--そもそも、世の中にはたくさんの種類のハエがいると思いますが、なぜイエバエだったのでしょうか?

串間充崇(以下、串間氏): もともとは45年前に、旧ソ連の研究者が取り組み始めた「ハエの家畜化」プロジェクトがきっかけです。

その研究者は、ソ連時代の宇宙開発プロジェクトの中で、人の糞便を宇宙船の中で、どう処理し利用するかという研究の一貫で、イエバエの能力に着目したのです。

イエバエには、他のハエ目(双翅目:そうしもく)と比べて、大きく二つの優位的要因がありました。

多産だということと、畜糞を処理するスピードが非常に早いということです。

そこから、600世代に及ぶイエバエの選別交配を重ね、さらに通常種の数倍ものスピードで畜糞を分解し有機肥料化するという特性を身につけていきました。

--「ハエの家畜化」って、なかなかのパワーワードですね。

串間氏:畜糞を処理することを第一目的に選別交配を進めていったので、例えば施設外に出て行ってしまうと、そのまま自然界では生きていけません。

そういう意味では飼育されている牛などと一緒でして、「ハエの家畜化」と称しています。

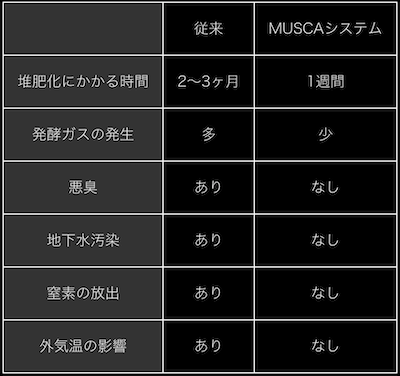

--なるほど。具体的に、糞尿処理施設などでの処理と比較した場合、どれくらいの効率化がかなうのですか?

串間氏:一般的な糞尿処理施設で採用されている方法だと、畜糞を微生物の堆肥化には大体2〜3ヶ月、完熟させようと思うと3年程かかります。しかしこのイエバエを使うと、3年間完熟された堆肥よりも良い有機肥料を約1週間もあれば処理が完了します。

圧倒的な時間短縮とコスト削減につながります。

現状の糞尿処理施設は悪臭や地下水汚染の原因になるなど、社会問題になっています。それに対するソリューションとして非常に有効だと考えています。

(ムスカ社ホームページより)

(ムスカ社ホームページより)

--非常に競争優位のある技術ですね!ちなみに、ハエの選別交配というとなかなかイメージがわかないのですが、どんな作業なのでしょうか?

串間氏:細かくは申し上げられませんが、本当にざっくりとお伝えすると、テレビ番組「SASUKE」(TBSテレビ)のイエバエ版だと思ってください。

ゴールとして最後まで残ったイエバエ同士を親バエにする、そんなイメージです。

--思った以上に地道な作業ですね!

串間氏:まさに、地道でアナログな作業を複数の積み上げです。

ちなみに、最短でだいたい2週間で、1世代交配します。

今、ホームページなどでは1,100世代と発信していますが、2019年には1,200世代を突破する予定ですので、その際に情報をアップデートします。

故・小林一年氏との出会い

ここで、串間氏がこのイエバエ事業に携わるきっかけとなった、ある民放の番組ビデオを見せていただいた。

その番組は今から20年近く前に放送されたもので、宮崎県で株式会社フィールドという技術商社を経営する故・小林一年(こばやしかずとし)という人物をドキュメンタリーしたものである。

そう、この方が旧ソ連の研究者からイエバエの種を買い付け、日本でのイエバエ選別交配を受け継いだ方なのである。

そして串間氏は、この番組をたまたま地上波放送でご覧になり、イエバエ含め小林氏の事業への構想と思いに心打たれて、翌日には当時所属していた会社に辞表を提出し、株式会社フィールドの採用面接に宮崎まで行かれたという。

串間氏(写真左)と小林氏(写真右)

串間氏(写真左)と小林氏(写真右)

--番組を見られた翌日に退職届を出されるって、すごいですよね。それからどういう経緯で、現在に至るのでしょうか?

串間氏:20年前にフィールドに入社しまして、そのまま先代の小林とともにロシアの技術案件や商品開発に従事し、様々な分野の知識を吸収して経験を積んで行きました。

そして2006年にはフィールドから独立して、ロシアの科学技術商社であるアビオス株式会社を立ち上げました。

フィールドから様々な案件を継承する中に、イエバエと関連技術・権利も含まれており、同社と各大学との共同研究を通じてイエバエの基礎研究を続けていき、安全性含めて徹底的な検証を進めてまいりました。

研究開発フェーズが完了し、いよいよ事業として社会実装のフェーズに移行することになったので、素晴らしいメンバーと出会い、イエバエ技術専門会社である株式会社ムスカを2016年に設立し、今日に至っています。

--ビデオを拝見すると、フィールドは面白い技術をたくさん輸入されてましたね。

串間氏:そうですね。いろいろな技術製品がありますよ。

--番組が放送された20年前の時点で、すでに今のイエバエ技術も世に紹介されていましたね。その時点で反響はあったのでしょうか?

串間氏:番組が放送されて僕がフィールドにジョインしてから、ものすごい反響でしたよ。自治体や農業関係者、産廃業者など、様々な企業・団体からの視察が絶えませんでした。

--その後はどうなったんでしょうか?

串間氏:ものすごく注目されて、それでそのまま終わりました。

当時はイエバエシステムの安全性を含めた精度がまだまだ低く、実用化には程遠かったんです。

また、興味を持ってもらった後のプラント設計も何もなく、売るものがないのにテレビに先に出ちゃった、という状況だったのです。

目指せ、究極の循環社会

--番組の中で「リサイクル農園システム」という単語が出てきました。20年前から、小林氏の頭の中には、現在のムスカさんが目指す世界観の原型が描かれていたのですね。

串間氏:まさにこの施設の付近で、小林はそのリサイクル農園システムを実践していました。

ハエの幼虫を使った完全有機土壌を作り、その畑でロシアの植物資源研究所で生まれた新種の機能性ベジフルーツを栽培する。また、幼虫そのものは乾燥させて鶏に食べさせる。そしてその鶏から出てきた糞を、またハエの幼虫に食べさせることで完全有機土壌へと昇華させる。

この仕組みをできるだけセットにして提供することで、循環させるというものです。

--まさに、SDGsの実践ですね。

串間氏:人の手を介することなく、自然界の生物間連携という当たり前の仕組みに着目して、新しい農業の形を作ろうとしていました。

晩年、小林が思うように動けなくなってからは、農園そのものも閉鎖せざるを得なくなりましたが、思想としては農園に限らず、町全体の活性化にまで拡大しての構想になっていましたね。

故・小林一年氏が描いた町活性化の循環システム図

故・小林一年氏が描いた町活性化の循環システム図

串間氏:これまで続けてきた安全面への徹底的な検証や、サプライチェーンの整備、スタートアップ企業へのエコシステムなど、環境は揃いました。

ムスカはまさにこの思想をベースに、究極の循環社会を作っていこうと考えています。

ここまで前編・中編では、現状のMUSCAシステムとそれに至るまでの経緯についてご説明いただいた。最後後編では、同社のこれからの取り組みと未来への展望についてお話いただいた。

[clink url=”https://lovetech-media.com/interview/20190104musca/”]