LoveTech Media編集部コメント

ドロドロの血液、サラサラの血液という表現をよく目にするが、これは血液中の「ニゴリ」を表したもの。

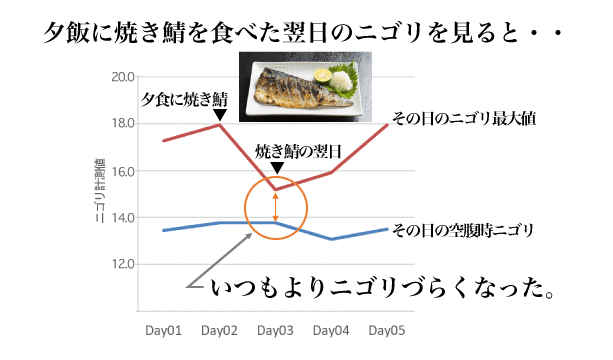

ステーキや焼肉など、食事に含まれる脂の成分が吸収されると、血液に混ざり「ニゴリ」となる。

通常は食後3〜4時間で最もニゴッた状態になり、食後5〜6時間で空腹時の状態に戻るのだが、脂質の代謝が遅い体質の人や、内蔵(肝臓)が疲れ気味、脂っこいものを摂りすぎると、5〜6時間経ってもニゴッたまま戻らなくなってくる。

食事によるニゴリは、肝臓で処理されており、肝臓が疲れていると代謝が遅れ、ニゴリが消えにくくなるわけだ。

このニゴリの中には血管に対して悪さをする代謝物(レムナント)が存在しており、ニゴリが長く続くとレムナントが長時間にわたって血液内に停滞し、その分だけ血管がダメージにさらされ続ける。

これが肥満やメタボリックシンドロームの原因になり、また動脈硬化のリスクを高めてしまうものとなっている。

これまで、この血液中のニゴリをチェックするには、主に医療機関で採血をして検査をする必要があったが、今回新たに、採血しない血液測定サービスが発表された。

スマートニゴリチェッカーCaLighD(以下、キャライド)。

専用デバイスを前腕に当てて約 10 秒間計測するだけで、血液のニゴリ状況がわかるという。具体的には A〜E判定がくだされ、その結果に応じて、お肉やお酒がOKかの事前チェックが可能となっている。もちろん、食事だけでなく、自分の体調管理の指標としても大いに役立つ。

このキャライドの計測技術は、北海道大学大学院情報科学研究科 清水孝一教授(※)の長年にわたる研究成果の1つとして生み出された。

※現在、早稲田大学教授および北海道大学名誉教授

この技術は、生体内の光散乱理論を基盤に清水氏が開発した生体の光透視技術、静脈認証技術、非侵襲血液計測技術などを集約したもので、これらを非侵襲脂質計測器へと発展させ、商品化を実現したという。

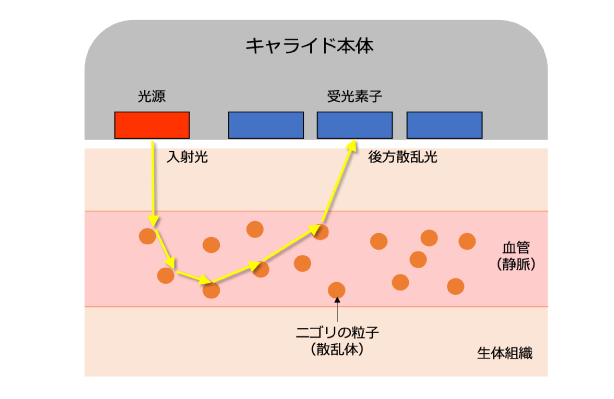

キャライドでは、生体分光特性の観点から適切に選択された波長の光を用いており、この光を体表付近の静脈に当て、体内のニゴリ粒子から反射散乱された光を捉えている。

この散乱光を独自のアルゴリズムで解析し、ニゴリ測定値として数値化しているわけだ。

開発元のメディカルフォトニクス株式会社は、2015年に北海道大学発ベンチャー企業として、製薬企業を経て北大研究員だった飯永一也氏が設立した企業。

見えないリスクを見える化し、新たな予防医療の機会を提案することをビジョンに、光技術と検査技術を融合した代謝計測という新たな検査手法を開発・提供するMedTechスタートアップだ。

食生活が乱れがちな方や継続的な飲酒が続いている方は、まずはこのキャライドでの簡単血液チェックからスタートsjひてみてはいかがでしょう。

クラウドファンディングは今年9月27日までだ。

以下、リリース内容となります。