2020年2月20日〜24日に東京ミッドタウンで開催された、アートやデザインを通じて未来の社会をみんなで考えるイベント「未来の学校祭 脱皮 / Dappi ―既成概念からの脱出―」。

トークセッション「Citizens of the Future:未来の市民が学ぶこと」後編記事では、NPO法人CANVAS 理事長である石戸奈々子氏、およびグローバルスカイ・エデュケーション株式会社 シニアマネージャーであるマイケル・サンダークリフ[Michael Thundercliffe]氏のプレゼンテーションを紹介したのちに、全登壇者を交えたパネルディスカッション内容についてお伝えする。

前編が主にアートからの学びアプローチだったのに対し、後編は主に教育からの学びアプローチとなった。

全ての人にとってテクノロジーを使いこなす力が大事

少し前の話だが、2011年に発生した「大学入試問題ネット投稿事件」を覚えているだろうか。大学入学試験の問題の一部が試験実施中にネット掲示板「Yahoo!知恵袋」に投稿され、第三者がそれに回答していることが発覚した事件である。京都大学、同志社大学、立教大学、早稲田大学の4校で同一アカウントによる投稿が確認され、Yahoo!知恵袋を悪用した事例として全国に知られることとなった。

この事件、ルールを犯した受験姿勢として大問題であるが、本来的な学びのあり方を考えた時はどうだろう。現在のインターネットネイティブ世代にとって、暗記をベースにした受験スタイルの方が、実は大きな問題なのではないだろうか。

こんな問題提起からスタートしたのは、NPO法人CANVAS 理事長として、子ども達の創造・表現力を引き出す場を提供し続けている石戸奈々子氏だ。

石戸奈々子氏(慶應義塾大学 教授、NPO法人CANVAS 理事長)

石戸奈々子氏(慶應義塾大学 教授、NPO法人CANVAS 理事長)

石戸氏:「現在の学びスタイルは、150年前の寺子屋による一斉授業から始まったわけですが、先生の知識を一方的に伝達するというところから根本的に変わっていないのが現状です。これは日本だけでなく、世界も一緒です。」

CANVASでは主に二つのアプローチから、教育の変革を推進している。

まずは、ワークショップによるアプローチ。毎年一回、「ワークショップコレクション」という、全国に点在する子ども向けワークショップを一堂に集める博覧会を開催しており、産官学の様々なプレイヤーを巻き込む形で子ども達のための創造・表現の場を創出・支援する仕組みを整えている。ファッションショーのような“ポップ”な教育のあり方を表現している点が魅力のイベントである。

そしてもう一つはテクノロジーによるアプローチ。具体的には“プログラミング教育”の普及活動を通じて、学校教育へのプログラミング必修化の礎を築いていった。

石戸氏:「おかげさまで2020年からの必修化を達成しましたが、その目的はプログラマーの育成ではなく、全ての人にとってテクノロジーを使いこなす力が大事なんだ、という考えを普及させることにあります。音楽の授業があるからみんながアーティストになるわけではないのと一緒で、プログラミングも他の教科と同様、これからの時代の基礎リテラシーになるということです。」

Society5.0時代の超スマート人材育成=超教育協会

石戸氏が産官学連携して、精力的に教育現場へのテクノロジー浸透を進めている理由は、我が国の“対応の遅さ”にある。

例えば、国を横断する形で「学校で月1回以上コンピューターを使ってグループワークに取り組む生徒の割合」を調査した結果、OECD諸国の平均値が45.3%だったのに対して、日本はわずか7.4%。トップであるイギリスの81.8%から遠く引き離され、圧倒的な後進国としての数字が露呈される結果となった。

また学校内に限らず、「学校外で月1回以上学校の課題のためにインターネットを使う生徒の割合」についても、OECD諸国の平均値が85.6%だったのに対して、日本は約半分となる44.4%であった。このように、諸外国がコンピュータサイエンス教育やSTEAM教育を重視し、クラウド化やソーシャルメディアの利用等を進める中、日本はそのはるか手前にあるというわけだ。

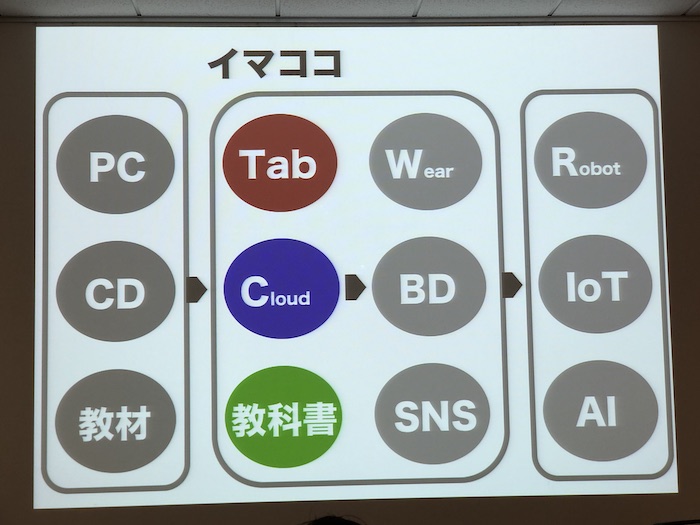

石戸氏:「今日本ではみんな、一番右のロボットやIoT、AI化といった部分を議論していますが、実際の教育現場はまだまだ真ん中の部分なんです。スマート教育のインフラを整備しつつ、IoT教育の先端開拓を先導していく必要があるんです。」

そんな背景から2018年5月に設立されたのが「超教育協会」である。

これはSociety5.0時代において、従来の学校の枠を取り払った学びの場「超教育」を構想する試みとして、技術と産業の両面から教育をリフトアップするために活動。以下の8軸をもってして、「超スマート人材」の育成を進めている。

- 提言(政策等)

- 新学習・人材育成環境の設計

- 先端技術の教育利用推進

- ICT教育の推進

- EdTechビジネス支援

- ICT・AI・IoTプロフェッショナルの育成・確保

- 各団体の活動の活性化、広報支援

- 協力学校及び自治体との連携体制構築

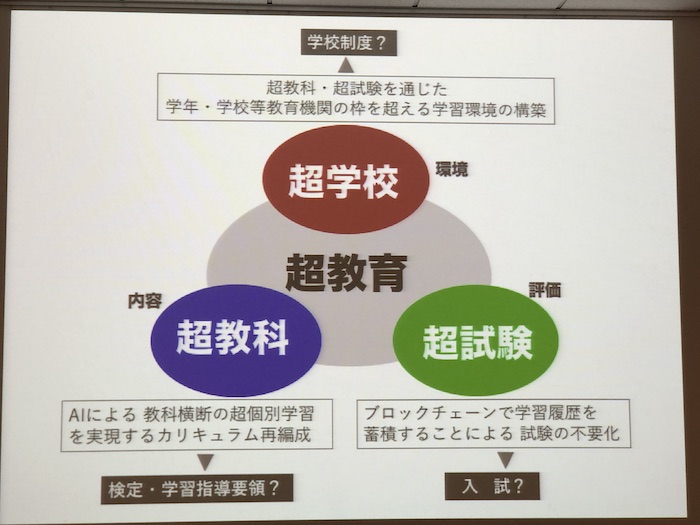

AIによる教科横断の超個別学習を実現するカリキュラム再編成、ブロックチェーンで学習履歴を蓄積することによる試験の不要化、そしてこれらを通じた学年・学校などの教育機関の枠を超える学習環境の構築。この3つを進めていくのが「超教育」というわけだ。

石戸氏:「STEAM教育を提唱したことで有名なジョン・マエダさんが私の師匠なんですが、彼は常々 “Imagine and Realize” と言っています。

ありとあらゆる立場の人々が集まって未来の学びの場を考える。これが大切だと考えています。」

生涯にわたるライフロング・ラーニング・デザイン

次にプレゼンテーションをしたのが、グローバルスカイ・エデュケーション株式会社 シニアマネージャーであるマイケル・サンダークリフ[Michael Thundercliffe]氏。

マイケル・サンダークリフ[Michael Thundercliffe]氏(GSE シニアマネージャー)

マイケル・サンダークリフ[Michael Thundercliffe]氏(GSE シニアマネージャー)

グローバルスカイ・エデュケーション株式会社(以下、GSE)では、Lifelong Learning Design(ライフロング・ラーニング・デザイン)という、全世代のあらゆるステージの成長を支援するべく、企業および教育関係者向けの教育コンサルティングや国際化支援、プログラム開発受託等を提供している。

実は同社は、今回の「未来の学校祭」で「Can you speak English?」というVRを活用した常設ブースを出展していた。これは、身近なシチュエーションを通して、受身ではなく自発的に行動する“あなた”になってもらうための体験型学習コンテンツ。

VR空間での体験によって、単純な英語学習だけでなく新たな自分の発見を体感することができ、ミッションの最後では東京から10年後のロサンゼルスに舞台を移して、流暢な英語を話しながら活躍する“未来の自分”を確認することができる。

サンダークリフ氏によると、脱皮するためには以下3つのスキルが必要だという。

- 好奇心

- 勇気

- クリエイティビティ

サンダークリフ氏:「子ども達は、この3つの能力を生まれつき持っています。ただ残念ながら、今の教育や仕事現場が、このような能力を潰してしまっています。

将来においてこれらの能力を開発していくのが我々の教育システムの目的であり、VUCA時代において、地球市民として生き残っていくための教育だと考えます。」

Foundation, Simulation, and Creative Learning

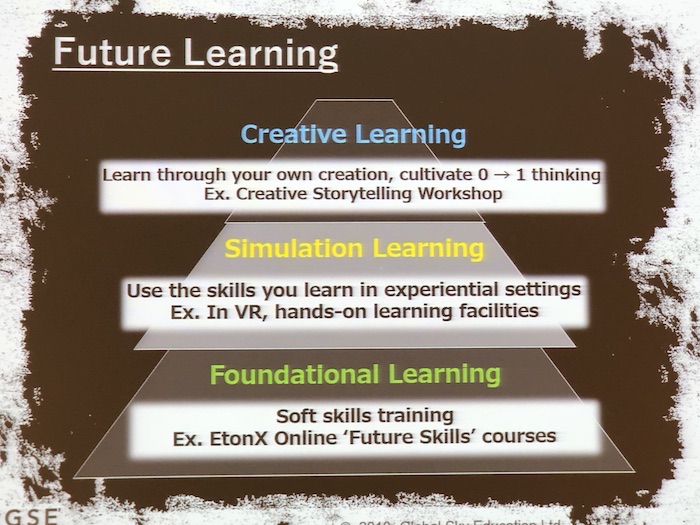

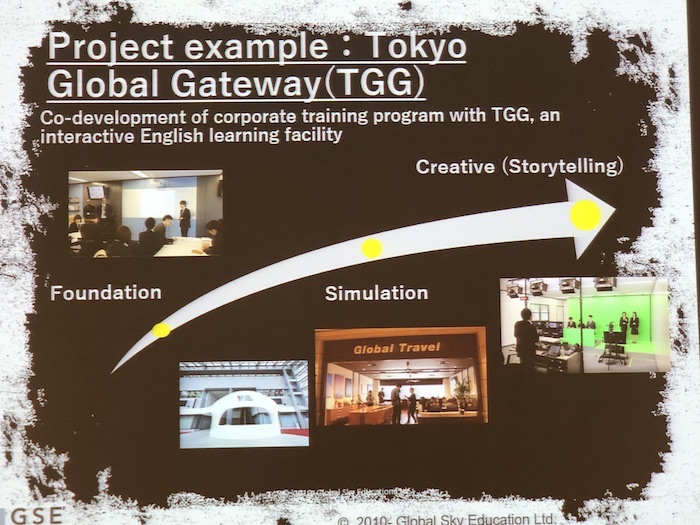

GSEが考える「未来の学び」(Future Learning)は、以下の3段階で構成されている。

- 基礎を作る学習(Foundational Learning):EtonX社と協業して、オンラインで “Future Skill” を育むコースを提供している

- 経験に基づいた学習(Simulation Learning):仮想現実(VR)を通して様々な経験型の学習の設備を解説している

- 創造性を育てる学習(Creative Learning):基盤学習をきちんと行い、演習をして、さらにステップを進めて創造的なものを創り出していく

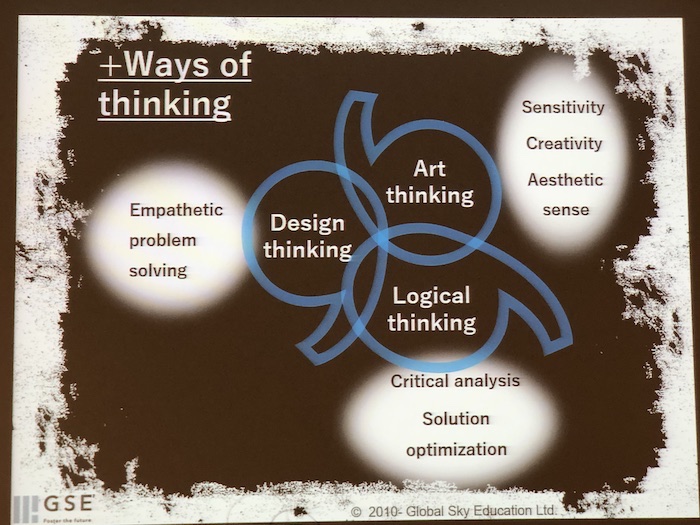

また、こうした考え方を育むための思考方法として、同社ではアートシンキング、ロジカルシンキング、そしてデザインシンキングの3つを掲げている。

そして、これら体系化された方法論を総合的に盛り込んだものの一例として紹介されたのが、東京都教育委員会と株式会社TOKYO GLOBAL GATEWAYが提供する体験型英語学習施設「Tokyo Global Gateway(以下、TGG)」との取り組みだ。

総面積が約7,000mもあるTGGにて、GSE社は新入社員向け英語学習プログラムを提供。はじめにFoundational Learningとして座学によるインプットを実施し、その後Simulation Learningとして、架空の旅行会社を想定してのシミュレーション環境を物理的に作って体験してもらう。さらにその後はCreative Learninとして、実際に新入社員がストーリーを作った上で動画を作るというプロセスになっている。

サンダークリフ氏:「脱皮とは固定概念が抜けていくことです。積極的に動ける人材になっていくことが、これからの時代で何よりも大切でしょう。」

「全ての人が作り手になる時代」になってほしい

最後は登壇者全員を交えてのパネルディスカッション。今回は、モデレーターであるアルスエレクトロニカ・フューチャーラボ・共同代表の小川秀明氏より、以下の議題が投げられた。

写真左:小川秀明氏(アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ・共同代表)

写真左:小川秀明氏(アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ・共同代表)

小川氏:「これからの時代の教育を考える上で重要なのは、テクノロジーがカルチャーをシェイプするのか、それともカルチャーがテクノロジーをシェイプするのか。言うなれば、テックドリブンなのか妄想・文化ドリブンなのかという観点です。ガバメント戦略にも重なる「傾向と対策」ドリブンの教育方法は、ちょっと怪しいんじゃないかなと考えています。そもそも、人は“リソース”なんかじゃなくて、“生きる市民”としてどう扱っていくかがとても重要なんだと思います。

これに対して、個人としてどんな未来を創造したいのかという点について、皆様にステートメントをいただきたいと思います。」

シュトッカー氏:「現実的なアクションを取っていくことも必要だし、その一方で最先端のテクノロジーを使っていくことも必要。何か使命をもって、それに基づいて未来を作っていくのも、もちろん大切です。これら全てが合わさって初めて、未来を創っていけると思います。

まずは、私たちがいかに積極的に未来を創っていけるのか。これを目標としていくべきだと考えます。」

サンダークリフ氏:「テクノロジーが人間を凌駕するのではないか、という不安を抱えている人が多いと思います。とてもよくわかりますが、現代社会は様々な問題を抱えています。教育や労働システムは旧態依然としており、それによって人間の能力は押さえつけられていると考えます。

だから将来を心配するより、今について考えることがもっと大事です。

その上で私は、人間中心の教育となることを希望しています。私たちは今、行動する必要があります。そうすれば良い未来が開けてくるでしょう。」

市原氏:「自ら問いを立てるにはどうしたらいいかなと考えた時に、自分のケースに当てはめてみると、その人ならではのニッチで偏執狂的な欲望から生まれてくることが多い気がします。つまり、好奇心というものが欲望を実現するためのベーシックな力だなと実感しています。

最近ヨーロッパのフェスティバルに行くことが多いのですが、学校のツアーとして来場している子ども達も多く、教育的な側面をすごく大事にしていると感じます。こんな発想があっていいんだ、ということに人生の早期から接触させているのは、非常に良いなと感じました。」

石戸氏:「当然ですが、“テクノロジーありき”ではないのは間違いないです。

全ての学習者がクリエイティビティを育む場を作る。そのためには、主体的で協働的、かつ創造的な学びが必要になります。

実はこれ、ずっと昔から教育哲学者が言い続けていたことなのですが、実現するには現実的なコストがかかっていたわけです。そこで、テクノロジーがコストを下げてくれる役割を担ってくれると思っています。要するに、理想とする学びに対して、ようやく技術がそれを可能としてくれるということです。

あともう一つ。

これまで子ども達に大事なこととして、クリエイティビティとコミュニケーション力が挙げられていましたが、私はここに「変化に対応する力」を加えたいと思っています。これは、変化を楽しめる力、そして生涯にわたって学び続ける力です。そのために、テクノロジーというものは、かなり有効に機能してくれると思っています。

これらを前提に、私は「全ての人が作り手になる時代」になってほしいと思っています。」

編集後記

「テックドリブンなのか妄想・文化ドリブンなのか」

これは本当に重要な命題であり、ここ数年のGAFAへの風当たりの強さ(特に欧州)の根っことなるテーゼだと感じます。

「テクノロジーは世界を良くするもの」という純粋な思いの元、初めはシリコンバレーを中心にエンジニアたちがある種ヒッピー的精神の元でメイカー・ムーブメント的活動をしていたわけですが、それがあっという間に無節操な道具礼讃へとエスカレートしていき、結果として「人を財にするテック」という構図が前提になっていきました。日本も例外ではありません。

では、今の時代はどうでしょう。

コロナという世界規模の災害(結論としては人災)を前に、人々は「行き過ぎたデジタル産業主義」なるものの限界に“肌感覚”で気づき始めました。

じゃあこれからは、何が人々のモチベーションのドライブになっていくのか。

答えなんて存在しませんが、少なくとも、妄想や文化といったものが、私たちのWell-beingな生活に向けた一つの切り口としてさらに重宝されていくことは、ほぼ間違い無いでしょう。だからこそ、LoveTech Mediaでは文化カテゴリーとして、愛に寄り添うプロジェクトを複数紹介してきたわけです。

今回のセッションでは「学び」というアプローチから、改めてこんなことを感じた次第です。

次回、最終Reportでは、会期中に展示されていた各種展示物の中でも、特にLoveTech Mediaが「面白い!」と感じた作品の様子をお伝えします。

お楽しみに!

「未来の学校祭 脱皮 / Dappi展」レポートシリーズ by LoveTech Media

Report1-1. デザイン&アートから考える、Post University時代の学び

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200713futureschool1/”]Report1-2. 教員と学生の役割が“反転”可能な「逆」大学コンセプト

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200714futureschool2/”]Report2-1. アーティスト=未来市民への「野生」の教育機能

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200716futureschool3/”]Report2-2. テックが、理想的な学びの実現コストを下げてくれる

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200717futureschool4/”]Final Report. 自分自身と社会システムの殻を破る5日間

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20200718futureschool5/”]