世界最大級のFinTechイベント『World FinTech Festival Japan 2021』(以下、WFFJ2021)が、2021年11月11日 〜12日にかけて開催された。シンガポールで毎年開催されている“Singapore FinTech Festival”を主流とするこちらのイベントでは、日本と世界のフィンテック情報の相互発信というテーマのもとで、様々な関連領域における最先端の情報発信と議論が行われた(開催概要についてはこちらの記事を参照)。

総勢73名の登壇者が2日間で登壇した

LoveTech Mediaは、昨年と同様に今回もメディアパートナーとして参加しており、今回は全6回にわたって、LoveTechに通ずると編集部が感じたセッションの内容をお伝えしていく。

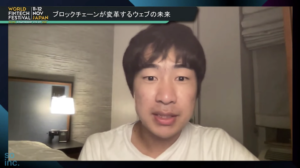

レポート第1弾となる本記事では、⽇本発のパブリックブロックチェーンであるAstar Network(旧:Plasm)とShiden Networkの開発をリードするStake Technologies Pte Ltd CEOの渡辺 創太氏による単独講演の内容をお届けする。同氏は上記の他にも、日本ブロックチェーン協会の理事や、内閣官房(デジタル市場競争本部)のTrusted Web推進協議会におけるタスクフォースメンバーなど、次世代のインターネットのあり方に関わる様々な活動を携わっている人物だ。

10分間という短い時間ではあったが、同氏が目指す「Web3.0」の世界観が凝縮された内容であったので、付随する情報と併せてお伝えする。

もう一度、人を中心にしたネット空間(Web 3.0)を作り直そう

渡辺氏とブロックチェーンの出会いは、雑誌『WIRED』(日本版)だったという。2016年の国内雑誌版にてブロックチェーン特集がなされており、そこで同い年であるLuis Iván Cuende(ルイス・アイヴァン・クエンデ)氏の存在を知る(当時のWeb版記事はこちら)。Cuende氏は、2016年にEthereum上にローンチした、自律分散型組織(DAO)のためのフレームワーク「Aragon」の創始者である。

その時の記事を読み、ブロックチェーンが今後の社会において、より分権的でフェアで、より人々のためになるような基盤になっていくと感じて、この領域に入っていったという。2018年にはシリコンバレーのブロックチェーン・スタートアップであるChronicled社へと就職し、翌2019年には帰国して東京大学大学院ブロックチェーンイノベーション寄付講座の共同研究員に従事。同年に、現在のStake Technologiesも創業したという流れだ。

(提供:World FinTech Festival Japan)

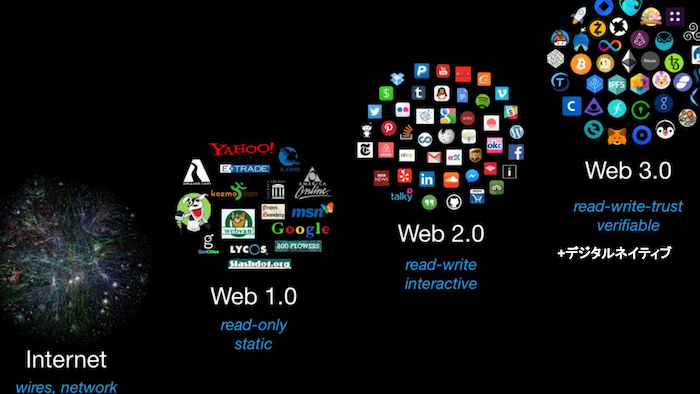

同社の事業内容の話に入る前に、まずは現在に至るまでのインターネット発展の歴史について簡単に触れると、そもそも技術としては、1960年代の軍事利用目的でのパケット通信研究の流れから始まったと言われている。それが私たち一般消費者が身近なものとして使えるようになったのは、30年ほどの時間を経た1990年代である。その頃は主にread-only、つまりは読み出し専用のWebということで「Web 1.0」の段階であったわけだが、時間が進むにつれてソーシャルメディアなど様々なサービスが登場することとなり、時代は「Web 2.0」へと突入していく。つまりここでは、ホームページなどの参照のみを目的とするものではなく、我々一般消費者もプロシューマーとなって、UGC(User Generated Contents)をインタラクティブに生成し合ってやりとりをするようになった。

結果どうなったかというと、ご存知の通り、オンライン空間というものは「個人の拡張」にベクトルが向いたように見せかけて、実態としては特定企業による営利活動に都合の良い場へと進化しているのが、大方のグローバル市場での見方であろう。米テックシンカーのダグラス・ラシュコフ氏はこのことを「デジタル産業主義(Digital Industrialim)」と表現している。

一方で、Web 1.0以前の先人たちが夢見ていたインターネットのあり方は、少なくとも現在のような産業ファーストの形ではなく、パーソナルコンピューターの誕生と発展の歴史と不可分なヒッピー的“Power to the People”思想に起因したものであった。そのワクワク感は、インターネットへの民主化が加速し始めた90年代初頭においては、まだ各所で見受けられた。筆者の手元にある古書群を見てみても、例えば90年代に発行されていたカルチャー雑誌『骰子』では、以下のような未来への期待が各所に見受けられた。

「いま電子ネットワークは同質的なお仲間遊びから、異質なものを許容するヘテロジニアスな環境になってきた 〜(中略)〜 それを村文化から都市文化への進化、と言ってもいい。」

(引用:雑誌『骰子』第1巻第5号 p63)

Web 1.0時代に人々が本当に作りたかった世界というものは、Web 2.0時代においてことごとく破壊されていったわけだが、これに対してもう一度、人を中心にしたネット空間(Web 3.0)を作り直そうというのが、渡辺氏を含めたブロックチェーン界隈で活躍する人々の想いであり、現在のフェーズだという。

「まだまだブロックチェーンはアーリーステージにいますが、今後10年で当たり前に使われている世界が来ると考えています」

キーワードは「信頼(トラスト)」

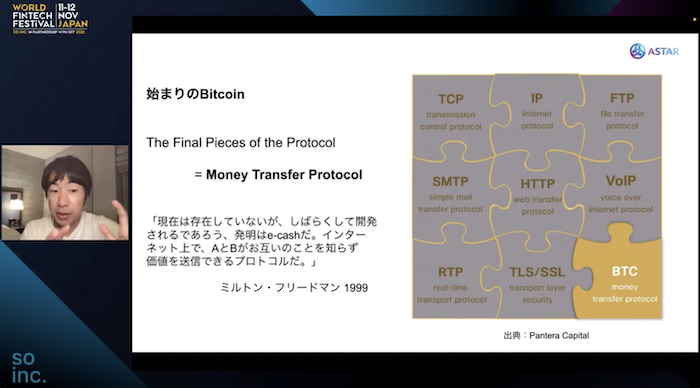

このブロックチェーンを「価値を送るプロトコル」として初めて実装させたものが、暗号資産(仮想通貨)であるビットコインだ。だが、これはなにも突然降って湧いた概念ではなく、テック界隈では随分と前から登場が予想されていたものであった。もちろん、それがビットコインという固有のものとしての予想ではないものの、例えば米経済学者のミルトン・フリードマン氏は1999年に、e-cashという形での価値の送信プロトコルについて言及している。また、前述した雑誌『WIRED』の創刊編集長ケヴィン・ケリー氏も同時期に、著書『「複雑系」を超えて』(1999.2.10 アスキー出版局)にて、暗号技術を使った電子マネーの問題点や経済活動への影響について言及している。

「Andreessen Horowitzという、世界のトップファンドのパートナー(Chris Dixon氏)は『イノベーションは最初のユースケースの周辺ではなく、そのユースケースを可能にするコアな技術革新の周辺に起こる』と言っています。ビットコインは当時、価値を送るプロトコルとして初めて誕生したわけですが、これまでの技術ではなくブロックチェーンだからこそ可能にしたものは何かというと、それは「信頼のあり方」だったわけです」

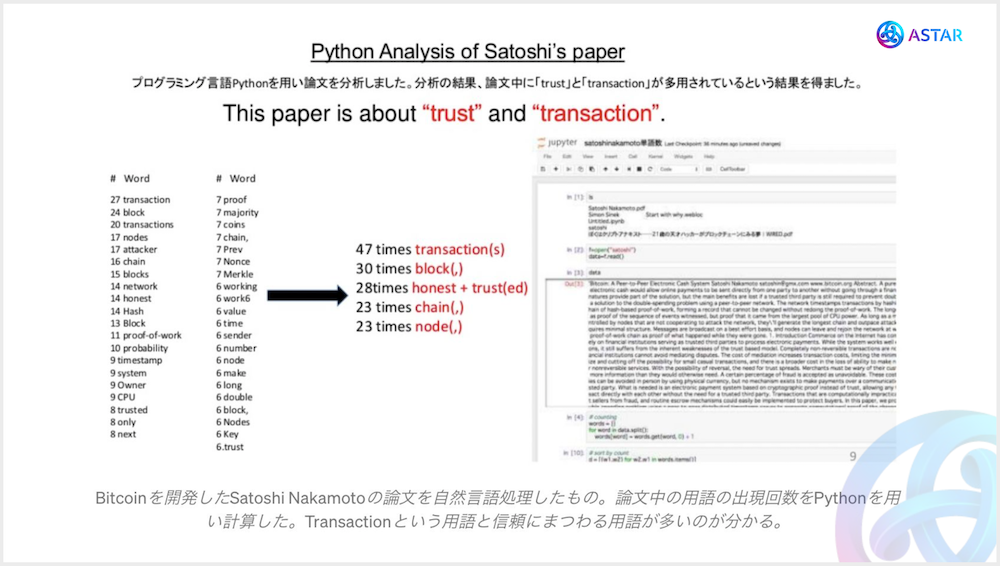

キーワードは「信頼(トラスト)」である。ビットコインの考案者であり、そのリファレンス実装となる「ビットコインコア (Bitcoin Core/Bitcoin-Qt)」の作成者でもあるサトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)の論文を渡辺氏が独自で言語解析したところ、論文中では“trust”や“transaction”という言葉が多用されていることが分かったという。これを前提に、渡辺氏は「ブロックチェーンは、何かお金儲けなどのための技術というわけではなく、トラストと取引のあり方を変えるもの、というのが正しい理解だ」と強調する。

(提供:World FinTech Festival Japan)

「近代以降の社会を考えると、主に3つのトラストの単位があると考えています。まずは政府などの制度によるトラスト(Institutional Trust)。その次が、FacebookやUberといったプラットフォームによるトラスト(Platfor Trust)。そして、その先のプロトコルによるトラスト(Protocol Trust)です。ブロックチェーンがあるから、その上での経済活動が成り立つ、といった形になっていくと想定しています」

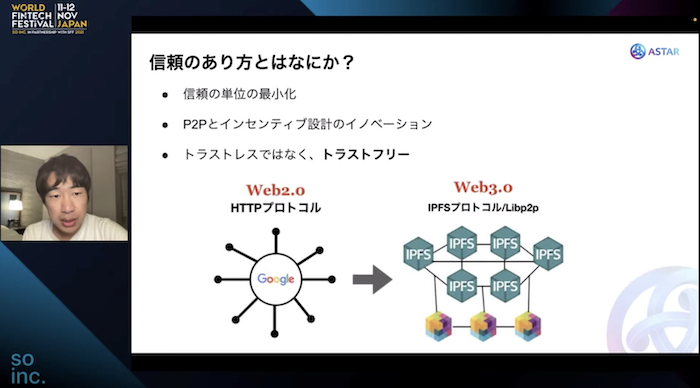

このように、信頼の単位はどんどんと最小化のトレンドとなっているわけだが、それを可能としているのが、P2P(ピア・ツー・ピア)のプロトコルとインセンティブ設計にあると渡辺氏は続ける。

「よくブロックチェーン界隈では“トラストレス(trustless)”と言われますが、これは“信頼できない”ということではなく、ブロックチェーンを技術的に支えている人々をトラストするから経済活動が成り立つ、という考えになります」

要するに、当事者全員が責任を持ってブロックチェーンへと刻まれた内容の正当性を検証する、という考え方であって、「信頼がない」というイメージがあるとすれば大きな間違いである。トラストというものを、企業などの特定主体からフリーにするような設計思想を持ったプロトコルが、ブロックチェーンというわけだ。

目下のチャレンジはインターオペラビリティの解決

では、その中において渡辺氏率いるStake Technologiesがなにをやっているのかというと、ひと言で言えば、バラバラに存在するブロックチェーン同士をつなげようとしている。そして、その際に大きな課題となる「インターオペラビリティ(相互運用性)」を解決しようとするのが、目下のミッションとなっている。

具体的には「Astar Network」と「Shiden Network」という、2つのパブリックブロックチェーンを提供。Astar Networkは、異なるブロックチェーンを接続して相互運用性を提供するブロックチェーンプロジェクト「Polkadot」に接続することで、インターオペラビリティ問題の解決を試みている。また後者のShiden Networkは、Polkadotの実験的ネットワークである「Kusama」との接続を通じて、同様の問題解決を試みている。

Astar Networkについては、2021年1⽉に世界初となるPolkadotテストネット接続に成功しており、さらに7月にはShiden NetworkのKusamaへの接続にも成功。8月30日にはトークンの移転が可能になったことで、 現在はマルチチェーン・スマートコントラクト・ハブとしての機能を強化するべく、上述した2つのブロックチェーン以外のEthereumやBinance Smart Chainなどもサポートしていく予定とのことだ。

なお、同社はBinanceやOKEx、Huobi、Fenbushi、HashKeyなど、世界的に著名な投資家からの出資を受けており、またPolkadot運営元のWeb3 Foundation(スイス財団により設立)からも複数回に及ぶ助成金を獲得していることから、世界レベルで注目されている存在であることがお分かりだろう。

「インターネットは情報の取引をアップデートしました。これに対してブロックチェーンは価値の取引をより民主化するもので、これがイノベーションの本質だと考えています」

なお、この価値の取引の民主化の担い手となるのは、主にZ世代をはじめとするデジタルネイティブや途上国の人々ではないかと、渡辺氏は続ける。

「たとえば銀行口座を考えてみても、ビットコインの口座であれば、子どもであってもスマホさえあれば開設できます。現に、途上国の子ども達が描いたNFTをセレブの人が購入するといったことも起こっているわけです。もちろん、価格はあくまでパラメータの一種に過ぎないので、先ほどもお伝えした本質的なイノベーションについて、日本からしっかりと取り組んでいくことが重要だと考えています」

同氏はセッション冒頭において、「日本人として、日本発の技術・会社で国際社会に勝っていかなければならない」との考えを強調していた。この“日本人として”という部分について、本セッションでは言及がなされなかったが、例えばこちらの記事(BaaS Info!!)を参照すると、技術へのコントリビューション(貢献)というデベロッパーズ・エコシステムに強く起因した思想であることが伺える。

これに関連する動きとして、例えば金融庁では2020年6月に、ブロックチェーンコミュニティの持続的な発展に向けた国際的ネットワーク「BGIN(Blockchain Governance Initiative Network、読み方:ビギン)」の設立に尽力しており、マルチステークホルダーを前提とした対話へのアクションに積極的だ。ちなみに、BGIN設立当日に催されたパネル討論において、イェシーバー大学のアーロン・ライト氏は「ブロックチェーン技術の目的はグローバルに統一されたレイヤーを再構築すること」と言及しており、またジョージタウン大学の松尾真一郎氏も「各ステークホルダーが、全体のエコシステムが真にトラスタブルになるための貢献を、それぞれが進める。みんなが小さな責任を担い合う。これがブロックチェーンのあり方」だと言及している。

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/bgin20200625/”]要するに、インターオペラビリティ問題についても、これから行政府機関における取り組みが加速していくことが想定されるからこそ、日本として次世代プロトコル技術に対してどのような貢献ができるのか、改めて考える必要があるだろう。そんなことを改めて感じるプレゼンテーションであった。

なお、ブロックチェーンのインターオペラビリティについては、まさにそのテーマで設置されたセッションについてもレポートする予定なので、楽しみにしてほしい。

World Fintech Festival Japan 2021レポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. Web3.0に向けて、Stake Technologies渡辺氏が”日本人として”目指すこと

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211112_wffj2021_1/”]Report2-前編. BaaS、ことら、OIDC4IDA等。有識者が語るAPIエコノミーの現在地

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211116_wffj2021_2_1/”]Report2-後編. APIエコノミーで問われる「標準」との付き合い方とは

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211117_wffj2021_2_2/”]Report3. 金融包摂(Financial Inclusion)の観点で考える、APIの未来

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211119_wffj2021_3/”]Report4. Trusted Webタスクフォースメンバーが語る、新たな「トラスト」の仕組み

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211122_wffj2021_4/”]Report5. 急成長する東南アジア市場。現法責任者らが考える地域の魅力談義

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211124_wffj2021_5/”]Report6. シンガポール政府Chief Fintech Officerと考える、日本の強みと課題

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20211126_wffj2021_6/”]