スマホアプリを通じて、理想のパートナーと出会えるマッチングサービス。市場は急速な拡大をみせており、現代の新たな婚活・恋活ツールとしての地位を確立しつつある。リサーチ会社のネオマーケティングが全国の20〜39歳までの未婚男女664人を対象に調査したところ、21.5%、つまり約5人に1人がマッチングアプリ経験者という結果が出ている。(「全国の20~39歳の未婚の男女に聞いたマッチングアプリに関する調査」より)

今や500以上とも言われる数のマッチングサービスがリリースされている中、独自の世界観をもとに圧倒的な存在感を放つアプリがある。「東カレデート」だ。雑誌「東京カレンダー」の世界観をベースに、一部のアッパー層向けに展開されるマッチングサービスである。

筆者の友人で東カレデートユーザーの男女に、それぞれアプリ画面を見せてもらったところ、びっくりするほどの美男美女揃いときた。また、男性の年収は最低でも750万円。まさにアッパー層しか存在しない、理想の空間が広がっていた。

そんな「東カレデート」がどのようにして作られ、いかにして独自の存在感を放つようになっていったのか。Love Tech Mediaではその全貌を明らかにする為、東京カレンダー株式会社執行役員の相原千尋(あいはら ちひろ)氏と、同社マッチング事業部部長の國松慎司(くにまつ しんじ)氏の二人にお話を伺った。

前編では、「東カレデート」開発・運営に至るまでの経緯についてお話しいただいた。

マッチアラーム→マッチラウンジ→東カレデート年表

まずインタビューに入る前に、お二人のマッチングアプリ事業の変遷について、以下年表としてまとめたので、事前知識としてご覧いただきたい。

2011年9月 マッチアラーム株式会社(代表取締役:相原千尋)設立

2012年9月 アプリ「マッチアラーム」リリース

2015年9月 アプリ「マッチラウンジ」リリース

2017年3月 フューチャーインベストメント株式会社がマッチアラーム株式会社の全株式を取得(フューチャーグループとして完全子会社になる)

2017年6月 同フューチャーグループの東京カレンダー株式会社(代表取締役:菅野祐介)との事業提携により、アプリ「マッチラウンジ」の名称を「東カレデート」に変更

2018年4月 東京カレンダー株式会社とマッチアラーム株式会社が、東京カレンダーを存続会社として合併

2018年8月 アプリ「マッチアラーム」提供終了

※マッチアラームはサービス終了しており、マッチラウンジは「東カレデート」に名称変更しております。

今回インタビューさせていただくお二人は、元々はマッチアラーム株式会社の経営陣であり、東京カレンダー株式会社との経営統合後に、現在の役職に就任された。

上記流れを前提に、インタビューに進みたいと思う。

「Facebook × スマホ」の波にうまく乗れた

――まずお二人のご経歴を教えてください。

相原千尋(以下、相原氏):マッチングアプリに携わる前は、IT系の開発職に従事していました。当初からBtoCのユーザービジネスが好きで、会社に所属しながらも、いつか自分もその分野で起業したいという強い気持ちがありました。

そこからマッチングアプリに行き着いたのは2012年頃でして、当時は出会い系サービスが流行していました。同じ時期にスマホとFacebookが日本でも本格的に普及してきまして、この「出会い」「スマホ」「Facebook」の3つをかけ合わせてマッチングサービスを作れないだろうかと思いついたのがキッカケです。

その構想を國松に相談したのが、私たちのマッチングアプリ開発の始まりでした。

國松慎司(以下、國松氏):そうですね、最初は知人を介して相談をされました。

僕は元々広告代理店出身で、当時は新規メディア事業の開発担当でした。ソーシャルメディアの開発、WEBメディアの立ち上げなど、メディア分野で様々なマーケテイング活動に携わっていました。相原と出会ったころは占いアプリのプロデューサーでしたね。

元々新しいものを考えるのが好きということもあり、マーケティングに携わっていた経験を活かして、相原の相談に乗っていました。

相原氏:朝までディスカッションすることもありまして、個人的にはずっと國松と一緒にやりたかったので、僕から声をかけて今に至ります。

――素敵な関係ですね!そうして起業されてから完成した最初のマッチングアプリが、2012年9月リリースの「マッチアラーム」(※)ということですね。

※マッチアラーム:2012年9月にリリースされた「毎朝8時に出会いが届く、恋活・婚活サービス」というコンセプトのマッチングアプリ。毎朝8時に1人の異性を紹介し、お相手にもあなたが紹介され、深夜0時までにお互いが好意を示したらカップル成立、というマッチングの仕組みを採用。

2018年8月7日にサービス終了。

相原氏:はい。実はその前にも別の名前でおためし版を運営していたのですが、本格的にリリースを銘打ったのはマッチアラームになります。会社名もマッチアラーム株式会社に統一していました。毎朝8時に相手を一人ずつ紹介する、というコンセプトのアプリです。

――大勢の中から条件にあった相手を探す従来のマッチングアプリとは真逆の、相手を探さない受け身のマッチングアプリとして、今振り返っても新しいコンセプトでしたよね。

國松氏:ありがとうございます。当時の「Facebook × スマホ」の波にうまく乗れたと思います。

理想の出会いに妥協しないサービスを作りたかった

――その後「東カレデート」の前身である審査制アッパー層向けアプリ「マッチラウンジ」を2016年にリリースされました。なぜ対象をアッパー層に限定し、審査制にされたのでしょうか?

相原氏:マッチラウンジは、マッチアラームで感じた課題を解決するために生まれたサービスです。

マッチアラームでは入会審査が年齢制限など最低限のものだったことで、ユーザーからの参加者の”質”に関するクレームが少なからずありました。顔写真を掲載していなかったり、会ってみたら遊び目的だったり。

コミュニティサービスでは、ひとりでも不快感を感じる会員がいると退会へつながりますし、退会という選択にならない場合でもユーザーの期待値を下げる結果になります。

さらに、1日一人ずつ運営側から相性の良い人を紹介するというシステムも、それ自体が課題になっていきました。僕らは毎日必死にアルゴリズムで人物の相性計算と分析をしていたのですが、最後は相性よりも”モテる方”が、誰にとっても理想の人という結果に行き着きました。

この結論にたどり着いたとき、シンプルに「異性にとって理想的な人だけを集めた方がユーザーは嬉しい」という考えへ変わりました。

――なるほど。結局はそこなんですね。

國松氏:さらにこの考えを後押ししたのが、当時の婚活業界に蔓延していた妥協の空気です。「結婚相手に求める条件が高すぎる」「理想を求めても結婚できない」。

こんな、理想を追いかけること自体が否定されるような雰囲気だと、夢がないし、幸せになれないのではないか。

そんな思いから、「理想の出会いに妥協しない」サービスを作りたいと考え、夢のような出会いを届けたいという理想を実現するために、敢えて「アッパー層限定」「審査制」という形で排他的にする構想が生まれました。

東京カレンダーとの経営統合で質を高めることができた

――「理想の出会いに妥協しない」というコンセプトは現在の「東カレデート」でも引き継がれているものですね。2017年にはフューチャーグループの一員になり、同年6月にはアプリ名称を「マッチラウンジ」から「東カレデート」へ変更されていますが、経営統合される前から東京カレンダーを意識されていたのですか?

相原氏:相性はとても良いという確信は早い段階からありました。あと、当時のマッチアラーム株式会社はスタートアップしたばかりのベンチャー企業です。

一方で提供している「マッチラウンジ」は、アッパー層の限られた方向けのサービスで、運営会社とサービスの性質がアンバランスな状況でした。

ユーザーへの信頼を損なわない経営をするためには、規模や歴史の観点から信頼性のある会社で運営していきたいという思いがありました。一方、東京カレンダーはメディアとブランドが確立されている中、サービスを高めるためのツールを模索している状況でした。

そんな中2015年に東京カレンダーの方からお声掛けがあり、WEB版東京カレンダーに広告を出すことになったのが、最初のきっかけです。そこから「相性がいいですよね」という話をしてからはとんとん拍子に進み、半年ほどの話し合いと事務手続きを経て、経営統合に至りました。

國松氏:お互いに無いものを補い合う形で融合できたので、コンセプトである「理想の出会いに妥協しない」ことをより突き詰められたんだと思います。

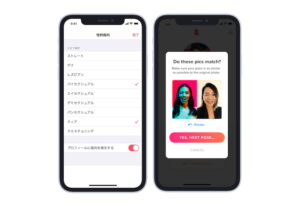

具体的な例を挙げると、もともとマッチラウンジでは入会審査に関して、有料会員に登録をしたら審査をパスできるシステムだったんです。でも東カレデートになってからはこの仕組みを廃止し、完全審査制に移行しました。また既存ユーザーの審査を通過(※)しても、運営側で「東カレデート」の世界感にふさわしくないと判断した場合は入会をお断りすることにしています。

※東カレデートでは、すでに入会審査に通過をした既存会員が異性の入会希望者を審査する仕組みを取り入れている。

――運営サイドでも審査をされていらっしゃるんですね。

相原氏:はい。アパレルに例えると、高級ブランドに入る感覚で使っていただきたいので、軽いノリでこられているかなと感じる方はご遠慮いただいています。

運営サイドの審査ではデータと直感の両方で判断しているので、私達自身が一人ひとりをしっかり目でみて判断させていただいています。

それでも基本的にはなるべく多くの方にご利用いただきたいので、残念ながら審査を通過できなかった方にも、理由をフィードバックさせていただき、審査に通りやすいようにアドバイスもさせていただきます。

審査通過率ですが、女性は6割、男性は4割程でして、入会審査にご登録される方のレベル感は、日に日に高くなっています。

[clink url=”https://lovetech-media.com/interview/20181019tocaledate/”]