LoveTech Media編集部コメント

近年、注目されている「未病」。

健康と病気の中間にある状態を示す言葉だ。

2017年2月に閣議決定された内閣府「健康・医療戦略」には、「健康か病気かという二分論ではなく健康と病気を連続的に捉える未病の考え方などが重要になると予想され(中略)新しいヘルスケア産業が創出されるなどの動きも期待される」と記載されており、未病研究は、国としても重要な政策課題と位置付けられている。

中国最古の医学書「黄帝内経」(こうていだいけい)にも、未病の時期を捉えて治すことが最高の医療であると記載されており、二千数百年を経た現在において、未病の重要性が改めて認識されていることは非常に面白いことである。

しかしこの未病という考え方、これまでは経験知に基づく概念的なものであり、その存在は科学的に証明されたものではなかった。

そんな中、この度富山大学と東京大学の研究チームが、未病の状態を数学理論に基づくデータ解析で科学的に捉えることに成功したと発表した。

つまり、未病の数値化ができたと言うことである。

研究チームは血圧や心拍数など生体信号の揺らぎに着目し、それによって疾病発症の予兆を検出する数学理論「DNB理論」を活用し、5年前から研究を進めていたと言う。

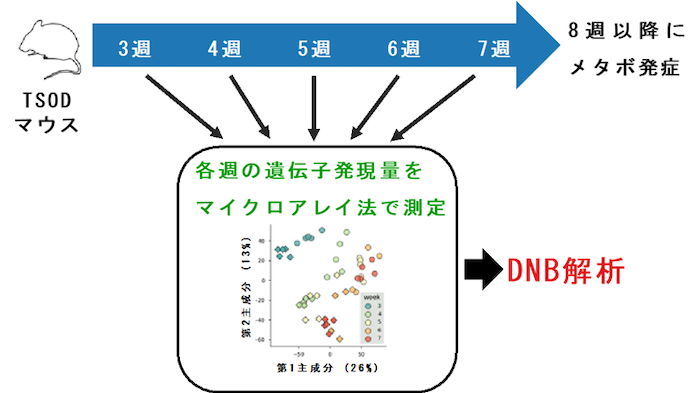

はじめに共同研究チームは、メタボリックシンドロームを自然発症するマウス(TSODマウス)を飼育し、3週齢から7週齢まで1週間おきに、脂肪組織を遺伝子解析した。

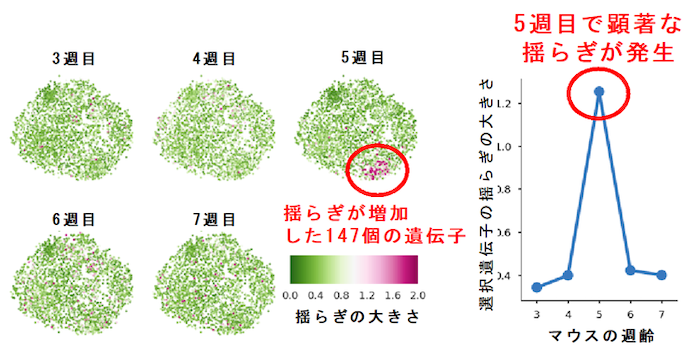

するとその結果、マウスがメタボリックシンドロームを発症する前の「5週齢」の時点において、147個の遺伝子の発現量の揺らぎが大きく増加していることがわかったと言う。

ちなみにここで言う「発現」とは、遺伝子の情報が細胞の構造および機能に変換される過程のことをいう。

二千数百年来の概念であった未病、特にメタボリックシンドロームへと至る過程における未病を検出できたと言うわけだ。

さらに、これまでDNB理論が主な対象としてきた急性疾患だけでなく、メタボリックシンドロームのような緩やかな時間変化を辿る疾患にも、DNB理論が応用可能であることも明らかになったと言う。

この結果から、慢性疾患の予防・先制医療にも「タイミング」が重要となる場合があることが分かった。

非常に重要なエビデンスである。

このことは、今回研究対象となったメタボリックシンドロームだけでなく、緩やかな時間変化を辿るアルツハイマー病などの認知症、サルコペニア、フレイルなどにも応用できる可能性があることから、超高齢化社会を迎えた本邦においての重要な医療問題の解決にも貢献することが期待される。

今回の未病に関するエビデンスは、我々の健康リテラシーそのものを大きく変えるきっかけになるかもしれない。

以下、リリース内容となります。