スタートアップ等のイノベーション戦略立案から事業化までの支援を行うアドライト社が開催したフードテックイベント「Food-Tech Webinar Spring 2021」(2021年3月16日開催)。

後編では、独自のアップサイクリング技術をもつスタートアップ・ReGrained社と、国内米菓のリーディングカンパニーである亀田製菓、そして食関連ベンチャーへのアーリーステージ投資を得意とするVC・1stCourse Capital社によるプレゼンテーション内容をご紹介する。

※前編記事はこちら

オイシックスのCVC子会社も出資する北米「ReGrained」

米デラウェア州に本社を置くReGrained社は、食品の生産・製造プロセスで発生する様々な副産物を独自技術で加工し、美味しくて用途の広いスーパーフードとして提供するフードスタートアップだ。

もともとは、同社のCo-FounderでありCGO(Chief Grain Officer)のDan Kurzrock氏が、ビールの醸造から大量の穀物廃棄物が発生することに着目して創業された企業で、現在は米国農務省農業研究局と共同で開発を進めるアップサイクリング技術を活用しながら、米国のアップサイクル食品業界をリードしている。

実は2021年3月には、オイシックス・ラ・大地株式会社が投資子会社として設立したFuture Food Fundからの投資も受けている。

Dan Kurzrock氏(ReGrained,Inc, Co-Founder and Chief Grain Officer)

「アメリカでは21歳でアルコール商品を購入できるようになるのですが、実は原料であれば、年齢制限なくいつでも購入できます。なので僕は、大学の時に自分でビールを作ることにしたのです。ビール製造では大量の原材料が必要になるわけですが、発酵性の糖を抽出したら、大量の残渣が残るわけです。もったいないので、それを使ってパンを焼いて、友達に売ったりしていた。それが、ReGrainedのそもそもの始まりだったのです」(Kurzrock氏)

ReGrained社が最初に着目したビール製造では、ビール6パックごとに約1ポンドの麦芽が使用されるという。先述したとおり、発酵性の糖を抽出した残渣物については、使用済み食材として廃棄対象なるわけだが、その量は業界の副産物の85%にも相当するという。人が消費する可能性のある食品に換算すると、数百万トン分に相当するというのだ。

そもそもビール製造に限らず、世界では様々な食料が有効に使われていない。年間で約13億トンもの食べられる食料が日々廃棄されており、日本ではそのうちの約612万トンがゴミとして捨てられている。ReGrained社がある米国だけを見てみても、以下でまとめられているとおり、食品の約6300万トン(国内食料の約40%)は毎年廃棄されており、またジュネーブ湖の3倍の水量が毎年排水溝へと排水されているという。

このようなピンチをチャンスと捉え、同社では製造過程に着目して、原料から抽出した副産物を堆肥物のみならず新しい食品にするアップサイクル技術の開発に着手することとなったわけだ。

とはいえ、アップサイクルは新しい技術というわけではない。例えばチーズ加工で生じるホエイ(牛乳からカゼインを除いた残渣物)は、多くの乳製品製造企業において二次利用されている。森永乳業では、独自のラクトフェリンの製造法・殺菌法を開発しており、多くの製品に配合しているという。また、酒粕はスーパーフードとして消費されているし、豆腐もおからを活用する文化が日本では定着している。

以上のようなアップサイクルの概念を、より効率的で効果的なプラットフォームとして機能させようとしているのが、ReGrained社ということになる。

穀物を「再穀物化」する

ReGrained社によるアップサイクル商品「ReGrained SuperGrain+」は、保水力や天然着色力、オイル結合能力などの様々な特徴があることから、用途が広く、機能的で、風味豊かな「小麦粉」として機能すると言える。このように、穀物を再度穀物化するという観点から、社名を「ReGrained」と命名しているというわけだ。

「ReGrainedの特許技術は、安全に食品を救出し、未使用の資源と環境フットプリントへの需要を減らします」(Kurzrock氏)

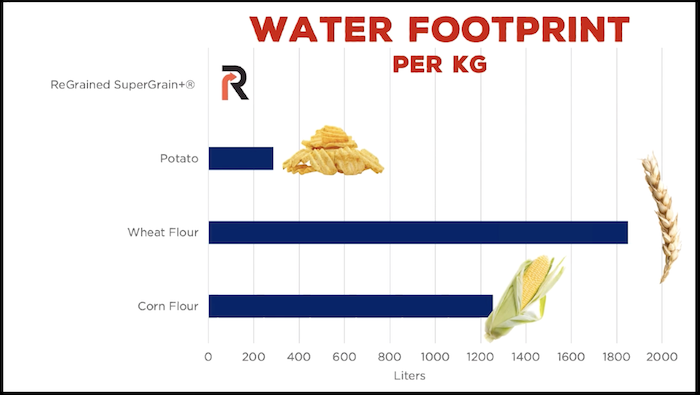

例えばウォーターフットプリント(Water Footprint)を考えてみる。ウォーターフットプリントとは、人々による消費に関連した「水」の使用量を示す言葉だ。じゃがいも・小麦粉・トウモロコシの粉が相応の水分を消費するのに対して、ReGrained SuperGrain+はゼロとなっている。製造過程で水は既に使われているので、改めて使う必要がない、という考え方だという。

精製されたReGrained SuperGrain+は、以下のようなアップサイクル 商品として、現在ショップページで販売されている。

同社のような技術は、一定の原料(残渣物)が必要となるので、大規模工場などを持つ大企業と組んで、定常的な原料確保によるアップサイクル商品化を進めているとのことだ。

「従来は使用済み穀物残渣を、家畜の餌などにして販売するケースはありましたが、それらはほとんどお金になっていないと思います。そういう観点でも、ReGrainedの技術は、多くの企業にとってのチャンスになるのではないかと考えています」(Kurzrock氏)

お米の可能性をとことん研究し尽くす

西倉一郎氏(亀田製菓株式会社 食品事業本部 部長 )

次は、国内米菓のリーディングカンパニーとして君臨し続ける亀田製菓株式会社。1966年に「ピーナッツ入り柿の種」を発売して大ヒットした同社では、1975年には米菓業界で売上高日本一になり、1989年には米国のセスマークフーズ社(現 TH FOODS, Inc.)と業務提携。現在はグループ会社が17社にものぼる企業グループとなっており、従来からの商品に加えて、日本伝統の米から生まれるブランドベース食品事業への挑戦も続けている。

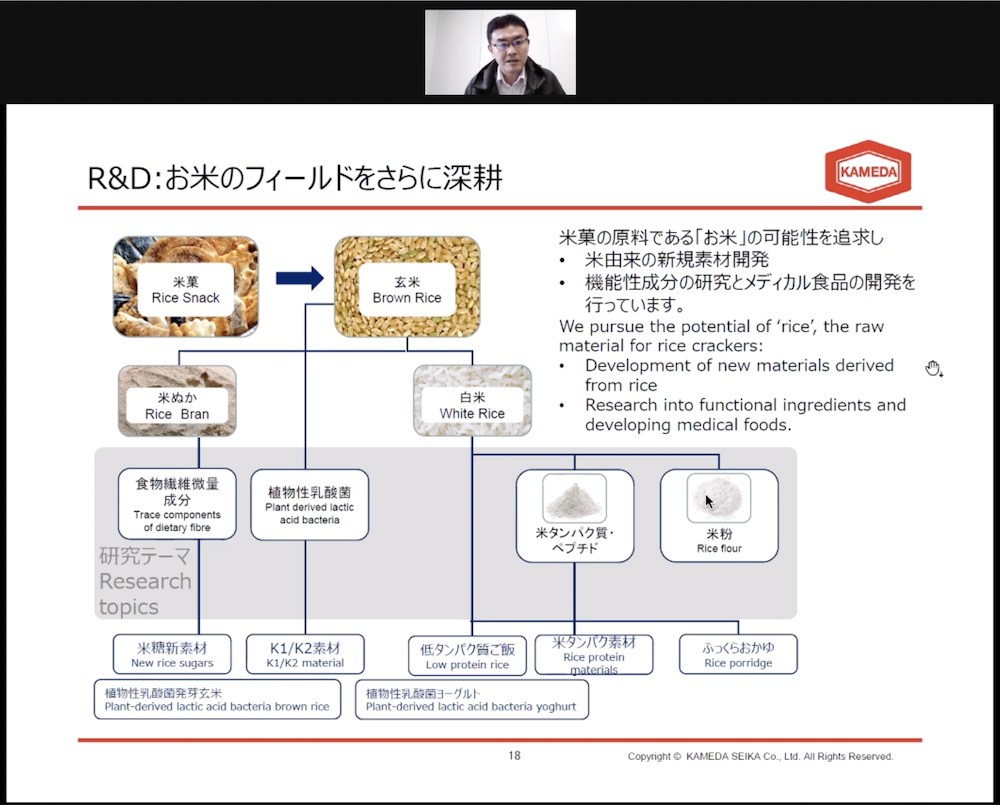

そもそも亀田製菓では、「お米総合研究所」と呼ばれるR&D機関で、機能性や新素材、生産技術といった様々な研究を進めているという。その系譜は1950年代後半からスタートしており、新潟県との米の特性や米菓の製造設備の共同研究から始まっている。

そんな中、同社が米菓以外の領域として、1994年より始めたのが食品事業。商品第一号は、慢性腎不全患者のための低たんぱく質ごはん「ゆめごはん」だ。米の乳酸菌飲料について研究していた際に、乳酸菌の作用で米のたんぱく質含有量が半分になっていることを発見したことから、商品化に至ったというわけだ。

同研究所ではその後も乳酸菌研究を進め、整腸作用とお肌の保湿効果があるお米由来の植物性乳酸菌「K-1」と、抗アレルギー効果がある酒粕由来の植物性乳酸菌「K-2」を、それぞれ開発。2008年より機能性素材事業として、素材販売をスタートさせている。

別の観点だと、2019年2月には玄米関連の食品を扱う株式会社マイセンを子会社化し、玄米ベースのベジミートや米パンの提供もスタートさせている。このように、米を軸として様々な商品開発を行っているのが、亀田製菓の食品事業というわけだ。

同事業本部の部長を務める西倉一郎氏は、この米を活用したプラントベースドフードの展開に向けて、スタートアップなどとのオープンイノベーションにも積極的に向き合っていくという。

「古来から精進料理の歴史を積み重ねてきた日本は、味の表現数が世界で一番多様だといえます。亀田製菓では、これまで培ってきた米価の技を活かして、美味しくて豊富な栄養素で健康に良いプラントベースドフードを提案しています。ベジミートや米パンのほか、グルテンフリーのおせんべいや災害時用の長期保存食まで、課題先進国だからこその商品を多く展開しています。サステナブルな世界への貢献に向けて、今後も外部のベンチャーとのタイアップなどは、積極的に検討していきたいと考えています」(西倉氏)

複合的か複雑系か、まずは見極めよ

Peter Herz氏(1stCourse Capital, General Partner)

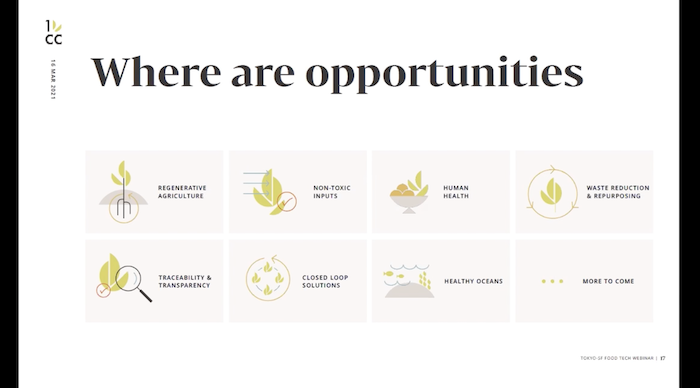

最後は、主にアーリーステージのスタートアップに向けた投資や支援を行っているベンチャーキャピタルの1stCourse Capitalより、ゼネラルパートナーのPeter Herz氏が、食領域のエコシステム構築に向けたアドバイスをお話しした。

Herz氏はもともと、コンピューターアーキテクチャ領域でエンジニアとして活躍しており、キャリアの初期段階では入り組んだシステム課題に対して、一定のアーキテクチャを用いて対応してきた。だが15年ほど前から、同氏がシステムの問題に対峙した時に、これまでのような工学的なエンジニアリングアプローチでは対処できなくなってきたという。

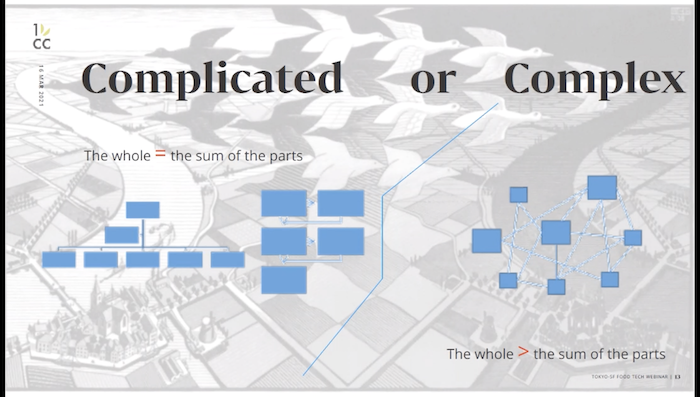

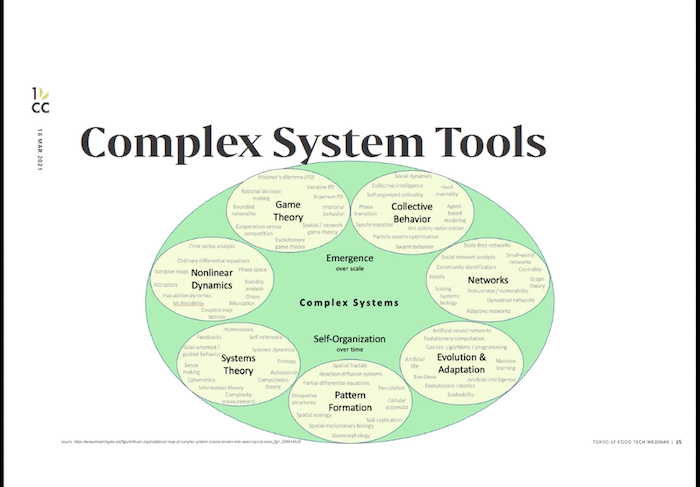

ここで提示されたのが「複合的な仕組み(Complicated)」と「複雑系の仕組み(Complex)」に対する、課題解決アプローチの違いだ。

前者は、大きな全体像を小さな部品(ビルディング・ブロック)に分解でき、各ブロックを個別に研究して対応することで課題解決へと導ける。還元主義とも呼ばれている領域で、自動車からデータベースまで、様々な工学的領域で採用されている仕組みと言える。

一方で後者は、複数の要因が相互に関連し合って、全体としてなんらかの性質を見せる系のことだ。いずれも日本語訳としては「複雑」と翻訳できるが、大きな違いは、後者は個別のビルディング・ブロックに分解しても全体の動きの理解にはつながらない、ということだ。複雑系は、生物学や人体の構造に当てはまる仕組みだと言える。

このような、ベースとなる仕組みを理解しないことには、適切な課題解決アプローチには至らないと、Herz氏は強調する。今回のセミナーのテーマとなる食領域は、往々にして後者の複雑系であるからこそ、科学者やエンジニアが使う問題解決アプローチに過度に依存しない方が良いということだ。

「私たちは食糧システムについて、どういうところを学ぼうとしているのか。これが本日のテーマです。ぜひ、問題に応じた解決方法を採用しましょう。そして、ぜひ歴史から学んで、同じ失敗を繰り返さないようにしましょう。それこそが、COVID-19に対するワクチンのような、特定の問題への対処にも有効だといえます」(Herz氏)

編集後記

イベントを通じて、今回はFoodTechの中でも、特に地球由来のアプローチを大切にした領域についての解説がなされました。

「いつまでもフロンティアを求め続ける姿勢は違うんじゃないの?」という感覚が、ここ数年、特にコロナ禍を経て強くなっている印象だからこそ、ReGrained社のような企業のサーキュラー・エコノミー構築を支援する企業や、Proper Saké社のような“無理のないバッチ単位”での製造体制でこだわりある商品を提供する企業が、注目されているのだと感じます。

とは言え、ベジミートのような自然由来の肉に対しては「肉の食感や細かい味のレベルでは本物の肉の方が良い」と感じる方が、まだまだ多いのではないでしょうか。確かに同じ価格で、食べた感じに少し違和感のある植物由来の肉を食べるならば、動物由来の肉の食感や味の方が良いと思うのは、ある種当然の反応だと思います。

一方で最近では、植物特有の臭みをなくしたり、肉の弾力感や食感を再現するなど、技術の進化に伴う研究の促進によって、「違和感」の部分は大幅に改善がなされています。また「価格」部分についても、海外では3Dプリンターを活用した量産体制を整えることで製造コストを抑え、重量あたりの価格の逓減にチャレンジする企業も出てきているようです。

つまり、動物由来の肉よりも価格が抑えられ、味も植物由来だと気づかないくらいに美味しい、というNOSHな肉が実現しつつあるといえます。

このような組み合わせのテクノロジーが、食の領域でも新たな文化を作っていくドライバーになると感じる次第です。

引き続き、この領域の国内外の動きを注視していきたいと思います。