少なくとも「与える人」が幸せになっていく時代になるのは、間違い無い

津田氏:資産回転率って考え方があって、これはすごく良いと思っています。

今はGDPが指標なので、それが伸びないと企業業績も上がらないから、一生懸命モノを作っている。需要があるうちは良いですが、人口が減っている中では、それも少しずつ見込めなくなってくる。

結果として、回転率がどんどん落ちていっちゃいます。

一方で、シェアリングエコノミーは資産回転率を確実に上げていく仕組みだから、経済合理性はあると思っていて、今は成長が一番の目標みたいになっちゃってるので、そぐわないだけです。

能力があるのに上手く使われていないだけの人とか、いわゆる無形資産の回転率を、もっと上げていけば良いと思います。

佐々木氏:少なくとも「与える人」が幸せになっていく時代になるのは、間違い無いですよね。

僕らが20代の頃って、「いい人だけど損してる」って人が多かった。でも今は、SNSだとかが普及しているので、その人の評判は即座に伝わりやすい。

結局、「いい人」でいることが戦略的には正しいってこと。

高木氏:家入一真と「やさしい革命」ってよく言っていて、これまでは「奪う革命」、これからは「与える革命」と表現しています。

SNSはどっちかというと、そういうプラットフォームになると思ってはいるものの、今は“分断”を生んじゃっていますが。

佐々木氏:そこは、今のSNSの“アーキテクチャ”の問題かなと思う。

より新しい、与えやすい、より良いものを生み出せるようなアーキテクチャを持ったSNSが出てくると、状況がもう少し変わるでしょう。

そこはテクノロジーに期待したいところです。

石山氏:私たちって、彼氏、彼女、家族、子どもっていう、近い距離の範囲では「与える幸せ」を実感できると思うけど、もうちょっと広い範囲で「与える幸せ」の経験値を増やしていくには、どうしたら良いでしょうかね?

経験値として圧倒的に少ない人が多い気がしています。

佐々木氏:与えた方が得だよ、という空気が広がればね。

高木氏:またカレー屋の話になりますが、会員の中から1日店長としてキッチンの中に入ってもらう仕組みにしているんです。

キッチンの中に入ると、要は「与える側」になる。お金払って仕事をしてもらうわけです。

イベントとかって、参加するよりも、運営や登壇をする方が、返ってくるものが大きいじゃないですか。

それと同じで、カウンターに座るだけだと左右の人としかつながれないけど、カウンターの中に入ると、全てのお客さんとつながれる。

与えてるんだけど、実は返ってくるものも大きい、って経験ができるんですよね。

石山氏:今スナックが注目されてるのも、それですよね。

高木氏:そう。だから、そういうステージの側に立つ経験を、もっと小さく、たくさん作っていくと、「あ、与える側の方がいいじゃん」って人が増えると思うんです。

SNSは、既存の評判がそのまま持ってこられちゃったから、意外とステージ側に立てる人間がちょっとしか生まれなかったと思っていて、もっとマイクロに生まれるようにしていければと。

石山氏:そういう観点だと、シェアのプラットフォームって、CtoCで「与える」経験にもなりますね。

村、都会、そして自治体。3言語操れる人が必要

佐々木氏:ツイッターは、ちょっとした発言であっても全てパブリックスペースに流れていっちゃうので、突然引っ張りだされて叩かれちゃうんですよ。

だから、より小さな広場が重層的につながっていくようなプラットフォームの登場に期待したい。

大きなSNSの中に、小さなコミュニティがちゃんと構築される仕組みが必要です。

高木氏:若い人が裏垢(裏アカウント)として複数アカウントを利用してるのって、まさにそういう状態だと思います。

仕組みは変えられないけど、この仕組みの中で上手くやりくりする、みたいな。

みんな自治的に頑張ってやっているけど、本当はそういうアーキテクチャが生まれると、もっと加速するかなと思う。

佐々木氏:リアルな場があるといいですよね。カレー屋さんもそうだし。

高木氏:境界線をひきやすいですよね。

佐々木氏:『日本の夜の公共圏』って、すごくいい本があるんです。そこにも書いてありますが、スナックが良いのって、出入りが自由ってこと。

あくまでお客なので、「あそこ嫌だな」と思ったら行かなきゃいい。

村みたいに、メンバーシップが固定化されている空間とは違うんです。

高木氏:本当にそこですね。

ADDressとかがいいなと思うのも、これまでの地方創生がKPIを「移住」に据えていて、重すぎたんですが、ああいう短期移住というか、関係人口で捉えるのはいいなと思っています。それくらいの軽さが無いと。

変化が激しい時代に所属を決めるってことは、終身雇用しろって言ってるようなもんで、昭和的な概念だと思っています。

津田氏:お二人みたいに、“いかにも”って人が多拠点とかするのはともかく、僕たちのようなサラリーマンが新しいところに行くって、結構勇気がいるんですよ。

ADDressがいいのって、“家守(やもり)”がイケてるということ。

コミュニケーターが地域の人と繋いでくれる。スナックだと、ママがその役目を担っていて、いい意味でお節介を焼いてくれるわけです。

そういう仕掛けがないと、なかなか難しいなと感じます。

佐々木氏:確かに、中継するハブ的な人ってすごく大事。

村という共同体の言語もわかるし、都会の言語もわかる。さらに自治体の言語も話せる人は、予算も取れて一番良い。

3言語操れる人は必要だよねって話を、いつもしています。

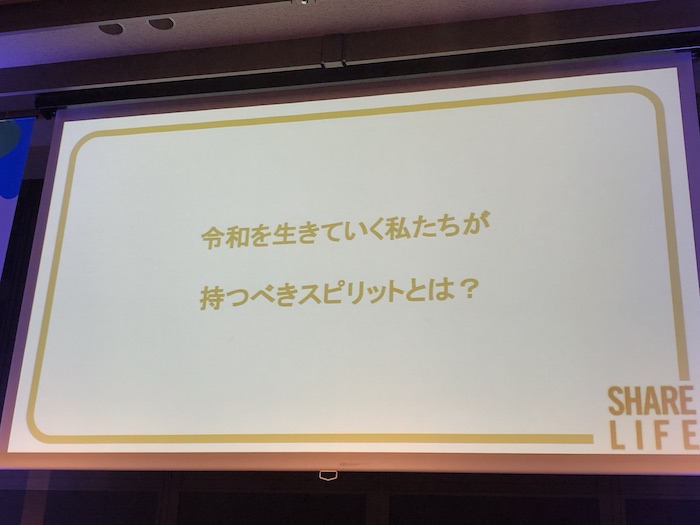

各々が考える、令和時代のスピリット

石山氏:はい!ここでタイムアウト!時間が来ちゃいました。

最後のテーマ「令和を生きていく私たちが、持つべき精神性・スピリットとは?」について、お一人ずつお願いします。

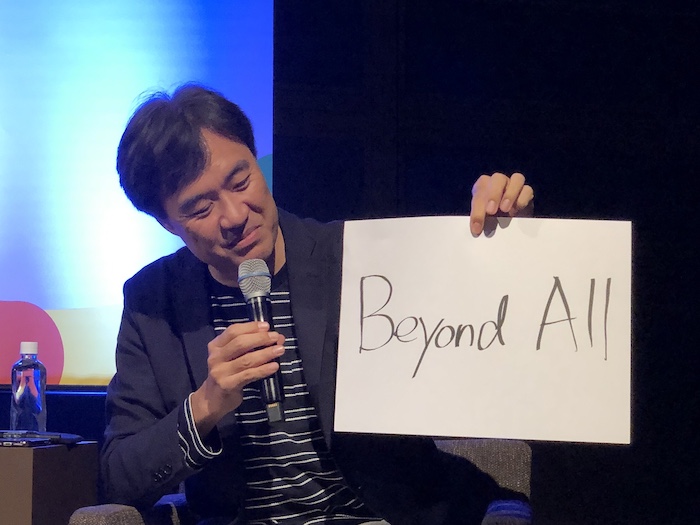

津田氏:「Beyond All」です。

実はこれ、うち(ANA)のアバタープロジェクトのコンセプトでもあります。

企業や働き方・コミュニティの枠を超えていくような動き、自らのコンフォートゾーンからあえて飛び出していくような力、そしてルール。

これらを強引に突破するのではなく、上手に変えていこうということです。

いま「当たり前」と思っていることを超えていかないと、次の時代はなかなか大変かなと思います。

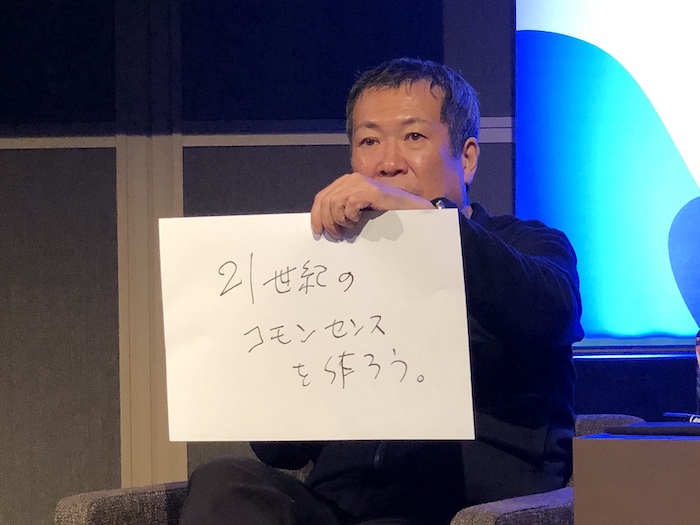

佐々木氏:「21世紀のコモンセンスを作ろう」です。

もう古い神話は終わり。今の新しい時代に適合した、「不変とは何か」「良識とは何か」「標準とは何か」ということを、これから作っていかねばなりません。

今は、コモンセンスがない状況だと思っています。

これから何十年もかけて、新しいコモンセンスを作りましょう、ということです。

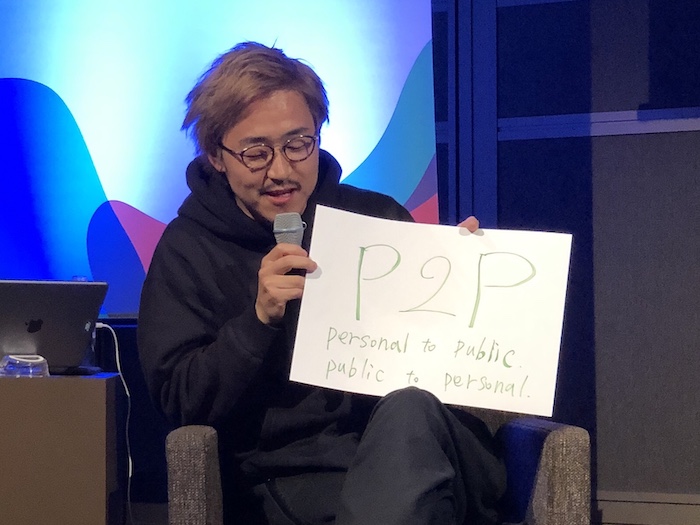

高木氏:「P2P」です。

元々はネット用語で、要は人と人をつなぐって意味だったのが、最近は「personal to public, public to personal」と表現されています。

ある種、仕事と家庭、働くことと消費することを分断していたのが20世紀的な価値観だったわけで、それをいかに溶かしていくか。

そういうコミュニティがすごく重要だと思います。

プライベートの部分で与えることが増えていくと、人間関係が広がっていくし、パブリックの部分で自分のプライベートを出していけるようになると、それはそれで人間関係が広がっていく。

そういうコミュニティやアーキテクチャを作っていくのが、これからの日本では重要なことだと思っています。

石山氏:今日、たくさんのキーワードをお三方からもらったと思います。

“思想”に定義はありません。

今日出てきたキーワードをもとに、令和時代を生きていく皆さん一人ひとりが、自分の思想や拠り所となるもの、精神性を育てていく。

その出発点になるセッションだったら良かったなと思います。

今日はありがとうございました!

編集後記

SHARING SUMMIT 2019、非常に熱気あるイベントでした。

特に後編でレポートした「シェアという思想〜令和時代を切り拓くスピリット〜」セッションが大変に面白く、タイムアップが非常に残念だったので、なるべく当日の雰囲気を再現したく、9割程度のやりとりを再現した記事にしました。

中でも希望を持てたのは、「与える人が幸せになっていく時代になるのは、間違い無い」という満場一致の感覚。

TAKER(奪う人)が得するのではなく、GIVER(与える人)が評価されるような、そんなアーキテクチャ設計が、シェアリングエコノミーに限らず、事業設計者全体の大きなテーマとなってくるでしょう。

また来年も参加したいと思います。

当日の会場に展示されていた「シェアリングエコノミー領域map」