登録しているベビーシッター全員が保育士・幼稚園教諭・看護師のいずれかの国家資格保有者の「KIDSNA キズナシッター」(以下、キズナシッター)。

前編ではサービス内容を具体的に確認すべく、保育士資格と幼稚園教諭免許をお持ちのシッターさんによるシッティング現場に同行させていただいた。

2019年1月17日にリリース1周年を迎えたとのことで、中編では、キズナシッターリリースまでの経緯や運営にかける思いなど、株式会社ネクストビート キズナシッター事業責任者である中村暁志(なかむらさとし)氏にお話を伺った。

資格保有者の64%が潜在保育士という事実

--まずはサービスリリース1周年、おめでとうございます!

中村暁志(以下、中村氏):ありがとうございます!皆様のおかげで、無事に1年を迎えることができました。

--先日、貴社のシッティング現場に同行させていただき、元幼稚園の先生ならではのきめ細かい対応が、さすがだなと感じました。登録シッター全員が国家資格保有者というサービス設計は、どのような経緯で固まっていったのでしょうか?

中村氏:実は、最初からそれありきでの事業開発でした。

そもそもの課題意識は、「家庭における仕事と育児の負担急増」と「保育士が保育士の仕事を選ばない問題」です。

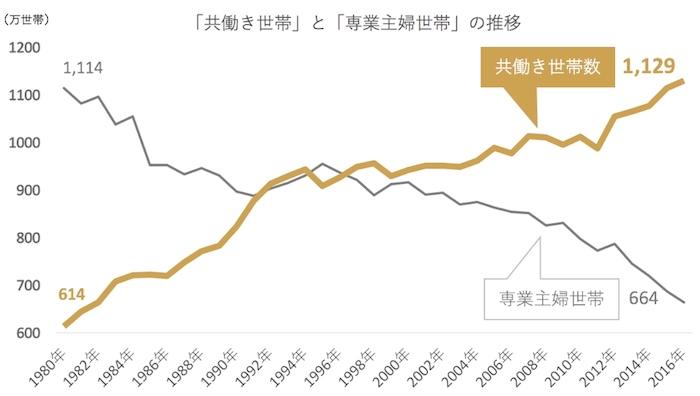

ご存知の通り、2000年代後半から共働き家庭は1,000万世帯以上に増加しており、併せて祖父母と3世代同居世帯が減少の一途を辿っているので、各子育て家庭は仕事と育児でものすごく忙しい状況です。

中村氏:また、待機児童問題、保育環境の質など、様々な課題がある中でも、慢性的な保育士不足は業界の中でも最も深刻な構造的課題と言えます。

東京での有効求人倍率をみても、全産業では1.75なのに対し、保育士は5.68です(2016年データ)。つまり、保育士1人に対して、約6つの保育園が保育士を求めていることになります。

--よくニュースなどで聞きますが、有効求人倍率の数字で比較すると、深刻さがより鮮明にわかりますね。

中村氏:では、保育士そのものが足りないのかというと、実はそんなことありません。保育士資格を持って保育士として勤務している方が43万人いらっしゃるのに対し、保育士資格を持っているが保育施設に勤務していない方は76万人いらっしゃいます。

資格保有者のじつに64%が、いわゆる「潜在保育士」として、資格を活かせずにいるわけです。

--せっかく取得したのに、なぜ保育施設の仕事に就かないのでしょうか?

中村氏:弊社は2013年から保育士・幼稚園教諭の転職支援サイト「保育士バンク!」を運営していまして、日々保育士の方々の仕事探しをお手伝いしているのですが、その中で「保育に関わる仕事を続けたいけれど、自身も子育てしながらフルタイムで働くのは難しい」「給与が低くて続けられない」などといった声が多いです。

つまり、働き手と勤務先とでミスマッチが発生している状況でした。

少子化であっても保育業界は成長産業

中村氏:さらに、私の個人的な体験もサービス開発における仮説となりました。まだ転職前の話です。

私にも子どもがいるのですが、ある時妻から「ベビーシッターを頼もうか?」という相談を受けました。その時に私が「知らない人を家に入れるのはどうなんだろう」とか「ご近所の目もあるし」とか「安全面も気になるし」といった、決して前向きでない発言を繰り返して、結果としてちょっとした言い合いになったことがあったんですよね。

--ベビーシッターって、最初の一歩の意思決定が難しいと、よく聞きます。

中村氏:そうなんです。

この、「ベビーシッターサービスへの不安の壁」問題と、先ほどの問題意識が結びついた時、シッターさん全員が資格保有者になれば、資格を活かしたい潜在資格保有者と、安心してベビーシッターサービスを使いたい利用者の、双方のニーズを満たせると考えました。

--2018年1月17日リリースということですが、どのくらいの開発期間だったのでしょうか?

中村氏:結局1年近くかかりましたね。

--中村さんは、もともとこういった保育関連のお仕事をされていらっしゃったのでしょうか?

中村氏:いえ、もともとはリクルートグループで転職サービスのサイトの使い勝手、UIUXの責任者をしていました。そこで14年勤めまして、37歳の時に今のネクストビートに転職しました。

--なぜ、今の職場に転職されることになったのですか?

中村氏:もともとリクルートという大きな会社に勤めていて、十分な役割や立場で仕事ができていたのですが、このままだと埋もれてしまう、もっと自分の決断や行動で、事業や会社を前進させる環境で働きたいと感じまして、40歳を超える前に転職を決意しました。

転職では、「成長産業であること」と「社会性の高い事業であること」を軸に会社探しをしていました。

高齢化問題に切り込む医療・介護系や、少子化に寄り添う保育系ベンチャーを中心に見ていきましたが、ちょうど自分の子どもが保育園に通っていたというタイミングもあって、先ほどの保育士の事情を知ることになり、自分のライフステージに合った事業に携わりたいと考えて、保育士バンク!を運営するネクストビートに入社しました。

よく、少子高齢化のなかで保育業界は衰退産業だと見られがちなのですが、逆だと思います。保育園をご存知の方ならわかると思いますが、まだアナログが根強い業界です。IT化という観点で、非常に伸び代がある業界なので、むしろ成長産業だと考えています。

アプリだからこそ電話フォローを重視

--キズナシッターのサービス名の頭に「KIDSNA」という英文字が付いてますね。これはどういう意味なのでしょうか?

中村氏:「キズナ」と読むのですが、英語で子どもを意味する「kids」と、日本語の「絆」を合わせたものです。実はこれ、弊社の子育て関連サービス名の頭に全て付けています。

中村氏:これらを総合して社内ではKIDSNAプラットフォームと呼んでいます。保育園・保育士・保護者の子育てしやすい環境と働き方の改革を目指して、子どもと、子どもに関わるすべての人をつなぐプラットフォームサービスを展開しており、それぞれのサービスが社会課題解決への貢献を目指しています。

おかげさまで、2018年夏にはこのKIDSNAが第12回キッズデザイン賞(主催:特定非営利活動法人キッズデザイン協議会、後援:経済産業省、消費者庁、内閣府)を、「子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」にて受賞しました。

--なるほど。それで、保育園支援のシステム開発もされていれば、ベビーシッターサービスも展開されているんですね。ベビーシッターって、園での集団保育とは違ってほとんどが他人宅での個別保育なので、シッターさんによっては色々と不安があると思います。キズナシッターさんでフォローなどはどうされているのでしょうか?

中村氏:シッター登録の申し込みがあると、必ずFace to Faceで説明会を実施するようにしています。

都心のお近くの方なら恵比寿の弊社オフィス会議室で実施し、地理的に離れている場合はビデオ会議システムで実施しています。

そこでシッターさんには資格証明書を提出していただき、シッティングの流れや保護者ヒアリングのポイント、アプリの使い方や仕組みをお伝えしています。また、こちらから一方的に話すのではなく、シッターさん自身のお話をじっくりと伺うようにしています。

あと、説明会終了後もこまめに電話やメッセージでフォローするようにしています。

--そこは電話もされるんですね。ユーザーが使うアプリでも、画面上に電話ボタンがあって、衝撃を受けました。こういったプラットフォームサービスって、電話を嫌う傾向があるので、電話連絡前提のサービス設計は意外でした。

アプリ画面上に堂々と設置された「シッターを探してもらう」電話ボタン

アプリ画面上に堂々と設置された「シッターを探してもらう」電話ボタン

中村氏:シッターさんによってはメールやLINEなどのメッセージコミュニケーションが苦手な方もいらっしゃいますし、直接お話をすることで、シッターさんの状況を細かく把握することができる、という意図もあります。

対ユーザーさんも同様で、電話コミュニケーションがあるという「安心」を提示することが、結果としてサービスへの信頼につながると考えています。もちろん、私どもとの電話連絡なしで、ユーザーさんがアプリから直接シッターさんに依頼いただくこともできます。

[clink url=”https://lovetech-media.com/interview/kidsnasitter20190130/”]