海外で再注目されている「麹」や「発酵」技術

ここ数年、国内外を問わず、「食」への注目度が増しているように感じる。一般消費者はスーパーに並ぶ食材の出どころに興味をもち、またビジネスマンは高まる「FoodTech(フードテック:食 × テクノロジーの造語)」の機運に乗り遅れまいと、日々のニュースチェックに余念がない。特に2020年発生のCOVID-19パンデミックの影響は大きく、消費者と産地をつなげる「食べチョク」のようなデジタルプラットフォームや、農作業の省力化とともにニューノーマルでの非対面作業を実現する「inaho」のような収穫ロボットなどといった、テックドリブンなプロダクトの国内躍進は目覚ましいと言えるだろう。

一方で、上述したようなデジタル関連技術だけではなく、人類が古来より紡いできた食技術への注目度が並行して高まっている点も、また面白いところ。例えば日本由来の「麹(こうじ)」技術は海外市場で大いに注目されており、SNSで「#発酵」「#fermentation」などのワード検索をすると、様々な取り組みが国内外で進んでいることがわかるだろう。また、動画配信サービス「Netflix」では、中国の伝統料理にフォーカスした食ドキュメンタリーシリーズ「美味の起源」が配信されており、多くの視聴者を楽しませている。もちろん、そこにはアナクロニズムとしての嘲笑があるのではなく、むしろ古より脈々と続く人類の叡智へのリスペクトが感じれられる。私たちは、知らず識らずのうちに、ガストロノミー視点を養っているわけだ。

今回は、そんな地球由来の食技術について。スタートアップ等のイノベーション戦略立案から事業化までの支援を行うアドライト社が開催したフードテックイベント「Food-Tech Webinar Spring 2021」(2021年3月16日開催)のレポートをお伝えする。米菓のリーディングカンパニーである亀田製菓と、独自のアップサイクリング技術をもつスタートアップ・ReGrained社、そして食関連ベンチャーへのアーリーステージ投資を得意とするVC・1stCourse Capital社という、なんともユニークな3社が登壇した。

前編では、アドライト パートナーの熊谷伸栄氏によるフードテック市場全般の解説内容をお伝えする。

「食のウェルビーイング」と日本食

熊谷伸栄氏には、アドライトでの活動のほかに、米Wildcard Incubator社の代表としての顔もある。同社では主に、米国への事業展開を目指す日本の起業家やスタートアップ、大手~中小事業会社等に向けた各種業務委託ベースでの事業開発支援プログラムを提供している。一方、2016年頃からはフードテック領域を主軸に北米を中心に動いており、現在、北米市場を視野に新たなフードテック・ベンチャーを水面下で立上げ中である。そのような背景から、同氏からはFoodTech全体の俯瞰と、北米市場でのユニークな動向についての説明がなされた。

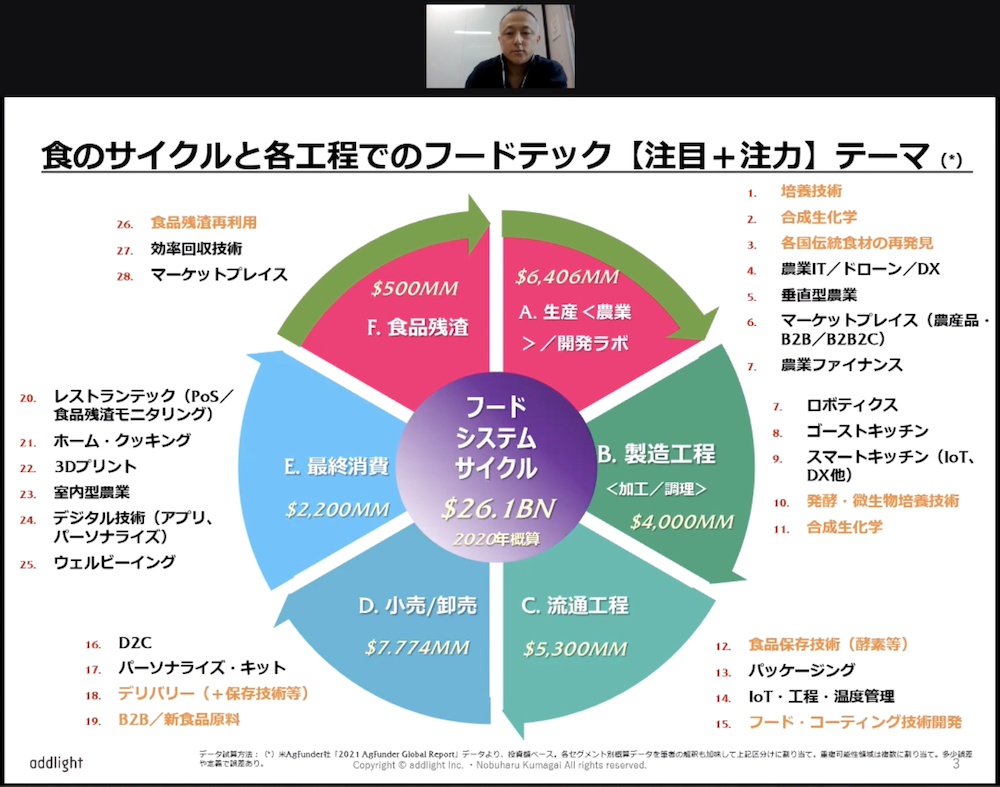

まず、食のサイクルを考えた際に、それぞれの各工程で想定されるFoodTechの事業テーマと、概算としての市場額がこちら。市場全体としては約260億ドル($26.1BN)ということで、日本円に換算すると約3兆円弱(※)にものぼると考えられている。

※こちらの各領域の市場額も含めた金額データは、米Agfunder社「2021 AgFunder AgriFoodTech Investment Report」データより、投資額ベースにて各セグメント別概算データにアドライトの解釈も加味して割り当てられた分類額となっている

一般的にFoodTechと聞くと、先述したような収穫ロボットや培養肉技術といった生産領域のものや、食のパーソナライズド・リコメンドを実現するD2Cプラットフォームといった小売領域のものをイメージする方が多いと思うが、それだけではないことがお分かりいただけるだろう。例えば製造工程において、デリバリー市場を前提に組まれるゴーストキッチン・サービス(厨房のシェアリングサービス)は、コロナ禍のようなVUCA時代で大いに躍進している。

この中でも、特に熊谷氏が注目している食の世界的トレンドが以下のとおり。

- “Plant-Based”の発展〜多様化

- 味覚の追求

- 食の透明性

- 自己免疫力

- 健康の再定義<心身の健康〜ウェルビーイング>

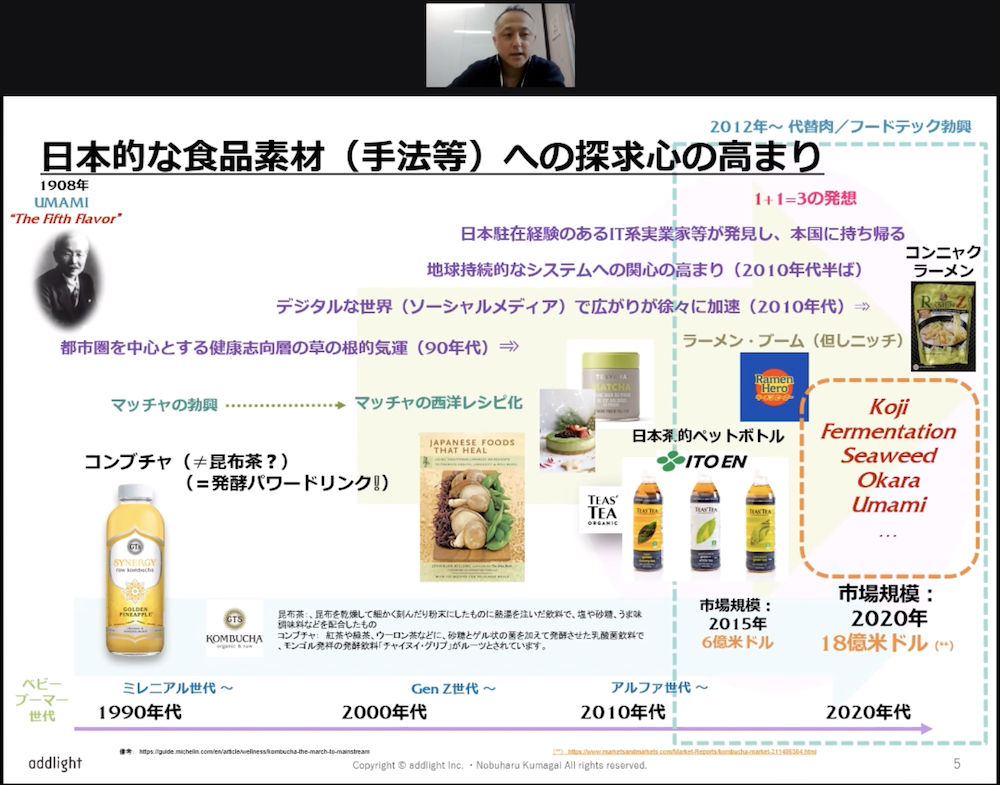

FoodTechに限らずあらゆるテクノロジーの文脈では、一般的に「効率化」や「生産性」といったワードが注目されがちなのだが、このように見てみると、それとは別のレイヤーとして、「食のウェルビーイング(Food for Well-being)」への注目が高まっているようだ。特にコロナ禍を経て自己免疫力が注目されているからこそ、日本食への探究心も再度高まっているという。

熊谷氏がまとめた、諸外国からの日本的な食品素材への探究心の高まりの系譜図

米テネシー州で、麹 × 酒米 × 酵母による酒造りをする

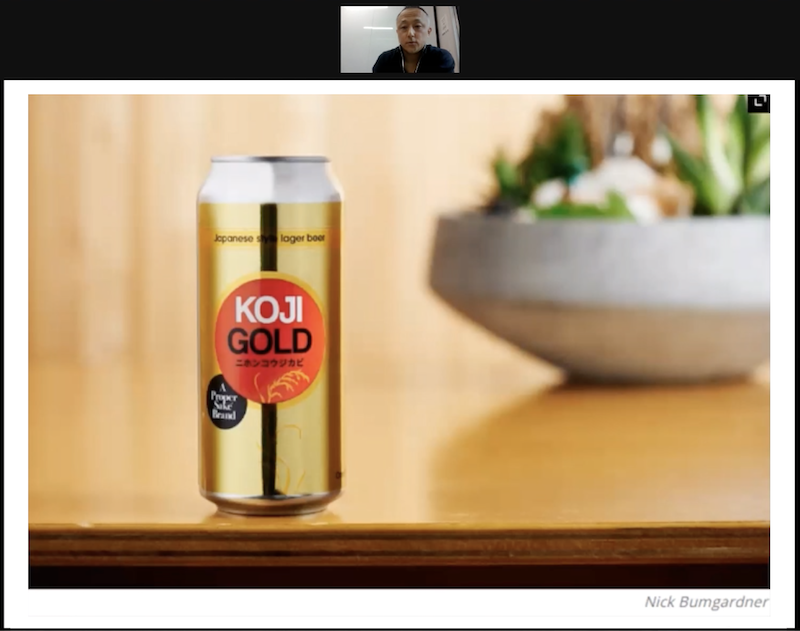

冒頭でお伝えした日本の「麹」に着目している事業例として熊谷氏があげるのが、米テネシー州に本社を置くProper Saké社。ナッシュビルの醸造所を拠点に、麹由来のビールや日本酒、餃子などを製造している企業である。

同社ではKoji(麹)のほかに、Saké grade rice(酒米)やYeast(酵母)、そして兵庫県西宮市の井戸水を参考にしたミネラルバランスの良い水を使っているという。西宮の井戸水といえば、江戸時代後期から知られている日本酒作りに適した「宮水(みやみず)」のこと。 灘の酒造りを支えてきた名水とされており、硬度が高く、リン含有量が多く、鉄分が少ないといった特徴があげられるものだ。遥か遠方のデイビー・クロケットの地で、この宮水に着目した酒つくりがなされているとは、面白い限りである。製造フローについても、拡張拡大の思想で大量生産されているのではなく、同社ファウンダーでありCEOのByron Stithem氏が、小さなバッチで全プロセスを対応しているという。

この投稿をInstagramで見る

また、別プロダクトとして人気が高いのが、麹を使ったビール「KOJI GOLD」。ナッシュビル現地のWebメディア「NASHVILLELIFESTYLES」は、Stithem氏へのインタビュー記事で以下のように述べている。

“Stithem chose to weave it into his recipe, producing amino acids and enzymes that give the beer an unmistakable hit of umami—much like a naturally occurring MSG. The result: a dry, crisp hybrid between a Japanese-style lager and a German Helles with a bonafide funk factor.”

「Stithem氏は最初の段階で、それ(発酵性の麹)をレシピに入れることを選択し、天然に存在するMSG(グルタミン酸ナトリウム)のように、ビールの“うま味”として紛れもないヒットを与えるアミノ酸と酵素を生成しました。結果、日本式ラガーとドイツ式ヘレスという、正真正銘のファンクファクターを備えたドライでクリスプなハイブリッドビールが生まれました。」

この投稿をInstagramで見る

このように、日本の食品素材への探求は、諸外国の大企業のみならず、Proper Saké社のような中小企業・スタートアップにおいても、積極的になされていることは非常に興味深い。

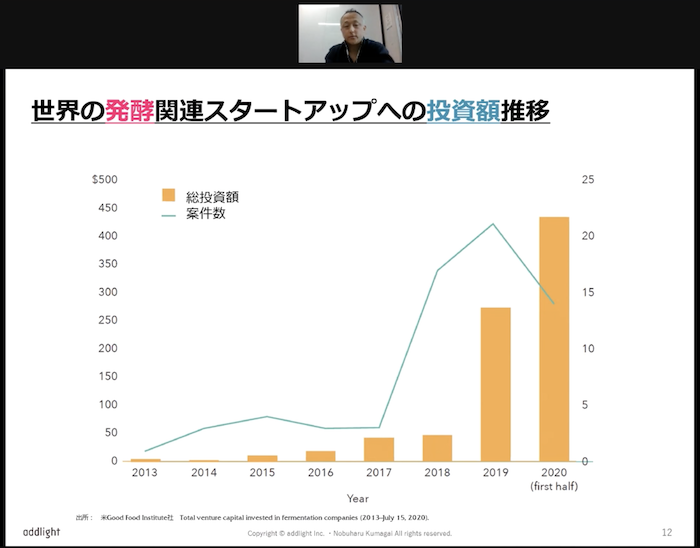

なお参考情報として、世界中の発酵関連スタートアップへの投資案件数と投資金額は、以下のとおり、2017年〜2018年を境に急激に伸びている。2020年はCOVID-19の影響で案件数は落ち込んだものの、総投資額が最高額を更新している状況だという。

培養肉だけでなく、NOSHへの探究心も旺盛に

さて、もう一つのテーマとしてあげられたのが「肉」である。といっても、普段我々が口にする類のものではなく、中長期的なスパンでの社会実装が期待されている「培養肉」と、すでに国内でもファーストフード店などで取り扱いが増えている「代替肉」だ。国内事業者だと、前者についてはインテグリカルチャー株式会社が、後者についてはDAIZ株式会社が、それぞれ有名どころとして挙げられるだろう。

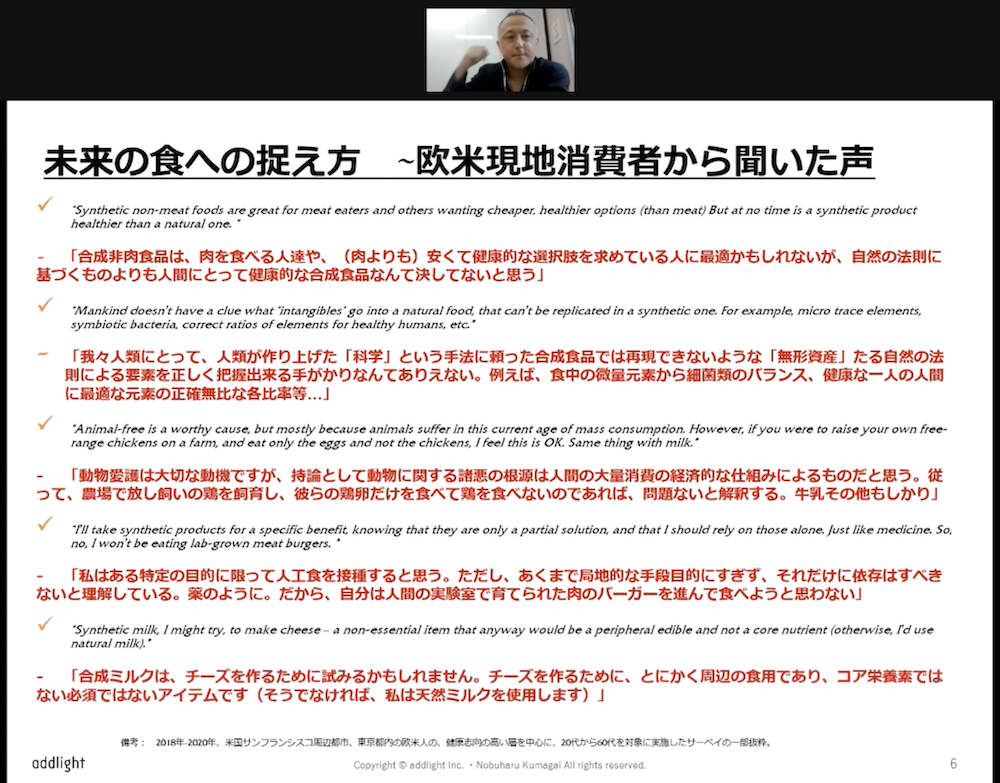

では、これらに対する人々の評価はどうか。熊谷氏が2018年〜2020年の間に、米サンフランシスコ周辺都市や東京都内の欧米人などを対象に行ったサーベイでのヒアリング結果によると、プラントベースやオーガニックといったテーマの食材に、人間本来の栄養があるとの認識がある人が増えてきているような印象が浮かびあがった。

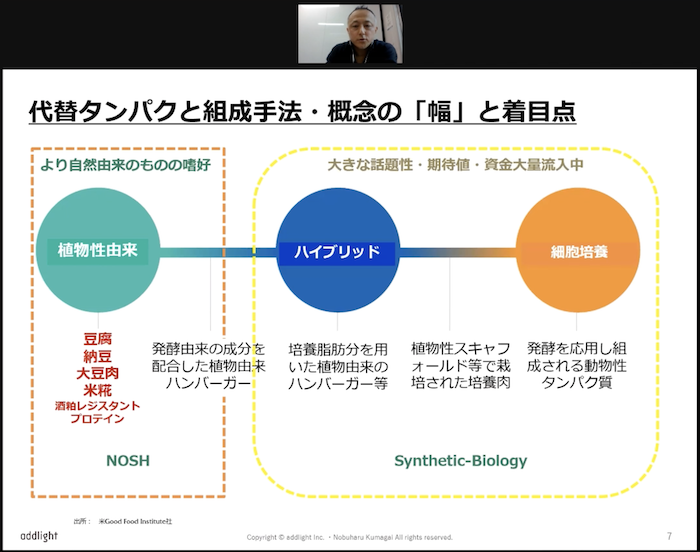

そもそも、この領域は植物性由来と細胞培養の二項対立ではなく、その間のグラデーションとして様々なアプローチが存在する。植物性由来と細胞培養のハイブリッドにしても、発酵由来の成分を配合したものがあれば、植物性のscaffold(細胞培養基材等)で栽培された培養肉もある。

先ほどのサーベイサンプルの結果に鑑みると、世界の「タンパク質危機」への対応技術の一つとして細胞培養技術がブームとなっている一方で、自然由来の食(NOSH:Natural-Organic-Sustainable-Healthy)への探究心も旺盛になっていると言えるだろう。

日本で馴染みの深い素材が世界で活用されている

以上のように見ていくと、FoodTechを牽引している欧米市場においては、既存の欧米由来素材による食技術ではなく、東洋の食文化をはじめとする非欧米由来の食への探求が、これからますます大きなトレンドになることが想定されると、熊谷氏は言う。

「米国の消費者は常に探究心に満ち溢れており、まだ馴染みのない東洋的伝統食材の中でも、特に発酵や麹といった日本伝来の食技術を取り扱った商品が続々と登場しています。食は、日本の中でも数少ない「日本発である利点」を活かせる領域だからこそ、新たな市場価値として商機があると感じています」(熊谷氏)

また、近年のビッグテック各社への批判に見られるような、シリコンバレーの功罪でもあるデジタル産業主義へのカウンターカルチャーとして、ラボベースではないNOSHな食材への機運も、確実に高まっている。このような「東洋食文化 × NOSH」という組み合わせこそが、日本の食の叡智が歓迎される可能性のあるポイントというわけだ。

先ほど、日本由来の食技術を活かしたベンチャー事例としてProper Saké社が紹介されたが、そのほかにも、日本で馴染みの深い素材を活かした米フードベンチャーは少なくない。例えば2016年に米オークランドに設立されたRenewal Mill社では「オカラ」の機能性や栄養価に着目しており、大規模食品工場から発生するオカラの残渣を有効再利用してオカラ・パウダーなどの商品化を行っている。また、2017年にカリフォルニア大学バークレー校の研究生2名が立ち上げたPrime Roots社では「麹」の多様な機能性に着目し、独自開発したユニークな菌糸体を基にした菌糸代替プロテイン商品を展開している。

「現状だと、FoodTechマーケットでは日本のプレゼンスは皆無に等しいからこそ、日本食の智慧がつまった発酵文化と、自然と共存する醸造文化をもっと積極的に発信していき、食を通じたウェルビーイングを牽引していけたらと考えています」(熊谷氏)

※後編記事につづく