スマホ向け独自OS「SUNBLAZE OS(サンブレイズ オーエス)」の開発と、それを搭載したモバイル端末「SUNBLAZE PHONE」の提供を進める株式会社アメグミ。

代表取締役CEOである常盤瑛祐氏(以下、トキワ氏)へのインタビュー後編では、現在進行している海外での展開事例について教えてもらい、併せて同氏が構想する「未来」について伺った。

(冒頭写真:2019年6月にフィリピン・マニラで開催されたスタートアップカンファレンス「IGNITE」にてピッチをされるトキワ氏 ※本人提供)

ブラジルで100台、インド・ミャンマー・ルワンダでそれぞれ10台の実証実験中

--現在のSUNBLAZE PHONE導入状況を教えてください。

トキワ氏:今はブラジルで100台、インドとミャンマーとルワンダでそれぞれ10台の実証実験を行なっています。まだ途中ですが、問題なく動作していると報告されています。

--例えばインドは、どのような実証内容なのでしょうか?

トキワ氏:SDGsに関わるサービスを中心に展開する日本企業が、現地の農家にスマートフォンを配っています。

対象はトマト農家で、まずは現地で農協を作ります。そこで土壌や水質のセンサーを導入し、より高品質なトマトをエビデンスをもって生産します。収穫された作物は、同社がまとめて買い上げ、もともとコネクションのあるインド現地の富裕層に売る、というビジネスモデルを考えています。

これを実現するためにはスマートフォンが必要であり、農家が直接、農作物の状況をスマホを通じて確認することができるようになります。

--基本的には、まずは農業がターゲットとなるのでしょうか?

トキワ氏:そんなことはないです。確かに、農業は親和性が非常に高いですが、例えば今、ある国際機関でのPoCの話もきています。そこでは毎年「貧困調査」を行なっているのですが、それが紙で実施しているんですよね。せっかく調査しても、紙がデータ化されるのは数年後で、その頃には状況も大きく変わっている可能性が高い。

であれば、SUNBLAZE PHONEを大規模に配布して、そもそもデジタルベースで統計調査しましょう、ということです。

もちろんこれは一例で、他にも様々な業種や対象者がターゲットになり得ます。

出典:アメグミ提供資料。顧客になりうる業界一覧

出典:アメグミ提供資料。顧客になりうる業界一覧

「独自OS × ローエンド」の領域にチャンスあり

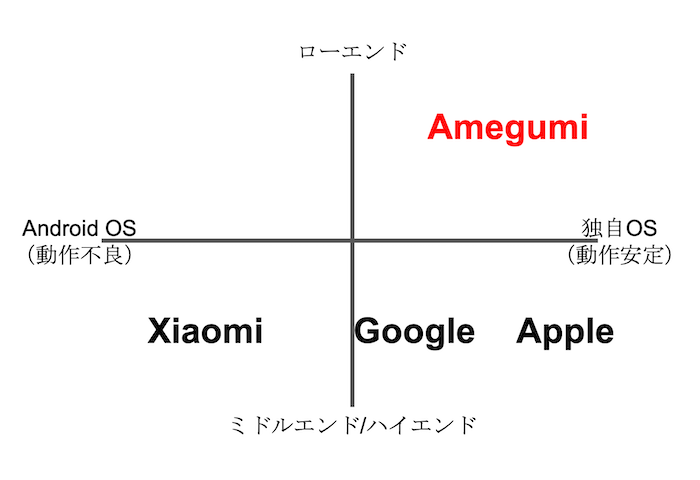

--素朴な疑問なのですが、GoogleやApple、ファーウェイなど、他のスマホメーカーがトキワさんの戦略を真似てきたらマズイんじゃないかと思うのですが、そこはどうなんでしょうか?

トキワ氏:まず前提としてですが、うちみたいにビジネスモデルを変えているスマホメーカーって実は少なくて、厳密な競合は3社のみになります。AppleとGoogle、そして中国のXiaomi(シャオミ)です。

Appleは自社ストアを持っていて、且つiTunesという音楽プラットフォームを持っています。Googleも自社ストアを持っていて、さらには巨大な広告ビジネスを持っています。

最後Xiaomiは面白くて、売上の10%と利益の半分以上が広告とEコマースで成り立っています。彼らはEコマースサイトを持っており、そこでスマホの他、空気清浄機やテレビ、炊飯器といったIoT製品を売っています。このIoT製品が全部スマホと紐ついていて、データ連動することで、そのデータを使ったEコマースと、そこでの広告売り上げが伸びていく、というエコシステムを構築しています。

つまり3社とも、端末を売ることで儲ける必要がありません。

出典:アメグミ提供資料より作成

出典:アメグミ提供資料より作成

トキワ氏:一方で、例えばSamsung(サムスン)なんかはハードを売ることで利益を上げるモデルになっているので、どうしても利益を価格に上乗せしなければなりません。よって同じハードであったとしても、Samsungが仮に120ドルで売るとしたら、Xiaomiはそれを80ドルで売る。そんな感じなんです。

だから一般消費者にとってはXiaomiの方が圧倒的に安く、インドではすでにXiaomiがトップシェアになっています。

Samsungなどの他スマホメーカーは、所謂「イノベーションのジレンマ」に陥っており、既存のビジネスモデルを変えることは至難の技ですから、Xiaomiのシェア増加を食い止める手立てがありません。

--そうなると、むしろ一番の競合はXiaomiということになりますね?

トキワ氏:ただXiaomiのターゲットは、消費購買力のある人になるので、上位中間層以上が対象になります。

もちろん、ロジック上は彼らがローエンドの方に進出してくる可能性もありますが、彼らはGoogleやAppleといったプレイヤーと戦わなければならないので、むしろ今は「独自OS × ローエンド」の領域にチャンスがあると考えています。

2020年は日本でのレンタルビジネスをスタートさせる

--ここまでの事業はよくわかりました。最後に、今後のアメグミさんの目標について、短期・中期・長期、それぞれのスパンで教えてください。

トキワ氏:まずは短期ですが、ここ1年はとにかく、色んなところでプロダクト・マーケット・フィット(※)を進めます。

※Product/Market Fit、顧客の課題を満足させる製品(プロダクト、サービス)を提供し、それが適切な市場に受け入れられている状態

特に日本では、早ければ2020年1月からレンタルビジネスを開始します。対象は様々で、例えば経理担当者が適切なセキュリティの元で自宅からメールチェックできるといった、バックオフィスのリモート業務環境整備などは、高いニーズがあります。他にも、営業マンの位置情報をGPSで把握したり、タクシーの決済端末や、飲食店のオーダー&レジ端末など、様々です。

結局どこもデバイスの「高い費用」に困っているので、うちだったら安く、動作の安定したものを提供できます。

--そうなると、タブレットとかも必要になってきますね。

トキワ氏:そうです。結局うちのビジネスはOSなので、タブレットも一緒です。

ちなみに今はローエンドモデルを前提にやっていきますが、ある程度の市場シェアをとったら、今度はミドルエンド・ハイエンド領域にも進出していく予定です。

--5年程度の中期ではいかがでしょうか?

トキワ氏:IPOに向けて頑張る、ということになりますね。新興国ではプラットフォームビジネス、先進国ではレンタルモデルのHaaS(Hardware as a Service)として展開し、売上利益ともに数千億円を目指します。生産台数も数億台になり、おそらくIPOぐらいには最低限ユニコーンになるかと思います。

--それでは長期的な、すごく先の未来構想はいかがでしょうか?

トキワ氏:僕がデータを集める理由は、「全員が幸せになる社会システム」を作るためです。だから、個人主義をベースとした資本主義と民主主義ではないんです。一番近いのは、スマートニュース鈴木健さんの著書『なめらかな社会とその敵』(※)で書かれているものになります。

これを社会的に実装しなければならないので、そのために4つの研究機関を立ち上げようと考えています。大学、美術館、シンクタンク、銀行です。

※『なめらかな社会とその敵』(鈴木健/勁草書房)。「伝播投資貨幣PICSY」、「伝播委任投票システム」、構成的社会契約論という三つの柱で、既存に変わる新しい社会システムの具体的な設計手法を説明している

新しい設計思想で作る大学・美術館・シンクタンク・銀行

--構想されている4つの研究機関について、詳しく教えてください。

トキワ氏:これらはすべてハブになる存在です。大学は「科学」の、美術館は「思想」の、シンクタンクは「政治」の、そして銀行は「経済」の、それぞれハブになります。

--既存のものだとダメなんでしょうか?

トキワ氏:ダメですね、設計思想が違います。何のために運営するかが違います。

例えば美術館でいうと、既存のものは批判ないしは美しいと言って、「見て終わり」です。そうではなくて、例えば物事の二面性を捉えることで全体が繋がり、そこから何を得たかといったインタラクションが行われるような場になるのが、僕の掲げる美術館です。

大学の場合も、例えば既存のものは新しいものを研究して論文にしておしまい。それを社会にどうやって実装するかは考えられていない。そこをやらなければいけません。

シンクタンクについては、例えば既存の政治シーンでは、バイオテクノロジーなどのめちゃくちゃインパクトがあるのに議論に乗ってこないテーマがたくさんあります。そういったものを議論に乗せねばなりません。

銀行も、ただお金を稼げばいいわけではなくて、ソーシャルインパクト投資など、全体の繋がりを見なければいけません。僕はソーシャルビジネスも十分に儲けられると思っています。例えば、FacebookやGoogleなんかも、僕が助けられたように、ソーシャルビジネスの側面があると思うんです。ただ、それを目的にやっていないから、そこに大きなインパクトを出せていないわけですが。

先ほど(中編で)お伝えした通り、社会では加害者が量産されるサイクルが出来上がってしまっています。だからこそ、「悪者の幸せなくして、全人類の幸せなし」の気持ちで、このような社会インフラの整備まで進めていきたいと考えています。

--なんとなく、この4つのワードは「今の言葉で表した場合」の言葉の与え方であって、実際にできる頃には、また適切なネーミングがなされる。そんな気がしました。

トキワ氏:こういった社会システムの話はわかりづらいので、今、コンマリさんの本を作った編集者からアドバイスをもらいながら、一冊の本にまとめています。

--それはとても楽しみです!いずれにしても、直近ではまずはレンタルビジネスのユーザー増加ですね。

トキワ氏:そうですね、ストアモデルで進めるプラットフォームビジネスは、アプリを充実させたりなどで時間がかかるので、まずはレンタルビジネスでキャッシュを生んでいきたいと思います。

編集後記

今、世の中の社会システムは老朽化しています。

例えば一つのサブシステムである家族システムについて考えてみても、弱体化する地域社会や核家族化に伴う依存先の希薄化・減少化に、上位システムである社会システムが追いつけていません。それゆえに、社会的孤立や孤独、虐待やネグレクトといった負の現象が顕在化し、常盤氏さんのおっしゃる「放置されやすい層」(中編)が地獄のエコシステムに組み込まれていってしまいます。

だからこそ、「GAFA級のビジネス」を通じた社会的包摂を実現すべく、そのための社会システム構築までを将来ビジョンに描かれているアメグミこそ、2020年に特集すべき最初の企業と考え、年始特集を組みました。

インタビューで「GAFAはなぜ、全員を幸福にできずむしろ断絶を生んでしまっているとお考えですか?」という質問をしたのですが、常盤氏からは「だって彼らは社会問題を解決することを目的に事業をしていないから」という回答。つまり、GAFA級に儲かり、かつ目的意識を完全に「社会問題の解決」に据えている点が、アメグミのレゾンデートルということです。

道のりはまだまだ長いと思いますが、社会の根本的なペインポイントに寄り添う視座を持つ稀有なスタートアップとして、当メディアでは引き続き、同社と常盤さんに注目して参りたいと思います。

株式会社アメグミについて

小さいころの地獄のような家庭環境を原体験に同じような家庭の人たちを支援することをミッションに掲げて2016年10月に起業。新興国(インドやインドネシア、カンボジアなど)のブルーカラー労働者が利用する安価・長持ち・最低限機能のスマートフォン向けのOSを開発。深センのOEM/ODMと共同でスマートフォンを生産し、企業向け(社員や契約先)に販売する。これまでデライトベンチャーズや、個人投資家の山本真司氏、川田尚吾氏、本田謙氏、宮田昇始氏、他数名から出資を受けている。

問い合わせ 株式会社アメグミ 常盤

Email: eisuke.tokiwa[at]amegumi.com

Webサイト: https://www.sunblaze.jp/

採用情報: https://note.mu/sunblaze/n/n813d6a50dfc5