FIN/SUM 2019 開幕!

日本経済新聞社と金融庁が共催する、国内最大のFinTech & RegTech(※)カンファレンス「FIN/SUM(フィンサム)」が、9月3日から4日間に渡って東京・丸の内で開催された。

※FinTech(フィンテック):金融(Finance)× 技術(Technology)の造語。世の中にある多種多様な金融サービスと情報技術を結びつけた、様々な革新的動向を示す

※RegTech(レグテック):規制(Regulation)× 技術(Technology)の造語。主にICTを活用して複雑化・高度化が進む金融規制に対応する金融ITソリューションを示す

今年で4回目となるFIN/SUMのメインテーマは「新しい成長の源泉を求めて」。

世界中に存在する環境問題、地域間格差、高齢化といった様々な社会課題の解決に役立つ技術トレンドとして、国内外におけるFinTechの潜在力とRegTechの重要性を広く発信することが、大きなミッションとして掲げられていた。

ここに至るFIN/SUMシリーズの経緯については、FIN/SUM運営事務局を事前取材した記事をご参照いただきたい。

[clink url=”https://lovetech-media.com/interview/20190819prefinsum/”]

今回のFIN/SUMでは合計80近くのセッションが設定され、それぞれにおいて国内外様々な要人が登壇。FinTechおよびRegTechにおける今後の可能性や課題について、金融・企業・政府・大学・スタートアップ等が集結して活発に議論が交わされた。

FIN/SUM 2019の3日目、9月5日に同時開催された金融庁主催シンポジウム「フィンテック・サミット 2019」では、副総理・財務大臣・金融担当大臣である麻生太郎氏が登壇。米Facebookが発表した「LIBRA」をはじめとする新たなデジタル通貨について、既存の規制における想定不足や課題の抽出、および規制当局による迅速な対応が必要であるとの見解を示した

FIN/SUM 2019の3日目、9月5日に同時開催された金融庁主催シンポジウム「フィンテック・サミット 2019」では、副総理・財務大臣・金融担当大臣である麻生太郎氏が登壇。米Facebookが発表した「LIBRA」をはじめとする新たなデジタル通貨について、既存の規制における想定不足や課題の抽出、および規制当局による迅速な対応が必要であるとの見解を示した

当メディアでは様々なテーマカテゴリーの中でも、「RegTech / SupTech」「社会課題解決」「金融包摂&社会的包摂」「デジタルガバメント」「エコシステム形成」といったテーマ領域を中心に、全13回に渡って、LoveTechに通ずると編集部が感じた各セッションの様子をお伝えしていく。

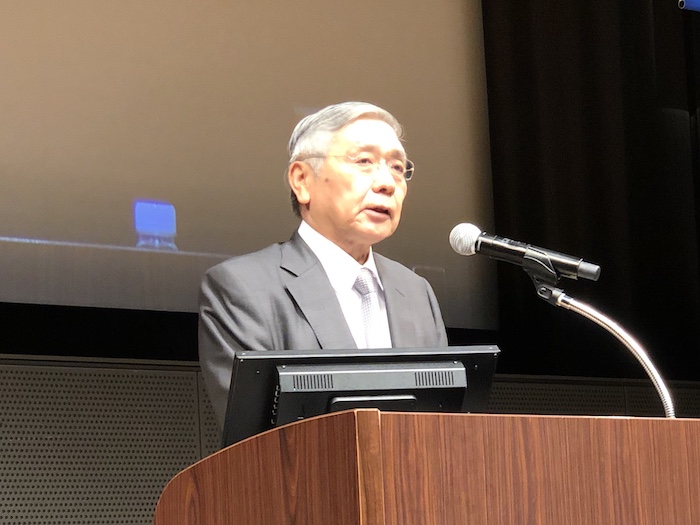

レポート第1弾となる本記事では、まず始めに、我が国がFinTechおよびRegTechを通じて目指す全体的な指針を確認するべく、2日目登壇の黒田東彦(くろだはるひこ)日本銀行総裁、3日目登壇の遠藤俊英(えんどうとしひで)金融庁長官、そして4日目登壇の根本匠(ねもとたくみ)厚生労働大臣 衆議院議員、それぞれによる講演内容について、順番にお伝えする。

FinTech企業と銀行が一体となって「銀行家」となれ

日本銀行の黒田東彦総裁からは「金融・技術の融合と新たな成長機会」というテーマで挨拶が述べられた。

同氏は経済学者ヨーゼフ・シュンペーターの著書『経済発展の理論』からの引用を通じて、「企業家」によるイノベーションと「銀行家」による適切な対象企業家への資金サポートがあってこそ、マクロ的に見て効率的な資金配分が実現し、経済成長を内生的に高めていく、と説明した。

ここで言われる「銀行家」とは、シュンペーターの生きた時代とは異なり、銀行以外にもVC(ベンチャーキャピタル)やFinTech企業の一部機能も含まれることになる。つまり、FinTech企業は「企業家」であり、同時に「銀行家」でもある可能性があるということだ。

昨今世の中でさけばれ続けている「イノベーション」という言葉だが、シュンペーターはこれを「新結合」という言葉で表現しており、FinTech企業による“新結合”の事例が各所で見られる。

例えば会計ソフトベンダーなどは、会計情報処理と信用情報生産を、文字通り「新結合」させたものといえる。顧客企業の同意があれば、粒度の高い詳細な商流・決済情報を効率的かつ即時に取得することができる。また、入手したデータの分析にAIや機械学習を活用することで、顧客の信用状態の評価ができる。昨今でトランザクション・レンディング(※)なる新しい融資の形が実現している背景には、このような流れがあるわけだ。

※トランザクション・レンディング:財務情報を元に借入条件を決定する従来の融資形態ではなく、日々の取引データを元に借入条件を決定する融資形態

よってこの新結合は、信用評価に要するコストの引き下げや、審査期間の短縮化、モデルの精度向上を通しての効率的な融資スキーム構築を可能にする。

一方、FinTech企業には十分な資金を備えていないケースも多く、顧客から寄せられる資金需要への対応が課題となり得る事から、金融機関による資金供給サポートが、今後ますます望まれる。

「金融仲介機能において、情報生産機能と資金提供機能のそれぞれに比較優位を持つ主体が協力して、より優れたサービスを提供する。すなわち、フィンテック企業と銀行が一体となって「銀行家」としての役割を積極的に果たすことができれば、新たな成長の源泉を生み出すことになるでしょう。」

AI、ブロックチェーン、API、そしてビジネス革新

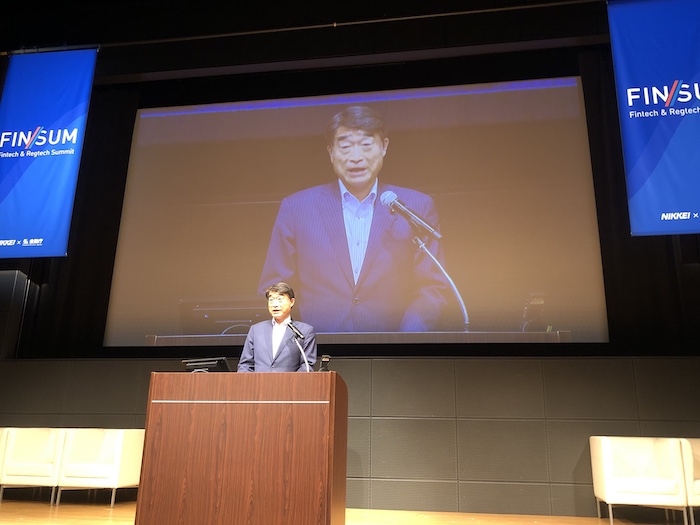

金融庁長官である遠藤俊英氏からは、FIN/SUM 3日目となる金融庁主催シンポジウム「フィンテック・サミット 2019」の冒頭において、主催者を代表しての挨拶がなされた。

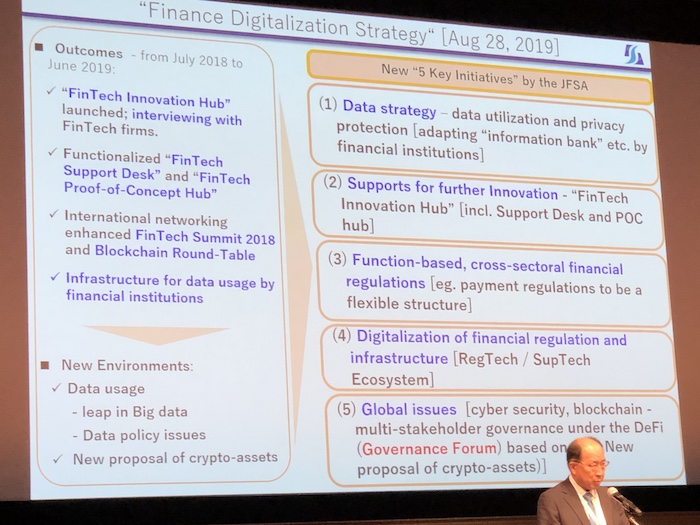

同氏はまず、本年8月28日に金融庁より発表された『利用者を中心とした新時代の金融サービス~金融行政のこれまでの実践と今後の方針~(令和元事務年度)』における「金融デジタライゼーション戦略の推進」内容に触れ、その認識を前提に、同庁内設置FinTech Innovation Hubによる活動報告『多様なフィンテックステークホルダーとの対話から見えた10の主要な発見』を新たに発表した。

データそのものが企業の価値創造の源泉に

まずは前者の『利用者を中心とした新時代の金融サービス』について。

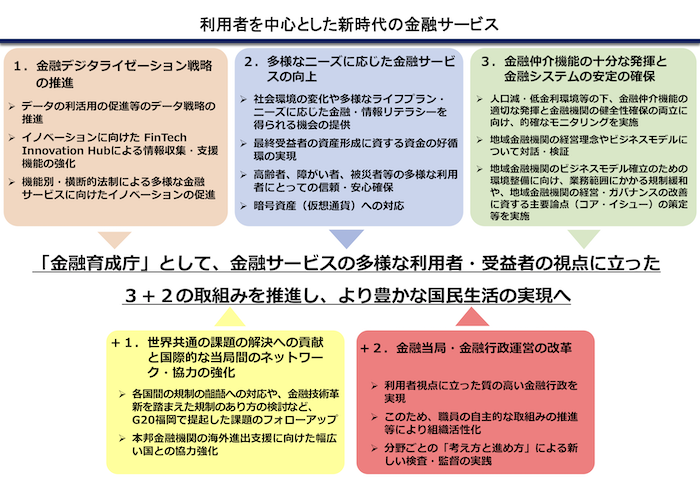

本年8月28日に発表された同内容によると、令和元事務年度における金融行政の方針として、大きく以下の5項目(3 + 2)に取り組むことが明記されている。

- 金融デジタライゼーション戦略の推進

- 多様なニーズに応じた金融サービスの向上

- 金融仲介機能の十分な発揮と金融システムの安定の確保

- 世界共通の課題の解決への貢献と国際的な当局間のネットワーク・協力の強化

- 金融当局・金融行政運営の改革

出典:金融庁「利用者を中心とした新時代の金融サービス」1頁

出典:金融庁「利用者を中心とした新時代の金融サービス」1頁

昨年度の方針「変革期における金融サービスの向上にむけて」と比較し、今年度における重要なポイントは、上述項目いずれもが「金融サービスの多様な利用者・受益者の視点に立っている」ことにフォーカスすることと言えるだろう。

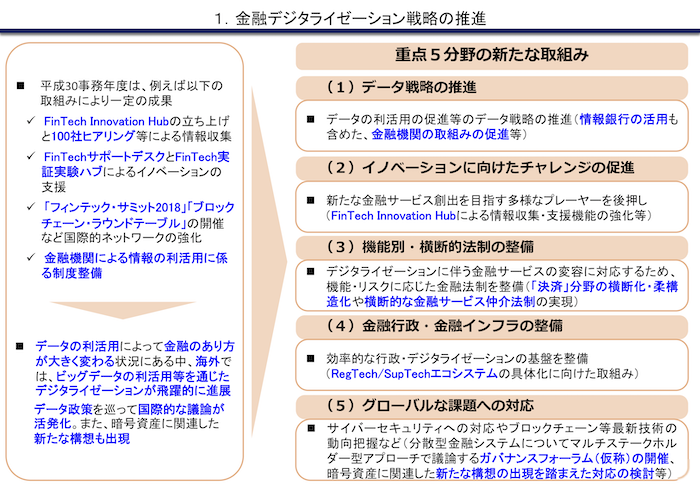

FIN/SUM 2019では、ここでの最初の項目「金融デジタライゼーション戦略の推進」について言及された。

出典:金融庁「利用者を中心とした新時代の金融サービス」2頁

出典:金融庁「利用者を中心とした新時代の金融サービス」2頁

「具体的には、新たに1番の『データ戦略の推進』を柱に据えて、金融機関によるデータの利活用が促進されるような環境整備を図って参ります。

そして、2番の『イノベーションに向けたチャレンジの促進』、3番の『機能別・横断的法制のさらなる検討』、RegTechを始めとする4番の『金融行政・金融インフラのさらなる整備』といった、これまでの施策を大きく進展させると共に、暗号資産をとりまく状況変化にも対応すべく、さらなる国際連携の創出、国際的なルール・税制への貢献、暗号資産に関連した5番の『グローバルな課題への対応』を進めていく方針であります。」

分散型金融システムに向けたマルチ・ステークホルダー・プロセス

我が国は今年、G20の議長国を務めた。

多くの議題が取り上げられた中でも、金融庁はブロックチェーン技術に関して様々な活用可能性や技術的な課題を議論するために、国内外の金融当局、中央銀行、国際機関の関係者、国内外の大学関係者、技術開発社などといったマルチ・ステークホルダー(幅広いステークホルダー)が参加する国際共同研究プロジェクトを推進し、ブロックチェーンラウンドテーブルといった国際会議等を主催してきた。

その結果として、自律分散型の技術の進展によって、今後規制の効果が十分に及ばない状況が想定され、従来の金融規制に代わる新たなアプローチを開拓することが必要だと考えるに至ったという。

「分散型金融システムに対する潜在的な影響評価の実施や、金融当局以外の幅広いステークホルダーとの対話を通じた新たなガバナンスシステムを構築することの重要性について、G20での合意が得られたところでございます。

我々はこのFIN/SUMを、FinTech分野を中心として、技術的な論点を含め、世界最先端の議論をリードする場として位置づけております。」

金融庁ではここで、2020年春に、ブロックチェーン技術に基づく分散型金融システムの課題や今後のさらなる活用可能性等を議論する場として「ガバナンスフォーラム」を開催予定であることを発表した。

分散型金融の新たなガバナンス体制構築に向けた議論を活発化させるプラットフォームとして期待してほしい、との思いが述べられた。

FinTechに関わる10の主要な発見 by FinTech Innovation Hub

金融庁では昨年7月、同庁内フィンテック室を中心としたチームで構成されるFinTech Innovation Hubを設置し、多様なFinTechステークホルダーとの意見交換を実施。本年6月末までに実施した「100社ヒアリング」(※)等、精力的な活動を進めてきた。

※100社ヒアリング:FinTechに係る技術・ビジネスの動向把握を通じ、今後のFinTech事業や、金融機関経営や金融・資本市場 への影響の方向性について分析し、金融サービスや国民生活向上につながるよう、政策課題の抽出や具体的施策を策 定を行うことも目的に実施された調査

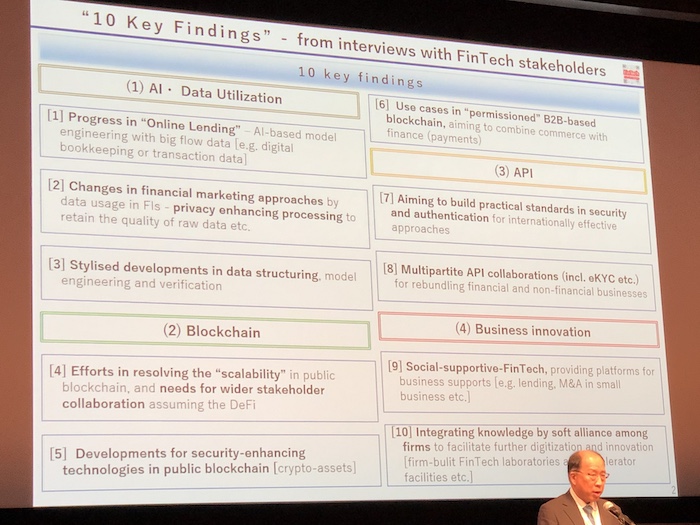

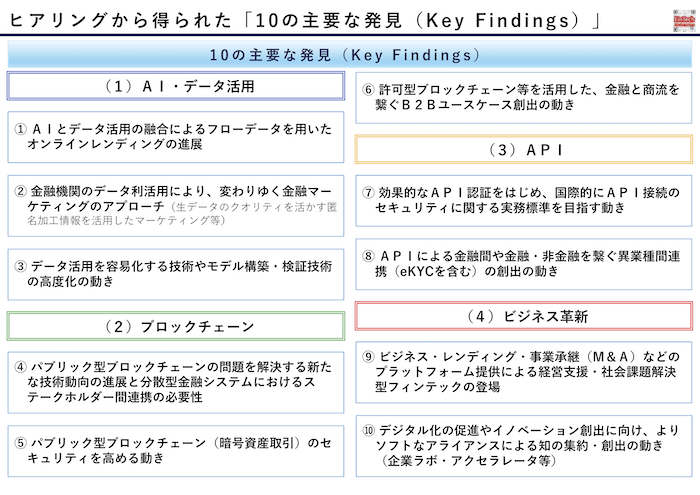

今回、この100社ヒアリングを通じて、利用者に提供される金融サービスがどのように向上・ 発展していくのかという点について、AI・データ活用、ブロックチェーン、APIなどの技術の観点を中心に、その動向や今後の取り組むべき課題を抽出し、「10の主要な発見(Key Findings)」として新たに発表された。

出典:金融庁「FinTech Innovation Hub 活動報告」21頁

出典:金融庁「FinTech Innovation Hub 活動報告」21頁

まず「AI・データ活用」に関しては、企業の取引データを用いたオンライン・レンディングの進展や、金融機関がデータを利活用して新たな金融マーケティングのアプローチを構築する動きが見られており、特に、データ利活用や効果的なビッグデータ解析を進める上でデータ構造化技術なども進展してきているという。一方、データ解析に起因するプライバシー問題など、AI活用のモデル化に伴う検証可能性の課題については、今後も有識者を交えて議論を深めていく必要があると認識しているとのことだ。

次に「ブロックチェーン」に関しては、パブリック型ブロックチェーンにおける決済速度の問題、いわゆるスケーラビリティの課題を解決する新たな技術動向の進展や、暗号資産取引のセキュリティを高める動きなども出ているという。また、ブロックチェーンを利用した新たなユースケースを創出する動きにも注目しており、特に金融庁に設置している『フィンテックサーポートデスク』、実証実験ハブの積極的な活用を促しながら、新たなサービスの育成にも取り組んでいくとのことだ。

さらに「API」に関しては、認証やAPI接続上のセキュリティなどの実務上の課題の他、非金融ともつなぐ異業種間連携といった前向きな事例も見られるという。

最後に「ビジネス面革新」に関しては、事業承継先との効率的なマッチングを可能とするオンラインプラットフォームによる経営支援といった動きが、事業承継といった社会課題の効果的な解決につながるとの期待を述べた。

攻めの社会保障政策に向けて

厚生労働大臣 衆議院議員である根本匠氏からは、FIN/SUM 最終日である4日目において、「未来を見据えた攻めの厚生労働行政 –Fintech/Regtechへの期待-」と題した基調講演がなされた。

FinTechを議論する場に厚生労働省トップがいらっしゃることに違和感を感じる方がいるかもしれないが、根本氏は2014年からこれまで11度に渡って自民党金融調査会長を務めており、かつてFinTechの可能性についてスタートアップ企業へのヒアリング等を進め、金融庁・経済産業省等各省庁および政府と与党が連携し一体となって政策体系を作り上げ、金融調査会として成長戦略の一角に据えた背景がある。

2017年12月には日本経済新聞社が主催した「REG/SUM(レグサム)」において、同氏は「レグテックと日本の将来」と題して、FinTechとRegTechの親和性、および日本の取るべき戦略について講演もされている。

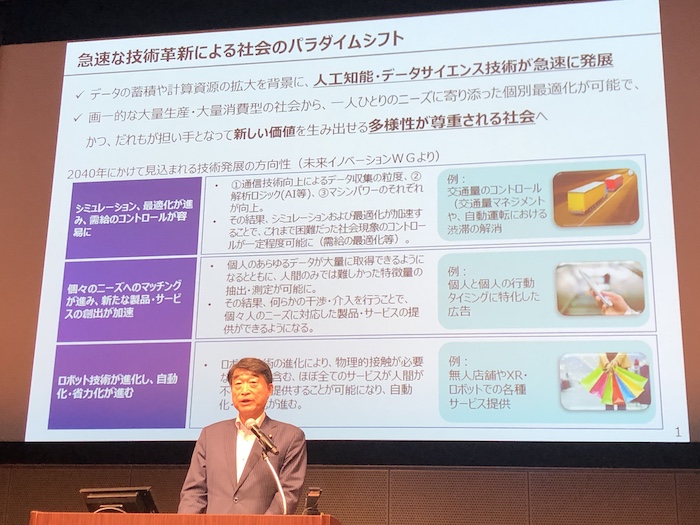

「多様性」と「新しい価値」に根ざした技術活用を

根本氏が今回の講演で掲げたキーワードは2つ。

「多様性」と「新しい価値」である。

従来の産業活動においては、平均的なニーズを捉えて量的な拡大を担うことが目的とされてきた。一方現在は、個々人の生活パターンなどから多様なニーズを把握し分析できることが可能になった背景から、この「多様性」に応える環境が整ってきていると言える。

また、価値への考え方についても、コスト・品質・耐久性・納期といったこれまでの価値に追加して、地球環境への優しさ、倫理観や公正さ、家庭的な暖かさ、心躍る経験、地域固有の物語、ストーリーへの共感など、人の感性に根ざした「新しい価値」が重要になってきていると言える。

人工知能やデータサイエンス技術が急速に発展してきたことにより、一人ひとりのニーズに寄り添った個別最適化が可能となり、それにより誰もが重要な担い手となって尊重される社会へと進んでいくというわけだ。

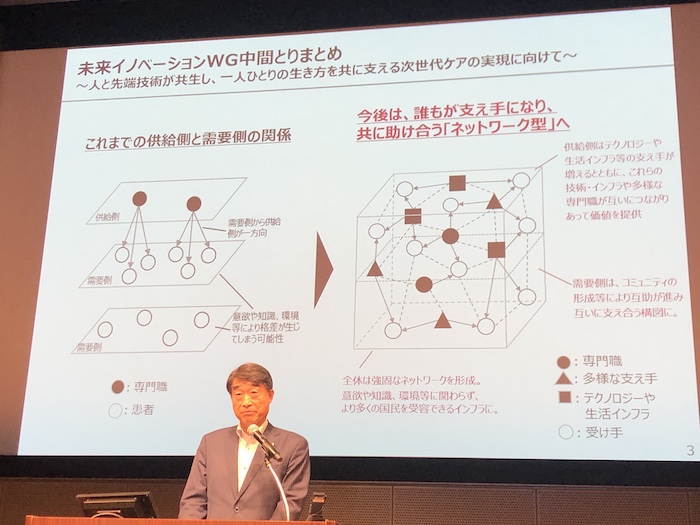

今年1月には省庁をまたぐ形で、「未来イノベーションワーキンググループ」(以下、未来イノベーションWG)という、以下の内容を検討項目とする有識者会議が設置され、人工知能研究者やテクノロジーの社会実装を進めるスタートアップ経営者など、錚々たるメンバーが委員として名を連ねた。

- 2040年の将来における日常生活を含めた国民の暮らしの中に、ICT、AI、ロボット等が溶け込んでいる社会システムという目標・将来像の作成

- その中で、変容していく医療介護サービスを想定した場合に、必要になる技術・サービスの抽出

- 上記を実現するためのムーンショット型プロジェクトの立ち上げ・ロードマップの策定、インテリジェンス機能の実現、民間投資・イノベーション活性化、政府の研究開発戦略の在り方の検討

ここでのディスカッションをもとに、新技術で実現可能な2040年の理想的な健康・医療・介護の姿として、以下の3点が提示された。

- サービスの担い手として、人と技術が共生し、その人なりの価値を届けることができる

- サービスの受け手として、誰もが幸せの実現に向けて、自分に合った生き方を選択できる

- 社会全体として、誰もがどんな状態であったとしても、「これでいい」と自然に思える

また、担い手と受け手に関して、先ほどの「多様性」と「新しい価値」という2つのキーワードに照らし合わせることで、分ける必要のない「ネットワーク型インフラ」へと考え方をシフトするべき、との結論にも達したという。

FinTechと金融イノベーションが果たす役割は極めて大きい

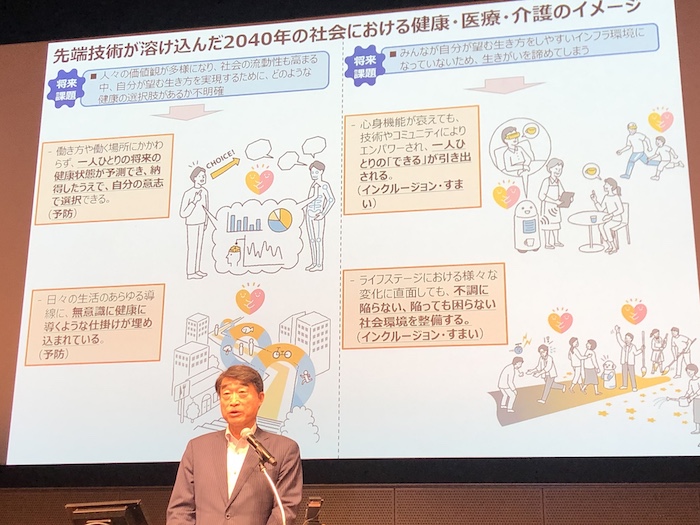

これらの議論を前提として、人工知能やFinTechといった先端技術が溶け込んだ2040年の社会における健康・医療・介護を想像したイメージが上図となる。

一人ひとりの将来の健康状態が予測できる環境下での日々の意思決定、無意識に健康状態に導くような仕組みが埋め込まれた社会の導線設計、コミュニティや技術によって個人の「できる」が引き出される環境、例え不調に陥っても困らないようなインクルーシブな社会など、描かれた未来は明るいものだ。

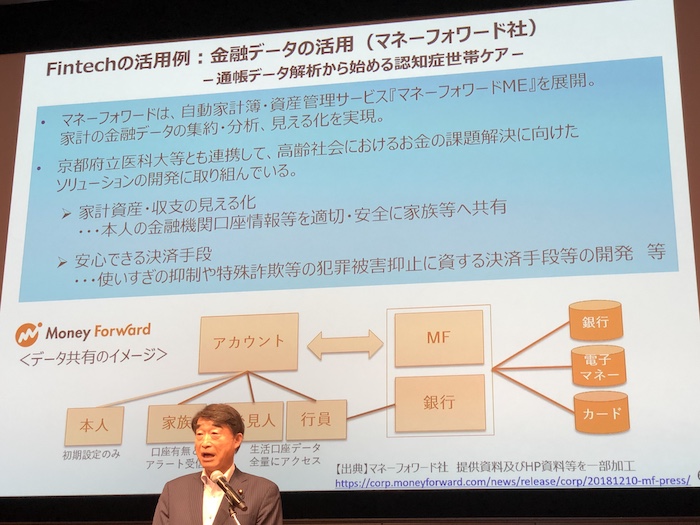

FinTech領域においても、具体的事例としてマネーフォワード社が取り組む「認知高齢者のいる世帯のサポート事業」が挙げられ、金融データ活用における産学連携の取り組みを評価された。

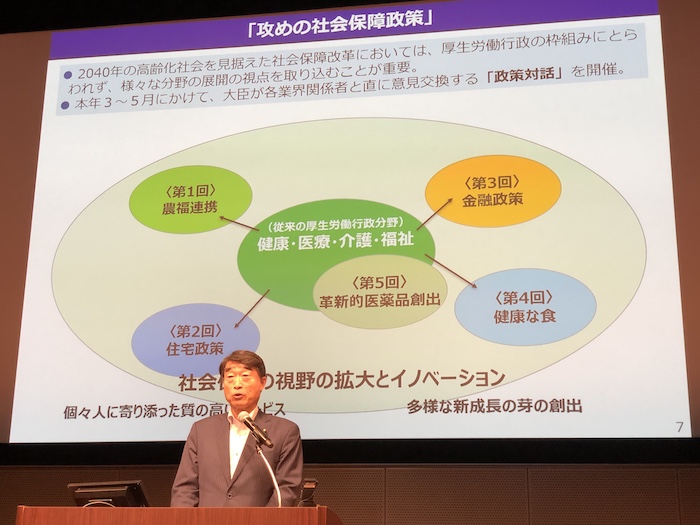

政府としては、こうした意欲的なビジョンを実現するためのロードマップを示し、新技術の開発やその社会実装をエンカレッジしていくことが重要と捉えているという。

そのために、今年3月から5月にかけて根本大臣が直接動く形で、各業界関係者と意見交換する「政策対話」を開催した。厚生労働省のウイングを広げ、幅広くディスカッションすることを目的としていたものだ。

「金融関係では、確定拠出型年金の拡充や手続きの簡素化、オンラインかといった年金制度に関するご指摘や、認知機能が低下する高齢者の概算管理のあり方などが話題となりました。早速関係省庁とも連携して、年金制度改革に関する検討や認知症・バリアフリー社会の実現に向けた議論を開始しています。

社会保障は人々の生活を支える仕組みですので、医療・介護・福祉といった限定された領域ではなく、人々の生活に関連する幅広い作業と問題意識を共有し、協力をしながら進めていくことが大事です。また、デジタル技術とそうした産業のポテンシャルを活用して、多様なニーズに応えることができれば、新しいイノベーションが生まれます。

社会保障の充実とイノベーションによる新成長、これを同時に発生するという考えです。私はこれを『攻めの社会保障政策』と呼んでいます。

繰り返し述べたように、多様性と新しい価値、これをキーワードとしたより良い未来社会の実現のためには、FinTechと金融のイノベーションが果たす役割が極めて大きいと考えています。」

編集後記

LoveTech MediaによるFIN/SUM 2019レポート。

第一弾は、我が国のFinTechに関わる戦略の大きな舵取り内容について、3名の要人による講演内容をご紹介しました。

自律分散(ネットワーク)型、ブロックチェーン、マルチ・ステークホルダー、多様性など今回のイベントにおけるキーワードがたくさん出てきました。

FIN/SUMでは、これらキーワードを中心として、FinTechおよびRegTechを取り巻く様々な動向について、国内外様々なステークホルダーを通じたディスカッションが展開されました。

まさに、FIN/SUMそのものがFinTech/RegTech議論におけるマルチ・ステークホルダー・プロセスの一部と言えるでしょう。

これから全13回に渡り、様々な角度から、FinTechおよびRegTechに関わる日本と世界のテーマを考えて参ります。

お楽しみに!

FIN/SUM開催初日の冒頭で主催者挨拶をされる山崎宏氏(日本経済新聞社常務執行役員)

FIN/SUM 2019 レポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. FinTechとRegTech、新しい成長の源泉へ期待高まった4日間 ~FIN/SUM 2019

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190909finsum01/”]Report2. RegTechとSupTech、その定義からポテンシャルまで要点解説

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190910finsum02/”]Report3. レギュレーション × テクノロジーが世界を変える《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190912finsum03/”]Report4. サーキュラー・エコノミーが熱い!レギュレーション × テクノロジー《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190913finsum04/”]Report5. 規制サンドボックスの現状、英国・香港・シンガポール・日本のケース

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190916finsum05/”]Report6. グリーン・デジタル・ファイナンス、環境に対する行動変容を設計せよ

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190918finsum06/”]Report7. 北欧デンマークが進めるデジタル融合社会とFinTechエコシステム

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190919finsum07/”]Report8. 金融資産72%は55歳以上が保有、高齢化社会で期待されるFinTech

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190920finsum08/”]Report9. 20兆ドルマーケット狙うFinTechスタートアップが考える金融包摂

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190923finsum09/”]Report10. 諸外国のオープンバンキング事例から考える日本のケース

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190926finsum10/”]Report11. クラウドファンディングが導く金融の民主化と、その先の世界

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190927finsum11/”]Report12. お金はどうあるべきか、フェイスブックLibraから考える《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190929finsum12/”]Report13. お金はどうあるべきか、フェイスブックLibraから考える《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190930finsum13/”]