はじめに

日本経済新聞社が主催する、人工知能(AI)の活用をテーマにした初のグローバルイベント「AI/SUM(アイサム)」。「AIと人・産業の共進化」をメインテーマに掲げ、4月22日〜24日の3日間かけて東京・丸の内で開催された、大規模ビジネス&テクノロジーカンファレンスである。6月に大阪で開催されるG20に先駆けた取り組みとも言える。

レポート第6弾の本記事では、「デジタル社会における産業とガバナンスのアーキテクチャ」というテーマで設置されたセッション記事、後編となる。

前編では、デジタル時代におけるガバナンスイノベーション議論の流れと世界の潮流、及び慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科・教授の白坂成功(しらさか せいこう)氏による「アーキテクチャ」思考の解説内容についてお伝えした。

後編では、東芝が昨年新たに打ち出した次世代CPSの実現に向けた取り組みと、法律レイヤーから見たデジタルガバメントにおける「相互運用性」の確保について、それぞれのディスカッションとともにお伝えする。

※写真左から順番に

<モデレーター>

・松田洋平(まつだ ようへい)氏

経済産業省 商務情報政策局 情報経済課 課長

<登壇者>

・山本宏(やまもと ひろし)氏

東芝 コーポレートデジタイゼーションCTO兼デジタルイノベーションテクノロジーセンター長

・増島雅和(ますじま まさかず)氏

森・濱田松本法律事務所 パートナー

・白坂成功(しらさか せいこう)氏

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科・教授

・上野山勝也(うえのやま かつや)氏

株式会社 PKSHA Technology 代表取締役

Toshiba IoT Reference Architectureの狙い

2018年11月、株式会社東芝は技術戦略説明会を開催し、これから目指す独自のIoTアーキテクチャ「Toshiba IoT Reference Architecture」を発表した。新生東芝として、コーポレート技術戦略の核を「サイバーフィジカルシステム(Cyber Physical System:CPS)」と位置づけ、迅速なBtoBサービス開発・提供の土台とするだけでなく、グローバルスタンダードに反映させることも目指していく方針だという。

本セッションでは、この「Toshiba IoT Reference Architecture」について、東芝 コーポレートデジタイゼーションCTO兼デジタルイノベーションテクノロジーセンター長である山本宏(やまもと ひろし)氏が解説された。同氏は昨年まで10年近く日本IBMの技術理事を務めた人物であり、CPSの専門家であり、IoT分野の第一人者でもある。

「私たちの、このToshiba IoT Reference Architecture発表を通じての狙いの一つは、これからお伝えする3つの要素を、IIC(Industrial Internet Consortium)が発表するIndustrial Internet Reference Architecture(IIRA)の次のバージョン2.0に反映させることです。」

IICとは、IBMをはじめとする米国に本社を置くグローバル企業5社によって2014年3月に設立された世界最大級のIoT推進団体である。現在では米国以外でも欧州や中国など200を超える団体が名を連ねており、特定の国・業種・業界・分野に偏らない、オープンなメンバーシップにより運営されるコンソーシアムである。ホームページを見てみるとお分かりの通り、エネルギー産業・ヘルスケア・製造業・鉱業・リテール・スマートシティ・交通など、様々な産業をまたがった団体であることが確認できる。

このIICからは様々なテクニカルドキュメントやホワイトペーパーがリリースされており、その中でも山本氏がおっしゃるIIRAとは、新たなIoTサービス創出に向けてリファレンス・アーキテクチャを定義したものである。

https://www.iiconsortium.org/IIC_PUB_G1_V1.80_2017-01-31.pdf

https://www.iiconsortium.org/IIC_PUB_G1_V1.80_2017-01-31.pdf

「これには2つ理由があります。

一つは、日本がIoTでリーダーシップを取ろうとすると、この領域へのコントリビューションなしでは進めることができません。ですので、こちらから働きかけています。

もう一つは、”アーキテクチャ”という言葉であるものを説明するときに、その間のバウンダリ(※1)・インターフェースは何か、ということを明解にしなければならないと考えているからです。

と言いますのも、世の中には色々なリファレンス・アーキテクチャがありますが、多分そのうちの半分はアーキテクチャではなく、コンセプトモデルだと感じています。

各ビルディング・ブロック(※2)間のインターフェースが明解じゃないと、アーキテクチャとは言えません。」

つまり、現在IICが提供するIIRAの内容には不足の要素があると山本氏は考えており、このToshiba IoT Reference Architectureで定義された内容をもとに、大きく3つの要素を追加するように働きかけることが、同氏の喫緊のアクションだという。

※1:システムの境界を表す要素

※2:メインとサブシステムの関係のように、システムとシステムをあわせて、一つのシステムになるという考え方

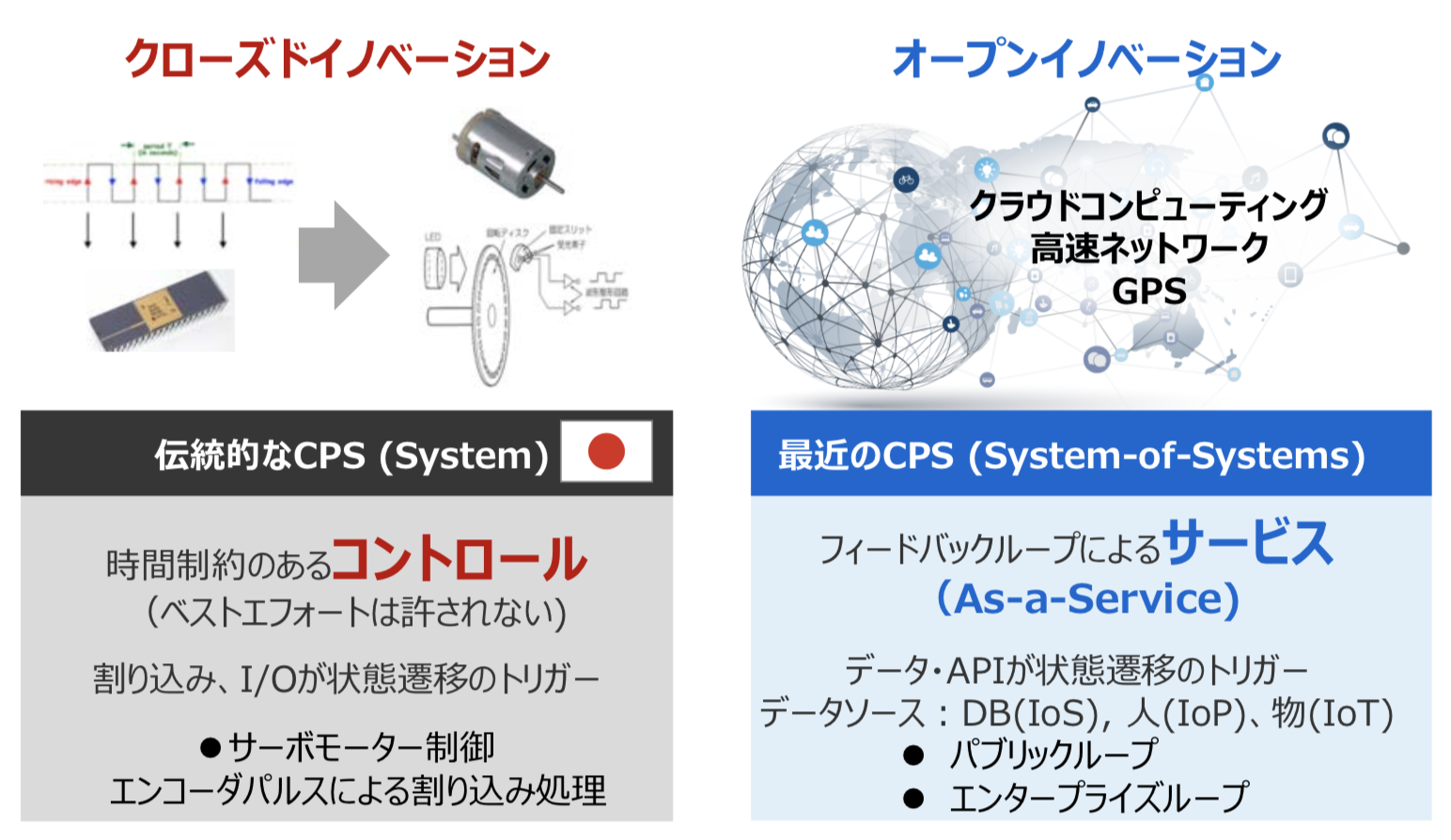

サイバーフィジカルシステム(CPS)とは

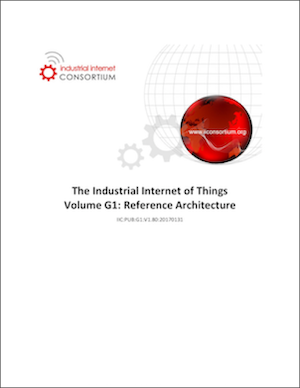

ではそもそも、東芝がコーポレート技術戦略の核と位置付けるサイバーフィジカルシステム(以下、CPS)とは何なのか。まずはその定義が示された。

山本氏曰く、CPSは、acatech(ドイツ学術アカデミー)やNIST(米国立標準技術研究所)の参照アーキテクチャ等をベースに、以下3ポイントで示されるという。

- CPSはデータソースはIoP(人)、IoT(モノ)、IoS(システム)の3つから構成される

- CPSはサイバーとフィジカルがループしてできる

- CPSは「System」「System of Systems(※)」「人(Human)」が要素として存在する。

※System of Systems:運用的独立性と管理的独立性を持った要素システムが集まって、一つのサービスや機能を提供するという考え方

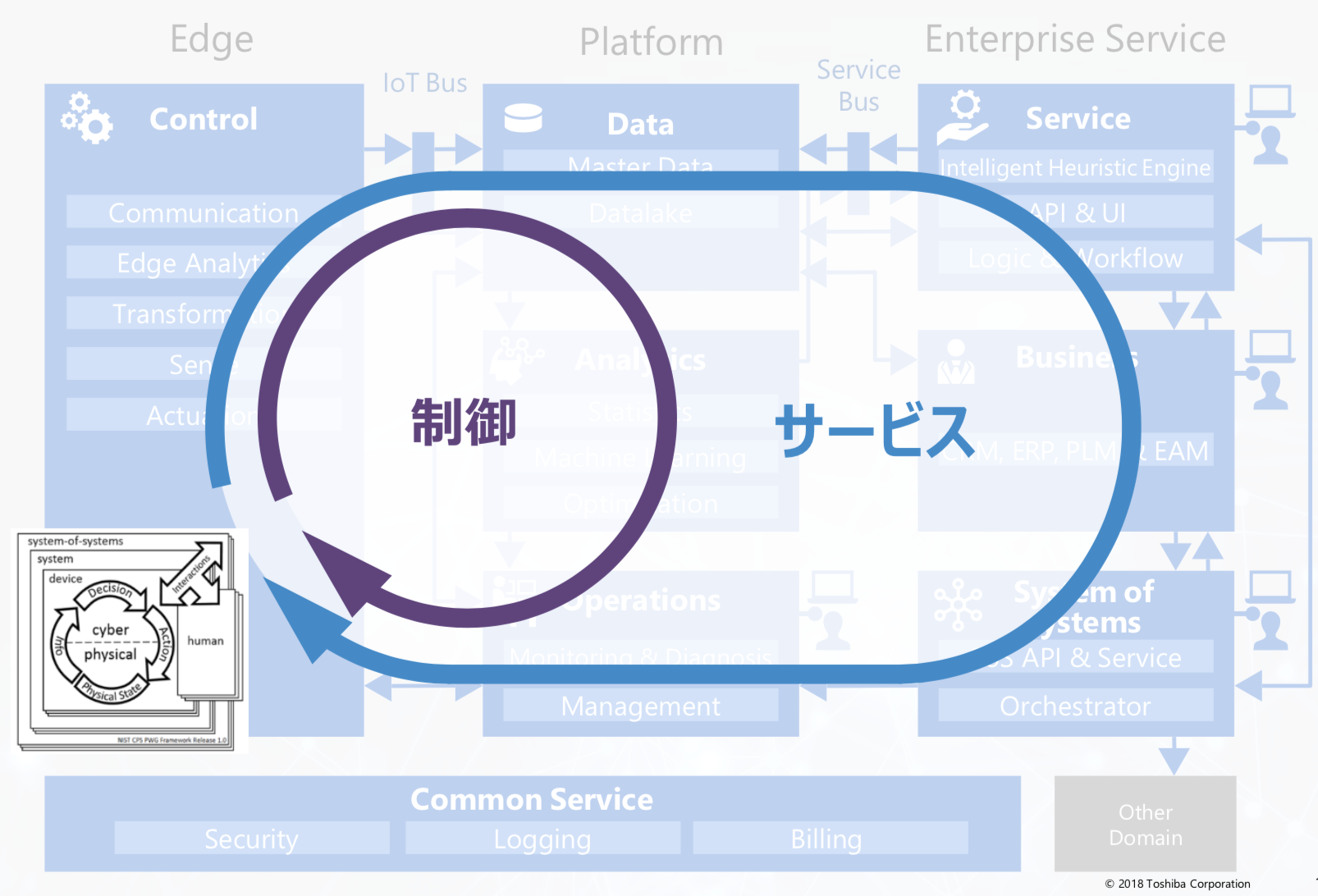

そして、このCPSは大きく「制御」と「サービス」に目的を分化できる。

出典:東芝

出典:東芝

制御(コントロール)は伝統的なCPSとして日本が得意な領域であり、クローズド・イノベーションを志向するものである。時間にセンシティブであり、ベストエフォート(※)は許されない、という特徴がある。

※各種通信サービスにおいて、その場の状況や状態によって提供される通信速度や品質などの性能が変化するようなサービス形態

CPS自体は昔からあるものだが、昔のCPSはこの制御のみの狭い世界で完結したものだったと言う。

一方、今回の新しいCPSの違うところは、”サービス”を志向している点であろう。これはオープン・イノベーションに最適であり、クラウドコンピューティング、高速ネットワーク、GPS等が安価な状態で提供できるものを言う。

このCPSの定義と共に2つの目的を達成するために、昨年11月に発表したのが、「Toshiba IoT Reference Architechture」だと言うわけだ。

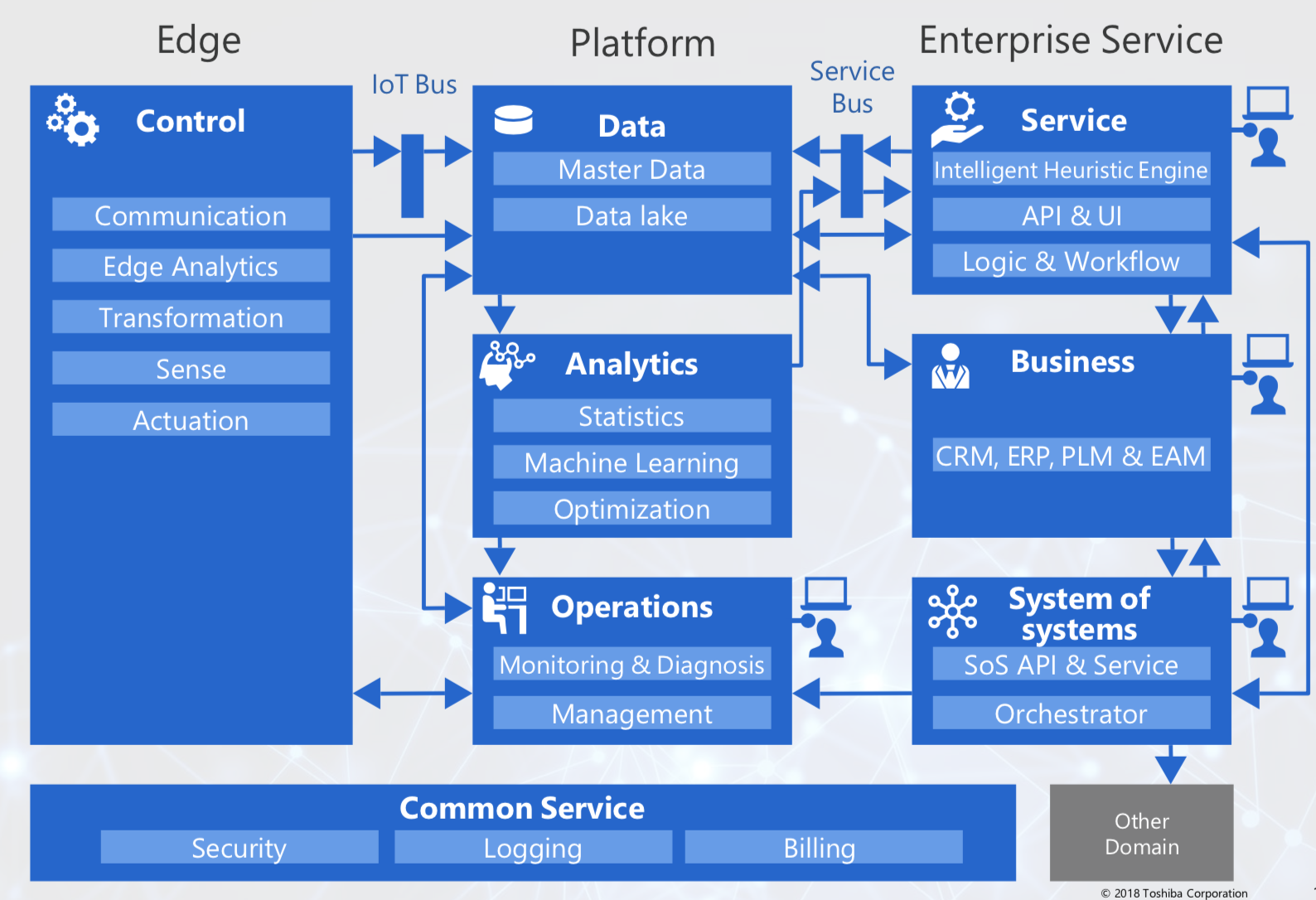

Toshiba IoT Reference Architecture Ver2.0

出典:東芝

出典:東芝

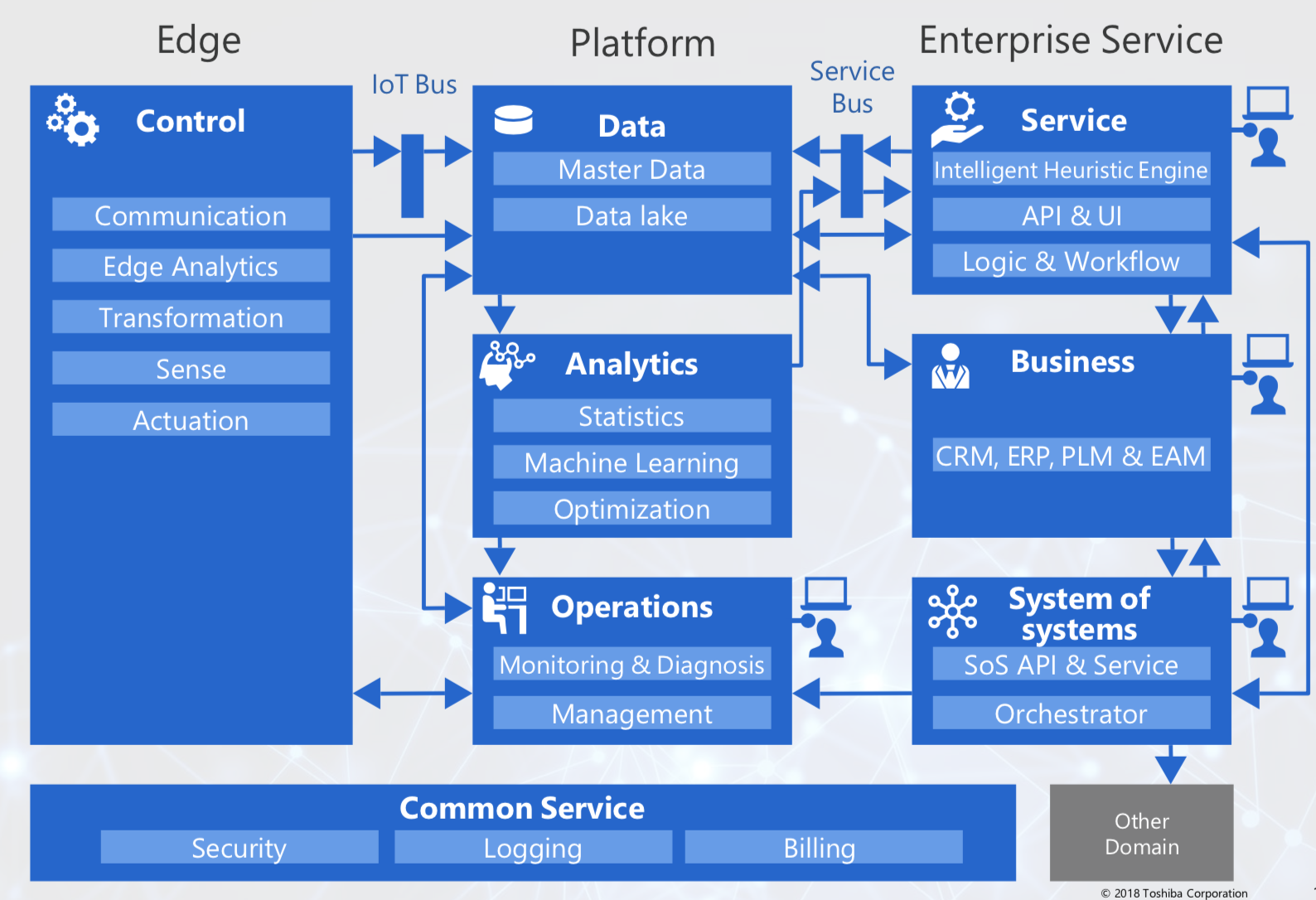

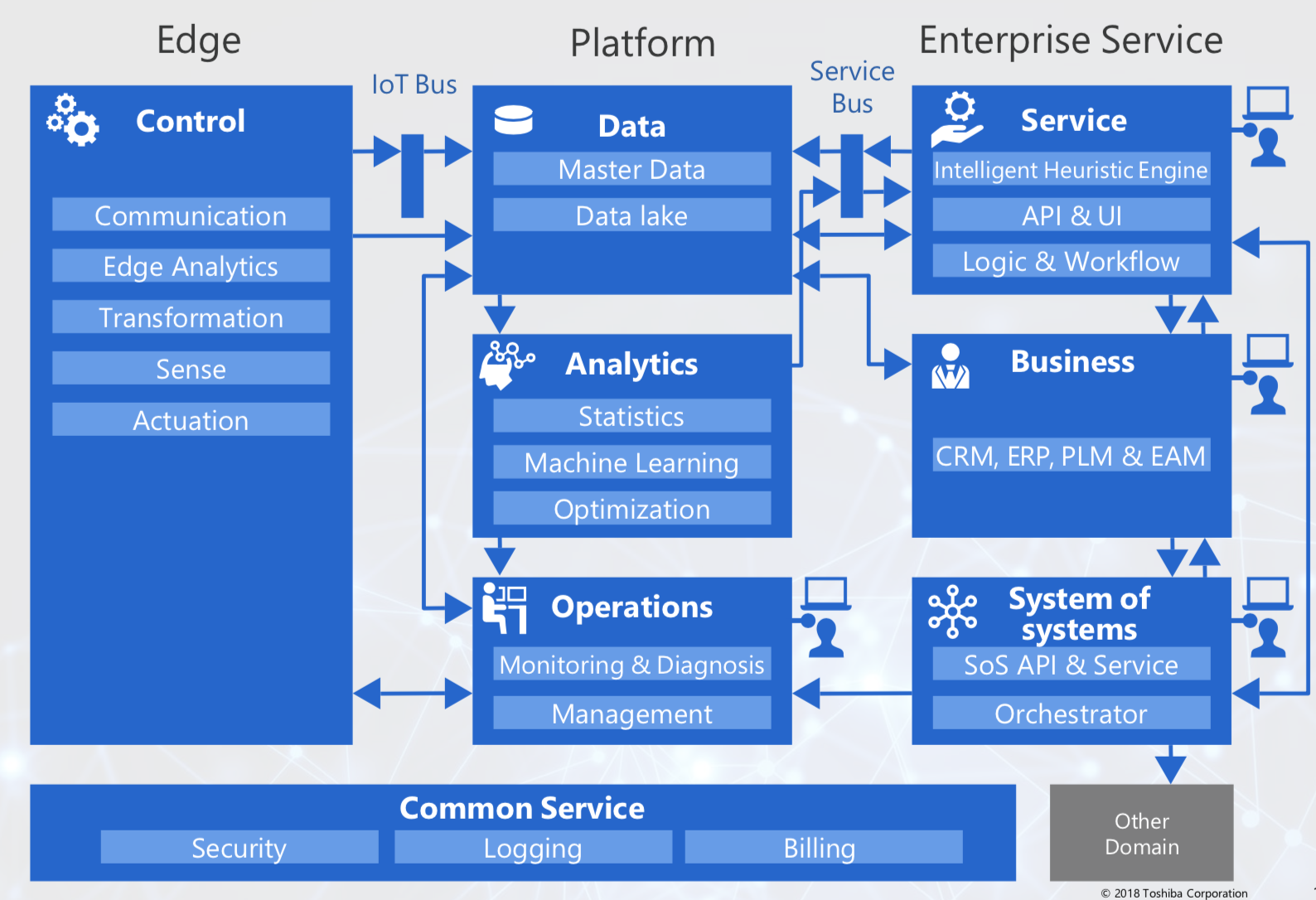

こちらがToshiba IoT Reference Architechtureの全体図である。

先ほどCPSの説明で出てきた3つのデータソースは、それぞれ「Edge(IoT・モノ)」「Platform(IoS・システム)」「Enterprise Service(IoP・人)」で表現されている。

そして2つの目的について、日本が得意な制御ループにはControl・Data・Analytics・Operationsという4つのコンポーネントが、サービスループには外側のコンポーネントが、それぞれ対応している。この「制御」と「サービス」を織り込んだアーキテクチャとしていることが、Toshiba IoT Reference Architechtureのポイントである。

出典:東芝

出典:東芝

それでは、冒頭にお話のあった、IICのIIRAに反映したい3つの要素とは何なのだろうか。

「まず1つ目。

IIRAではDataとAnalyticsはまとめて”Information”と表現されています。ロジカルアーキテクチャで設計する場合は、これをベースにフィジカルアーキテクチャを作るのですが、Informationというドメインはあまりにもでかすぎて、フィジカルマッピングという一つのものにならない、という判断のもとに、今回、DataとAnalyticsに分けています。

次に2つ目。

IIRAには「人(IoP)」のインタラクションがありません。日本は匠の継承がとても重要であり、ここが日本の中では重要になってくると考えています。

最後、3つ目。

そもそも、System of Systemsが今のIIRAに入っていません。

この3つの要素をIIRAの次バージョンに反映させる、ということを考えています。」

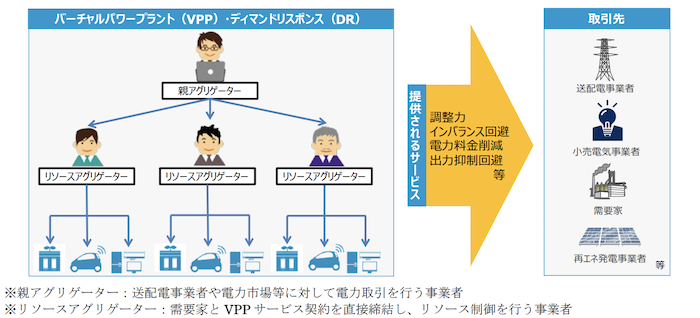

System of Systemsのユースケース

ちなみに、この中でも一番重要なのは「System of Systems」であり、IoTで既にユースケースが複数ある。

出典:ERAB(エネルギー・リソース・アグリゲーションに関するガイドライン、資源エネルギー庁)

出典:ERAB(エネルギー・リソース・アグリゲーションに関するガイドライン、資源エネルギー庁)

まずは垂直連携の事例として、仮想発電所(Virtual Power Plant:VPP)がある。仮想発電所とは、点在する小規模な再エネ発電や蓄電池等の設備と、電力の需要を管理するネットワーク・システムをまとめて制御することであり、複数の小規模発電設備やシステム等を、あたかも1つの発電所のようにまとめて機能させることから、そのように名付けられている。同じエネルギーというドメインで、複数の独立したシステムを束ねるメタレイヤーとしての事例だ。

また、エネルギーだけでなくスマートファクトリーについても、複数の工場の全体最適となるようなメタレイヤーを設けて、複数のフィジカルな工場をあたかも1個の工場であるかのようにする「Virtual Single Factory」といった事例もある。

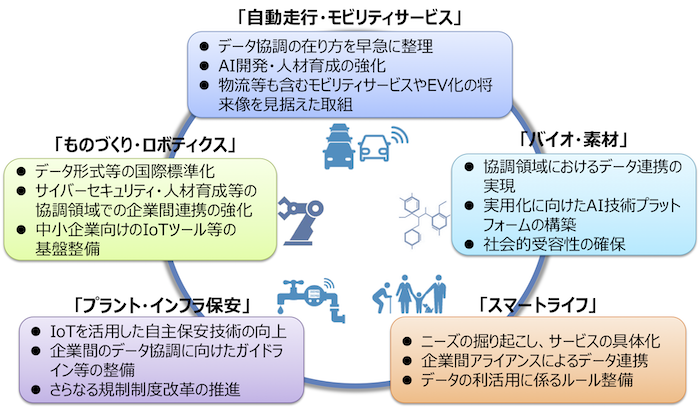

次に水平連携の代表的なユースケースとして、コネクテッド・インダストリーズが挙げられた。今後日本が目指すべき産業の在り方として政府が打ち出した概念であり、簡単に言うと、5つのフォーカスドメインをつないで、新しいバリューを生み出そうという話である。

出典:経産省「2017年東京イニシアチブ」

出典:経産省「2017年東京イニシアチブ」

この推進役として誰かがコーディネートに入らなければならないのは自明であり、それがSystem of Systemsになると思われるが、どうやってマネタイズするかという点に、まだ課題があるという。

「最後に一点だけ。アーキテクチャで一番重要なのは、この矢印です。

『この矢印の意味って何ですか?』ということに対して、きちんとインターフェースの観点で、バウンダリを明解にすることによって、コンポーネントの実装を入れ替えても機能するようにすることができます。」

パネルディスカッション

白坂氏(慶應義塾大学大学院):一点質問させてください。

一企業として見たときに、インターフェースを規定すると入れ替えられる反面、企業としては抱え込めず、他社が入ってこれると思います。

日本では、自分たちが得意なところを起点に全部を抱え込みたい、という考えが多いと思いますが、東芝さんの中で、これを表に出して標準化に持っていこうとなったときに、苦労されたことはありませんでしたか?

山本氏(東芝):回答としましては、抱え込みません。

通常、こういったCPSやIoTのシステムを作る時って、1社単体だと無理でして、他社とどこで「協調」し、どこで「競走」するかを明解にすることが重要だと考えています。

IoTからCPS作る時には3つの観点があります。

1つ目は「Instrumented」、つまりデータを取ってくる、キャプチャするところです。ここはまさに、協調するところです。

2つ目は「Interconected」、つまりデータ分析した結果、ビジネスパッケージやサブシステムなど他サービスと連携するところです。ここも協調するところです。

最後3つ目は「Intelligent」、つまりアナリティクスの部分です。ここはダイレクトにビジネス結果に影響するので、絶対に他社のものを使わず、競走するべきところです。

例えば、先ほどのこの図の「Business」部分。ここはCRMやERPといった、出来上がったパッケージシステムの部分です。ここには一切投資をせず、完全に他社とパートナーシップを組むところです。

つまり『どこで投資をして、どこで協調して、どこで競走するか』ということを、お互いに合意するために、このようなフレームワークを作ったわけです。

上野山氏(PKSHA Technology):先ほど、インターフェースのIn-Outが重要というお話がありましたが、本当にその通りだと思いました。

最近、デジタル空間と現実空間のIn-Outが変わってきているのが、面白いと感じます。

コンピューターのインターフェースの歴史をみると、GUIが出てきて、ブラウザが出てきて、スマホが出てきて、という文脈の中で、10年後に「今はなんだったんだろうね」と振り返ると、おそらくキーボードがなくなっていき、イメージセンサーやボットなど、不定形な環境をコンピューターが認識できるようになった時代と言われるのではと感じます。

そういう観点で、先ほどのIn-Outの観点って、非常に面白いなと感じました。

山本氏(東芝):AIは間違いなく5年くらいでコモディティ化します。

コンピューターの歴史って、ずっとコモディティとの戦いですから。

そうなった時に、単一のデータソースでのAI活用は、誰でもできるようになり、そうなった時に重要なのは「因果関係」だと考えます。

今のIoTソリューションって、風邪のひき始めを予測するようなものなんですよね。こういう環境なら風邪を引くよ、という。

これって一個のデータソースからだと無理で、どうやって複数のデータソースから、ぱっと見で無関係と思われる情報が、実は相関があることがわかるのか。

このような「現象を予測すること」がバリューになってくると思います。

そして、それがどうやって産業ドメインの中で意味を持つか、ということに価値が出ると思います。

アジャイルガバメント追求手段としてのデジタルガバメント

最後に、デジタル時代のガバナンスのあり方について、法制の観点から森・濱田松本法律事務所 パートナーの増島雅和氏が解説された。

デジタルをベースとした早すぎる産業の変化に制度が追いつかない、という背景のなか、テクノロジーが与えるインパクトが地理的・社会的に強大になってきており、さらに政治的色彩を帯び始めていることが、このようなデジタルガバナンス議論が各地で行われる理由である。

世界観や社会が目指すビジョンに関わる問題である以上、これに対するガバナンスが必要になるという考えだ。

規制アーキテクチャの「ずれ」が原因で発生する問題は、大きく2つある。

一つは法律をどう適用したらよいかわからずイノベーションの芽を摘んでしまうケースと、もう一つは「やってしまえ」という人たちがいて、気づいたらマーケットを飲み込んでしまっているというケースである。

特に日本は規制に慎重である反面、海外でモデルを確立した規制リスク管理に長けた外国企業が日本のマーケットを独占するということが起こり得るので、現状のままでは、日本が構造的に負け続けてしまうリスクが高い。

規制に書かれていないからやらない日本と、規制に書かれていないならやってしまう海外の、思考的な違いが顕著に現れやすい。

故に、産業の変化に柔軟位対応できるデジタル時代の制度アーキテクチャ(行政機能の発揮)が急務となっている。

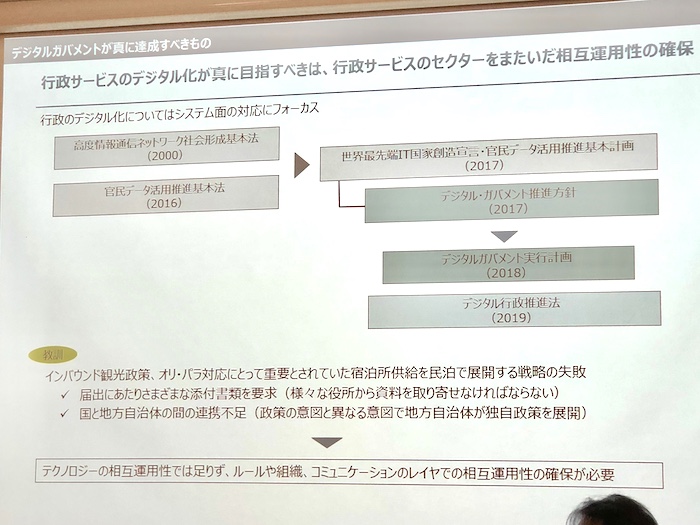

これまでも行政はデジタル化に対応してきたが、ほとんどはシステム面にフォーカスしたものであった。故にルールを作っても、いざ実装して運用しようとすると、セクター間で連携がうまくいかないケースが非常に多い。

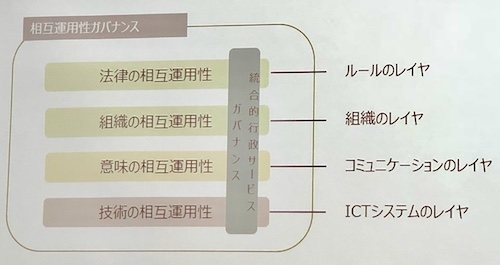

つまり、行政サービスのデジタル化が真に目指すべきは、テクノロジーの相互運用性だけなく、ルールや組織・コミュニケーションといったセクターをまたいだ相互運用性の確保であると言える。

ここでいう「相互運用性(interoperability)」とは、複数の組織が、それぞれのICTシステム間でデータ交換することによって組織間で情報や知識を共有し、それぞれのビジネスプロセスを通じて、双方に履歴のある目標の達成に向けて連携する能力のことを示す。

例えばEUの「New European Interoperability Framework(EIF)」は、相互運用性は組織の問題と捉えており、ICTシステムの問題のみで捉えることをせずに、全体をレイヤー化した枠組みとして捉えている。

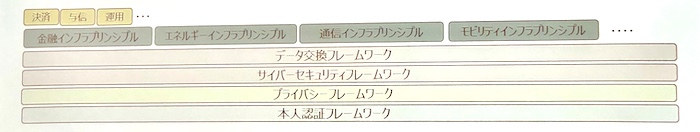

ここで増島氏は、相互運用性を確保するために必要な制度枠組みとして、「法制のレイヤー化」が有効なのでは、と考えているという。

デジタルネットワークを活用したビジネスでは、本人認証やプライバシー、セキュリティといった共通確保事項が存在する一方で、サービス内容によって「どの程度厳格に確保されている必要があるか」は異なる。故に、フレームワークごとの性能に応じてレベルを変えた基準が存在するべきで、基準の充足と継続的な監視は、専門機関が実施するべきだという。全省庁にプロを貼り付けるのは、リソース的に無理だという判断からである。

上図が、相互運用性を高める法制のイメージとなる。

「迅速にガバナンスを効かせる、アジャイルガバメント追求としてのデジタルガバメントであるべきで、法規制・社会規範・市場規律・ソフトウェアを組み合わせ、政府・非政府機関・事業者・利用者が協調してテクノロジーを社会の発展にプラスに生かしていくホリスティックな枠組みをデザインしていくことが、目指すべきところです。

アーキテクチャのコントロール者としての政府であるべきと考えます。」

編集後記

実はLoveTech Mediaでは取材としてAI/SUMに臨む際に、このセッションを最も楽しみにしていた背景があります。

世の中が良くなるすべての経済行為のベースには、適切なレギュレーションがあるべきであり、そのことを政府任せにせず、一人でも多くの方が当事者意識を持つべき領域であり、LoveTechな世界の根源に関わる重要領域の一つであると、メディアとして考えています。

大変専門的な内容となりましたが、東芝様をはじめ、世界各地におけるガバナンスおよびレギュレーションの動きをしるきっかけになってもらえれば幸いです。

次回Report7では、「ヘルスケア分野におけるAi活用の可能性」についてのセッション内容をレポートします。

今回のAI/SUM LoveTech Media特集シリーズでは初めての、インダストリー特化セッションの内容となります。

お楽しみに!

AI/SUMレポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. 令和時代成長の鍵は「AIとデータ」、G20大阪に先駆け開催されたAI/SUM

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum01_20190427/”]Report2. 精度の高いデータ集めと現場力こそ日本の強み、Made AI Japan

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190428_aisum02/”]Report3. 武力の種類・性質が変わるAI時代で国連が果たすべき役割とは

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum03_20190429/”]Report4. 課題先進国だからこそデザイン領域含めたAIリテラシー教育が必要

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190430_aisum04/”]Report5. デジタル時代に日本が進めるべきアーキテクチャ思考《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum05_20190501/”]Report6.デジタル時代に日本が進めるべきアーキテクチャ思考《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190502_aisum06/”]Report7. 官民それぞれから見るヘルスケア領域でのAI活用の可能性

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum07_20190503/”]Report8. 日本が向かうべき信頼ベースのガバナンスイノベーション

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190504_aisum08/”]Report9. 世界のソーシャル・グッド領域で活用されるAIが人々を救う

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum09_20190505/”]Report10. インディア・スタック事例から考えるSociety5.0時代のガバナンス《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190506_aisum10/”]Report11. インディア・スタック事例から考えるSociety5.0時代のガバナンス《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum11_20190507/”]Report12. LoveTech Mediaが選ぶAI/SUM Next 90登壇社注目スタートアップ

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190514aisum/”]Report13. ポストAIとしてのALife研究、電気羊の夢を見る日は来るか?

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum13_20190526/”]