はじめに

日本経済新聞社が主催する、人工知能(AI)の活用をテーマにした初のグローバルイベント「AI/SUM(アイサム)」。「AIと人・産業の共進化」をメインテーマに掲げ、4月22日〜24日の3日間かけて東京・丸の内で開催された、大規模ビジネス&テクノロジーカンファレンスである。6月に大阪で開催されるG20に先駆けた取り組みとも言える。

レポート第10弾の本記事では、「Society5.0時代の新しいガバナンス ー 政府の役割はいかに変革されるか」というテーマで設置されたセッションについて、前後編に渡ってお伝えする。

AI・IoTなどの新たなデジタル技術がビジネス構造を破壊・再構築する中、世界では国家によるガバナンスも破壊的イノベーションの岐路に立たされている。

Society5.0時代における新たな政府役割や官民の関係性について、公共サービスや規制の新しいあり方、プラットフォーマーへの対応といった多様な側面から議論するとともに、こうしたイノベーション実現に必要な新しい公共財について、インドでガバナンス改革をもたらしているデジタル基盤 “India Stack” の例も参考に、グローバルな観点から議論された。

前編では、まずSociety5.0が目指すにあたってのポイントを確認したのちに、このIndia Stackプロジェクトを推進する2名による、インドにおける公共サービスや規制の新しいあり方についての解説内容をレポートする。

写真左から順番に

<登壇者>

・西山圭太(にしやま けいた)氏

経済産業省 商務情報政策局長

・サンジェイ・アナンダラム(Sanjay Anandaram)氏

iSpirt Global Ambassador

・白坂成功(しらさか せいこう)氏

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科・教授

<ビデオ登壇>

・ナンダン・ニレカニ(Nandan Nilekani)氏

Infosys Technologies Limited Co-Founder and Chairman

Society5.0で目指す社会とは

始めに、なぜこの「Society5.0時代の新しいガバナンス」というテーマでのセッションが企画されたのか、経済産業省 商務情報政策局長である西山圭太氏より説明された。

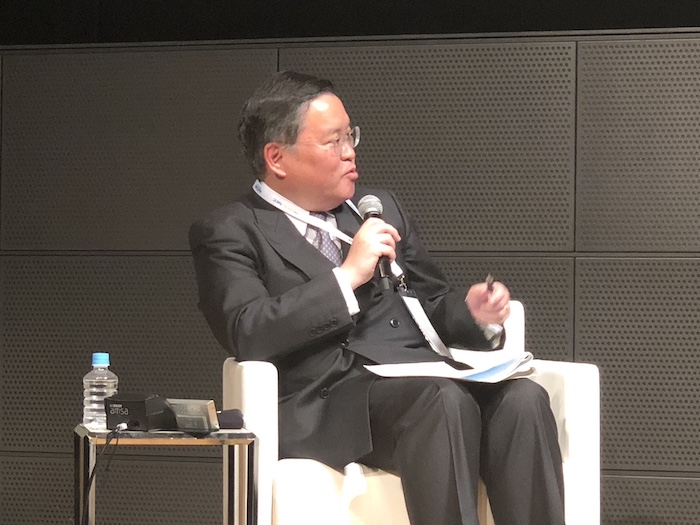

そもそもSociety5.0とは、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)のことを示す。

内閣府ホームページ「Society 5.0」より抜粋

内閣府ホームページ「Society 5.0」より抜粋

これまで人類が経験してきた4つの社会、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されたものだ。

これまでの社会では、経済や組織といったシステムが優先され、個々の能力などに応じて個人が受けるモノやサービスに格差が生じている面があったが、このSociety 5.0時代では、ビッグデータを踏まえたAIやロボットが人間の手を煩わせていた日々の煩雑で不得手な作業を代行・支援するので、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることができるようになるという構想である。

そしてこれにより、ガバナンスのあり方、政府のやり方も変えざるを得ないというわけだ。

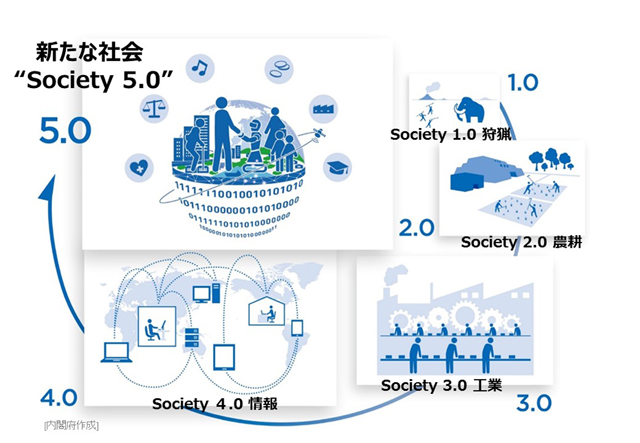

このSociety 5.0を実現する上で、政府が発表した概念が「DFFT(データ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト)」、訳して「信頼ある自由なデータ流通」である。

どのような規制を作成し形成するべきか。その構築には、アーキテクチャ思考が求められる。

例えば典型的な例として、自律走行車を考える際には、全く新しい規制の枠組みが必要であり、そのためには、政府自身がデジタル・トランスフォーメーション(DX)を公共分野で実現すべきである。

それに対する非常に良い例として、インドによるガバナンス・イノベーションが挙げられる。そう、同国が進める公共デジタルインフラ「India Stack(以下、インディア・スタック)」である。

そのような背景から、本セッションではまず、このインディア・スタックの取り組みのキーパーソンである、インフォシス社共同創設者兼会長、ナンダン・ニレカニ氏からビデオメッセージが寄せられた。

なお、インディア・スタックの概要については、同じくAI/SUMの別セッションレポートで記載しているので、以下を併せてご確認いただきたい。

https://lovetech-media.com/eventreport/aisum05_20190501/#India_Stack

インドモデルは多くの発展途上国に適用できる

(一部要約)

「2009年からインドでは、全人口をカバーする変革のある試みを開始しました。

その大きな取り組みの集大成が、インディア・スタックです。

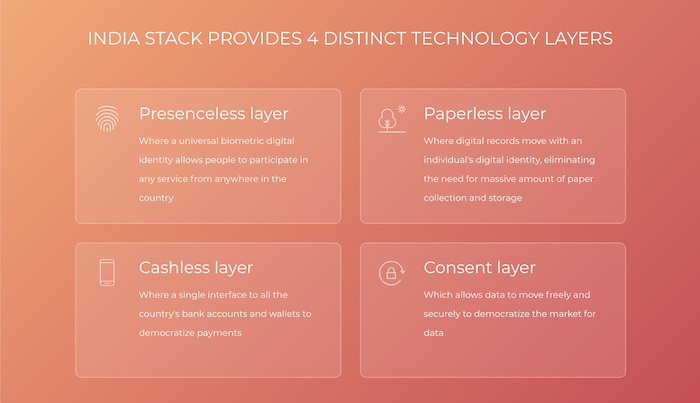

この取り組みには大きく、4つの特徴があります。

まず一つ目。

これは、インド全域をカバーするIDシステムであるということです。

今や12億人の国民がデジタルIDを持っており、本人確認のためにオンタイム・リアルタイムで使っています。

これにより多くの国民のデジタルアクセスを実現し、コストを削減し、今まで何時間もかかっていた処理をものの数分で終わらせることを実現しました。

全ての地域で、高度の製品サービスを受け取れるということです。

二つ目。

このIDによって電子署名を使える、ということです。

紙は必要ありません。どこからでも携帯があれば電子署名により処理を進めることができるようになりました。

三つ目。

これは決済革命につながりました。

インディア・スタックには統一決済インターフェースがあり、中央銀行が所有するNPO組織が、この決済を取り仕切っています。

堅牢性があり信頼性が高いことが特徴です。

二つ目と三つ目をまとめて、ペーパーレス・キャッシュレスが実現しています。鉄道と同様に、政府がデジタル公共財といったデジタルインフラを整備すべきという考えのもと、ここまで進めてまいりました。

そして最後、四つ目。

インディア・スタックは、人々をエンパワーできるようになります。

この仕組みのもとでは、大手企業・政府のみならず、誰もが多くのデジタルフットプリントを生み出しており、一つひとつの企業・個人をエンパワーメントすることができないか、という思想のもと、エンパワーメント・アーキテクチャを作りました。

システムを使ってリアルタイムで納税情報などのインフォメーションを受け取れますし、これまで実際に”信用”にアクセスできなかった人も融資を受けれるようになりました。

デジタルフットプリントを使い、自分のデータをうまく使おうとすることによって、より良い医療や教育サービス、公共サービスを受けれるようになったのです。

不正なしに給付金を届けることもできます。

このように、多くのピラミッドの底辺にいる人たちを支援できないか、という思いで、このデジタル公共財については政府が指揮をとっています。

このインドのアプローチは、特に発展途上国に適用できると考えています。

アフリカ含め、世界では50億の人々がスマホを持ち、多くのデジタルフットプリントを残しています。

発展途上国では、経済の前に、先にデータが豊かになりました。

このデータを使って、個人がそれぞれ生活を豊かにすることに応用できると考えています。

日本はテクノロジーのリーダーであり、インドはサイバーセキュリティのリーダーです。

ともに手を取り合うことで、素晴らしい協力分野になれると考えております。」

講演後に改めてインディア・スタックのホームページをチェックし、上述4ポイントは、インディア・スタックが提供する4つのテクノロジー・レイヤーに対応したものであることが、お判りいただけるだろう。

出典:インディア・スタックHP

出典:インディア・スタックHP

インドのSushasan Stackが経済をエンパワーする

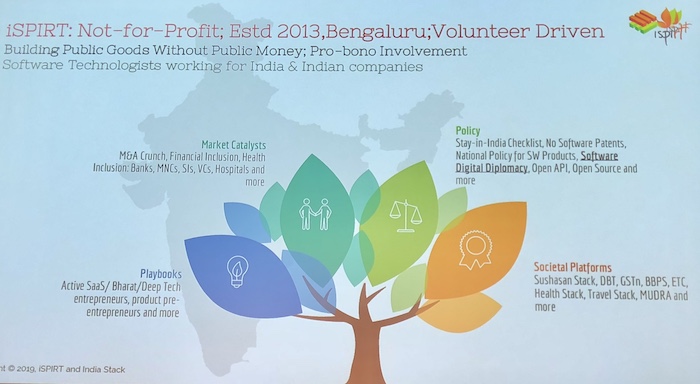

このインディア・スタックは、民間組織「iSpirit」によってドライブされている。このiSpiritのグローバルアンバサダーであるサンジェイ・アナンダラム氏から、より具体的なチーム及びプロジェクトの内容が解説された。

アナンダラム氏は、企業、NGO、スタートアップ、ファンドのエグゼクティブ、起業家、投資家、教師、取締役、メンターとして、グローバルテクノロジー業界で30年以上の経験を持っている人物である。

iSpiritは、2013年にインドのバンガロールで作られた非営利組織である。参加者は基本的にプロボノであり、ソフトウェアエンジニアをはじめとするITの専門家が集結している、民間主導のチームだ。

背景としては、昨今のデジタルガバナンスにおける地政学の変化がある。ヨーロッパではGDPRが策定され、中国はグレート・ファイアウォール(金盾)を敷き、エストニアは独自の電子政府モデルで発展を遂げている。政府と市民との間の関係は変わってきているわけだ。

そんな中インドはどうするべきか、という議論となり、「社会善のためのデジタルプラットフォーム」を構築する、という方針になった。それがインディア・スタックプロジェクトであり、iSpirit組成の背景である。

先にニレカニ氏もおっしゃる通り、インドのこれらの取り組みは、発展途上国のモデルにもなり得る。以下は、アフリカ連合AU委員会委員長であるムーサ・ファキ氏のツイートである。

I suggest a continent-wide digital identity model to track African member state progress, learn from India’s experience, to create an African-conceived and owned system that ensures inclusive, harmonized growth for our Continent. #DigitalID4Africa pic.twitter.com/EQXpN95L4D

— Moussa Faki Mahamat (@AUC_MoussaFaki) 2018年11月18日

(アフリカ加盟国の進捗状況を追い、インドの経験から学び、アフリカ大陸の包括的で調和のとれた成長を確実にする、アフリカ発想の独自のシステムを構築するための、大陸全体のデジタルIDモデルを提案します。)

インドのモデルを参考に、アフリカでも新たなデジタルプラットフォームを整備するべきだ、という意欲が確認できる。

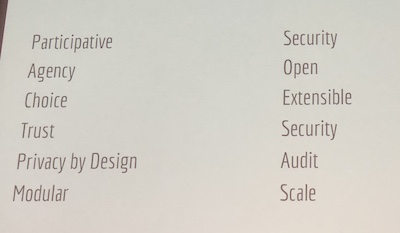

インドのデジタルガバナンス構築において、原理原則としていた要素はたくさんあるという。

参加型であり、選択肢を提供し、信頼があるべきであるという。また信頼だけが重要だけでなく、それが検証可能でもなければならない。もちろん、規模の拡大も重要ポイントである。

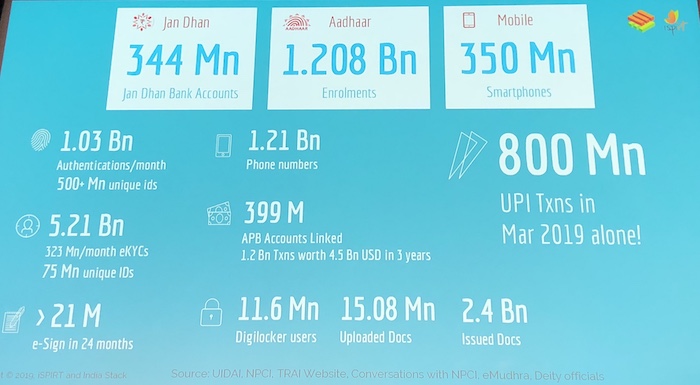

数字で見た際のインディアン・スタックの運用状況がこちらとなる。

画像左上のJan Dhan(正式名称:Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana、PMJDY)とは、20歳から65歳までの年齢層に適用可能なインド政府の金融包摂プログラムで、誰もが銀行口座、送金、クレジット、保険などの金融サービスへのアクセスを可能とするべく実施されているものだ。現段階で3億4,400万の口座がJan Dhanで作られている。

またその隣のAadhaarとは、指紋認識と網膜スキャン技術を活用した生体認証により、国民全員に一意のデジタル識別IDを付与するプロジェクである。これがインディア・スタックの基礎となるものだ。現段階で12億800万人がIDを作成している。

そして驚くことに、2019年3月単月での決済トランザクションは、なんと8億件だという。このシステムが既に国民生活に根付いたものになっていると言えるだろう。

このようにして、インドは「信用の民主化」を進め、コストを下げることで投資を増やせるように設計を進めていった。

インドでは次の展開として、医療提供におけるイノベーションも進められている。5億人のインド人に対して展開され流、世界最大の医療の仕組みを青写真として描いているという。

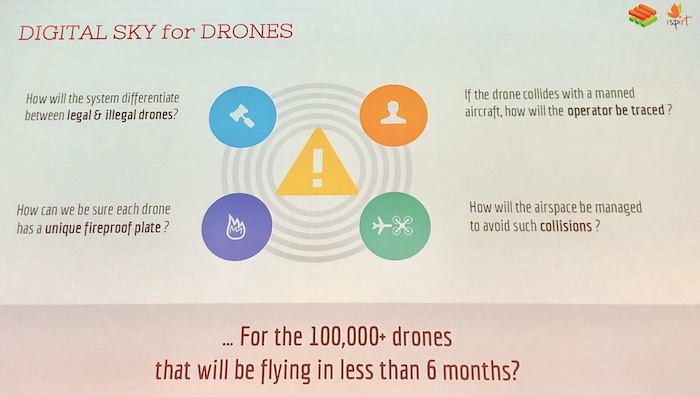

また、こちらも新展開として、ドローンのためのデジタル・スカイ・イニシアティブも進められている。通称、ドローン・スタックと呼ばれるものだ。

合法と非合法のドローンの区別や許可無しの離陸規制など、ドローン運用における「空の規制」を進めようとしている。

インドではこのような良い統治のことを「Sushasan」と呼んでおり、これまで見てきたような今後に向けた青写真含めたSushasan Stackは、経済をエンパワーできる力を持っていることが、お判りいただけるだろう。

AI/SUMレポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. 令和時代成長の鍵は「AIとデータ」、G20大阪に先駆け開催されたAI/SUM

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum01_20190427/”]Report2. 精度の高いデータ集めと現場力こそ日本の強み、Made AI Japan

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190428_aisum02/”]Report3. 武力の種類・性質が変わるAI時代で国連が果たすべき役割とは

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum03_20190429/”]Report4. 課題先進国だからこそデザイン領域含めたAIリテラシー教育が必要

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190430_aisum04/”]Report5. デジタル時代に日本が進めるべきアーキテクチャ思考《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum05_20190501/”]Report6.デジタル時代に日本が進めるべきアーキテクチャ思考《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190502_aisum06/”]Report7. 官民それぞれから見るヘルスケア領域でのAI活用の可能性

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum07_20190503/”]Report8. 日本が向かうべき信頼ベースのガバナンスイノベーション

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190504_aisum08/”]Report9. 世界のソーシャル・グッド領域で活用されるAIが人々を救う

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum09_20190505/”]Report10. インディア・スタック事例から考えるSociety5.0時代のガバナンス《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190506_aisum10/”]Report11. インディア・スタック事例から考えるSociety5.0時代のガバナンス《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum11_20190507/”]Report12. LoveTech Mediaが選ぶAI/SUM Next 90登壇社注目スタートアップ

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190514aisum/”]Report13. ポストAIとしてのALife研究、電気羊の夢を見る日は来るか?

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum13_20190526/”]