日本経済新聞社が主催する、人工知能(AI)の活用をテーマにした初のグローバルイベント「AI/SUM(アイサム)」。「AIと人・産業の共進化」をメインテーマに掲げ、4月22日〜24日の3日間かけて東京・丸の内で開催された、大規模ビジネス&テクノロジーカンファレンスである。6月に大阪で開催されるG20に先駆けた取り組みとも言える。

レポート第11弾の本記事では、「Society5.0時代の新しいガバナンス ー 政府の役割はいかに変革されるか」というテーマで設置されたセッション記事、後編である。

前編では新たな政府役割や官民の関係性について、インド政府による公共デジタルインフラ「India Stack(インディア・スタック)」の事例を通じて、公共サービスや規制の新しいあり方について解説された。

後編では、日本がデジタル空間含めた設計を進めるにあたってのアーキテクチャ思考について解説されたとともに、登壇者を交えてのパネルディスカッションの様子をお伝えする。

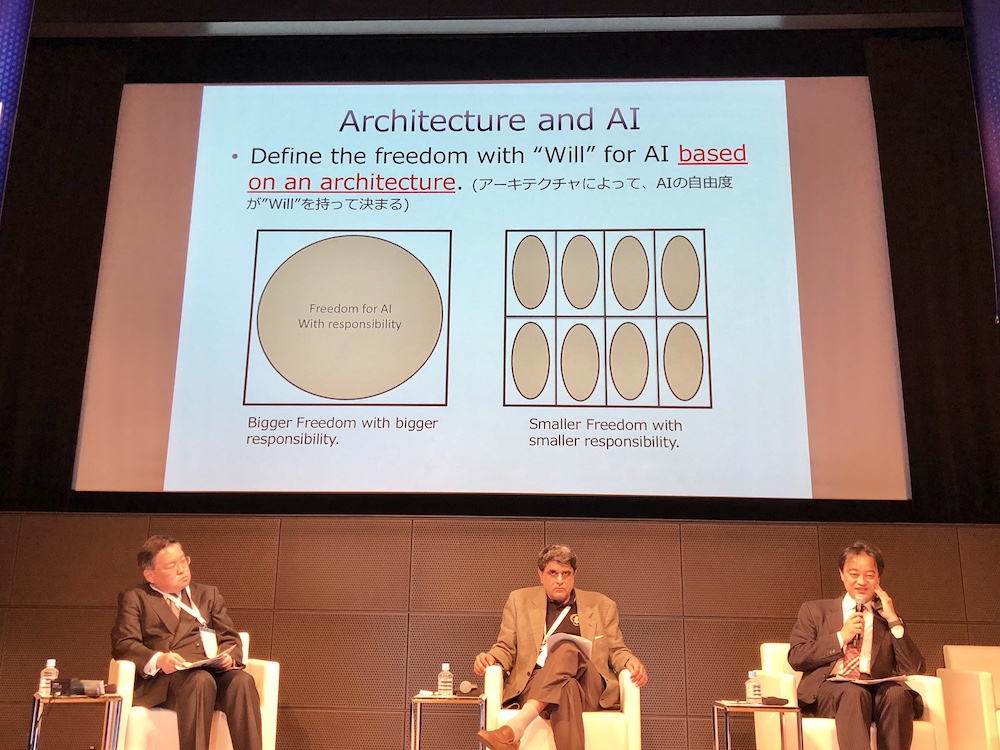

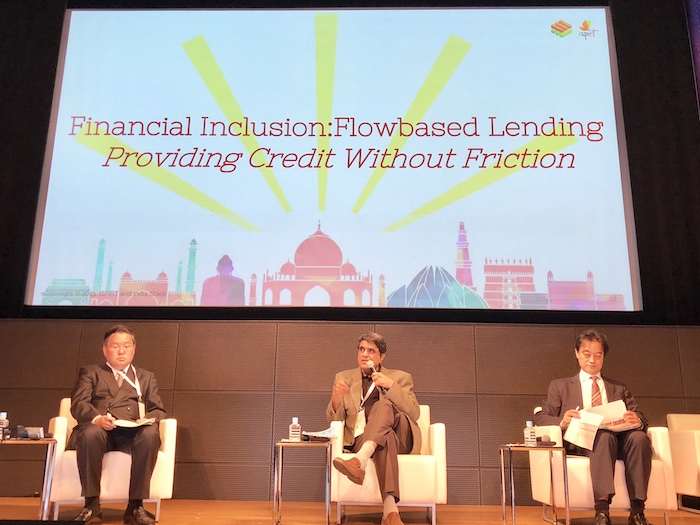

写真左から順番に

<登壇者>

・西山圭太(にしやま けいた)氏

経済産業省 商務情報政策局長

・サンジェイ・アナンダラム(Sanjay Anandaram)氏

iSpirt Global Ambassador

・白坂成功(しらさか せいこう)氏

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科・教授

Society5.0のためのアーキテクチャ思考

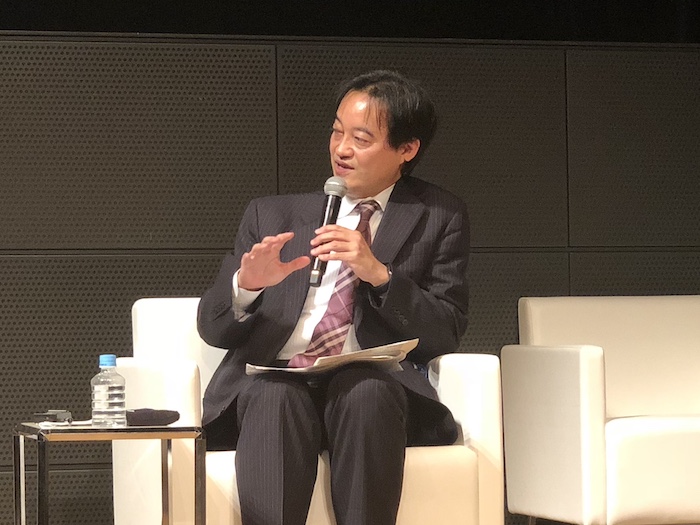

これまでのインドにおける事例を確認した上で、日本のSociety5.0はどのような形で設計できるか。この観点について、慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 教授の白坂成功氏が解説された。

アーキテクチャ思考の必要性

Society5.0では、一般的な定義として、データの利活用と様々なビジネスや領域を相互接続することで、新しい価値創造を実現しようとするものである。そこで考えるべきは、まずはゴールである。アメリカ型・中国型・欧州型・インド型、様々なモデルがある中でどのような形を参考にするのかを明確にするべきだという。その上で、どう実現するかを決め、設計に従って実現し、同じく設計に従って運用する。

これらを考える際の強力な道具が、アーキテクチャによるデザインだという。

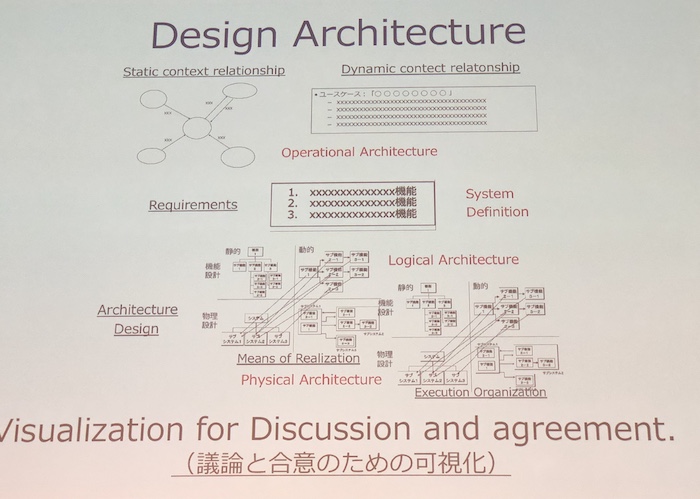

そもそもアーキテクチャとは何なのか。それは「目的を実現するための、システムと外界との関係およびシステムを構成する要素とその要素間の関係」だと、白坂氏は定義している。

もともとは建築領域から来たものであり、 建築家の方は何かを建築設計する際に、その地域の街並みや住民との関係性のみならず、その街がどう進化してきて、これからどう進化していくか、といった要素までを考えながら進めていく作業を抽象的に概念化し、システム的に思考する形にしたものだという。

アーキテクチャは設計者のWillの現れであり、どういう目的を選んで、どう実現するかのWillを、複数の可能性の中から選ぶことだ。こういう可能性があるから規制を作るのか、もしくは作らないのか。そもそも作る/作らない含めて決めるのか、決めないのか。そういったこと全てが、アーキテクチャの思考範囲になるという。

設計者は議論のコーディネーション・合意をする必要があり、これは複数の社会におけるステークホルダーが関わるので、非常に重要なポイントだという。それぞれのステークホルダーの関心ごとや言葉はバラバラであり、例え同じ言葉でも意味が違うかもしれない。そういった際に、議論と合意のための可視化が必要であり、共通基盤が必要となる。

リアル空間&デジタル空間

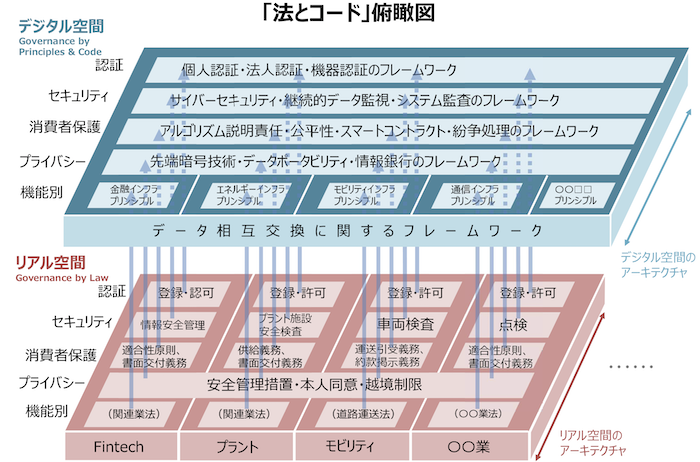

政府は大きく2つ、インフラと法規制の提供という役割を担っている。これまでのルールは主にリアル空間における規制を進めるものであったが、今後はデジタル空間も含めた規制へと設計を進める必要がある。

出典:経済産業省

出典:経済産業省

ハードのインフラについてはそれ相応の資金が必要出会ったが、デジタル化によって様相が変わり、資金はそこまで必要でないかもしれない。このインフラと法規制のデジタル化は、急速に変わりつつある社会体験の基盤になる。

以前は法規制からアーキテクチャを決めていた。それは、法規制は固定的であるという考え方から来ていた。しかし、昨今のデジタルテクノロジーは動きが早く、その前提がすでに崩れていることから、今後はアーキテクチャから法規制を決めるフローへの変遷する必要がある。

人々はどのように行動してもらうか、どのような役割・機能を用意するか、どのようなデータを使うか。そして、役割・機能を誰もしくは何で実現・実施するのか。このように、全ての要素、要素間の関係に法を作ることができ、促進も規制をあり得る。

このような設計の規制は必要だが、一方で規制がないと設計できないものでもあるので、同時並行で進行する必要がある

AIとアーキテクチャ

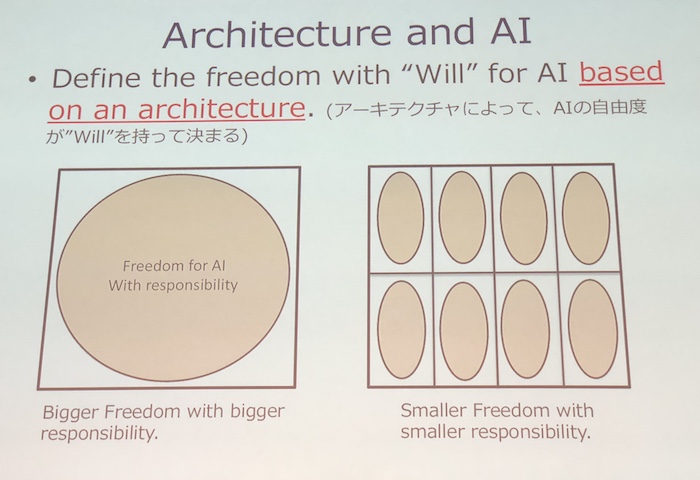

アーキテクチャによってAIの自由度が”Will”を持って決まることは、上図で説明できる。右側のアーキテクチャは、AIに小さな自由を与えている。一方で左側のアーキテクチャでは、より大きな責任のもと、大きな自由を与えている。

アーキテクチャは基本的に多様な評価基準を組み込む必要がある。立場によって評価項目は異なるし、”業”を超えたつながりのためには多様なステークホルダーとの競争が必要となる。

そして最も大切なことはあらゆる変化に合わせて「変化する土台」を作ることである。そしてこれが、Society5.0のベースになるということである。

ここまで見てきたように、アーキテクチャは一つの手法であって、大きな変革を管理するための手段である。大きな変革はステークホルダーの多様性でこそ実現するものであり、そのためにはアーキテクチャ思考が必須である。

前編でレポートしたインディア・スタックについて、まさにそのような形で実現したものである。インド・ニューデリーの政府は、霞ヶ関以上に複雑で様々なステークホルダーがいる。デジタル化されていない世界から、完全にデジタル化された社会への変革として、大きな参考事例となるに違いない。

パネルディスカッション

白坂氏:インディア・スタックプロジェクトはどういう形でスタートし、現在に至るのでしょうか?

アナンダラム氏:このプログラムは、市民のための本人特定の法的手段として始めました。機関としては、電子情報技術省(MeitY)の下にあるインド固有識別局(UIDAI)(※)が担っています。

IDが普及していった2014年頃に、このIDでいったい何ができるようになるかを改めて考え、その過程でUIDAIにはソフトウェアアーキテクトの専門家などもおり、多くの民間セクターと連携しあって、市民のために動くこととなりました。

そもそもスタート時はこういったことを考えていたわけではなく、それぞれの役割をモジュール化し、拡張性ある形で設計していったことが大きかったです。

※UIDAI:The Unique Identification Authority of India の略。2016年7月12日にインド政府によりAadhaar(金融その他の補助金の提供、給付およびサービス)法(「Aadhaar法2016」)の規定に基づき制定された法定機関

白坂氏:iSpiritはどのようなチームなのでしょうか?

アナンダラム氏:いつも100名近くのボランティアで構成されています。全員本職ではなく、有志で集まっています。もちろん、私もボランティアで動いており、無償です。

インドにはソフトウェアエンジニアが豊富におり、国外でも活躍しています。そのような方々が積極的にiSpiritにジョインしてくれるのは、非常にありがたいことです。

西山氏(経済産業省):iSpiritの皆さまはなぜ、収入を得ないのに貢献しようとしているのでしょうか?

アナンダラム氏:論理では説明できないものですね。

iSpiritの参加者は、全員使命感を持っています。インドや他の国を変革したいというモチベーションです。

私たちはナレッジエコノミー(※)を強く信じています。それゆえに、短期的な利益よりも、企業や社会の中長期的な発展や成長が重要となります。

インドが最も誇れるものは「人材」です。この人材をどう使うかがキーになるでしょう。

西山氏:そもそも、若い人がアーキテクチャスキルを身につけるには、どうしたらよいでしょうか?

白坂氏:一番早いのは、うちの大学に来てもらうことですね(笑)

色々なプロセスがありますが、簡単に身につけることはできるでしょう。ただ、アーキテクチャソリューションの空間は大きく、様々な解となり得る答えがあります。

そこには必ずしも論理的な方法ではない、”選択力”が必要になってきます。

アーキテクチャの結果はその人によって変わるもので、一種のアートの領域でもあると言えます。

とは言え、原理原則というものはもちろんありまして、適用するためには経験も必要となります。先ほど出てきたモジュール性などはその一つです。

アーキテクチャを学ぶことは、今回のようなガバナンス領域だけでなく、極端な例を出すと、服や食事を選ぶことにも活かせます。

アナンダラム氏:iSpiritを見ている中で感じることは、若い人とやり取りできるようなシニアアーキテクトが必要だなと感じます。

西山氏:お二人ともありがとうございます。

ここまで見てきたように、規制ベースでアーキテクトを決めることから、アーキテクトベースで規制を考える方向へのシフトが必要になります。

その過程で、これまで以上にPPP(Public–private partnership、官民パートナーシップ)が必要となります。

これは今回ご紹介いただいた、インドの事例でも明らかです。

私はよく好んで「抽象的思考力(Strength of “abstract” thinking)」という言葉を用いますが、今後ダイバーシティに富んだチームでプロジェクトを進めていく中で、まさにアーキテクチャをベースにした構造化と可視化がますます必要になっていくと考えています。

本日は有難うございました。

編集後記

金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)。非常に素敵なお話を伺えました。

Fintechというと、既存のお金の運用をどうするとか、預貯金の工数を削減するだとか、金融業界の都合を優先したムーブメントという印象がありますが、今夏のインディア・スタックの事例で見たような、そもそも信用にアクセスできない方に手を差し伸べるパワーを持ったものであることが再確認できます。

これは何もインドに限った話ではなく、日本でも非常に親和性の高い話のはずです。

働き方改革によって、フリーで仕事をする人も増えてきている中で、同じように信用に簡単にアクセスできない人々が国内でも増えています。

このような観点も踏まえて、Society5.0に向けたアーキテクチャを設計していっていただきたいと願います。

次回Report12では、「AI からALIFE へ」についてレポートします。

お楽しみに!

AI/SUMレポートシリーズ by LoveTech Media

Report1. 令和時代成長の鍵は「AIとデータ」、G20大阪に先駆け開催されたAI/SUM

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum01_20190427/”]Report2. 精度の高いデータ集めと現場力こそ日本の強み、Made AI Japan

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190428_aisum02/”]Report3. 武力の種類・性質が変わるAI時代で国連が果たすべき役割とは

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum03_20190429/”]Report4. 課題先進国だからこそデザイン領域含めたAIリテラシー教育が必要

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190430_aisum04/”]Report5. デジタル時代に日本が進めるべきアーキテクチャ思考《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum05_20190501/”]Report6.デジタル時代に日本が進めるべきアーキテクチャ思考《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190502_aisum06/”]Report7. 官民それぞれから見るヘルスケア領域でのAI活用の可能性

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum07_20190503/”]Report8. 日本が向かうべき信頼ベースのガバナンスイノベーション

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190504_aisum08/”]Report9. 世界のソーシャル・グッド領域で活用されるAIが人々を救う

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum09_20190505/”]Report10. インディア・スタック事例から考えるSociety5.0時代のガバナンス《前編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190506_aisum10/”]Report11. インディア・スタック事例から考えるSociety5.0時代のガバナンス《後編》

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum11_20190507/”]Report12. LoveTech Mediaが選ぶAI/SUM Next 90登壇社注目スタートアップ

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/20190514aisum/”]Report13. ポストAIとしてのALife研究、電気羊の夢を見る日は来るか?

[clink url=”https://lovetech-media.com/eventreport/aisum13_20190526/”]